Ольга Кузьмина

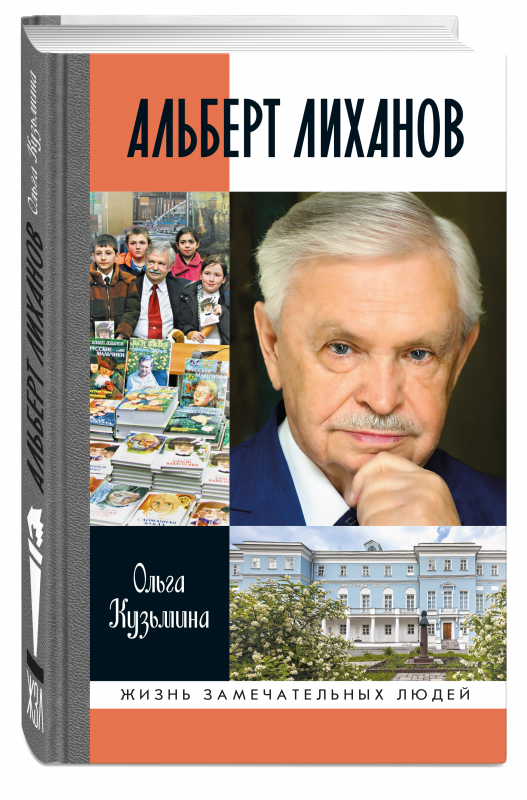

13 сентября исполняется 90 лет со дня рождения «рыцаря детства» писателя А.А. Лиханова. В легендарной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» вышла книга заслуженного журналиста России Ольги Кузьминой «Альберт Лиханов». Знакомим наших читателей, среди которых – уверены – много поклонников творчества этого мастера, с фрагментом биографии давнего друга и автора «ЛГ».

Пытаясь «нарисовать» портрет Лиханова, я долго «оставляла за скобками» всё написанное им, прекрасно понимая, что разговор об этом получится долгим. Нет ничего более глупого, конечно, чем описывать написанное: это нужно читать. Тем более, что Альберт Анатольевич был литератором плодовитым, его произведения – это целый пласт и литературы, и жизни, поскольку описывал он то, что напрямую сопрягалось с жизнью и судьбой в реальности. Но пришло время упасть в это бездонное море. Вода в нём не будет сладкой.

Без гордыни не обошлось

И в годы его активного творчества, и после его ухода оценить написанное Лихановым пытались не раз и многие. Не сказать, чтобы не получилось, нет. Просто слишком объёмен пласт этого выболенного, пережитого (и до конца непережитого), но осмысленного им и положенного на бумагу. И не охватить этот массив двумя руками, как не хватай, – что-то непременно выпадет, то с краю, то посерёдке. И как собрать потом…

Безусловно, и это основное: вся его проза посвящена детям. Сразу и не вспомнишь, а есть ли у него хотя бы одно произведение, где ребёнок или подросток не присутствовал бы хотя бы тенью. Впрочем, ведь и взрослые – выросшие дети. Но служа детству искренне и верно, отдав себя этому делу действительно сполна, он небезосновательно считал, что своей литературой он делает дело не меньшее – ибо она помогала и детям, и взрослым по-настоящему осознавать, что такое мир детства и что на самом деле закладывается в душу каждого в этот краткий и важный для каждого миг. Творчество Лиханова очень тонко разобрал Лев Аннинский, к 85 летию Альберта Анатольевича вышел ряд аналитических работ, касающихся в основном его творчества: анализировать личность Лиханова никто бы тогда и не осмелился, да и не особо он пускал в свой непростой, но при этом достаточно понятный и живущий по честным законам мир.

К моменту этого юбилея Лиханов был уже усыпан наградами – и общественными, и социальными, и творческими, являлся лауреатом премии Ленинского комсомола и Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской, массы самых авторитетных международных премий и наград. Но критики своих литературных трудов он ждал всегда с трепетом. Причём одинаково – он говорил об этом – обжигала его и жёсткая критика, и похвала.

К слову: а не заносило ли его от этого признания, известности, моря званий? Он как-то ответил на этот вопрос. Прямо, честно, подумав перед ответом: сначала пару минут жевал губами рвущееся наружу откровение, потом – выдохнул. Приведу почти дословно.

«…Ты о звёздной болезни? Ну, а как же. Мне «срывало крышу», как говорят, и не раз, но временно, поверь. Главное – я считал, что точно знаю, как надо. В чём, кстати, разубедить меня трудно до сих пор, – и тут он рассмеялся. – А меня окружали в большинстве своём те, кто и не знал, и не хотел. Им было дело до своих детей. Но и только. Другие дети, какие-то там сироты, их не интересовали вовсе, хотя при случае сделать вид, надуть щёки и изобразить из себя радетелей умели многие. И да, признаюсь: мне было очевидно, что я – лучше них. Чище, умнее. И что мыслю я государственно, а не местечково. Потом приходил охолод: в себя приходил, каялся в гордыне. Но я столько в глазах у людей зависти видел и непонимания, не представляешь… И что, думаешь, они в искренность мою верили? – он опять рассмеялся, но как-то отчаянно, горько. – Да меня многие просто ненавидели! Понимаю, что я порой становился несносен, это правда. Я иногда вечером спать ложился, и прямо волной накрывало – вспоминал какие-то эпизоды, когда высокомерие из меня пёрло буром, такая, знаешь, стыдоба…»

Он признавал гордыню главным своим грехом и искоренял её. А кто-то – не просто не признаёт, а даже не понимает толком, что это такое. Он понимал… И мне не один человек говорил как под копирку: «С Лихановым невозможно было работать, он невыносимо давил!» Да. Давил. Но в результате сворачивались горы…

Как-то я сказала, причём не пошутила, получив в подарок «Мальчика, которому не больно»: «Вы наградили меня бессонницей». Он засмеялся: «Лучший комплимент. Если бы написанное мной пробуждало сон, я бы печалился». Но какой там. Этот наш разговор завершился нахальным выводом, который я сделала: «У вас, Альберт Анатольевич, и лирический герой становится остросоциальным. «Пригвоздила!» – ответил он. Да нет, сказала правду… Потому что почти перед каждой книгой Лиханова надо было бы делать подводку: будет больно. В книгах, где полностью открывался и мир Лиханова, и его душа, и его принципы и идеалы, воззрения и даже мечты, не могло обходиться без боли, это было невозможно. И он сам это прекрасно понимал, поскольку был откровенен в написанном – так, как случается не у всех писателей.

Что интересно при этом: он не был полностью тождествен своим лирическим героям, но был ими – всеми сразу и по отдельности. Именно поэтому в его книгах его собственная биография рассыпана как огромный пазл, там встречаются следы абсолютно всех событий его жизни, и, читая, ты понимаешь: его устройство было таково, что он все пропускал через себя, а потом выплёскивал обязательно на бумагу. И из каждой повести, рассказа или романа можно выудить фрагмент его биографии, реальных событий, либо участником, либо свидетелем которых он был. Почему? Да потому что он полагал себя типическим представителем поколения, а может быть – в чем-то – некой его квинтэссенцией.

Безусловно, сформированный советской страной и советскими принципами жизни, Лиханов был и оставался советским до мозга костей человеком, собственными трудами заработавшим для себя особые возможности, но без отмены советскости. Он любил жить красиво, но вполне мог довольствоваться и малым. Всю жизнь читал и всю жизнь учился. Не был толерантен в современном смысле слова, или даже, скорее, был остро нетолерантен, почитал семью как великую ценность, искренне обожал жену и боготворил родителей. Не со всеми из самого ближнего его круга у него были ровные отношения, но это не меняло главного: он всегда помогал, когда приходила нужда. Положение отчасти осложнялось тем, что ко всем, кого он подпускал к себе ближе, впускал в самый ближний круг, Лиханов начинал предъявлять высочайшие требования, что люди не всегда были готовы воспринимать адекватно. Даже сына Диму, не просто любимого, а обожаемого, он подвергал бесконечному бесстрастному анализу и критике. Правда, по итогам этого анализа не разочаровывался. Сдерживал себя, старался не лезть в его жизнь, но внутренне переживал каждый шаг его становления. А ещё с надеждой и светом, но и довольно ревностно следил за литературными свершениями Димы. Кстати, долгое время внешне он своей заинтересованности в литературной деятельности сына не показывал и уж тем более не захваливал, полагая, что это во вред. Только в год ухода вдруг сказал Диме как-то, что он стал писать лучше него. Дима обомлел. Для писателя это признание ответственное и не самое сладкое, даже если «оппонент» – твой собственный сын. Конечно, он и верил в это, и хотел поддержать сына, но я думаю – предчувствовал что-то и так «передавал знамя».

Итак, главный, самый мощный пласт произведений Лиханова составляет литература о детстве, опалённом войной. Эти книги невозможно читать отстранённо или равнодушно. И даже когда последняя страница перевёрнута, с тобой остаётся боль, сострадание, жалость, переплетённые зачастую и со слезами… Так читается, например, одна из ранних его повестей «Звезды в сентябре». Мальчик Лёка живёт в эвакуации в деревне. Живёт, как живут сотни, тысячи мальчишек – бедно, трудно, но дружа с одноклассниками, веря в хорошее… И пришедшая на отца похоронка меняет его мир – им с подругой Нюськой так хочется счастья, что они ищут в лесу упавшую с неба звезду, ведь если её найти, можно загадать желание, и оно непременно сбудется…

Сколько таких мальчишек и девчонок, вечно недоедавших, с острыми коленками, пережили войну и поднимали потом страну своими руками-веточками, но – веря в лучшее? Верившие в дружбу, любовь, справедливость, мечтавшие о счастье, которым представлялся мир без войны и краюха хлеба, чтобы поесть можно было досыта? Этому поколению Лиханов посвятил повести «Крутые горы», «Музыка», «Деревянные кони», «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора», «Последние холода», «Детская библиотека», «Чистые камушки». Вышедшие в разное время, они внутренне были объединены этим глубоким и искренним посвящением детству. И в каждой из этих повестей, в каждом рассказе писатель задавался вопросом, на который на самом деле почти невозможно дать исчерпывающий ответ: почему же, как это поколение, испытавшее голод и холод, множественные потери, страх, нужду, не очерствело душой, не разучилось делиться с близкими? Почему эти люди, изначально битые судьбой, так многим обделённые, в первую очередь обделённые теплом, не испытывали дефицита совести, не превратились в конченых эгоистов,

не шли по трупам ради роста по карьерной лестнице, не переродились в рвачей и проходимцев? Они, испытавшие так много, поднимали страну из руин, ехали на целину не в самые лучшие условия жизни, строили БАМ, открывали месторождения и свято верили, что она – лучшая в мире. И двигали ими (в основном, хотя без исключений дело не обходится) человечность, добро, жажда справедливости…

Кстати, где-то в дневниках Альберта Анатольевича встретилась мне сентенция: мол, люблю людей, которые старше меня, тех, кто пережил непростое детство – это другие люди. Он знал, о чём говорил…

Почему же всё-таки Лиханов – одарённый фотограф – не остался просто мастером объектива? Конечно, история, произошедшая в фотокружке, чуть отбила ему руки. Но ведь в студенческую пору он не расставался с фотоаппаратом всё равно! Ему было мало снимка, мало «остановись, мгновенье». Он хотел Слова. Почему перестал удовлетворяться только журналистикой? Потому что газета живёт один день, потому что журналистика не всегда действенна так, как хотелось бы, потому что писательство имеет более широкий размах, охватывает большую «паству». Но литература Лиханова впитала в себя и его фотоискусство, и журналистику: она была образна и остросоциальна, всегда, и всегда призывала к действию, не так прямолинейно, как журналистика, но через систему глубоких психологических воздействий на человека. Он не писал романов, уходивших из головы и сердца с прочтением. Не писал книг, которые забывались… Писал книги, которые вспарывали грудную клетку, но, через боль, впускали туда чистый воздух…

Обращение к детско-юношеской прозе позволяло некоторым называть Лиханова детским писателем, что страшно его обижало. «Нет, я не детский писатель, – говорил он. – Я писатель, который пишет взрослым – о детях».

Он свято верил, что литература о войне несёт в себе особую функцию – заставляет помнить о пережитом и учит жить. Он писал о детях войны, чтобы напоминать о тех утратах, что относятся к невосполнимым, звоня в Колокол Памяти: не-за-будь-те, не-за-будь-те…

И жаль, что как-то позабылась по нашим временам книга Лиханова «Высшая мера», в 1982 году ставшая едва ли не самым обсуждаемым произведением. Честно говоря, не знаю, смогу её перечитать когда-то или нервы не позволят – слишком много боли. Слишком горько осознавать, как можно на самом деле расплатиться за амбиции и безволие, за сытую, «зажравшуюся» жизнь… А уж как тонко и точно описано там мещанство и пресыщенность, как убого выглядят те, кто выше прочего ставит исключительно материальное…

На книгах Лиханова росли поколения. «Мой генерал» читали и те, кому сейчас тридцать, и те, кому «стукнуло» 70… Люди зачитывались его «Солнечным затмением», «Паводком». Образцом редкого по откровенности беспафосного диалога с читателем стал его сборник публицистики «Конспект судьбы».

Обращался Лиханов к молодым читателям и в книге «Бремя молодости». И с годами его литературные труды становились всё более глубокими, но не теряли при этом художественности. Его «Слётки» – это беспристрастный художественный слепок сложнейшей эпохи. В этом произведении он поднялся до головокружительных, по сути философских высот осмысления времени.

Справедливо, что книги Альберта Лиханова наконец-то вошли в число обязательных для изучения в школе. Это уникальное сочетание лирико-художественного и социального – тот маркер, которым отметило небо его творения и сделало их, при всей остроте и по внутреннему отсылу к советским временам, на удивление современными. В одной из статей о Лиханове доктор филологических наук, член Союза писателей России Т. Федяева тонко подметила: «На первый взгляд кажется, что два периода творчества писателя – советский и постсоветский – слишком не похожи друг на друга. Однако их объединяет главное – принцип «действенного добра», неизменно, на протяжении шести десятилетий, находивший воплощение в книгах и в жизни Альберта Анатольевича. Две разные жизни – кажущаяся нам правильной и положительной советская и неправильная, энтропийная постперестроечная – полны детских слез, обид, горя, катастроф, в этом они равны. В своих произведениях писатель никогда не мифологизировал прошлое как идеальный мир, противопоставленный настоящему: слишком много изъянов было увидено и отображено и в той, и в другой эпохе. Но апокалиптические, закатные черты настоящего часто заставляли его окликать прошлое, в котором люди еще доверяли друг другу, в котором понятия дружбы и любви были священны…»

Мне кажется, это очень точно.

…Как же больно и тяжело мне было, собирая материалы для книги, понимать, что последние два десятилетия своей жизни внешне вполне респектабельный, уверенный в себе Альберт Анатольевич Лиханов на самом деле страшно мучился от внутренних сомнений, терзаний и недовольства собой и своей жизнью.

– Я был решительно недоволен собой – сколько себя помню, – сознавался Лиханов. – И собой, и малыми возможностями Фонда, и неумелостью соратников, и своими неумелостями, среди которых первым было неумение да и нежелание подлаживаться под власть имущих, выпрашивая, так сказать, ресурсы. А без денег Фонд не Фонд. Но при этом, понимаешь ли, я ощущал помощь Божью. И не могу не поблагодарить Господа за его попущение в трудах моих, а Богородицу за её покровы пресвятые, под которыми 14 октября 1987 года родился Детский фонд. И за всю нашу с Лилочкой жизнь вдвоём – спасибо Богу и Богородице.

– Но вы мне скажите все же, отчего мучения-то были такие? Вы же делали много, это объективно.

Он помолчал, будто размышляя – отвечать или нет. Потом ответил. Вот, почти дословно:

– Говорят, что не дают тебе Креста тяжелее, чем можешь нести. Уверен, что так. Чей-то Крест со стороны может показаться легче пёрышка, но не наше дело судить: каждому – своё. Я свой Крест нёс и несу, и нести буду пока не упаду, и не ропща – почти. Но мне всегда казалось при этом, что я могу и должен нести больше. Не то что мне мало дали, нет, но я сам могу больше, шея вынесет. И я привык оборачиваться назад. И не так трудна была дорога, оказывается, это только в процессе тяжеловато было карабкаться, как казалось. А мы все жалеем себя да ноем – ох, трудно, ох, тяжко. А не тяжко. И ты мне говорила как-то – вам, мол, есть чем отчитаться. А когда юбилей прошёл, я всё вспоминал: статей тогда по моему поводу перевалило за два десятка, и мёдом по сердцу мазанул всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах», тогда много ребятишек, несмотря на айфонство, читали, писали, высказывались, так вот по фотографиям и видеозаписям, которые они присылают, видно, что на стендах и полках мои книжки стояли, кстати, изданные при советском ещё времени. То есть формально – да, для отчёта что-то наскрёб бы. Но очень мало, понимаешь? Могло быть куда больше…