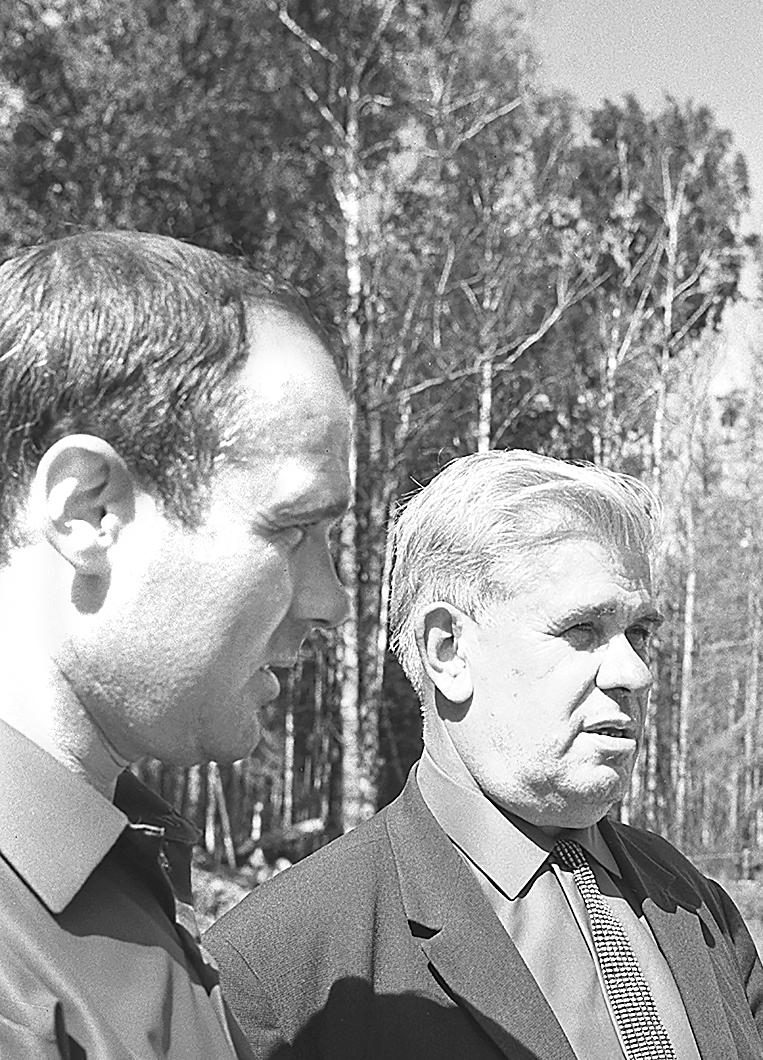

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Строители стальных магистралей всегда вызывали уважение – как настоящие герои труда, независимо от официальных званий, которые им присваивали. Специфика этой профессии требовала мужества, ведь пробивать маршруты будущих трасс подчас приходилось там, где не ступала нога человека.

В судьбе героя, о котором мы хотим сегодня рассказать, отразилась история нескольких десятилетий железнодорожного строительствав условиях суровой Сибири. В 1909 году в Верхнеднепровске Екатеринославской губернии родился Дмитрий Коротчаев – будущий известный строитель и организатор развития транспортной инфраструктуры восточных регионов страны. В Луганске он окончил школу и поступил на строительное отделение техникума путей сообщения. В 1929-м молодой специалист получил первое в жизни назначение – и сразу в далёкий край, прорабом на станцию Магдагачи Уссурийской железной дороги. С этого времени вся его жизнь окажется связана с командировками – туда, где прокладывались самые важные для страны железные дороги.

В первой половине 1930-х Коротчаев, как полагается, отслужил три года в Красной армии. О будущей большой войне тогда задумывались ещё немногие, хотя нацисты в Германии уже рвались к власти и в их планах значилось уничтожение Советского Союза. Тем не менее железнодорожник понимал: перед ним на его должности стоят не менее серьёзные задачи, чем перед военными чинами. Он был прорабом на строительстве трасс Москва – Донбасс и Валуйки – Пенза. Из нашего времени та работа видится сродни подвигам Павла Корчагина на трудовом фронте. В 1937 году опытный специалист получил знак «Почётному железнодорожнику». Вскоре после этого он назначен начальником Воскресенского строительного участка и готовит строительство Большого железнодорожного кольца вокруг Москвы. Летом 1941-го Дмитрий Иванович попросился на фронт, однако профессионалы его уровня остро требовались в тылу. Прервись строительство железных дорог – сорвалась бы программа снабжения армии. Коротчаев остался в своей профессии.

В 1943 году его наградили орденом Трудового Красного Знамени – за строительство Большой окружной железной дороги, ставшей стальным поясом столицы. Военно-стратегическое значение этой дороги было огромным – там формировались армейские эшелоны, Москва, не покорённая врагу, стала важнейшим транспортным узлом сразу для нескольких фронтов. Поэтому строительство Окружной не прерывалось даже во время Сталинградской битвы. Несколько месяцев Коротчаев работал по 12 часов в сутки, почти без выходных – с опережением плана. Тех, кто работал в тылу, не имел прямого отношения к фронту, не рисковал жизнью, в годы войны награждали нечасто. Тем почётнее воспринимается тот его орден…

В послевоенные годы правительство сделало ставку на освоение новых нефтегазовых месторождений. Реализовать подобные планы можно было, только обеспечив опережающее развитие транспортных артерий, в первую очередь – железных дорог. Строителям приходилось совершать то, что считалось невозможным. В 1950-х Коротчаев возглавил управление «Абаканстройпуть» – 35 тысяч человек в подчинении! Требовались незаурядный талант настоящего полководца Труда, подлинный директорский профессионализм, чтобы каждый солдат такой крупной рабочей армии «знал свой манёвр». Те, кто работал с Дмитрием Ивановичем, вспоминали рассудительность и справедливый нрав этого сильного человека. Он на голову превосходил всех по опыту работы. Чувствовал себя уверенно в разговоре с руководителем любого уровня, не боялся комиссий, проверок, ревизий, а свою точку зрения мог отстаивать резко и упрямо в любой ситуации, не считаясь с чинами. После завершения строительства Трассы мужества Абакан – Тайшет Дмитрий Иванович получил Золотую Звезду Героя Социалистического Труда.

«В нём виделись колоссальная сила, капитальность. Непоколебимая уверенность исходила от его могучей фигуры. Я доложил о ходе передислокации мостопоезда и его потенциале. В завершение встречи, узнав, что управление называется «Тюменстройпуть», я поинтересовался, как писать это слово: с мягким знаком или без? Коротчаев в первый раз улыбнулся и полушутя предупредил: «Конечно, без мягкого знака! Учтите – мягкотелости в работе не допустим!» – вспоминал начальник Мостопоезда № 470 Валентин Солохин.

На тюменском направлении Коротчаев работал с 1966 года. Там развивались богатейшие месторождения нефти и газа – значит, в этот край должны были прийти поезда. Сразу же началось строительство грандиозной железной дороги Тюмень – Тобольск – Сургут. Потом – ещё дальше. В апреле 1976-го бригада Виктора Молозина уложила первый километр магистрали Сургут – Уренгой, в канун нового 1981 года – звено железной дороги Тюмень – Сургут – Новый Уренгой. Не хватало машин, многое, как в старину, решал ручной труд, но магистраль шла вперёд, и трудно было не заметить прогресс от десятилетия к десятилетию. Внедрялись новые технологии, улучшалось снабжение. Все преобразования начинались с железных дорог и вокзалов. Регион, который ещё недавно считался неосвоенным, стал одним из ключевых для советской экономики. Изменился уклад жизни, люди почувствовали перспективу, многие строители и нефтяники оставались в этих местах, оседали в Сибири. В таёжном лесистом краю росли новые города: Ноябрьск, Пуровск, Ханымей, Коротчаево, наконец, Новый Уренгой. Первые корпуса новостроек, как правило, тоже возводили под руководством Коротчаева, как и стальные магистрали.

К концу 1970-х Дмитрий Иванович стал несомненной легендой: руководитель двух ударных комсомольских строек, управленец, не знавший неудач. Летом 1981 года жизненный путь этого человека прервался. Его последнее пристанище – в Тюмени, на Червишевском кладбище.

В Сибири чтут память выдающегося строителя железных дорог. Вскоре после его смерти одному из населённых пунктов на территории Пуровского района присвоили наименование «посёлок Коротчаево». Так назвали и железнодорожную станцию. Сегодня этот посёлок – район Нового Уренгоя. Там, на привокзальной площади, в 2009 году установлен памятник строителю магистралей – наше приношение герою труда.

Таким, как он, не грозит забвение. Наверное, мы, живущие уже в двадцать первом столетии, никогда не сумеем разгадать тайну советских поколений, их науку побеждать, превозмогать себя. Их строгую и обоснованную веру в то, что «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Многое объясняют эти строки, но сила духа героев тех лет остаётся непостижимой.