Виктория Пешкова

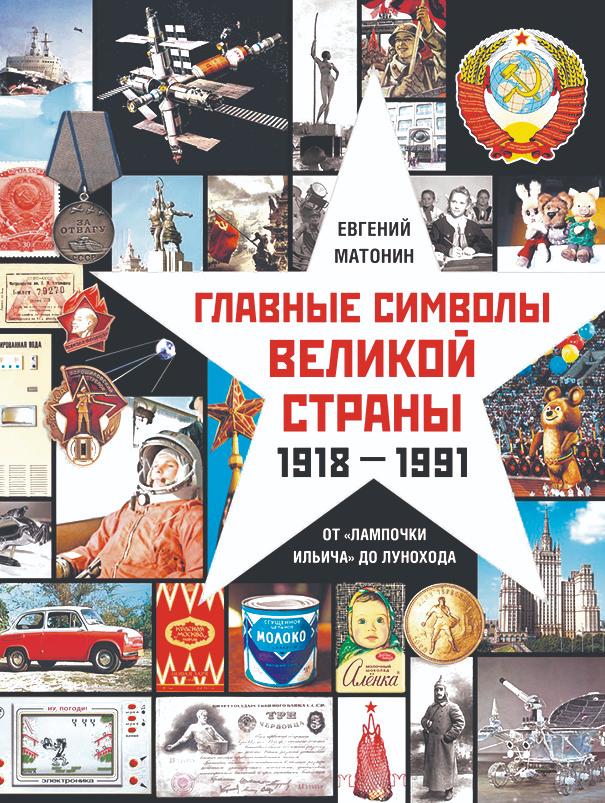

Евгений Матонин. Главные символы великой страны. От «лампочки Ильича» до лунохода. – М.: ИД «Комсомольская правда», 2025. – 504 с.

Лозунг, в незапамятные времена родившийся в кулуарах знаменитого «Клуба 12 стульев» родной «Литературной газеты», очень точно формулирует авторский посыл известного писателя и журналиста Евгения Матонина. Книга «Главные символы великой страны» задумывалась к 100-летию СССР. Предполагалось собрать под одной обложкой сто символов – по одному за каждый год. Только материальных. Тех, что ещё можно увидеть и прикоснуться, как к 21-й заслуженной «Волге». И тех, что живут уже только в памяти, как папиросы «Беломорканал». Изначальная версия свет не увидела. Не сложилось. Наверное, к лучшему. Иначе скольких важных страниц в книгу просто не вошло бы. Круглая дата минула, как и любая другая. Но для тех, кто хочет помнить, ничего не изменилось. По счастью, издательство «Комсомольская правда» от самой идеи не отказалось.

«Нам очень хотелось рассказать о том, что оставила после себя эта грандиозная эпоха, – признаётся Евгений Матонин. – Об ушедших цивилизациях мы знаем в основном по материальным свидетельствам. СССР – тоже цивилизация. И многое из того, что можно назвать его символами, прочно вписано в нашу сегодняшнюю жизнь. Только не все об этом помнят. А кто-то и вовсе не знает. Но, может быть, открыв эту книгу, вспомнят или узнают. Она начинается 1918-м и заканчивается 1991-м. Обо всём наследии советской цивилизации рассказать в одной книге невозможно. Изначальный и, конечно, далеко не полный список из 250 позиций в результате сократился до 160. Всего, что не вошло, конечно же, жаль. И выбор мой субъективен. Но ведь воспоминания у каждого свои. К примеру, в книге есть глава про комсомольский билет. У меня с ним связана забавная история. Я собирался поступать на международное отделение журфака МГУ. До начала экзаменов нужно было представить рекомендацию из райкома комсомола. Собрался идти и не могу найти комсомольский билет. Потерял? Вытащили вместе с портмоне? Где-то дома в столе затерялся? Знаете, был тогда анекдот о том, что на конкурсе фильмов ужасов победил советский фильм «Как я потерял партбилет». С комсомольским была примерно такая же ситуация. До сих пор благодарен учителям моей школы. Они за меня ходатайствовали, и новый билет я получил очень быстро. Вместе с выговором без занесения. В общем, пожурили и отпустили. И характеристику дали. Я отнёс её в приёмную комиссию и… на следующий день нашёл дома старый билет. Они оба у меня до сих пор хранятся».

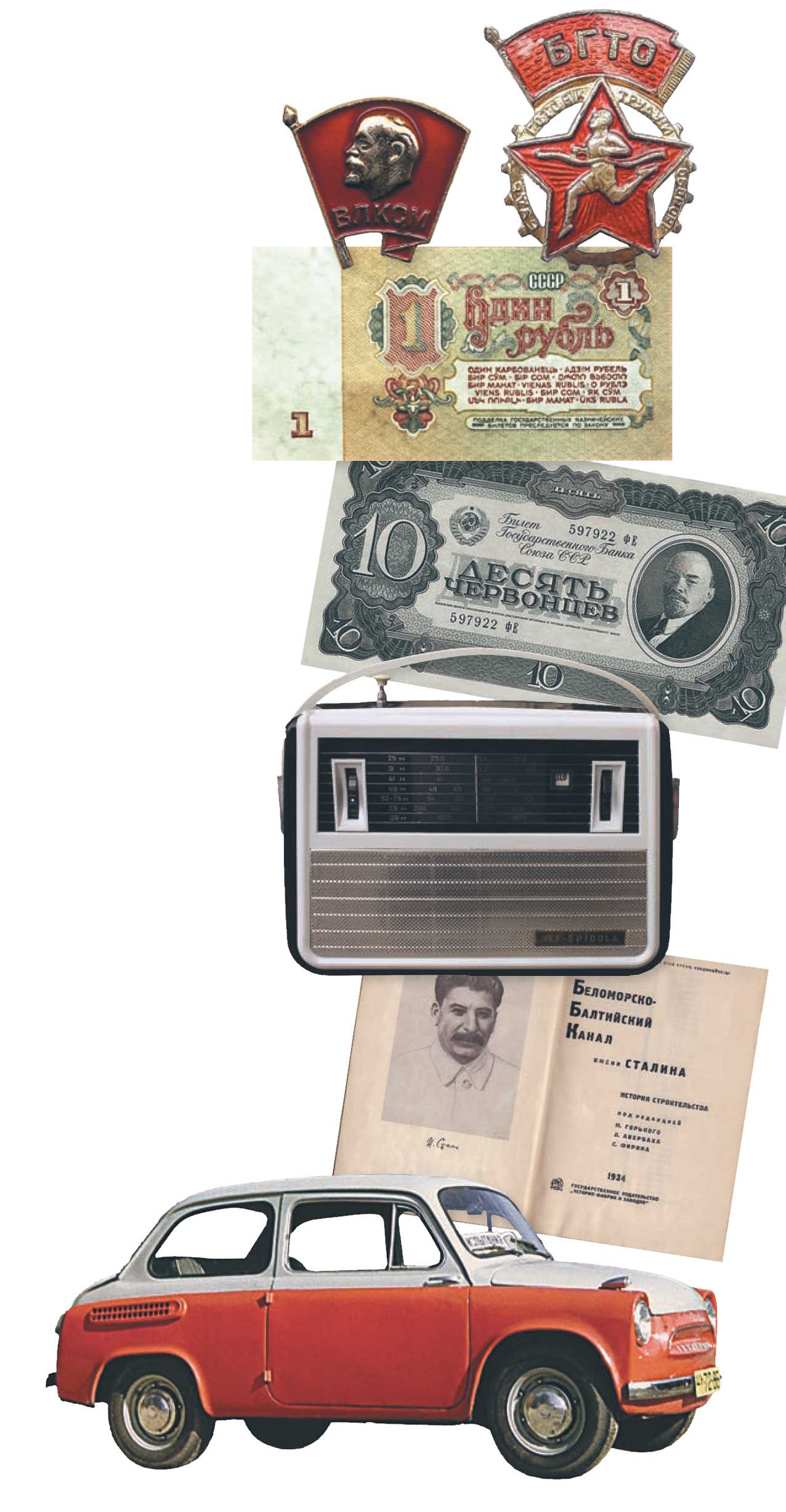

По количеству дат, цифр и исторических фактов книга «Символы великой страны» вполне тянет на энциклопедию. На страницах увесистого тома великие стройки, монументы и космические станции соседствуют с телевизором, мороженым и гранёным стаканом. Но впечатляет это «собранье пёстрых глав» не столько масштабом и обстоятельностью, сколько чувством, которое испытывает автор, рассказывая о том, из чего состояла жизнь советских людей. Читателю оно передаётся мгновенно, потому что речь идёт о том, с чего для многих из нас до сих пор начинается Родина. У Евгения Матонина получилось своеобразное продолжение задушевной песни из фильма Владимира Басова «Щит и меч».

Помните:

С чего начинается Родина?

С окошек, горящих вдали,

Со старой отцовской будёновки,

Что где-то в шкафу мы нашли.

Легендарный головной убор, которому посвящена одна из первых глав, сыграл решающую роль в судьбе этой песни. Сегодня трудно представить, что у кого-то могли возникнуть к ней претензии. «Владимир Павлович и вообразить не мог, что такое возможно, – вспоминает Валентина Титова, сыгравшая в картине одну из главных ролей. – Но худсовет «Мосфильма» требовал либо переписать слова, либо вообще убрать её из фильма. Они сочли её слишком бытовой, приземлённой. Ну как может Родина начинаться со стука вагонных колёс или просёлочной дороги? Но авторы знали, о чём писали, – они, как и Басов, прошли войну. Михаил Матусовский колесил по фронтам военным корреспондентом, Вениамин Баснер играл на передовой в военном оркестре. Поэт и композитор были единомышленниками режиссёра – в разговоре о Родине лучше обойтись без патетики. Песню решено было отстоять во что бы то ни стало. Строчка о будёновке стала весомым аргументом – первые две серии должны были выйти на экраны как раз к 50-летию революции».

Не забыта автором и чёрная тарелка-репродуктор. Сегодня такую можно увидеть только в музее или в кино, а когда-то она висела в каждом доме. Буквально. Работала с 6 утра и до полуночи, считаясь едва ли не членом семьи. Для старых и малых радио становилось окном в мир. «Я эти «тарелки» не застал, – признаётся актёр Алексей Гуськов. – Что они значили для людей, я понял, когда сыграл Карла Элиасберга в фильме «Седьмая симфония». Летом 1942 года он дирижировал премьерой в холодном и голодном городе, а ленинградцы слушали, собравшись по домам, где ещё уцелели «тарелки», или у уличных громкоговорителей. Вместе с ними трансляцию из Ленинградской филармонии у таких же точно чёрных картонных репродукторов слушала вся страна. Но самое удивительное – сохранились воспоминания солдат вермахта о том, как они случайно ловили её в окопах, понимая, что этот город никогда им не покорится».

Свидетельств, связанных с Великой Отечественной, в «Символах великой страны» собрано немало – оружие, техника, боевые награды. Особое место занимает Знамя Победы. На параде 1945 года его по Красной площади так и не пронесли. Впервые это произошло только спустя два десятилетия. И с тех пор без него это событие представить немыслимо. Да, оригинал хранится в Центральном музее вооружённых сил в специальных условиях – ткань слишком хрупкий материал. Но реплики каким-то непостижимым образом сохраняют его энергию. В этом могли убедиться зрители, пришедшие на спектакль «Знамя Победы», поставленный Игорем Угольниковым в Театре Российской армии (ЦАТРА). «Нам хотелось, – рассказывает режиссёр, – вспомнить подлинную историю того, как это знамя оказалось на крыше Рейхстага. Сегодня уже ни для кого не секрет, что знаменитый снимок сделан Евгением Халдеем уже после победы. Егорову и Кантария удалось водрузить полотнище на куполе – самый высокой точке. Но здание штурмовало множество подразделений, и каждое несло в бой своё знамя. Наш спектакль рассказывает, как это происходило. В финале огромный стяг со сцены уходит в зал – люди передают его из рук в руки как залог нашей будущей победы».

В этом году Московский метрополитен отмечает 90-летие, так что без главы о нём книга была бы неполной. К метро давно привыкли, считая чем-то само собой разумеющимся и забывая о том, что оно действительно самое красивое в мире. Автор не упустил случая напомнить читателям об этом. Звание метростроевца носили с гордостью. Не случайно Георгий Данелия дал одному из главных героев фильма «Я шагаю по Москве» именно эту профессию.

«Геннадий Шпаликов переделывал сценарий трижды, – вспоминает Никита Михалков. – Сначала герои были школьниками-старшеклассниками, затем просто где-то работающими молодыми людьми, и, наконец, начинающий писатель Лёша стал монтажником, а мой Николай – метростроевцем, как и отец Георгия Николаевича. Песни, ставшей знаменитой, изначально в сценарии не было. Шпаликов сочинил стихи, когда съёмки уже шли и даже музыка уже была написана. Для сцены в метро выбрали станцию «Университет». Она тогда была тупиковой, и можно было спокойно снимать в ночное время. Мы играли как дышали. Усталости не чувствовали и очень удивлялись, когда оказывалось, что съёмочный день уже закончился. Эту картину мы спели как песню».

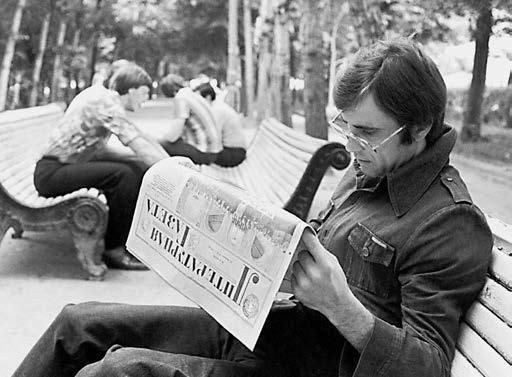

Было очень приятно обнаружить среди символов эпохи и любимую газету, у колыбели которой стояли Пушкин и Дельвиг. В Советском Союзе о ней вспомнили, и в 1929 году по инициативе Максима Горького «Литгазета» была возрождена. Однако у «ЛГ» не один, а целых три дня рождения. «Третьим, – уверен заместитель главного редактора Леонид Колпаков, – нужно считать 1 января 1967 года, когда в киосках «Союзпечати» появилась первая самостоятельная («Неделя» была приложением к «Известиям») «толстая» газета. Идея заменить три обычных выхода одним, увеличенным до 16 полос, принадлежала тогдашнему главному редактору Александру Чаковскому. Первая «тетрадка» была общественно-политической, вторая – чисто литературной. Среди авторов и сотрудников – Юлиан Семёнов. Аркадий Ваксберг, Анатолий Рубинов, Ольга Чайковская, Юрий Щекочихин, Юрий Рост, Лидия Графова, Булат Окуджава, Станислав Рассадин – всё это золотые перья «ЛГ», в которой выходили статьи, немыслимые ни в одной другой газете. Через «Клуб 12 стульев», придуманный Виктором Веселовским и его удивительной компанией, прошли все сатирики страны от Евгения Сазонова и его «отца» Марка Розовского до Горина, Инина, Арканова, Жванецкого, Задорнова, Кнышева, Альтова… Самый большой тираж советских времён составлял 6 500 000 экземпляров. Номер подписывали в понедельник, во вторник специальные машины подвозили матрицы к самолётам, которые доставляли их в типографии во всех концах страны. В среду утром газета была в киосках каждого мало-мальски значимого населённого пункта. Тогда такое было возможно. «ЛГ» нет двухсот лет, всего 195, но она выходит в течение трёх столетий и остаётся для нас и наших читателей не просто литературной, но лучшей, легендарной и любимой».

Немало страниц автор отдал символам космической эры, начало которой положил именно СССР: Байконур и первый спутник, корабль «Восток», «Луноход», автоматическая станция «Марс-3», первой совершившая посадку на Красную планету, орбитальная станция «Мир» и многое другое. Значительную часть того, о чём пишет Матонин, читатель может увидеть своими глазами, потрогать, а то и войти внутрь. Ради этого люди и отправляются в московский Музей космонавтики. «Большинство наших экспонатов – подлинные, – с гордостью свидетельствует директор музея Наталья Артюхина. – Но и макеты изготовлены в полном соответствии с оригиналами по подлинным чертежам, предоставленным предприятиями-изготовителями. Отличаются они только меньшими размерами, иначе многие из них, как, скажем, корабль «Восток» или станцию «Луна-16», невозможно было бы разместить в экспозиции. Кстати, частички лунного грунта, доставленного станцией на Землю, у нас есть. И ещё немало интересного, к примеру пульт, с которого осуществлялось управление «Луноходом-1», и копия спускаемого аппарата станции «Марс-3», передавшей на Землю первые снимки с поверхности Красной планеты. Самый посещаемый экспонат – базовый блок станции «Мир», войдя в который можно оценить масштабы «космического дома».

Кто-то из мудрых сказал, что человек есть то, что он ест. Коллекция кулинарно-гастрономических символов подобрана Евгением Матониным со вкусом и знанием дела. Гвоздь собрания, разумеется, – «Книга о вкусной и здоровой пище». А что касается блюд, продуктов и напитков, то автор вспомнил всё самое вкусное и любимое – шоколад «Алёнка» и мороженое, советское шампанское и «Докторскую» колбасу, торты «Прага» и «Птичье молоко», газировку из автомата и квас из бочки, сгущёнку и какао «Золотой ярлык», ну и, конечно же, оливье и сельдь под шубой, без которых не обходился ни один праздничный стол.

Да и сегодня эти салаты, устоявшие под натиском модных веяний, с равным энтузиазмом готовятся и на домашних, и на ресторанных кухнях. А поклонники советского кино продолжают спорить, в какой из них клала тёртое яблочко Оленька Рыжова из «Служебного романа». За ответом мы обратились к Светлане Немоляевой – кому же знать, если не ей. «Ни в тот, ни в другой, – уверена Светлана Владимировна, – для побывавшего за границей Самохвалова это слишком простые блюда, а ему ведь надо пыль в глаза пустить новым сослуживцам. Речь о салате с ветчиной, которая в те времена была огромным дефицитом. Вряд ли моей героине так уж часто доводилось его готовить, но не могла же она признаться в этом человеку, всколыхнувшему в её душе былые чувства».

Прошлое продолжает существовать в настоящем, из которого незаметно для нас перетекает в будущее. Жизнь идёт своим чередом…