1

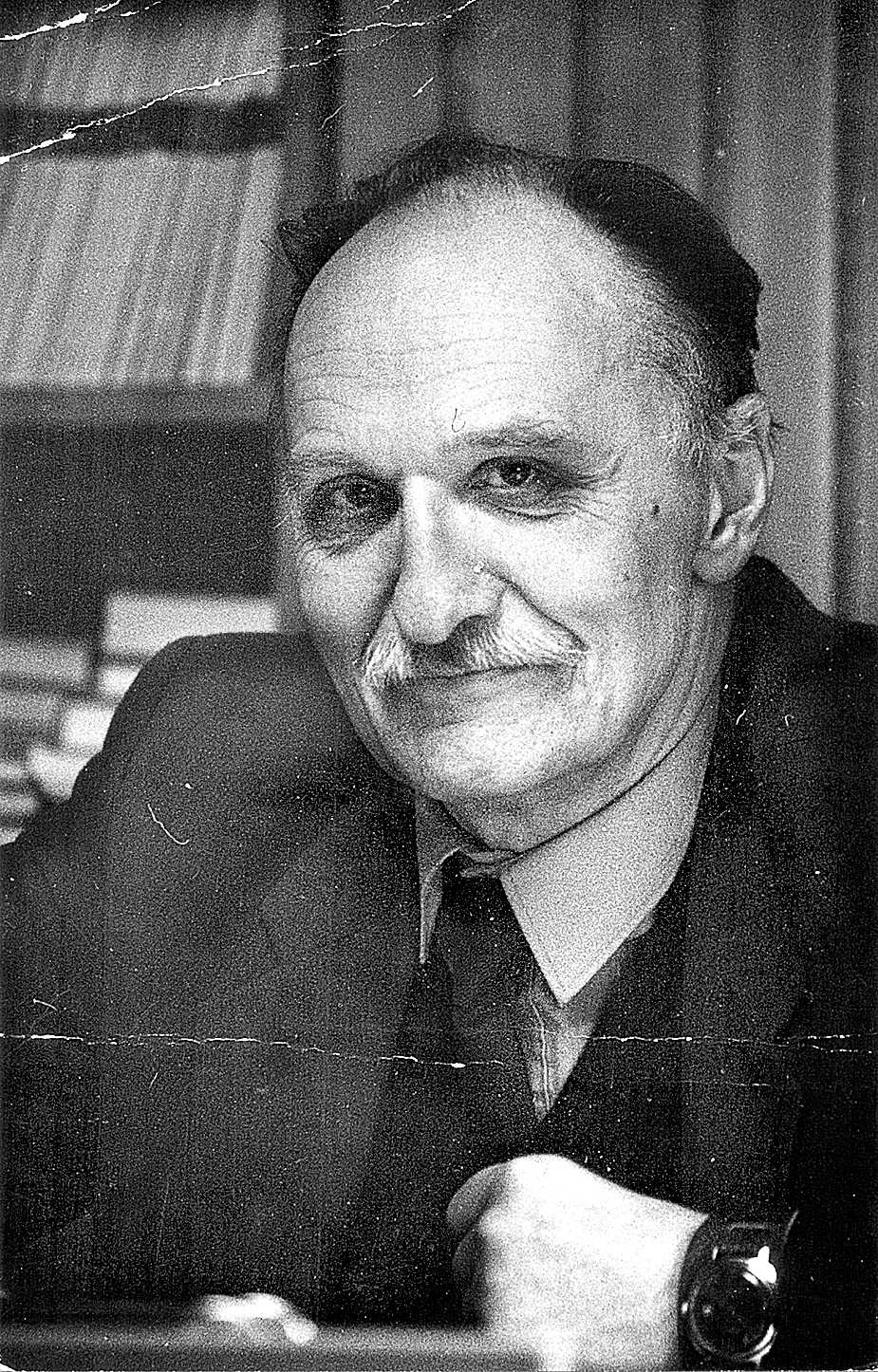

Будучи знаком с Владимиром Яковлевичем Лакшиным последние пять лет его жизни, я, неплохо зная его внешнюю жизнь, почти ничего не ведал о сокровенном, о его личной судьбе. Так, однажды он обронил в разговоре со мной загадочную фразу: «Всю войну моя нога не касалась земли». Что значит «не касалась»? Но спросить я не решился.

Прошло несколько лет, и уже после смерти Владимира Яковлевича я узнал, что этот гибкий, стремительный, энергичный человек в детстве был тяжко болен костным туберкулёзом и все пять лет войны провёл в постели, в специальном гипсовом корытце-кроватке, туго зашнурованный фиксатором, а ещё пленнику полагались подножники плюс груз на больную ногу, а под колено здоровой ноги – песочник. Как я понимаю – мешочек с песком. Лежать ты мог лишь на спине, а повернуться по-домашнему на бок уже ни-ни…

Обсуждая эти печальные подробности с его женой, Светланой Николаевной, я вдруг узнал, что Лакшин написал целую повесть об этой полосе своей жизни, «Закон палаты».

Она подарила мне эту книгу, детлитовское издание 1990 года.

По сути, это единственное чисто художественное произведение Лакшина, и, по-моему, это маленький шедевр, который как-то не заметила наша литературная критика. Вот почему я о ней никогда не слышал.

Я узнал удивительные вещи: Владимир Яковлевич начал писать повесть в год разгрома «Нового мира», в 1970-м. И «Закон палаты» стал его ответом на те гонения, а ещё – знаком пережитых мук, которые по сумме боли и несчастий ставили того мальчика в тот ряд страстей русской литературы, где тяжкой цепью документальных терзаний стоят и «Записки из мёртвого дома» Достоевского, и «Наскальная живопись» Керсновской, и «Погружение во тьму» Волкова, и «Колымские рассказы» Шаламова, и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.

По сути Лакшин написал вслед за Чеховым свой «Сахалин».

О, это очень страшная книга, о терзаниях измученного ребёнка.

И главный предмет не физические муки, они только фон, а духовные – не проблемы больной ноги, а проблематика больного сознания. И не боль мальчика, а болезнь коллективного бессознательного.

Но опять же не о боли речь, нет! Книга исследует феномен счастья.

Сюжет повести прост: в разгар войны больных ребятишек из детской костнотуберкулёзной клиники в Сокольниках эвакуируют из Москвы на далёкий Алтай. Шесть неподвижных мальчишек – в корытцах из гипса – в седьмой палате, среди которых и сам автор под именем Севы Ганшина. Но это не взгляд ребёнка! Увиденная с зоркой горечью мудрой памяти, эта седьмая палата становится копией страшного взрослого мира.

Скованные гипсом мальчики оказываются жертвой такого же больного подростка Кости, который устроил в палате свой личный концлагерь. Каждый ему что-то должен, за каждым накопилась огромная сумма штрафов – щелбанов, которые он иногда милостиво меняет то на стакан компота, то на конфету, то на марку, а то и на порцию гематогенных кубиков.

Может быть, вы думаете, кто-то из ребят возмутился тираном? Никто!

Все пленники деспота счастливы: Костя Щелбан за них, Костя с ними, они никогда не выдадут его взрослым, потому что закон палаты – это закон кровного молчания, закон мафиозной омерты, где предателя ждёт, может быть, даже и смерть.

Мудрость писателя Лакшина в том, что он мастерски передаёт чувства счастливого рабства, эйфорию жертвенности, восторг служения Косте, а оценку происходящего отдаёт читателю – когда, он, читая о том, как негодяй из месяца в месяц методично отбирает у Севы Ганшина крохотные посылочки, которые кровью военного времени зарабатывает мать для больного сына, читатель негодует и злится: когда ж вы прозрите, слепцы!

Но ребята стоят горой за Костю! Как стоит горой страна за Родину, за Сталина.

Да и взрослые не блещут святостью. Чего стоит хотя бы пионерский вожак Юра Гуль, который вскрывает нищие посылки детей, воруя всё, на что упадёт жадный взор. Но и он герой для мальчишек – Гуль готовит ребят в пионеры!

Страшный гипсовый мир стреноженных фиксатором рабов – вот вид национального бытия, охваченного пылким пожаром счастья. Оказывается, человеческое счастье не нуждается ни в справедливости, ни в честности, ни в порядочности, ни в гуманизме, оно нуждается только в чувстве всеобщей любви, где обожание становится главным пособником тирании.

Кульминация повести – глава, где мальчишки, подстрекаемые Костей, решают бежать на фронт: вот ночью они пытаются вылезти из своих гипсовых кроваток, долго ползут к окну, лишь бы не ударить в грязь лицом перед Костей, который, оставаясь в постели, всего лишь так цинично проверял их на храбрость.

Я тоже помню одного такого мальчика из моего двора в Перми, который люто тиранствовал над нами. Нам всем 12 лет. Как радостно мы ему подчинялись! С каким восторгом кидались исполнить его приказы! Мало кого за всю жизнь я так обожал, как ту белокурую бестию. Пусть земля ему будет пухом. Его уже нет в живых.

Если вы думаете, что к финалу повести мальчишки прозреют, вы ошибётесь, у Лакшина нет лазеек для самообмана – просто главный герой Сева Ганшин выздоровел и встал на костыли, за ним из Москвы приехала мать и вот увозит его из страшной палаты домой, а прочие мальчики остаются.

Сам Лакшин как раз остался; больше того, его жребий – вернуться в Москву всё в той же кроватке из гипса. То есть его личная участь была намного страшней. Вот что значила фраза: «Всю войну моя нога не коснулась земли».

Написав абсолютную правду, он не стал писать всей правды.

Лакшин просто пощадил наши чувства, иначе бы повесть не достигла состояния катарсиса, эллинского очищения от скверны.

Стоит ли мировая гармония хотя бы одной детской улыбки самообмана, спрашивает писатель в полемике с Достоевским.

По силе впечатления «Закон палаты» сравним со страницами Толстого, Диккенса, Чехова. Приведу всего лишь одну цитату из повести.

Летом больных ребятишек выносят из палат прямо в сад и ставят кровати среди деревьев. «А в головах кровати, рукой достать, пахучие ветви акаций и жимолости, и прямо за кустами огромный вольный мир. Пропылит по дороге совхозная полуторка, и струйка сгоревшего бензина долго-долго висит в воздухе, сладко щекоча ноздри. Лежишь плашмя, прикрученный к гипсовой кроватке, солнце ещё не вошло в силу, не печёт, а лишь слегка пригревает, и бьют золотые брызги из-за пышной кроны одинокого придорожного вяза. Над тобою же необъятный, чистейших лазурных красок небосвод. Будто великий декоратор натянул на незримый каркас огромный, без единой морщинки, кусок тёмно-голубого ситца и нарочно пустил по нему одно белое, плотное, с растрёпанным кудрявым краем облако. А повернёшь голову влево – и за грядой невысоких холмов настоящие горы: ближняя – Церковка, подальше – Круглая гора, и возносящаяся надо всем Синюха».

Алтайцы верят, что вершина горы касается Шамбалы, заоблачной Нирваны совершенного духа. Там нет места страданиям.

Отблеск горы озаряет повесть Лакшина неземным светом идеалов долготерпения, мудрости, красоты.

Повесть была напечатана в журнале «Дружба народов», в № 1 за 1986 год, а вышла книжкой в 1990-м, для младшего и среднего школьного возраста, как указано на последней странице. Шла бурная эпоха перестройки, грянуло время крушения СССР, и повесть практически не заметили. За исключением одного положительного отзыва Андрея Битова в «Новом мире».

Светлана Николаевна рассказывала, что, когда Владимиру Яковлевичу позвонили из журнала и сообщили, что повесть печатают, он положил трубку и воскликнул: «Я счастлив! Я по-настоящему счастлив».

Вот, оказывается, в чём призвание человека – превратить ад в радость.

2.

Возражая именитому Фрейду, его молодой коллега Карл Густав Юнг был вынужден создать в пику фрейдизму свою аналитическую психологию, которую мы сейчас называем юнгианством.

Вкратце, чтобы не заморачиваться, суть этой гениальной полемики двух корифеев в том, что Фрейд считал источником всех бед человека его личные интимные сексуальные фобии, сдвиг на травмах, полученных молодой душой на старте жизни, в точке полового созревания. А Юнг полагал, что корень миропорядка уходит в коллективное бессознательное, в архетип, а не в личность. Там, в душевном космосе прошлого всех народов, – в бездне рождения государств – нациям, словно людям, снятся сны, которые превращаются в битвы эллинов, иудеев, персов, арабов, магометан и христиан, как только они проснутся и схватятся за мечи и камни.

Мы видим в первую очередь не пальбу пушек, а бой мифов и сновидений.

Две последних мировых войны в Европе шли между германским Зигфридом и русским Иваном, первый мог слезть с коня, а мы – нет, потому что Россия – кентавр… Но вот в чём парадокс воющих снов: их сражения становятся битвой фантомов, и побеждает тот, чьё тело слито из вещих снов.

Пав на поле брани, они оба живут в настоящем как фантомные боли.

Прагматик Юнг, врач, философ, психиатр выпускник Базеля, образцовый швейцарец, свято верил в демонов, чем шокировал Фрейда, а черту Юнг подвёл в 1946 году, когда устало заметил в диалоге с журналистом: «При национал-социализме давление демонов настолько возросло, что человеческие существа, подпав под их власть, превратились в сомнамбулических сверхчеловеков».

Так в наш разговор о законе палаты в сетях Кости входит мысль ещё одного мыслителя того времени – Ницше.

Его идея о сверхчеловеке однажды стала грёзой Германии.

Сам Ницше, однако, ушёл из жизни совершенно не по-немецки, не из попранной гордости, а как толстовец, от жалости к лошади, которую стал хлестать до крови вожжами, матерясь, кучер под окнами гостиницы в Турине, откуда выбежал ошпаренный болью Фридрих и, обняв жертву, молча сошёл с ума и жил так с роковой весны 1889 года в состоянии сна до самой кончины в 1900 году, приходя в себя только во время игры на рояле в доме матери, где жил последние годы (не заметив и того, что та умерла).

3.

Однажды я заговорил о книге Лакшина с Андреем Битовым, и мы пришли к общему мнению: перед нами русский вариант «Повелителя мух» Голдинга, только без экзотики необитаемого острова и без игр на пляже, без хеппи-энда, и потому текст ещё более правдивый и беспощадный.

Голдинг получил за свой шедевр Нобеля, Лакшин – нет.

Резюме: пора вернуть «Закон палаты» в сокровищницу русской литературы, ну хотя бы включить в школьную программу по русской литературе!