В Москве, неподалёку от Белорусского вокзала, есть памятник погибшим в годы Великой Отечественной работникам Депо имени Ильича. Его автор – Сергей Тимофеевич Конёнков (1874–1971) – наш незабываемый скульптор, создавший целый мир, до сих пор не разгаданный.

В 1917 году он восхищался революцией, создавал её первые монументы. А в 1923-м выехал в США – на выставку советского искусства. Гастроль затянулась на двадцать лет. Но эмигрантом и тем более предателем Конёнков не считался. Всегда сохранял связь с Советской Россией. В годы войны писал письма Сталину, в которых говорил о будущей Победе. Помогал армии не только эмоциональными посланиями, но и деньгами. А в 1945 году Москва зафрахтовала целый корабль, чтобы перевезти в СССР все работы классика. Вернулся на Родину и он сам. Навсегда. Его осыпали званиями и наградами, подарили мастерскую на главной улице Москвы – улице Горького, с которым Сергей Тимофеевич дружил.

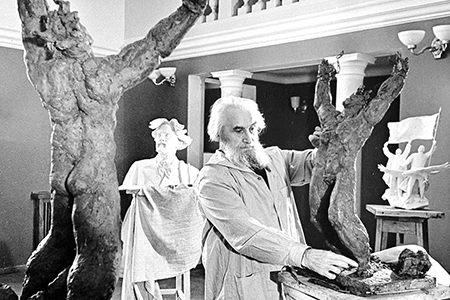

Он был великим бунтарём и мыслителем, эксцентриком и мистиком. Его скульптуры то будто произрастают из деревьев, то превращаются в символическое осмысление великих событий истории. Конёнков при жизни был признан классиком, чуть ли не пророком. Но далеко не все его скульптуры получили воплощение на площадях и в скверах наших городов… По большому счёту он остался великим камерным, выставочным художником. На наше счастье, его «железнодорожный» монумент стоял, стоит и будет стоять в Москве, возле Белорусского вокзала. И этот памятник – как и многие конёнковские работы – трудно забыть, увидев однажды. Он врезается в память навсегда.

В 60-е годы к Конёнкову каждый день обращались с просьбами создать обелиск или скульптуру памяти павших в Великую Отечественную. И, хотя ему было уже далеко за 80, скульптор не мог не откликнуться на письмо рабочих московского Депо имени Ильича. Ведь его подписали десятки фронтовиков и тружеников тыла. Всенародный праздник 20-летия Победы, прошедший с небывалым размахом, всколыхнул память. Работники депо никогда не забывали своих товарищей, погибших в «сороковые роковые». И в итоге приняли твёрдое решение установить им памятник. Неподалёку от депо, неподалёку от железной дороги – там, где они трудились. И пускай скульптор будет самый лучший – лауреат всех премий, всемирная знаменитость.

Деньги на монумент собирали, как водится, всем миром. Никого не принуждали, громко не оповещали об этом деле. Просто каждый дал сколько мог, никто не отказался – и сложилась значительная сумма. Конёнков приезжал в депо, придирчиво выбирал место для скульптуры. Говорят, даже попросил разобрать какую-то небольшую стену, которая мешала правильному восприятию ещё не созданной, но уже задуманной статуи. Седобородого гения уважали, перед ним трепетали и шли на любое его условие.

По большому счёту Конёнков задумал этот памятник ещё до того, как получил письмо от железнодорожников, – во время долгой поездки по России, когда он посетил и полуразрушенную Оптину пустынь, и десяток древних городов, в которых черпал вдохновение. Повсюду чувствовалось послевоенное разорение. Скульптор сетовал: наш народ перенёс такую войну, сломал хребет «силе тёмной», а достойных памятников победителям всё ещё нет… А ведь в истории не было большей жертвенности, большей доблести. Ещё не найден образ павшего бойца, под бомбёжками погибшего труженика… Образ невесты, потерявшей любимого, образ матери. Всё это сердцу художника нужно было выстрадать.

Открыли памятник 23 августа 1967 года в присутствии всего коллектива депо. Сотни родственников павших героев пришли на эту церемонию. Многие плакали. Ведь Конёнков воплотил в камне именно их образ – тех, кто не дождался, кто потерял отцов, братьев, сыновей, дочерей в годы войны. В этом памятнике – их боль. Художник разделил её с ними и воспел как священное, высокое чувство. В народе говорили: «Молодец Конёнков! Не воевал, но всё увидел, всё понял. Душу народную понял». И искусствоведы без споров признали этот памятник выдающимся произведением старейшего русского художника, настоящего мастера.

«В блоке белоснежного мрамора вырублена женщина, неотрывно смотрящая вдаль, и прильнувший к её ноге малыш. Пирамида обелиска несёт на своих гранях имена тех, кто погиб под бомбами и снарядами, водя составы по фронтовой дороге. Конёнковский памятник установлен среди стальных путей, семафоров, тяговых электрических линий Белорусского вокзала» – так писал об этом памятнике Юрий Бычков, замечательный журналист, автор идеи Золотого кольца России и летописец жизни Конёнкова.

Депо имени Ильича действует и в наше время – всё там же, в ближайших окрестностях Белорусского вокзала. Основанное ещё в 1871 году, в последние годы оно превратилось во вполне современное предприятие, оборудованное по последнему слову техники, но и сохранившее обаяние старины. До сих пор осталось полукруглое здание боксов, в каждом из которых когда-то стояло по паровозу – веерное депо. Уцелело и эффектное кирпичное здание водонапорной башни. В наше время – раритет. Все эти постройки – из конёнковской эпохи. Как важно их сохранять, реставрировать, если это необходимо.

А памятник расположен как раз неподалёку от башни. Не на многолюдной площади, не на тесном перекрёстке – тут шумят только постоянно проходящие мимо поезда. Здесь не бывает городских толп – и всё-таки каждый день люди подходят к монументу, невольно склоняя головы. Это несуетное место. Так и должно быть. У подножия скульптуры лежит солдатская каска, в центре небольшого пьедестала высечена эмблема железнодорожников и надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Работникам Депо имени Ильича, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Они отдали жизни для Победы. И каждого из них в наши дни можно увидеть во время шествия Бессмертного полка и в замечательном музее депо, где трудятся многие ветераны железной дороги. Очень важно, что в ансамбле памятника есть каска – вполне реалистичная деталь военного времени. В ней – историческая правда, которая берёт за сердце и не отпускает.

Сергей Конёнков передал в камне главное: чистоту и величие подвига, который существует не только в нашей памяти, но и в вечности, в каком-то таинственном измерении. И этот памятник – несомненно, один из лучших в длинной череде монументов павшим на той войне. Настоящий шедевр! Неповторимый.

Скульптор Сергей Тимофеевич Конёнков в своей мастерской, 1947 год / РИА новости