Он – из того поколения инженеров, которые занимались самостоятельной работой ещё в годы НЭПа, а индустриализацию воспринимали как шанс для себя лично и для своих проектов. Блистательное поколение. Они не отвлекались от своих чертежей, даже когда вокруг всё разваливалось… Впрочем, в паровозах страна нуждалась всегда. А после «великого перелома» не было в нашей стране более востребованной профессии, чем инженер.

Больше сорока лет конструктор работал на Коломенском заводе, который за это время сменил несколько названий – но неизменным оставался его профиль. Он выпускал паровозы, тепловозы, электровозы, дизели, проходческие щиты и тюбинги для метро… Тихий городок на Оке стал в те годы одним из крупнейших центров железнодорожной конструкторской мысли.

На счету Лебедянского немало машин, навсегда оставшихся в нашей истории. Но, пожалуй, самое трудное задание он получил в 1944 году. Для нашей страны это был год освобождения. Стало ясно, что война скоро завершится, и завершится она не в Москве и не на Кавказе, а в Берлине. А значит, нужно было думать о восстановлении железнодорожного хозяйства для мирной жизни. Стране был остро необходим современный грузовой паровоз, который можно было быстро сделать серийным.

В годы войны паровозный парк страны поредел. Именно тогда Ярослав Смеляков написал печальные стихи в память о тружениках войны, навсегда вышедших из строя:

Кладбище паровозов.

Ржавые корпуса.

Трубы полны забвенья,

свинчены голоса.

Словно распад сознанья –

полосы и круги.

Грозные топки смерти.

Мёртвые рычаги.

Градусники разбиты:

цифирки да стекло –

мёртвым не нужно мерить,

есть ли у них тепло.

Мёртвым не нужно зренья –

выкрошены глаза.

Время вам подарило

вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных

двери не застучат,

женщина не засмеётся,

не запоёт солдат.

Вихрем песка ночного

будку не занесёт.

Юноша мягкой тряпкой

поршни не оботрёт.

Больше не раскалятся

ваши колосники.

Мамонты пятилеток

сбили свои клыки.

Эти дворцы металла

строил союз труда:

слесари и шахтёры,

села и города.

Шапку сними, товарищ.

Вот они, дни войны.

Ржавчина на железе,

щёки твои бледны.

Произносить не надо

ни одного из слов.

Ненависть молча зреет,

молча цветёт любовь.

Тут ведь одно железо.

Пусть оно учит всех.

Медленно и спокойно

падает первый снег.

Кто-то должен был заменить и павших машинистов, и погибшие паровозы. Восстанавливать пришлось не только железные дороги, но и всю промышленность – и поэтому потребовались новые модели локомотивов. Более экономичные и выносливые. Менее капризные.

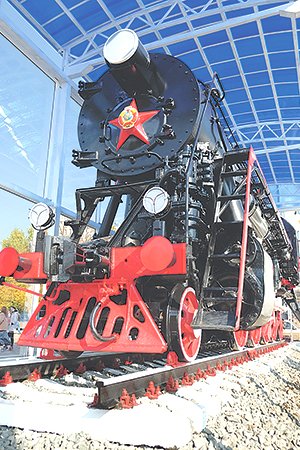

И 5 октября 1945 года – всего лишь через месяц после окончания Второй мировой войны – новый паровоз совершил первый рейс от Коломны до станции Рыбное и обратно, причём на обратном пути он шёл с поездом массой 2300 тонн. Прошёл красиво, триумфально. Как назвать такую машину? Конечно, Победой. Паровоз признали достойным этого священного понятия. Тем более что локомотив оказался не только надёжным, но и красивым, а эстетика в железнодорожных делах всегда играла не последнюю роль.

Как важна была эта мирная победа – как первый шаг в восстановлении страны. Если у нас появляется новая техника – значит, преодолеем разруху, значит, недолго осталось терпеть. В газетах писали, что правительство выбирало – какой проект пустить в массовое производство, отечественный или американский, союзнический. Никаких скидок для отечественных проектантов не было, Сталина в то время интересовала только прагматика. И Лебедянский честно выиграл этот конкурс.

Постановлением Совета Министров СССР от 14 января 1947 года паровозу было присвоено обозначение серии Л по фамилии главного конструктора. Редчайший случай в истории! В народе его называли и Лебедем, и Лебедянкой. Кроме Лебедянского, такой чести удостоился лишь единственный конструктор – Николай Леонидович Щукин, в 1912 году.

Лебедянский вместе с другими разработчиками «Победы» получил Сталинскую премию. Разумеется, он работал в команде, среди единомышленников и учеников. Иначе и не бывает в нашу индустриальную эпоху. К тому времени их проект заслужил репутацию одного из лучших грузовых паровозов в мире. Он и вытянул нашу промышленность из послевоенных руин.

Это был по-настоящему успешный проект. Больше 4 тысяч этих паровозов водили грузовые, а иногда и пассажирские составы на просторах Советского Союза. Их нетрудно встретить в кинохронике, на плакатах того времени.

И до нашего времени их сохранилось немало. Поэтому «лебедянок» так любят кинематографисты. Их можно увидеть даже в фильме Леонида Гайдая «12 стульев», хотя в романе Ильфа и Петрова речь идёт о гораздо более далёких временах, когда таких паровозов ещё и в замыслах не было. Работают на таком паровозе и герои киноленты «Большие перегоны» (1971) – два машиниста, опытный и молодой, одного играл Николай Крючков, другого – Юрий Николаев. Приглядитесь к этому фильму, его нетрудно найти в интернете.

Июньский Пленум ЦК КПСС 1955 года постановил прекратить выпуск паровозов и заменить их тепловозами и электровозами. Специалисты не спорили: пожалуй, это решение к тому времени и впрямь назрело. В реализации этого важного начинания Лебедянский сыграл одну из главных ролей. На его счету и в последние годы работы – несколько прорывных проектов. Он разрабатывал тепловозы и газотурбовозы. Рано или поздно списываются в утиль машины, лишь немногие из них оказываются в музеях, но память о таких инженерах не стирается. Дело даже не в памятниках и мемориальных досках. Они оставили главное – школу. А ученики для профессионала – это самый верный способ обрести бессмертие.

ФАКТ

В середине 1950-х настало время последнего советского пассажирского локомотива на паровой тяге – П36. Ещё недавно их облик считался эмблемой прогресса – и дым триумфально валил из мощных труб. Но настало время иной техники. Самым последним стал паровоз № 0251. На дымоотбойных щитах этого локомотива было написано: «1956 г. Последний паровоз постройки Коломенского завода им. В.В. Куйбышева». По этому поводу на заводе устроили митинг. Лебедянский произнёс речь о прошлом и будущем железных дорог, о том, как важна для страны эта миссия – строить локомотивы. Так завершалась эпоха. Новых паровозов больше не выпускали, но старики долго – вплоть до 1970-х – оставались в строю. А в Китае лицензионные паровозы Лебедянского выпускали до конца 1980-х.

Паровоз «Лебедянка» перед зданием железнодорожного вокзала в Самаре. Николай Хижняк / РИА новости