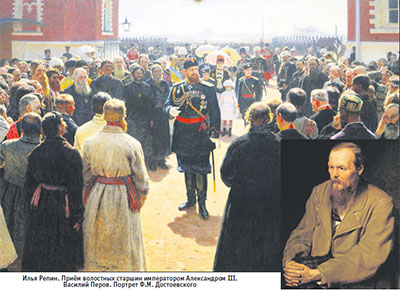

Интересно, что Достоевского как большого писателя высоко оценивала и власть. Она признала его «как выразителя своих основополагающих воззрений и предначертаний». Среди почитателей писателя оказываются и члены императорской семьи, особенно её молодые представители.

Сыновья императора Александра II Сергей и Павел Александровичи зачитывались произведениями Фёдора Михайловича и хотели лично познакомиться с ним. Знал книги Достоевского и сам царь. Он высоко ценил преданность писателя самодержавию, его мысли о необходимости воспитания молодёжи в православии и высоконравственном духе. В начале 1878 г. по просьбе императора Достоевского посещает воспитатель царских детей Д.С. Арсеньев. От имени царя он передаёт ему просьбу, «чтобы Фёдор Михайлович своими беседами повлиял благотворно на юных великих князей».

Тесные контакты сложились у Достоевского с семьёй великого князя Константина Николаевича (1827–1892), второго сына Николая I. Генерал-адмирал руководил морским министерством, в 1860–1861 гг. был председателем Государственного совета.

Из воспоминаний дочери Достоевского: «Великий князь Константин Николаевич тоже попросил моего отца повлиять на его молодых сыновей Константина и Дмитрия. Это был интеллигентнейший человек, широко европейски образованный, он хорошо воспитал своих сыновей патриотами и христианами. Дружба моего отца с молодыми князьями длилась до самой его смерти… Он любил их обоих, но отдавал предпочтение Великому князю Константину, в котором угадал будущего поэта…»

Идеи Достоевского оказали большое влияние и на формирование мировоззрения великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III. «Живи так, как если бы от тебя зависела судьба мира». Эту хорошо известную формулу Достоевского великий князь хорошо знал.

С юности Александр Александрович понял своё царственное призвание как человеческий долг. Его дневниковые записи свидетельствуют об этом: «Бог призвал меня на это трудное и неутешительное место. В душе моей всегда было это чувство, что я не для себя должен жить, а для других; тяжёлая и трудная обязанность...»

До 1870 г. цесаревич Александр Александрович высказывал весьма либеральные взгляды. Вокруг наследника престола в эти годы образовался кружок, на собраниях которого обсуждали исторические судьбы России. Признавая необходимость проведения «Великих реформ», члены кружка считали, что реформы должны были осуществляться в соответствии с известной уваровской триадой: «православие, самодержавие и народность». Все участники кружка были одушевлены «мыслью о необходимости «подъёма народного самосознания» и искали в прошедшем своей родины идеалы для устройства будущих судеб её.

По мнению И.С. Тургенева, «на путь либерализма вела его природная склонность». «Он, казалось, был связан сердечными узами с французскими республиканцами. Сюда входило, главным образом, нескрываемое отвращение к императору Наполеону, двойственность которого, привычка к хитростям и интригам оскорбляли все его честные инстинкты. Но когда наступила коммуна, на него нашёл яростный гнев против всех делателей кровавых революций, и он не раз повторял с некоторой досадой – по поводу своих минувших убеждений: «Так вот до чего всё это доводит».

Александр III, несмотря на то что был открытым сторонником самодержавной власти, не был принципиальным противником реформ своего отца. Так, воспитатель царских детей, директор Морского корпуса адмирал Д.С. Арсеньев отмечал, что Александр III в душе «был скорее так называемого либерального направления», сочувствовал «Великим реформам» и желал их продолжения, но мешала смута.

В конце 1871 – начале 1872 г. Достоевский написал своё первое письмо наследнику. Эта мысль была подсказана ему князем В.П. Мещерским. Вскоре писатель, испытывавший большие материальные затруднения, получил от цесаревича первую денежную поддержку, которая была ему крайне необходима. «Получил денег, – писал Достоевский 4 февраля 1872 г., – и удовлетворил самых нетерпеливых кредиторов. Но совсем ещё не расплатился, далеко от того, хотя сумму получил немалую…»

28 января 1872 г. Достоевский направил благодарственное письмо цесаревичу, в котором, в частности, говорилось: «Чувства мои смутны: мне и стыдно за большую смелость мою, и в то же время я исполнен теперь восхищения от драгоценного внимания Вашего высочества, оказанного просьбе моей. Оно дороже мне всего, дороже самой помощи, мне оказанной Вами и спасшей меня от большого бедствия…»

Когда в начале 1873 г. вышли отдельным изданием «Бесы», Достоевский через Победоносцева послал их цесаревичу. В этом произведении писатель в предвидении судьбы России показал тех, кто готовил гибель её. Пётр Верховенский и его сообщники из «Тайного общества» с «центральным комитетом» в Женеве, их заветные планы в отношении русского населения: «Все рабы в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное – равенство…», «…мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат…», «…народ пьян, матери пьяны, церкви пусты…», «…разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, самолюбивую мразь – вот чего надо…!»

10 февраля 1873 г. Достоевский написал наследнику третье письмо.

«…Мне льстит и меня возвышает духом надежда, что Вы, государь, наследник одного из высочайших и тягчайших жребиев в мире, будущий вожатый и властелин земли русской, может быть, обратив Ваше малое внимание на мою попытку, слабую, я знаю это, но добросовестную, изобразить в художественном образе одну из самых опасных язв нашей настоящей цивилизации...»

Зная через Победоносцева и Аксакова, что цесаревичу близки идеи русской самобытности, Достоевский вскоре пишет ему новое послание, в котором объясняет, что заставило его написать роман «Братья Карамазовы». «Это – почти исторический этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как Нечаевское преступление. Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны, а потому и в романе моём нет ни списанных событий, ни списанных лиц. Эти явления – прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни.

Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы; ибо раз с гордостью назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития.

Мы забыли, в восторге от собственного унижения нашего, непреложнейший закон исторический, состоящий в том, что без подобного высокомерия о собственном мировом значении никогда мы не сможем быть великой нацией и оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества.

Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так «высокомерны» в своём самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесла в него каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными».

16 ноября 1876 г. К.П. Победоносцев по просьбе Достоевского передаёт цесаревичу вышедшие издания «Дневника писателя». Цесаревич стал «почитателем» Достоевского, «почитательницей» таланта великого писателя была и 32-летняя цесаревна Мария Фёдоровна. Ей трижды довелось встретиться с писателем.

Мария Фёдоровна произвела яркое впечатление на Фёдора Михайловича. Жена Достоевского в своих воспоминаниях писала: «Теперь пришёл его черёд восхищаться цесаревной. Будущая русская императрица была изумительной личностью, простой и доброй, с присущим ей даром нравиться людям».

Наследник тоже давно имел намерение лично познакомиться с Фёдором Михайловичем. И наконец она состоялась.

Дочь писателя Л.Ф. Достоевская вспоминает об этой встрече: «Будущий Александр III очень интересовался всеми русофилами и славянофилами, ожидавшими от него крупных реформ. Достоевский также хотел с ним познакомиться, чтобы поделиться своими идеями по русскому и славянскому вопросам, и отправился в Аничков дворец, который был обычно резиденцией наших наследных Великих князей. Их высочества приняли его вместе и были восхитительно любезны по отношению к моему отцу.

Очень характерно, что Достоевский, пылкий монархист в тот период жизни, не хотел подчиняться этикету двора и вёл себя во дворце, как привык вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и её супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной... Наверное, это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моём отце с уважением и симпатией. Этот император видел в своей жизни так много холопских спин! Возможно, ему не доставило неудовольствия то, что в своём обширном государстве он нашёл менее податливый, чем у других, хребет».

После смерти Фёдора Михайловича Победоносцев напишет наследнику 20 января 1881 г.: «Вы знали и ценили покойного Достоевского по его сочинениям, которые останутся навсегда памятником великого русского таланта. Смерть его – большая потеря и для России. В среде литераторов он – едва ли не один был горячим проповедником основных начал веры, народности, любви к отечеству. Несчастное наше юношество, блуждающие как овцы без пастыря, к нему питало доверие, и действие его было весьма велико и благодетельно. Многие несчастные молодые люди обращались к нему как к духовнику, словесно и письменно. Теперь некому заменить его».

Цесаревич и цесаревна выразили глубокое соболезнование семье покойного: «Очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского. Это большая потеря и положительно никто его не заменит. Граф Лорис-Меликов уже докладывал сегодня государю об этом и просил разрешения материально помочь семейству Достоевского».

На погребение писателя была выделена большая сумма. Вдове и детям Достоевского назначена пенсия в две тысячи рублей, и, наконец, у церковных властей было получено разрешение похоронить писателя в Александро-Невской лавре. На похоронах русского писателя впервые присутствовал член императорской фамилии – великий князь Дмитрий Константинович. Всё это свидетельствовало о чрезвычайно уважительном отношении царской власти к великому русскому писателю.

Корректировка преобразований 60–70-х годов сопровождалась целым рядом пусть не таких эффективных, как «Великие реформы», но чрезвычайно важных социальных и экономических преобразований, способствовавших адаптации российского общества к ставшему уже необратимым процессу его капиталистической эволюции. «Люди, прожившие Его царствование, – писал Д.И. Менделеев, – ясно сознавали, что тогда наступила известная степень сдержанной сосредоточенности и собирания сил, направленных к простой объединённой мирной внутренней деятельности...»

13 лет пребывания Александра III на престоле оказались чрезвычайно значительными и благотворными для развития культуры. По словам известного искусствоведа и художника Александра Бенуа, они подготовили тот расцвет русской культуры, который, начавшийся при нём, продлился затем в течение всего царствования Николая II.

Д.И. Менделеев особо подчеркнул, что Александр III «провидел суть русских и мировых судеб более и далее многих своих современников». Несомненно, что в этом была заслуга Фёдора Михайловича Достоевского, оказавшего влияние на Александра III в его выборе исторического пути развития России.