Этот человек действительно был лучшим писателем среди выдающихся железнодорожников и уж точно – лучшим железнодорожником в русской литературе.

Николай Георгиевич Михайловский родился в семье офицера, который настолько ярко проявил себя в Венгерской кампании 1849 года (штаб-ротмистр Георгий Михайловский с эскадроном улан атаковал мадьярское каре), что сам государь Николай Первый пожелал стать крёстным отцом его сына, будущего писателя. Мальчика и назвали в честь императора. Отец видел Николая блестящим офицером, но будущий железнодорожник и новеллист терпеть не мог проторённых дорог. Сначала он попытался выучиться на юриста, однако быстро разочаровался в правоведении. Молодой человек нашёл себя, только поступив в институт путей сообщения. Кстати, в то время он уже увлекался сочинительством, правда, литературные журналы дружно отвергали его рассказы из студенческой жизни.

Больше всего Михайловскому нравились практические занятия, сопряжённые с путешествиями. Ведь странствия – это свобода. По-настоящему он полюбил железную дорогу, работая кочегаром (только представьте – крестник царя!) в Бессарабии. Получив диплом, Николай направился в Болгарию, в Бургас, строить порт, который был необходим для армии, только что победно завершившей войну с османами. Потом Михайловский снова очутился на окраине империи – получил работу инженера-изыскателя на строительстве Бендеро-Галацкой железной дороги. Там и стало ясно: вот оно, призвание. Он сразу проявил себя как отличный работник – и Михайловского пригласили на службу в министерство. Некоторое время он прослужил там, но быстро заскучал по странствиям. С тех пор вся жизнь Николая Георгиевича была связана со строительством железных дорог в разных областях страны. Закавказье, Поволжье, наконец, Транссиб…

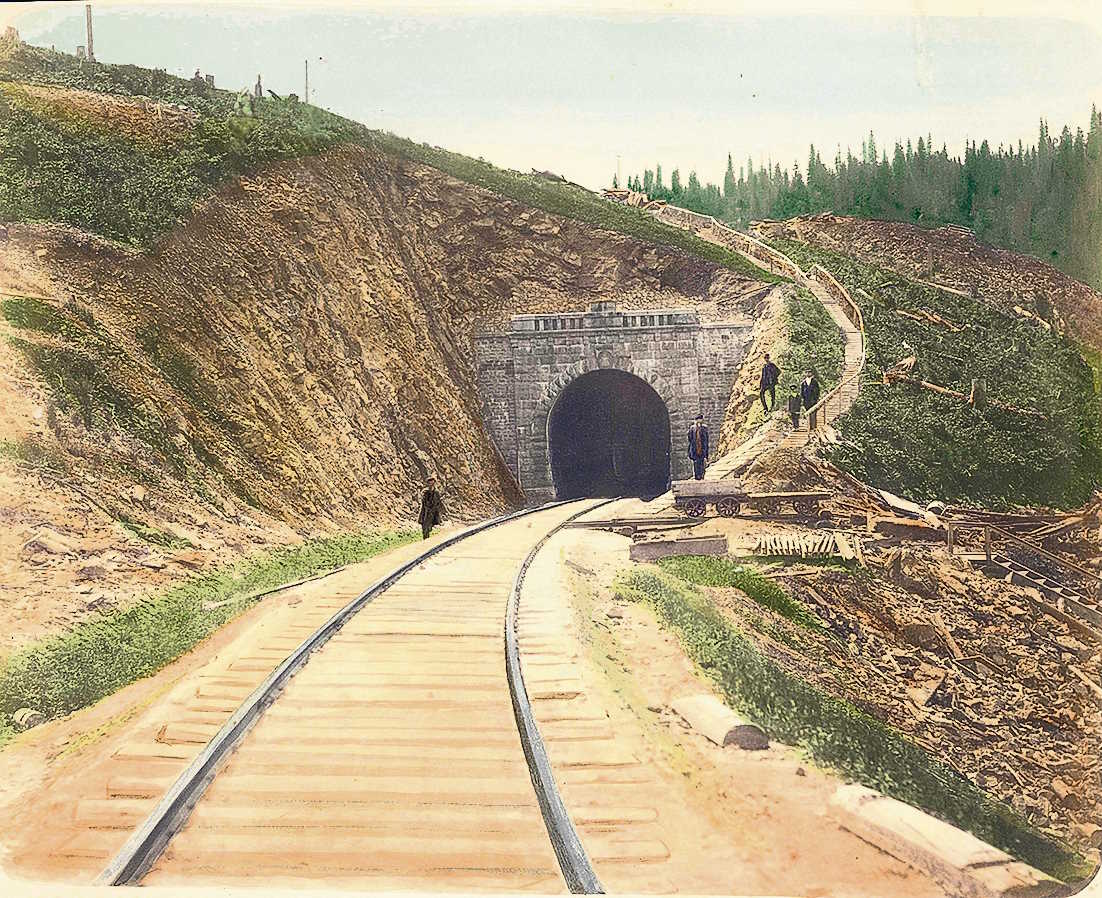

Он умел хорошо зарабатывать, был оборотист, заботился о том, чтобы его труд достойно оплачивался. Не чураясь «чёрной работы», сколотил крупное состояние. И в то же время все знали о фантастической, невероятной честности Михайловского. Там, где другие инженеры требовали от государства или от частных концессионеров увеличить бюджет проекта, он умудрялся экономить деньги. Так было, например, на строительстве одного из первых объектов Великого Сибирского пути – на участке Уфа – Златоуст. Прокладывать ту дорогу приходилось в болотистом и скалистом краю. Все только и говорили о том, как это дорого, а Михайловский разработал проект, который в два раза снижал стоимость работ. Сказались изыскательский опыт и талант. Его идея тогда оказалась многим, рассчитывавшим на более крупные ассигнования, не по душе. Министерство путей сообщения, конечно же, более дешёвый вариант одобрило, назначив его автора начальником этого участка. Расчёты Михайловского оказались верны: трассу построили добротно и в срок. И подобных эпизодов в его инженерной жизни было несколько… Транссиб только укрепил его инженерную репутацию. Работая на разных участках этой магистрали, Михайловский стал выступать в печати со статьями о железнодорожном деле. Коллеги уже смотрели на него как на светило…

Как определить талант инженера-железнодорожника? Один из коллег нашего героя вспоминал: «Чувство местности у Николая Георгиевича было удивительное. Продираясь на лошади по тайге, утопая в болотах, он будто с птичьего полёта безошибочно выбирал наиболее выгодные направления. А строит он как волшебник». О Михайловском ходили восторженные легенды. Например, такая. Во время изысканий для строительства новой железнодорожной ветки специалисты заспорили: как обогнуть «неприступный» пригорок. А литератор-инженер просто поднялся на холм и в одиночестве провёл там несколько часов. Вечером у него был готов чертёж дороги. На вопросы коллег он ответил с улыбкой: «Я наблюдал за птицами. Ведь они всегда огибают холмы по самому короткому пути». Так дорогу и построили – по птичьему маршруту Михайловского.

Он снискал репутацию преуспевающего инженера, дворянина, барина. Михайловского награждали, удостаивали высокими аудиенциями. При этом Николай Георгиевич не скрывал своих крамольных для того времени политических убеждений. Сначала был близок к народникам, потом сотрудничал в социал-демократических журналах, помогал революционерам. Он понимал: в России многое необходимо менять. Это ощущается и в его книгах, которые многократно переиздавались в советское время и не забыты сегодня. Революцию Михайловский считал прорывом из рутины к новым открытиям. Такие устремления он ценил и в инженерной практике, и в общественной жизни. Недаром Максим Горький называл его весёлым праведником.

Вторым «я» инженера была, естественно, литература. Хотя известным писателем он стал уже после сорока, опубликовав «Детство Тёмы» – повесть, открывшую России нового тончайшего прозаика, который публиковался под псевдонимом Гарин. За воспоминаниями о детстве последовали новые произведения с мемуарным флёром: «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» (последнее вышло уже после смерти автора). Корней Чуковский видел суть Гарина-Михайловского «в сочетании высокого строя души с практицизмом… Он единственный из современных ему беллетристов был последовательным врагом бесхозяйственности, в которой он и видел источник всех наших трагедий. В своих книгах он часто твердил, что Россия совершенно напрасно живёт в такой унизительной бедности, так как она богатейшая в мире страна».

Став известным писателем, Михайловский не оставил железнодорожные дела. Напротив, был полон новых планов. Его последнее начинание – изыскания для строительства железной дороги, которая должна была соединить Ялту с Севастополем. Писатель мечтал построить там лучшую в Европе электрифицированную узкоколейку. Восемь месяцев экспедиция Михайловского бродила по скалам и хуторам, по морским берегам и степям Крыма. Её штаб располагался неподалёку от Фороса, в селении Кастрополь. За это время Михайловский успел открыть там для детей своих сотрудников ясли и детский сад. А для дороги в итоге он предложил 84 варианта маршрута!

Строительству трассы помешала смерть Михайловского. Литератор-инженер ушёл из жизни скоропостижно, в 54 года, на заседании редакции журнала «Вестник жизни», когда обсуждалось его новое произведение – на этот раз предназначенное для сцены. В ХХ веке за ним утвердилась двойная фамилия – Гарин-Михайловский. Что символично: ведь вся его жизнь являлась служением двум поприщам – железнодорожному и литературному.