Пушкин не успел воспеть русскую железную дорогу. Самые известные стихи, посвящённые первой отечественной чугунке, написал Нестор Васильевич Кукольник (1809 – 1868) – поэт громкой прижизненной славы и отчаянного посмертного забвения. Кукольника давненько не переиздавали – по большому счёту, не одну сотню лет. Но эти стихи все вы хорошенько знаете – благодаря классической песне Михаила Глинки, в содружестве с которым поэт создавал русскую вокальную классику. Помните?

Дым столбом – кипит, дымится пароход…

Пестрота, разгул, волненье,

Ожиданье, нетерпенье…

Православный веселится наш народ.

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле.

Нет, тайная дума быстрее летит,

И сердце, мгновенья считая, стучит.

Коварные думы мелькают дорогой,

И шепчешь невольно: «О Боже, как долго!»

Напомню: пароходами тогда в России называли паровозы. Замечу, как быстро у нас появилось чисто русское обозначение локомотива! Умели наши писатели и в те годы, несмотря на галломанию и прочие модные эпидемии, хранить строй и смысл русской речи. Железная дорога привнесла в нашу жизнь немало новых слов и придавала дополнительный смысл словам старым. Так, перроны в 1830-е годы называли дебаркадерами, а вагонные тамбуры – сенями, на русский лад.

Правда, строчка про «православный народ» более известна в другой вариации «Веселится и ликует наш народ»… Тут дело не только в атеистической тенденции ХХ века: «веселится и ликует» – звучит ярче, гармоничнее, да и выпевать эти слова легче. Певец ускоряется, ускоряется и жизнь, которую преображает железная дорога. Такова её цель – облегчить и ускорить путь из города в город. Правда, целью первой русской железной дороги был небольшой (зато царский!) городок. Шутники говорили: «Вот в Европе чугунку строят, чтобы ускорить дорогу из одного промышленного центра в другой, а мы построили дорогу в трактир!» Это саркастическое высказывание приписывают нашему «финансовому гению» того времени – министру Егору Канкрину.

«Попутная» не звучала в те исторические дни. А жаль. Если бы под глинковский напев провожали первых русских железнодорожных пассажиров – незабываемый был бы праздник! Но Глинка и Кукольник написали её, уже изведав преимущества нового транспорта.

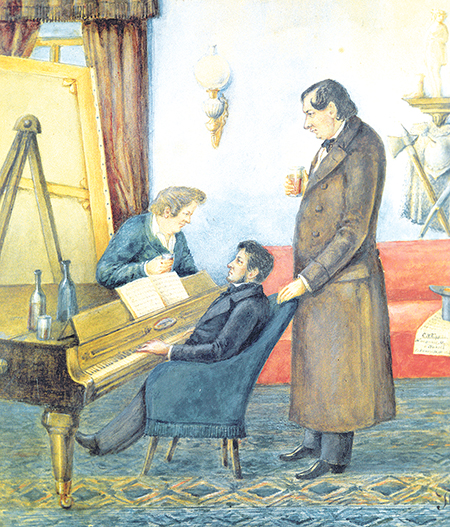

Впервые песня прозвучала в 1840 году – в исполнении автора, в домашнем концерте, в цикле из 12 романсов, который Глинка и Кукольник назвали элегически – «Прощание с Петербургом». Они в те дни дружили почти неразлучно, прощания давались им с натугой. Цикл получился на редкость разнообразный по настроению и по тематике. По существу, это широкая панорама, в которой поезд не мешает жаворонку, а лихая пляска – признанию в любви.

В этой песне есть и бодрое ликование, и лирическое волнение. Есть захватывающая скороговорка – и душевная простота. Ведь железная дорога – это и путешествие, и стремительность, и грусть расставания… А главное – в каждом куплете здесь остро ощущается скорость, движение мощного парохода-паровоза, этого чуда техники. Лучшего вокального памятника русской железной дороге и представить нельзя. Подпевая этой песне, мы вспоминаем всё лучшее, что было в России в 1830‑е годы. И архитектуру, и стихи, и воинов, и флот.

Глинка стал первым русским композитором, который в музыке передал новое для того времени впечатление от поездки по железной дороге. И получилось впечатляюще. Автор «Жизни за царя» стал поэтом технологической революции. Вскоре железная дорога превратилась в символ, который пытались осмыслить поэты и композиторы других поколений. Во многом – стараниями Глинки и Кукольника.

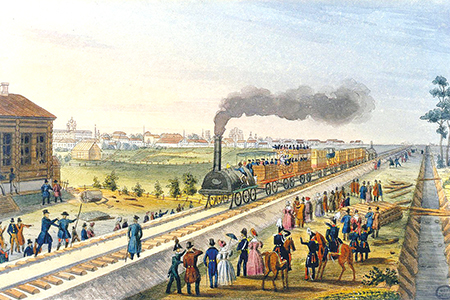

Композитор как будто снял кинофильм об этом ярком событии. 30 октября 1837 года по Царскосельской железной дороге начал курсировать первый пассажирский поезд – незабываемый. Из Санкт-Петербурга в Царское село он примчался за 35 минут, а обратно – и вовсе за 27 минут, то есть его средняя скорость составила 50 км/час. Неслыханное дело! «Санкт-Петербургские ведомости» на следующий день писали: «Шестьдесят километров в час (такую скорость поезд развивал на самых быстрых участках пути. – Прим. авт.), страшно подумать. Какая сила уничтожает пространство, поглощает время? Эта сила — ум человеческий».

Но это «пароход» расстарался на славу. Вообще-то изначальная средняя скорость российских пассажирских поездов составляла всего 32 км/час, а грузовых локомотивов – 16. Только к середине 60-х годов XIX века поезда стали регулярно перемещаться со скоростью 43–45 км/час. Всё это в те времена воспринималось как фантастика. Как аккорды Глинки. Как-никак любой путь пароходы проделывали в 4–7 раз быстрее самых резвых лошадей. К тому же просвещённые люди понимали, что это только первые звенья в цепочке технического прогресса. Скорость, как и надёжность современного транспорта, будет только увеличиваться.

Вёл первый российский поезд сам Франц Герстнер – инженер, строитель железной дороги, настоящий энтузиаст. На памятной медали, которую выпустили вскоре после первого рейса, о нём говорилось так: «…родом чех, единоплеменный россиянам».

Герстнер писал, отвечая многочисленным скептикам: «Мы посмеёмся над остряками, которые не верят, что два параллельных пути могут преобразить равнины, долы и горы. Мы победим пространство и время!» Узнаёте образ? «Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли», – пели в ХХ веке советские весёлые ребята. Они тоже яростно и страстно верили в прогресс, в то, что техника преобразит мир. И поэт-коммунист Василий Лебедев-Кумач в этом сходился со «старорежимным» инженером Герстнером. Думаю, сегодня не все согласятся с таким максимализмом, но, если оглядеться по сторонам без гнева и пристрастия, станет понятно: и Герстнер, и его единомышленники из ХХ века не ошибались.

Свою летящую песню Глинка посвятил Николаю Немировичу-Данченко, родственнику Кукольника, которого друзья называли рыцарем Коко. Все творческие идеи соавторов обсуждались в доме Кукольников, на собраниях так называемой братии.

Нет, Кукольник не был гением. Скорее – играл в гениальность. Но о его одарённости можно судить и по одной этой песне. «И быстрее, шибче воли // Поезд мчится в чистом поле» – это мощные, спаянные, выразительные стихи. Ни одного слова в этом сплаве нельзя поменять. Но это одна из редких удач поэта, непереваренной высокопарной риторики у него куда больше.

И всё-таки научное, комментированное переиздание Кукольника необходимо. Если никто в наше время этим не занимается – жаль. Из истории его – любимого соавтора великого Глинки – вычеркнуть не получится. Хотя бы потому, что «Попутная песня» (как и «Жаворонок», и «Сомнение») и в наше время звучит каждый день. Это – музыкальный образ российских железных дорог, рождающий множество воспоминаний в душе каждого слушателя. Это наш железнодорожный гимн, гимн прогрессу и скорости. Пускай уж он звучит почаще.

Репродукция картины Петра Каратыгина «К.П. Брюллов, Н.В. Кукольник и М.И. Глинка» (из собрания музея музыкальной культуры им. Глинки в Москве)