Летом 1942-го новосибирский научно-исследовательский институт «Сибтранспроект» принял решение организовать экспедицию по изысканию маршрута железнодорожной трассы, которая соединила бы Абакан и Тайшет. Шёл второй год войны – напряжённый, принёсший Советскому Союзу и Красной армии немало потерь и горьких уроков. «Всё для фронта, всё для Победы» – эти слова тогда определяли почти всю жизнь огромной страны, которая «встала на смертный бой». Уже тогда стало понятно: чтобы восполнить сырьё для военного производства, необходимо соединить богатую стратегическими ископаемыми Восточную Сибирь с Кузбассом. Для этого требовалось строительство рельсовой магистрали через Саянский хребет.

Автором идеи этой экспедиции стал Александр Михайлович Кошурников, потомственный железнодорожник, изыскатель «Сибтранспроекта». Его отец, Михаил Николаевич, тоже был изыскателем – работал в Сибири, на Алтае. Маленький Саша родился в изыскательской палатке – и это не поэтический образ, в то время его отец разведывал маршрут новой железной дороги в Астраханской области. Потом Кошурниковы переехали в Сибирь. Александр окончил инженерно-строительный факультет Томского технологического института, стал инженером, изыскателем. Мечтал прокладывать маршруты новых железных дорог там, где это считалось почти невозможным. Иной жизни для себя не представлял. Больше всего на свете любил три стихии – железную дорогу, сибирскую природу и живопись. Работал на строительстве Южно-Кузбасской магистрали. В начале войны Кошурников прославился изысканиями на линии Кулунда – Барнаул. Маршруты, которые он тогда предложил, сэкономили государству приличную сумму. И вот в 1942-м новосибирский НИИ одобрил его новый проект… Нижнеудинское направление инженер-изыскатель считал наиболее перспективным. Ведь это был самый короткий маршрут, две трети условного варианта которого проходили по долине реки Казыр.

В военное время снарядить экспедицию было непросто. На первый взгляд Саяны – глубокий тыл. Однако и он был связан с фронтом, тем более что неподалёку шли боевые действия (правда, без участия красноармейцев) – японские милитаристы сражались в Китае. Из-за близости боевых действий Кошурникову и его товарищам запретили пользоваться рацией. Долго собирали экипировку и скудный продовольственный запас. Кошурников говорил: «Главное, что не могу поехать без сапог, на остальное наплевать».

Предстояло пройти 250 км по практически нехоженым местам, без хороших карт, наметить будущую трассу и найти проход в 700-километровом горном хребте, расположенном поперёк будущей Южно-Сибирской магистрали. С Кошурниковым в дальнюю дорогу отправились два молодых соратника – Алексей Журавлёв и Константин Стофато. И проводник с оленями, который сопровождал их несколько дней, а потом вернулся в обитаемые места. Они вышли из села Верхняя Гутара 5 октября, вышли в долину реки Казыр. Шли весело, казалось, сил хватит на любое испытание.

Но зима в тот год пришла в Саяны необычайно рано. Ударили холода. Продвигаться вперёд стало труднее. Экспедиция не сумела вовремя добраться до деревушки, где они должны были пополнить свои запасы. Для этого нужно было преодолеть больше 200 тяжелейших километров. Друзья вели записи, верили, что дорогу в этих краях построить дело вполне возможное. И, несмотря на трудности пути, каждый день в этом убеждались.

Чтобы быстрее добраться до людей, изыскатели начали сплавляться на плотах. Натыкались на камни и непроходимые пороги, приходилось останавливаться, строить новые плоты. И всё под мокрым снегом. В начале ноября Кошурников остался один: в водах Казыра погибли Журавлёв и Стофато. Начинался ледостав. Промокший, без припасов, изыскатель продолжал путь.

Через месяц-другой стало ясно: экспедиция пропала. Не вернулась в Верхнюю Гутару, не пробилась к другим сёлам. Их пытались найти. Из Москвы приехал и Михаил Николаевич Кошурников – искать сына, подключились пограничники. Увы, ни одна из нескольких спасательных экспедиций не нашла следов пропавших изыскателей. Только через год рыбак Иннокентий Степанов нашёл останки Александра Кошурникова и его дневник.

31 октября тот писал: «Продовольствие кончилось… Осталось до жилья всего 52 километра, а настолько они непреодолимы, что не исключена возможность, что совсем не выйдем…» А на следующих страницах перед друзьями и близкими выдающегося изыскателя открылись обстоятельства его гибели: «3 ноября. Вторник. Пишу, вероятно, последний раз. Замерзаю. Вчера 2/XI произошла катастрофа. Погибли Костя и Алёша. Плот задёрнуло под лёд, и Костя сразу ушёл вместе с плотом. Алёша выскочил на лёд и полз метров 25 по льду с водой. К берегу пробиться помог я ему, но на берег вытащить не мог, так он и закоченел наполовину в воде. Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, сегодня замёрзну»…

Несмотря ни на что, Кошурников до последней минуты вносил в дневник записи, пометки о местности, которые должны были помочь тем, кто продолжит его дело изысканий для будущей железной дороги в этом суровом краю. Нового удара морозов измождённый инженер не пережил. Ему было 37 лет. Такой ценой прокладывался маршрут дороги, которую и четверть века спустя будут называть трассой смелых.

Вскоре после окончания войны ученик Александра Кошурникова, Евгений Алексеев, продолжил изыскания погибшего наставника. Все понимали: трасса в краю, столь богатом на полезные ископаемые, необходима стране.

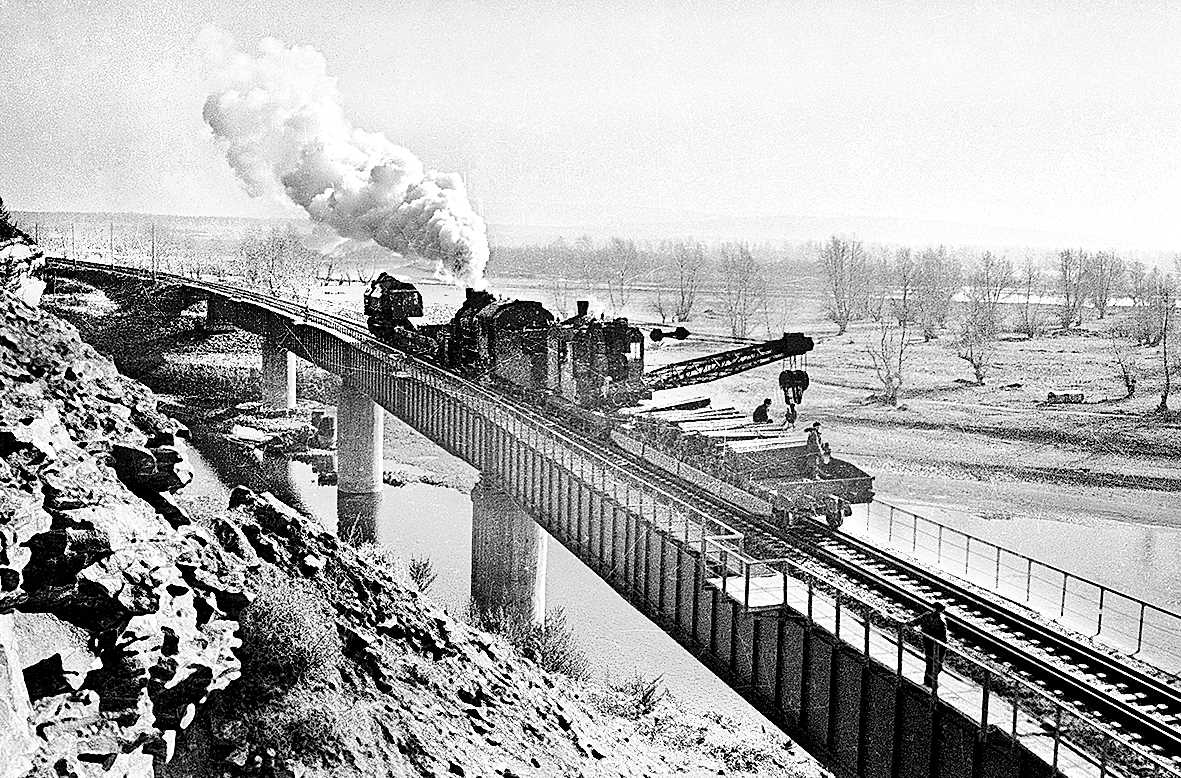

Именем Александра Кошурникова названы улицы в Абакане, Новосибирске, Томске, Белом Яре и, конечно, станция на линии Абакан – Тайшет. Эту трассу построили только в середине 1960-х. Об ударной комсомольской стройке писали стихи и сочиняли песни. А Кошурников отдал жизнь, чтобы эта магистраль стала реальностью. «Слава покорителям Саян!» – с такими транспарантами встречали первый поезд, который прошёл по этой дороге 12 апреля 1966 года. В этот день вышел указ, запоздавший на много лет, возвестивший о награждении Александра Кошурникова орденом Ленина, а Алексея Журавлёва и Константина Стофато – орденами Трудового Красного Знамени. Посмертно.

Их имена не забыты. На берегу реки Казыр, возле могилы Кошурникова на тихой заимке, стоит памятник участникам экспедиции – серебристые рельсы, устремлённые в небо. Там есть капсула, в которой хранятся записки тех, кто посетил его захоронение. Среди них – железнодорожники, геологи… Общий тон выражает одна из них: «Преклоняемся перед человеком, чья жизнь – подвиг». Есть и такое признание: «В память о товарищах, отдавших жизнь делу изысканий железных дорог, мы прошли их последним маршрутом. В походе я стремился понять всю трудность и героизм трёх простых советских людей. Склоняю голову перед их трудом и выдержкой до конца».