Виктор Куллэ

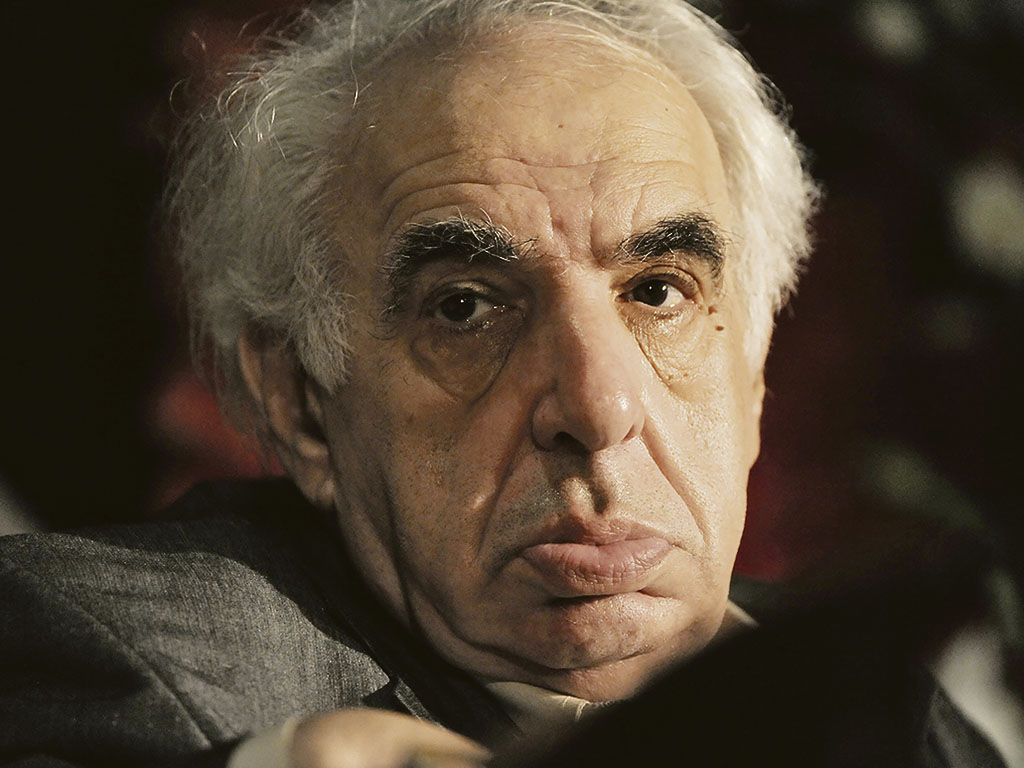

У Венедикта Ерофеева есть наблюдение, которое можно поставить эпиграфом к девяностолетнему юбилею поэта, которого я имею честь поздравлять на этих страницах: «Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян». Наверное, без помянутых грусти и растерянности Евгений Борисович Рейн (на фото) не сумел бы обрести уникального, мгновенно опознаваемого голоса в отечественной поэзии. В конечном счёте именно к нему были обращены слова Анны Ахматовой: «Поэту в России нужно жить долго». По счастью, благодарному ученику суждено было оправдать наказ Учителя.

Восемнадцати лет от роду – по нынешним меркам в достаточно нежном возрасте – Рейн ворвался в литературу с поэмой об Артюре Рембо. Популярность его в Питере 50–60-х была феноменальной. Уже весной 1960-го Ахматова, по свидетельству Виктора Кривулина, упоминает Рейна среди «поэтов молодого поколения, не уступающих высокой пробе Серебряного века». Но то – полуподпольная Анна Андреевна. Классики советской литературы – Борис Слуцкий, Леонид Мартынов – также ценят его весьма высоко, а со звёздами поколения шестидесятников (Ахмадулиной, Евтушенко, Окуджавой) Рейн попросту дружит. Тем не менее первая отечественная книга, «Имена мостов», выходит лишь три с лишним десятилетия спустя – на излёте советской власти, в 1984-м. Дело в том, что Рейн рано сделал выбор в пользу неподцензурной литературы: отдал стихи в «самиздатский» альманах Александра Гинзбурга «Синтаксис», печатался в эмигрантских изданиях, в 1979-м стал участником «Метрóполя». Да и дружба с Бродским на отношении к нему официальных писательских структур, разумеется, сказывалась.

Знаменитое высказывание Бродского, неоднократно именовавшего Рейна своим «единственным учителем», похоже, сыграло в судьбе Евгения Борисовича злую шутку: на него обрушивались чиновничьи кары, предназначенные раздражающему, но уже недоступному ученику. А когда слава Бродского взлетела на недосягаемую высоту, литкритика отвела Рейну почтенную, но анахроничную роль эдакого Жуковского при Пушкине. Надо сказать, что единственным из прежнего «волшебного хора», кто прореагировал на феерический взлёт младшего товарища без зависти, с истинным благородством, был Евгений Борисович. Полагаю, причина кроется не только в рыцарском отношении Рейна к поэзии, но и в простых законах любви.

Касательно пресловутого «учительства»: Евгений Борисович, когда об этом заходит речь, отмахивается, поясняя, что, будучи на несколько лет старше, просто рекомендовал начинающему стихотворцу к прочтению некоторые книги (что в условиях советского информационного голода немаловажно) и дал пару практических советов. Бродский же в интервью Наталье Горбаневской вспоминал: «Я у него многому научился. Один урок он мне преподал просто в разговоре. Он сказал: «Иосиф, <...> в стихотворении должно быть больше существительных, чем прилагательных, даже чем глаголов. Стихотворение должно быть написано так, что если ты на него положишь некую волшебную скатерть, которая убирает прилагательные и глаголы, а потом поднимешь её, бумага всё-таки будет ещё черна, там останутся существительные: стол, стул, лошадь, собака, обои, кушетка…» Это, может быть, единственный или главный урок по части стихосложения, который я в своей жизни услышал».

Не откажу себе в удовольствии процитировать общего друга, одного из самых тонких и благодарных читателей Рейна, блистательного поэта Льва Лосева: «Будущий нобелевский лауреат и его современники, честолюбивые молодые поэты и писатели Ленинграда в 1950–60-х годах, находились под колоссальным влиянием яркой личности Евгения Рейна, которого в то время воспринимали как некую инкарнацию архетипа романтического авангардного поэта на сером фоне официальной советской культуры. <…> молодой Рейн читает <…> громовым голосом, с полной отдачей и поражает слушателей как своим экспрессивным поведением на выступлениях, так и необычной поэтикой и темами. Пожалуй, именно у молодого Рейна, в его творчестве и манере была одна черта, которой обычно недостаёт юным бунтарям искусства: «страх влияния». Биографы часто отмечают, что в молодости Рейн был участником «волшебного хора» – так Анна Ахматова называла группу молодых поэтов (Бродский, Рейн, Бобышев и Найман), с которыми она сблизилась в последние годы жизни. <…> В 1970-е годы «двух столиц неприкаянный житель» стал заметной фигурой в богемных кругах Ленинграда и Москвы, что называется, «душой общества», светской достопримечательностью, всеобщим другом и изумительным рассказчиком, а не устроителем литературных скандалов, как прежде».

В зацитированном до дыр эссе о поэзии Евгения Борисовича Бродский восхищался богатством и разнообразием того «сора», из коего, по слову Ахматовой, растут эти стихи. Восхищался и тем, что автор «к сору своей жизни относится с той замечательной смесью отвращения и благоговения, которая выдаёт в нём не столько даже реалиста или натуралиста, сколько именно метафизика». Сам Рейн неоднократно подчёркивал своё стремление к прозаизации стиха, вычленял её как один из наиболее важных и плодотворных векторов развития современной поэзии. Едва ли не общим местом рассуждений о Рейне является упоминание детальности и конкретности созданного им поэтического мира – зримости, вещности, тактильности, живописности etc. Вышеизложенное, похоже, затемняет метафизическую составляющую его стихов, на которую в первую очередь обращал внимание Бродский. Рейн продолжает оставаться одним из самых непрочитанных и недооценённых поэтов современности. Когда заходит речь о предпринятой им прозаизации стиха, внимание обращают на уникальные просодические находки, на метрические эксперименты, на приглушённую, неочевидную (но неимоверно убедительную) рифмовку. То есть попросту на вещи формальные.

Всяк стихотворец обречён на поиски адекватного адресата. Мандельштам грезил о провиденциальном собеседнике. Для неоклассика Бродского разговор с великими ушедшими более важен, нежели с живыми. Рейн тоже говорит с ушедшими, число которых с годами становится всё больше, но он каким-то непостижимым образом исхитряется даровать явившимся для дружеской беседы теням плоть и кровь, сделать их отсутствие – хотя бы на время разговора – не непоправимым. В его стихах наперекор стоической уверенности, что все рано или поздно встретятся за роковой чертой, живёт детская вера, что переезд через Лету не означает билета в один конец.

Для Рейна вещи и люди бесконечны. Они, даже ушедшие без возврата, продолжают существовать в каком-то ином временнóм измерении. Если у Бродского время, неизменно чреватое смертью, побеждается памятью и поэзией, то для Рейна поэзия является продолжением времени (то есть жизни) иными средствами. «Трагический элегизм» Рейна (определение Бродского) не в сосредоточенности на конечности жизни, любви, человеческих связей, а в игнорировании этой конечности.

Позволю себе личное воспоминание. В 80-х, будучи студиозусом Литинститута, я получил от Евгения Борисовича самый, наверное, главный в своей жизни литературный совет: «Поэзия – дело одинокое, волчье». Удивительным образом Рейн, в советские годы «абсолютный рекордист» по непечатанию, не стремится сводить счёты со временем и страной: «Проклинать своё время? Но это последняя глупость». Подобно довлатовскому персонажу, он взирает на абсурд жизни с печальной, но понимающей и приемлющей улыбкой: «Вот ведь каким может быть человек!» У Рейна вообще неимоверно много общего с обаятельным и непутёвым alter ego Довлатова – пьяницей, аристократом духа, подтрунивающим над собой неудачником. Неслучайно ряд сюжетов довлатовской прозы позаимствован из рейновских изустных баек. Как и у Довлатова, в особой радужной атмосфере, присущей его говорению – и в стихах, и в прозе, самый унылый и безжалостный абсурд становится ещё более абсурдным. И оттого – менее страшным; по крайней мере не непереносимым:

…и затихает шум несносный

незабываемых обид.

Перефразируя Волошина, можно скаламбурить, что высшим достижением поэзии Евгения Рейна является сам Евгений Рейн – такой, каким он десятилетиями раскрывается перед нами в стихах и прозе. Как сам он подытожил в ноябре 2003 года в речи на вручении Пушкинской премии: «Вот эта реанимация уже умудрённой души, её способность снова и снова отзываться поэтически на дары жизни, оставаться неизменной после всех уроков бытия и достижений умствования – это и есть для меня важнейший пушкинский завет и наставление в собственном сочинительстве <…> Уроки существования, ошибки, грехи, потери были жестоки, утраты – необратимы и непоправимы. И только поэзия в пушкинском её понимании может дать и поэту, и читателю пусть позднее, но благодатное примирение, чувство отпущенного прегрешения…»

Sapienti sat!

Поздравляем Евгения Борисовича Рейна с 90-летием! Желаем крепкого здоровья, новых строк и благодарных читателей!