Юлия Скрылёва

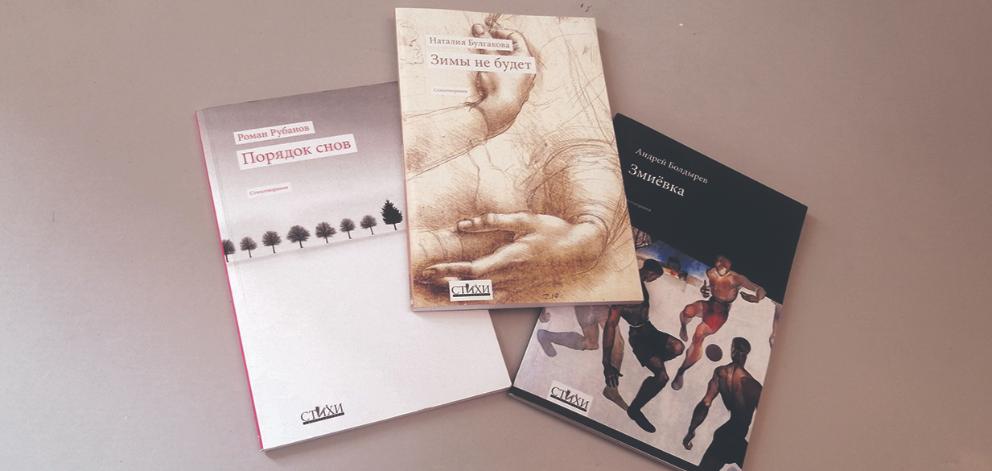

У каждого из авторов этих трёх книг, вышедших в издательстве «СтиХИ», своя стилистика, своё мироощущение, свой собственный голос. Однако сборники объединены прежде всего тем, что все три поэта (Роман Рубанов, Наталия Булгакова и Андрей Болдырев) стремятся осмыслить и отрефлексировать важнейшую и сложнейшую для человека тему хрупкости жизни, недолговечности земного пути и перехода в мир иной.

Небо спускается с берега

Роман Рубанов. Порядок снов: книга стихотворений. – М.: Дизайн-бюро «Револьверарт»; СТиХИ, 2025. – 64 с.: ил. – (Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт». Кн. 17: Основа).

Сборник Романа Рубанова полон образов, связанных с небом и землёй («Пока Богоматерь по небу идёт, / И светел её омофор, / И свет его льётся спасительный до / Земли, до лиловых озёр, / До синих лесов, до сиреневых рек…»; «Счастья касаясь неверного, / как на библейских рисунках, / в реку спускается с берега / небо в сиреневых сумерках»), причём два этих мира в его поэтике не просто соседствуют, а сосуществуют. Автор не чертит между ними строгих границ, и до неба, по Рубанову, можно «достать рукой»: «Поднимут человека на лесах. / Теперь ему держать руками небо» («Роспись»). Небо гораздо ближе к земле, чем можно себе представить, – убеждает нас поэт, «отражая» небесный свод в водоёмах, «роняя» в них звёзды, закаты и облака, «проливая» на пол луну. А вот, например, такие строки: «Небо, в одно собрав / всё своё далеко, бьётся о дно ведра / утренним молоком».

Образ воды, реки не менее важен для поэта, чем образы неба и земли:

Давай прикинем, сколько здесь осин.

В России

мелкий дождик моросит.

И с изумленьем смотрят караси,

Как к лодке по воде идёт Мессия.

В следующем примере мы видим ещё один образ – ночи. Роман Рубанов тонко и поэтично показывает смену времени суток: «Ночь сядет в лодку. Скрипнут вёсла. / День медленно пойдёт на дно, / И все известные мне звёзды / Уставятся в твоё окно».

В другом стихотворении ночь у Рубанова – «беременная лошадь», которая «переходит через площадь, / через город, через завтра, / снами разными пузата, / смотрит в тёмное окно – / от неё в окне темно». Таким образом, автор «сталкивает» в своём поэтическом пространстве не только небо и землю, воду и твердь, ночь и день, но и явь и сон. Причём сны прекрасно вписываются в реальность, становятся её частью: «Сумерки. Ты в зимнем пальто / мост переходишь, как сон…» Наконец, переход от земной жизни в мир вечный для Романа Рубанова не что иное, как встреча тела с землёй: «Разлучается яблоко с яблоней, / и встречается тело с землёй – / жизнь. Она возвращается…» Финальные строки этого стихотворения – своего рода гимн земной жизни и утверждение её торжества: «Когда руки омоет дождём – / разомкнём их и тихо, как яблоки, / к говорящей земле припадём».

Тают снежные львы

Наталия Булгакова. Зимы не будет: книга стихотворений. – М.: Дизайн-бюро «Револьверарт»; СТиХИ, 2025. – 84 с.: ил. – (Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт». Кн. 14: Основа).

«На астрах снег – а розы всё цветут», «Там и тут разбросаны островки снега, / Словно лоскуты уже ненужной материи», «Я былинку трону – и сияющий / Снег стряхну рукой» – образ снега является одним из важнейших образов в поэтике Наталии Булгаковой. Снег не просто признак наступления зимы, но и символ очищения, обнуления: «Но падает снег и белеет земля, / И жизнь начинается снова с нуля». Снег для поэта – это и чувство свободы («снег идёт без всяких правил»), и неизбежность гибели всего живого («Я вижу – листья смёрзлись на снегу. / Но красоту спасти их не могу»), и смена состояний природы и человеческой души («То розовой, то голубой, / То чёрною иду дорогой. / А снег уже вали́т густой, / В дождь переходит понемногу»). Самым «снежным» стихотворением в сборнике, наверное, можно назвать «Мелькают даты – без названья…». В нём «зима лютует», ветры свищут, вырвавшись из развязанной котомки: это «зима-старуха» берётся за своё «белое вязанье». Интересно, что если в первой части книги мы довольно часто встречаем образы, связанные со снегом, то во второй он меняет свою структуру («У крыши золотится скат. / Снег стал рассыпчатым и ломким», «Тают снежные львы – лежат / Жалкие с ниточными хвостами. / Сфинкс на набережной – вот-вот / Снизойдёт до разговора с нами»), приходит весна, а вместе с ней – и надежда на лучшее:

Может, зимы не будет?

Зря воробьи снуют.

Ты меня не разлюбишь.

А отца не убьют.

Несмотря на то что в стихах Наталии Булгаковой достаточно тепла и света, благодарности дню сегодняшнему («Прошло время цветения сирени. / И время цветения ирисов и жасмина прошло. / Но и сейчас хорошо»), горькие нотки то и дело проступают сквозь строки. Сердце поэта болит о судьбе страны, о её людях, но Булгакова не кричит о своих переживаниях, а проживает их ежедневно, ежеминутно, с присущей ей глубиной и мудростью: «Мать-мачеха в платочке белом / Дней равновесья не нарушит. / И ветеран Большой Победы / Отвоевал кусочек суши. <…> Над ним уже склонилось небо. / Укрыло плотно синевою. / Десятки, сунутые кем-то, / Ничьей не тронуты рукою»; «На спортивной площадке / Дяди играют в мяч. / В дальний угол уходят / После сильных подач. / Дети тоже играют. / Им ещё мало лет. / Они ничего не знают / Про тишину побед». Автору удаётся почти невозможное – передать с помощью слова тишину, иногда – пугающую, зловещую, но столь необходимую каждому из нас, чтобы услышать самих себя и друг друга: «громче говори – тебя не слышу. / спят собаки – бесшумно дышат. / я тоже задерживаю дыханье. / и округа не оглашается лаем».

От детского сада до морга

Андрей Болдырев. Змиёвка: книга стихотворений. – М.: Дизайн-бюро «Револьверарт»; СТиХИ, 2025. – 88 с.: ил. – (Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт». Кн. 33: Срез).

Читая поэтический сборник Андрея Болдырева, словно проходишь вместе с ним путь от рождения и до смерти, от «локального ада» до рая (не факт, что существующего). Пространство, созданное поэтом, часто построено на контрастах, белое он называет белым, чёрное – чёрным. Край родной у него «ломоть отрезанный, / Ставший горла поперёк», над головой – «сырой фонарь», путь домой лежит «вдоль облупившихся фасадов», старый дом на юру стоит «как бельмо у города на глазу», а сам лирический герой – «мальчик-с-пальчик с пустым ведром», что глядел в глаза смерти. Взгляд поэта на мир сложно назвать оптимистичным, все ориентиры будто размыты, опоры – сломаны, даже память почти утрачена («фотоальбома семейного нет – / от переездов совсем истрепался, мама все фото сложила в пакет»), а «поэт» не дар божий, а страшный диагноз. Остаётся только ценить каждое мгновение жизни: «И так, в одну уставившийся точку, / иду. А моря нет, как не бывало. / Жена рукой поддерживает дочку: / чтоб не упала. / И всё земное меркнет на их фоне. / И, закусив губу, чтоб не заплакать, / я нажимаю кнопку на смартфоне: / вот кадр на память». Всё земное для поэта хрупко и недолговечно, тем больнее неизбежное расставание с дольним миром: «Речь, словно бабочка цветная», «жизнь веточкой в руках сломается / сгорит и превратится в прах / и дым всё выше поднимается / и мы от дыма все в слезах / идём сквозь сад из рая нашего / в пути не разнимая рук / куда любимая не спрашивай / не оборачивайся вдруг».

Резкое, реалистичное и даже, пожалуй, временами циничное восприятие действительности поэт ещё более усиливает, используя игру слов («Март всыпал нам по первое число…») или прибегая к соединению возвышенного и обыденного («Будет светлей и чище, / снег не попадёт башка, / покуда живут на крыше / ангелы ЖКХ»).

Андрей Болдырев создаёт очень колоритный образ посёлка Змиёвка, где «царствуют Любовь, / Надежда, Вера. / Комар не у народа кровь / Пьёт, а у мэра», где «с конечной летит остановки / полночный дежурный троллейбус»:

Сегодня от детского сада

до морга катал он по кругу

Подвыпившего Александра –

непризнанного драматурга.

Вообще, Болдыреву удаются образы, связанные с перемещением, движением, дорогой (финальная точка, вероятно, вечный покой): «Ехал я в электричке домой. Вечерело / За окном проступала декабрьская муть», «И что до сердца Вам, где бонусом – / любви большой воспоминания? / Вот скорый зашипел и тронулся / в ночь не до скорого свидания». В противовес этому – завершение жизни как уже свершившегося факта, рождение – из настоящего – прошлого, конечная остановка, своего рода тупик, конец пути, точка невозврата: «Троллейбусов списанных стая – / прекрасное чудо природы – / пьют воду речную, склоняя / троллейбусьи грустные морды». Выхода из этого тупика, скорее всего, не найдётся. Тем дороже каждая прожитая минута. Настолько, что собственное дыхание ощущается как украденное у других, тех, для кого жизнь имеет особую ценность и цену. «Мне стыдно оттого, что я дышу, / и оттого я твёрдо верю в чудо: / Спаситель мой, не за себя прошу, / спустись к ним в ад и выведи оттуда <…> Когда пройдёт кровавая страда / и назовут всех павших поимённо, / дай мужества не чувствовать стыда – / встать рядом с теми под Твои знамёна, / чьи лица нанесут на образа, / в единый хор сомкнув разноголосие / рабов твоих, Господь, погибших за / мечту, что будет, будет Новороссия».