Строительство железных магистралей начиналось в России как государственное, царское, казённое дело. Но очень скоро стало понятно, что без частного капитала интенсивное развитие путей сообщения в России невозможно.

Ситуация осложнялась тем, что купечество старой закваски с недоверием относилось к трудоёмким и дорогим проектам, да и к современной технике многие финансовые тузы относились скептически. Слишком уж они привыкли к лихим тройкам.

В железнодорожную тему олигархи XIX столетия впервые впряглись, когда инженеры обосновали идею строительства северной дороги – из Москвы на Верхнюю Волгу. В 1857 году в Петербурге было создано Главное общество российских железных дорог, заключившее с правительством договор на строительство железнодорожной сети. В него вошли крупные российские и иностранные предприниматели. Для первой «образцово-показательной паровозной железной дороги», построенной силами исключительно русских рабочих и инженеров и на деньги исключительно русских купцов, было выбрано направление Москва – Ярославль, его участок на Троице-Сергиеву лавру в 66 верст. Дорога из Москвы в Троицу – особенно в дни православных праздников – была многолюдной и востребованной. О необходимости строительства такой рельсовой магистрали говорили ещё во времена Николая I, когда обсуждался проект самой первой русской чугунки. Тогда промышленникам приходилось, обивая пороги высоких кабинетов, получать разрешения на строительство каждой ветки. Это отнимало не меньше энергии, чем сами работы.

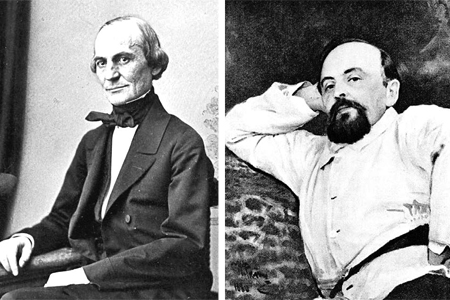

Главное общество не просило у государства никаких гарантий и никакой помощи – только разрешения. Одним из столпов этого предприятия являлся купец Иван Фёдорович Мамонтов. Потомок старообрядцев, он разбогател на винной торговле, из третьей гильдии шагнул в первую. И одним из первых в русском купечестве осознал: строительство железных дорог – правильный шаг в будущее. В конце концов он просто влюбился в железные дороги, в паровозы, познав специфику этого замечательного дела.

Мамонтов вложил в дорогу к лавре колоссальную сумму – около полумиллиона полновесных рублей. Однако проект окупился даже быстрее, чем он предполагал: только за первый год железной дорогой воспользовались 400 тысяч пассажиров, в том числе император Александр II. Это окупило все расходы, пошла чистая прибыль. А Мамонтов и его единомышленники уже не только мечтали о развитии успеха, но и потянули дорогу в купеческий Ярославль, мобилизовав десятки тысяч рабочих.

Увы, Иван Фёдорович не дожил до первого поезда на новой трассе, однако дело передал сыну Савве Ивановичу, знаменитому меценату и промышленнику. По образованию тот был юристом, по призванию – артистом и режиссёром оперного театра, но немалую роль в его жизни играла и железная дорога, в строительстве которой он ориентировался профессионально. Именно Савва Мамонтов прокатился в первом поезде из Москвы в Ярославль. И, подобно отцу (с которым по многим вопросам расходился), не собирался останавливаться на достигнутом. Он грезил о железной дороге, которая свяжет Россию с Северным Ледовитым океаном, всерьёз рассматривал проекты строительства дороги в Вологду и Архангельск. Но сначала он проложил рельсы до Костромы и Кинешмы. В его руках окрепла самая настоящая железнодорожная империя. Ею следовало управлять с расчётом, подчас дерзким.

В 1875 году Савва Мамонтов победил в конкурсе на строительство Донецкой каменноугольной железной дороги. Вскоре появилось общество акционеров «Донецкая дорога», в котором знаменитый купец-меценат играл ключевую роль. Общая протяжённость линий новой магистрали составила больше 500 километров, дорога стала самой разветвлённой на то время железнодорожной сетью в мире. Также по инициативе Мамонтова началась долгая реконструкция Ярославского вокзала – исходя из предпочтений мецената, выше всего на свете ставившего гармонию, красоту, изысканное искусство. Вот уж где вполне сказались его вкусы и пристрастия. Проект здания в стиле модерн создал знаменитый зодчий Фёдор Шехтель. Константин Коровин, старый друг Мамонтова, написал очаровательные пейзажи для главного вестибюля. В наше время Ярославский вокзал – архитектурная классика, он на все времена уникальный, один из красивейших в России.

Главным же успехом Саввы Великолепного (так называли его и друзья, и завистники) должен был стать железнодорожный прорыв на Север. Он мечтал об этом. Даже – впервые в истории – готов был втрое больше платить рабочим и инженерам, которые готовы трудиться в тяжелейших погодных условиях. К сожалению, Мамонтов не успел продвинуться так далеко, как мечталось. Но он и без того сделал немало: стал первооткрывателем железных дорог в Арктике, на Кольском полуострове, строил, не считаясь с суровым климатом и природными препятствиями.

Хотя северный проект, требовавший больших и оперативных вложений, в итоге принёс Мамонтову финансовый крах. Савва Иванович хотел строить, строить… Дорогу из Петербурга в Вятку, из Архангельска далее на Север. При этом он не оставлял работу и на заводах, и в оперном театре. Денег на новые проекты катастрофически не хватало. Вдобавок меценат отчасти стал жертвой интриг в правительстве. Возможно, его отец – более осторожный предприниматель – сумел бы избежать кризиса. А тут. Пришлось продать акции Ярославской дороги Международному банку. Потом Мамонтов нарушил законы того времени, перебрасывая финансы из одного своего предприятия в другое, чтобы пополнить бюджет на самом важном направлении. За это пришлось отвечать.

Купец оказался в тюрьме, а затем – на скамье подсудимых. Уголовным преступником его не признали, но империя Мамонтовых рухнула. Бывший миллионер тихо доживал, время от времени выступая в печати с обоснованиями своих дерзких проектов. Но будущим поколениям остались его железные дороги. А когда началась Первая мировая война, многие поняли: самые смелые из реализованных замыслов Саввы Мамонтова (к тому времени уже ушедшего из жизни) наиболее эффективно работают на победу, на армию. И Север стал ближе к России, и Донбасс превратился в ключевой индустриальный район, шахты и заводы которого без проложенных рельсов работали бы неэффективно. А значит, не зря этот эксцентричный человек, во многом принадлежавший миру искусства, занимался железными дорогами.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»