Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Фамилия Рерберг в истории России известна достаточно. Хотя о появлении самого первого Рерберга сведения довольно скупы и сообщают о том, что скандинавский кораблестроитель Рерберг был приглашён к нам при Петре I и жил в Ревеле. Его потомок – Иван Иванович Рерберг прославится на стыке XIX и XX столетий как один из крупнейших строителей Москвы. Но мы сегодня хотели бы вспомнить отца этого знаменитого зодчего – Ивана Фёдоровича Рерберга. Выдающегося железнодорожника.

Цепкость ума и умение быстро оценивать любую непростую ситуацию он продемонстрировал, ещё будучи питомцем Корпуса инженеров путей сообщения. Совсем молодым Иван Фёдорович участвовал в строительстве Варшавской железной дороги и проявил себя как один из самых компетентных инженеров. Проектировал мосты, возглавлял техническую контору в Гатчине. В 1862 году, когда к запуску готовили Московско-Нижегородскую железную дорогу, его пригласили на эту новостройку для консультаций. Первым директором (управляющим) той магистрали был Иван Кёниг. Они сработались (кстати, вместе с Кёнигом они взаимодействовали потом и при строительстве Бородинского моста в Москве). Вскоре Рерберг стал главным инженером Нижегородской дороги, а в 1868-м Рерберг сменил Кёнига в директорском кабинете.

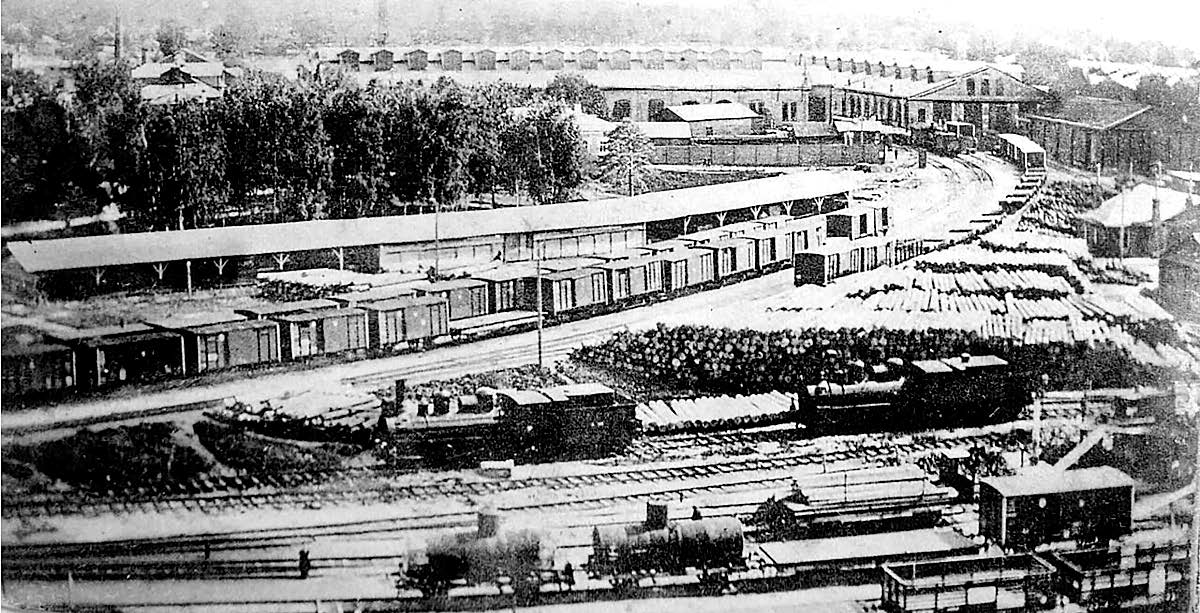

Четверть века Рерберг управлял Нижегородской железной дорогой и превратил её в образцово функционирующее хозяйство. Во-первых, её постоянно модернизировали, она стала двухпутной. Во-вторых, Ивану Фёдоровичу удавалось заинтересовать проектами, связанными с магистралью, крупных дельцов – таких, например, как купец первой гильдии, хлебопромышленник Николай Бугров. С помощью Бугрова была построена станция Сейма – с подъездными путями к мельницам, амбарам и окской пристани, принимавшей баржи с хлебом. Как следствие, получилась эффективная транспортная система, помогавшая экономике края. Всего же за 25 лет директорства Рерберга на Нижегородской дороге построили больше десятка новых станций, благоустроенных, с налаженными ремонтными мастерскими. Менялись и уже существовавшие станции: руководство дороги заботилось о хозяйственной жизни. Например, Дрезна стала важнейшим центром снабжения Дулёвского фарфорового завода, к которому провели вспомогательный железнодорожный путь. Наконец, именно в рерберговские времена – в конце 1885 года – провели железнодорожную ветку до крупнейшего подмосковного города Богородска (ныне – Ногинск).

Изначально богородские купцы опасались строительства железной дороги. Боялись, что для нужд трассы вырубят все окрестные леса и нечем будет отапливать фабрики. Но время показало, что железная дорога даёт промышленности сильнейшее преимущество перед конкурентами – и купцы помогли Рербергу и его коллегам построить новый железнодорожный маршрут. Старообрядческий край, отдалённый от Белокаменной примерно на сотню верст, был средоточием текстильной промышленности. На ветке открыли две станции – Богородск и Захарово. Последняя получила название (кстати, оно никогда не менялось!) в честь Захара Ивановича Морозова, основателя Богородско-Глуховской мануфактуры. Пять раз в день по этой ветке поезд ходил в Москву и обратно.

Среди инноваций, которые внедрил Рерберг, – защита трассы от снежных заносов с помощью лесонасаждений. В основном высаживали сосны. «Вдоль всей Нижегородской дороги посажены сосенки, тщательно подстригаемые. Почти везде они хорошо принялись, составляя надёжный оплот от заносов. Там, где их нет или ещё очень мелки, расставляется зимою лапотник – плетёнка из тонких жердей. Хорошо, если б этому примеру последовали и южные наши железные дороги, то и дело заваливаемые снегом. Разрастаться в высоту соснам не дают, подрезая побеги. Зато они идут в стороны, образуя, таким порядком, почти непроницаемую загородку», – однажды написал в своём очерке проехавший по дороге Василий Немирович-Данченко.

В 1877 году по инициативе Рерберга под Нижним Новгородом, в Кунавине, был открыт первый в России завод по пропитке шпал. Тогда активизировалось строительство железных дорог, а качественного материала не хватало. Пропитка же позволяла в два раза продлить срок службы шпал. Кроме того, Рерберг предложил водить поезда на торфе, активно внедрял это экономичное новшество.

Работал Иван Фёдорович самозабвенно, забывал о себе. Однако всё равно находил время, чтобы пообщаться с детьми – а их у Рербергов было десять. Квартиру для него оборудовали в здании управления. «В 10 часов утра он поднимался по винтовой лестнице, ведшей из его домашнего кабинета в верхний этаж, в официальный директорский кабинет, где он принимал по делам службы и проводил время до половины пятого дня, с получасовым перерывом на завтрак. Вечером я тоже помню отца, занимающегося делами уже в своём кабинете, – вспоминал об отце сын-художник. – Он был вполне самостоятельным в решении всех вопросов и сам подбирал весь штат служащих…»

Инженер Рерберг сыграл заметную роль в истории Коврова, который справедливо называют городом оружейников. С не меньшим основанием его можно считать и городом железнодорожников. Там он наладил производство первых российских пассажирских вагонов. Массово строили и вагоны товарные. Такие промышленные акценты город преобразили. Вдобавок по настоянию Рерберга там открыли профессиональное училище и построили жилой квартал для железнодорожников и вагоностроителей. Недаром и в наше время неподалёку от ковровского вокзала стоит памятник инженеру, ставшему одним из символов Коврова.

Железнодорожник придерживался передовых взглядов. Ему удалось сократить рабочий день на дороге с 12 до 10 часов, требование это выполнялось неукоснительно. Локомотивы закреплялись за машинистами, которые несли ответственность за их исправность, вводилась специализация рабочих, создавались артели, применялся сдельный расчёт. Паровозным бригадам выплачивали значительные премии за сбережение топлива и смазки. И, конечно, заслуживает всяческого уважения тот факт, что Иван Фёдорович не остался специалистом, пожинающим плоды практической деятельности, но и внёс вклад в теорию развития железнодорожного дела. Его «История эксплуатации Московско-Нижегородской железной дороги за первые 25 лет» – книга уникальная во многих отношениях. Второго столь глубокого и дотошного анализа всех этапов строительства и налаживания железной дороги нет.

Отработав 25 лет на посту руководителя магистрали и установив своеобразный рекорд пребывания в директорском кресле, Рерберг принял решение «уступить дорогу молодым». Он переселился в Москву, стал попечителем Дельвиговского железнодорожного училища и в дальнейшем работал над капитальным исследованием о своей профессии.

Продолжателем отцовского дела стал Иван Иванович Рерберг. Молодым инженером он участвовал в строительстве крупного паровозостроительного и механического завода в Харькове. На Чистопрудном бульваре по его проекту построили капитальный дом для правления Московско-Киевско-Воронежской железной дороги. После этого Рербергу предложили построить крупнейший в Москве железнодорожный вокзал, который изначально назывался Брянским. Мы знаем его как Киевский. Программными произведениями Рерберга после 1917 года стали здание Центрального телеграфа на Тверской – с крутящимся глобусом – и школа красных командиров в Кремле (14-й корпус), тонкая стилизация, гармонично вписавшаяся в заповедное пространство. Он работал и для железных дорог: создал проект нового железнодорожного вокзала в Сочи. Увы, нереализованный. «Инженер Рерберг» – так подписывал он свои проекты. Пояснений не требовалось. Это марка, на которую работали нескольких поколений.