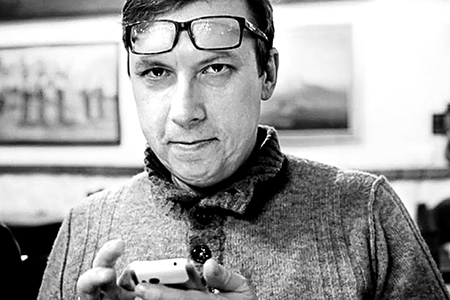

Дать имя целому сегменту современной поэзии – это лучше, чем удостоиться памятника, – считает координатор Григорьевской поэтической премии Игорь Караулов. О том, кто такие «григорьевские поэты» и как они выбираются, он рассказал Ивану Купреянову.

– Григорьевская премия – одна из премий «с закрытым кодом», самовыдвижение «с улицы» невозможно. Это отражает некий коренной принцип оргкомитета? Как сформировался именно такой устав премии?

– Для начала нужно пояснить читателю, что это за премия. Григорьевская поэтическая премия была создана в 2010 году в память о ленинградском, петербургском поэте Геннадии Григорьеве (1950–2007). Её учредителями стали Анатолий Григорьев, сын поэта, и Виктор Топоров, переводчик и критик. А устав был написан лишь в позапрошлом году. Три года назад тогдашний куратор премии Вадим Левенталь произнёс фразу, которая стала в определённых кругах крылатой: «Мы панк-премия, у нас нет устава». После того как в 2018 году он передал мне свои обязанности, я всё-таки написал довольно подробный устав, а в 2019 году выяснилось, что премия может работать по одному и тому же уставу два сезона, не утрачивая своих весёлых свойств. Но принцип, исключающий самономинацию, был заложен ещё Топоровым. В первые годы он сам выдвигал поэтов в лонг-лист. Потом, после его смерти, установилась система номинаторов, во многом позаимствованная у премии «Национальный бестселлер», ещё одного успешного топоровского начинания. В действующем уставе эта система сохранена: координатор премии назначает двенадцать номинаторов, каждый из которых имеет право выдвинуть трёх авторов. Но я бы не назвал эту систему слишком закрытой, поскольку список номинаторов публикуется до того, как они приступят к работе.

– Как же панковское реноме сочетается с жёсткой структурой, можно даже сказать – «властной вертикалью»? Разве дух панка не анархия?

– Думаю, это прежде всего дух независимости, а не анархии. Но для сохранения независимости премии как раз требуется чёткое понимание, что это за премия, откуда и куда она идёт. За последнее время я с ужасом осознал, как легко любое литературное начинание, будь то журнал, фестиваль или премия, свалить в кювет, низвести в ничтожество. Есть люди, которые считают, что «Григорьевка» должна стать конкурсом матерных кричалок. Другие люди хотели бы, чтобы она остепенилась и стала поощрять солидных, проверенных авторов. Нужна воля, чтобы противостоять этим уклонам, ведя срединный курс.

– Сильная воля – свойственный нашему менталитету принцип управления, но ведь вкусы авторитарного руководителя проецируются на проект…

– У меня действительно много полномочий в премии, по крайней мере, на текущем этапе это оправданно, но «авторитарно» я пытаюсь добиться одного – максимального разнообразия. Я пришёл, чтобы реализовать два принципа. Во-первых, «вернуть премию поэтам». За этот лозунг меня много ругали. Несколько лет премия пыталась переложить ответственность за выбор самых достойных поэтов на так называемого простого читателя. В итоге и читатель оказывался не совсем простым, и интерес такого «читателя» к нюансам современной поэзии был довольно ограниченным. Взяв на себя руководство премией, я прежде всего осознал, что авторы, уже участвовавшие в предыдущих премиальных сезонах, уже отмеченные премией ранее, – капитал премии, её сообщество. И кому, как не этим людям, решать, кто должен пополнить ряды сообщества? Поэтому уже два года жюри состоит у нас только из лауреатов и победителей слэма прошлых лет. И они премию не подводят. Вторая моя задача – на деле поставить премию вне политики, включая и литературно-эстетическую политику. Авторы любых взглядов и любых направлений могут участвовать в Григорьевской премии и могут рассчитывать на успех. Мне кажется, мы это доказали. Например, я отбираю номинаторов таким образом, чтобы обеспечить максимальное разнообразие выдвигаемых на премию авторов: по возрасту, месту проживания, поэтике. Живые классики и дебютанты, силлабо-тоники и верлибристы, феминистки и мужские шовинисты, сторонники и противники существующей власти – всем им рада «Григорьевка».

– Да уж, финалисты у вас как на подбор! Жюри было трудно определиться с победителем?

– Если в предыдущем сезоне я понимал: вот этот поэт годится в лауреаты, а тот – вполне достойный финалист, но на лауреата не тянет, то в этом году любого из пятерых можно было объявить победителем и это не вызвало бы массового недоумения. В связи с этим я ожидал горячих споров между членами жюри. А их почему-то не было. Все согласились, что первое место следует отдать Анне Долгарёвой.

– Это чисто литературное предпочтение или всё-таки имеется элемент политики? Подборка Анны аполитична, но литсообщество всё равно маркирует её как «поэта Донбасса»...

– Исключительно литературное. В самом деле жюри рассматривает подборки, а не весь корпус текстов автора. Подсуживать «за Донбасс» в жюри было некому; как я уже говорил, я принципиально не учитываю политических моментов, остальные судьи либо аполитичны, либо (я имею в виду Всеволода Емелина) выражают открытое несочувствие борьбе Донбасса.

– Что ж, оставим политику. Долгарёва – самый молодой ваш лауреат. Как думаете, какое влияние на молодого автора окажет получение серьёзной премии?

– Как я сказал на вручении, премии присуждаются по разным критериям. Одни предпочитают награждать авторов за выслугу лет, другие – отмечать проверенных лауреатов, которые уже всё на свете получили, но пусть ещё получат и эту премию. Но, на мой взгляд, правильная работа премии – это работа разгонного блока, который придаёт автору, уже набравшему приличную скорость, решающий импульс, необходимый для преодоления земного тяготения. Важно найти такого автора, угадать того, кому именно в этот момент нужна такая поддержка. Мне кажется, с Анной Долгарёвой всё так и получилось. Как это изменит её, мне пока сложно сказать, да она и сама вряд ли это знает. Мне кажется, головокружения от успехов, внутреннего расслабона у неё не будет, потому что она, несмотря на свой публичный успех, всегда стремилась к самосовершенствованию.

– Вот становится человек лауреатом – а дальше что? Вы даёте победителям какой-то «постпродакшен»?

– На сегодняшний день наш «постпродакшен» победителям, финалистам – это прежде всего возможность участвовать в дальнейшей работе премии в качестве членов жюри, номинаторов. Это полезно и им самим, и премии.

– Возможно, имеет смысл и что-то большее? У Леонида Костюкова в своё время был семинар «для продвинутых», мне кажется, как раз таких, как Анна Долгарёва. То есть неочевидные вопросы на грани мировоззрения и поэзии там поднимались. Вы не думали о какой-то подобной образовательной инициативе?

– Семинаров, мастер-классов, школ креативного письма, прочих форм литучёбы сейчас очень много. Все люди, которые не могут продать свои тексты, только и делают, что учат других писать тексты, которые будут продаваться. Меня чудом не затянуло в эту мясорубку, и на данный момент – слава Богу! Я вообще противник литучёбы. У нас столько людей пишут стихи, что уже нужны курсы, на которых людей отучали бы писать. Давали бы по голове чем-нибудь тяжёлым, в символическом смысле. Может быть, это моё настроение когда-нибудь изменится, но для меня самого куда естественнее ощущение, что я ничего не знаю и сам ничему не научился, чем поза пастуха народов и наставника молодых.

– Ясно. А как вы видите премию через год? Пять лет? На двадцатилетие? Есть какие-то точки роста?

– Через год я уже очень хорошо вижу премию, уже знаю с точностью до одного человека состав жюри и определил половину номинаторов. Но дальше года я не планирую. Это премия частного лица. Я очень ценю нашего учредителя, Анатолия Григорьева, это удивительный пример умного и благородного предпринимателя, но я не настолько обнаглел, чтобы расписывать его деньги на двадцать или даже на пять лет вперёд. Не говоря уже о том, что планировать на двадцать лет для меня значило бы рассчитывать дожить до 74 лет, что тоже было бы слишком самоуверенно.

– Премия – Григорьевская. Что делаете для увековечения памяти мастера?

– Собственно, премия этому и служит. Выходит ежегодная антология Григорьевской премии. И ещё, мне кажется, очень важно, что имя Геннадия Григорьева стало неким различительным паролем – в результате десятилетней работы премии в поэтическом сообществе возникло представление о «григорьевском поэте»: вот этот поэт – «григорьевский», а вон тот, наверное, тоже хороший, но не «григорьевский». Дать имя целому сегменту современной поэзии – большое дело, и с нашей помощью Геннадий Григорьев сделал это уже после своей смерти. По-моему, это лучше, чем гранитный памятник.

– Пожалуй, да – живая такая память. А «григорьевский» – это какой?

– Неофициальная формула «григорьевского поэта» выработалась давно: «Живёт, как пишет, и пишет, как живёт».

«ЛГ»-досье

Игорь Караулов – поэт. Автор книг стихотворений «Перепад напряжения», «Продавцы пряностей», «Упорство маньяка», «Конец ночи», «Ау-ау». Соавтор (вместе с Дмитрием Даниловым и Юрием Смирновым) сборника «Русские верлибры». Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Арион», «ШО», «Воздух», «Бельские просторы», «Критическая масса» и др. Лауреат Григорьевской поэтической премии, победитель Международного Волошинского конкурса (поэзия). Выступал в качестве публициста в газете «Известия», «ЛГ», на сайтах «Свободная пресса», «Русская iдея» и АПН.