Инна Кабыш

Так получилось, что судьба свела меня с наследником архива фотокора Анатолия Егорова. Архив этот включает 12 тысяч негативов, десятки текстов, письма и личные вещи. Кем был его создатель? Человек-легенда. Да, метафора стёртая, но Егоров был именно им, по-другому не скажешь.

Родившийся за десять лет до революции в семье товароведа и певчей церковного хора, он в двадцатые увлёкся фотографией, а 22 июня 1941-го пришёл в военкомат и попросился добровольцем на фронт. Его зачислили фотокором в штат фронтовой газеты «Во славу Родины». Первый фоторепортаж он сделал из осаждённой Одессы, потом были Сталинград, Ростов-на-Дону, Харьков, Полтава, Черкассы, Кировоград… 9 мая 1945 года Егоров встретил в ликующей Праге. Снимал камерой «лейка», которую, рискуя жизнью, снял с убитого немца, и «ФЭДом», добытым для него Сергеем Михалковым.

Трудно было отобрать несколько фотографий из 12 тысяч. Но я попыталась.

Первая фотография – я назвала её «Мальчик с удочкой» – начала июня 1941 года. Чудесный розовощёкий (хотя фото чёрно-белое) ребёнок идёт на рыбалку. Улыбка от уха до уха: золотое детство. Но мы-то знаем, что ждёт этого мальчишку завтра: «Завтра была война…»

А вот фото мая 1942 года. На нём лётчик, пристально всматривающийся в небо. К фото приложен текст под названием «Подвиг молодого лётчика» о лейтенанте Углянском, подбившем один и протаранившем другой фашистский самолёт. Текст написан самим Егоровым, обладавшим несомненным журналистским даром: «Группа советских штурмовиков в сопровождении четырёх истребителей отправилась на выполнение боевого задания. Оказавшись над целью, самолёты приступили к штурмовке вражеских объектов. Вскоре младший лейтенант Углянский заметил приближающуюся группу вражеских бомбардировщиков и истребителей.

Углянский первым врезался в их строй и дал очередь из пулемёта. Один «Юнкерс-88» загорелся и упал на землю. Остальные наши истребители вступили в бой с «Мессершмиттами». Три советских самолёта дрались против шести фашистских. К ним и направил свой самолёт Углянский. Неожиданно с другой стороны появился «Мессершмитт». Набрав высоту, он начал пикировать на самолёт Углянского. Столкновение двух самолётов в воздухе казалось неизбежным. Младший лейтенант искусно вывел свою машину из-под удара.

– Пойду на таран, – решил он, дал полный газ и помчался наперерез фашистскому стервятнику. Расстояние между самолётами быстро сокращалось. Прошло несколько мгновений, и советский самолёт врезался в хвост «Мессершмитту».

Фашистская машина рухнула, самолёт Углянского пошёл в резко отрицательное пикирование. Лётчик сделал попытку выйти из пике, но безрезультатно. До земли оставалось четыреста-пятьсот метров. Положение казалось безвыходным. Углянский мог выпрыгнуть с парашютом, но, рискуя жизнью, он сделал ещё одну попытку спасти драгоценный самолёт. Когда до земли оставалось несколько десятков метров и было ощущение, что вот-вот истребитель врежется в землю, самолёт вышел из пике.

Лётчик включил мотор, самолёт задрожал и стал уклоняться влево. Повреждённый в результате тарана самолёт долетел до аэродрома и благополучно совершил посадку».

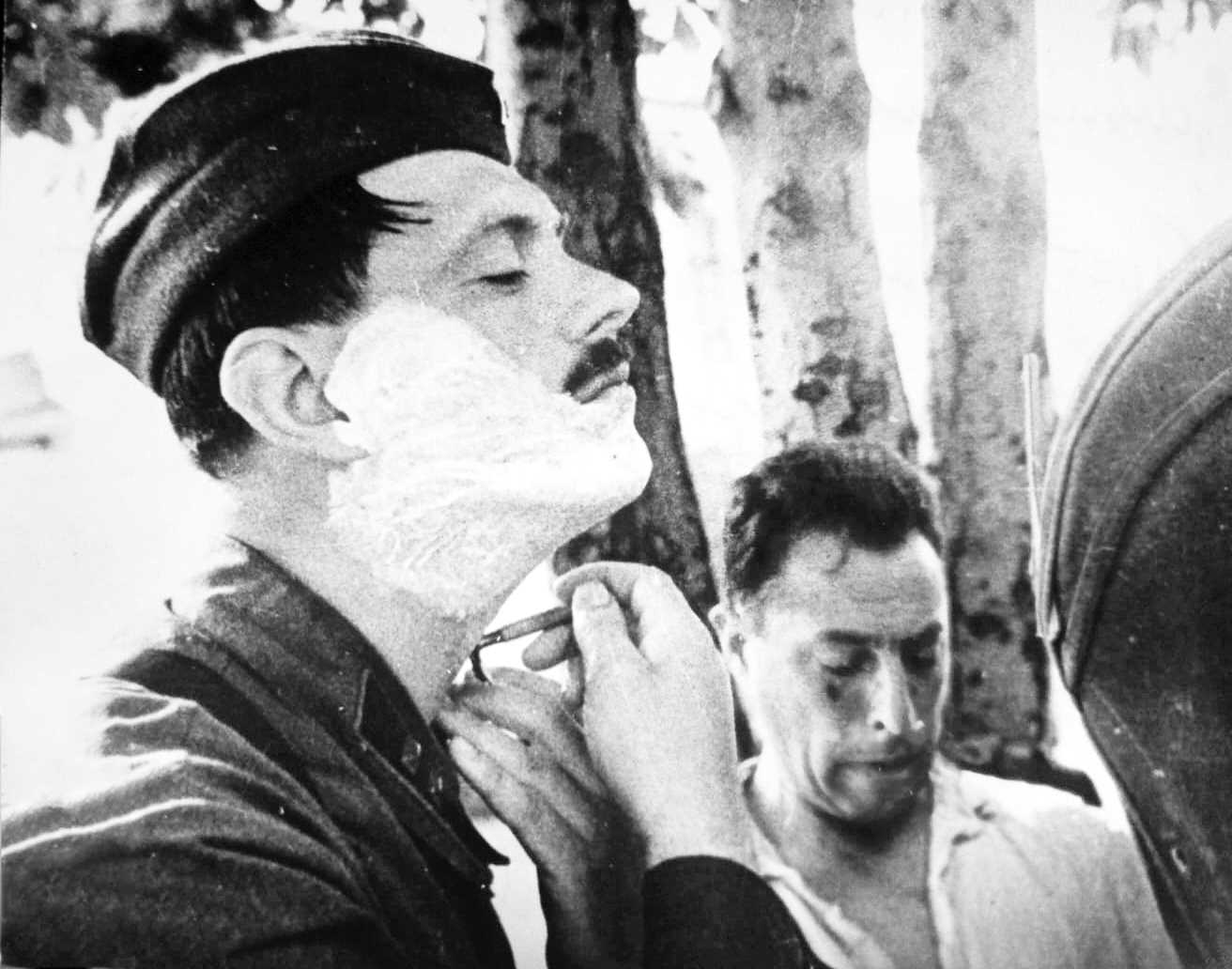

А вот ещё одно фото – на этот раз «литературное»: бреющийся Сергей Михалков, который был в одной команде с Егоровым. В 1942 году Егоров остро нуждался в качественном фотоаппарате, и товарищи подали ему мудрый совет: попросить достать аппарат Михалкова. Он лауреат Сталинской премии, депутат, писатель-орденоносец, автор «Дяди Стёпы» – ему не откажут. В ответ на просьбу Егорова Михалков сказал: «Нужен газик…»

Дальше передаю слово самому Егорову: «Разрешение на газик было получено почти мгновенно, и через каких-нибудь десять минут рослая фигура Михалкова появилась в дверях дежурного городской комендатуры.

Полевое снаряжение, выправка, сама манера двигаться орденоносца-писателя сделали своё дело. Дежурный вытянулся по стойке смирно, а за ним поднялись и все присутствующие. Михалков степенно подошёл к столу дежурного: «У-у вас ф-фотоаппараты, н-ну какие-нибудь ф-фотоаппараты есть?» Несколько секунд дежурный смотрел на него широко открытыми глазами, потом засуетился, издал несколько непонятных звуков, дёрнул верхний ящик письменного стола и, выхватив из него футляр с аппаратом, протянул его Михалкову. Михалков не глядя передал его мне: «Е-Егорыч, п-посмотри, годится?» Я открыл футляр. Новенький «ФЭД». Завёл затвор. Как часы. «Годится». – «Х-хорошо. М-мы его возьмём». И, лёгким жестом чуть коснувшись козырька, вышел из комнаты.

Уже в машине он озорно промолвил: «Ну вот и всё. Один есть!» Действительно, вроде бы ничего особенного, но, уверен, что во всём нашем коллективе не было второго человека, умеющего так ладить с людьми. Это качество михалковского характера не было секретом для редакции. Несколько дней спустя группа сотрудников, по сложившимся обстоятельствам не успевшая получить личное оружие, уговорила Серёжу помочь достать им семь наганов. По линии армейской это устроить не удалось, товарищи решили попытаться обратиться в местное управление НКВД и, конечно, лучшей кандидатуры для выполнения этой миссии найти не смогли.

По доброте душевной Сергей Владимирович им не отказал. Достали ему телефон начальника Одесского НКВД. Тот выслушал просьбу, а также все титулы говорившего, поинтересовался его здоровьем и пригласил к себе. Скептики не ожидали от этой операции ничего, кроме неприятностей, а Серёжа часа через два благополучно вернулся. Правда, семи наганов в местном НКВД не нашлось, но два новеньких револьвера он привёз. После этой операции он сам себя окрестил самым главным доставалой из московских доставал.

А ещё Михалков решил перенести тюфяк, на котором спал, в свою щель (место, где во время налётов должны были находиться сотрудники редакции) и сочинил по этому поводу четверостишие:

Он любит бомб

лихое завыванье,

Когда в щели сидит

меж тюфяков,

Там выполняет срочное заданье

Лауреат Серёжа Михалков.

Как в жизни всегда есть место подвигу, так на войне есть место юмору.

А вот на следующую фотографию нельзя смотреть без содрогания: убитые коровы и дети, мальчик и девочка. Можно предъявить фашизму тысячи фотографий с разрушенными зданиями, подбитыми самолётами и танками, а можно одну – эту, сделанную близ Харькова. Когда я увидела её впервые – сразу вспомнила картину Аркадия Пластова «Фашист пролетел»: убитые коровы и мальчик-пастушок на фоне среднерусского пейзажа. Эта картина – 1942 года – приобрела мировую известность и стала одним из обвинений фашизму. У меня даже мелькнула мысль: не видел ли Пластов фотографию Егорова в какой-нибудь газете? Но фото сделано в сорок третьем…

Впрочем, нет ничего удивительного в том, что два художника запечатлели один и тот же сюжет: может ли быть что-нибудь страшнее гибели детей (вспомним смерть Пети Ростова в «Войне и мире»!)? А гибель животных только подчёркивает не просто античеловечность, но антиприродность свершившегося: жизнь и фашизм – две вещи несовместные…

Ещё одно фото – сорок пятого года – с подписью: «Красноармеец В. Ватаман с фаустпатроном». И текст к нему: «– Вот и сам Ватаман, – указал связной. Мы подошли и услышали часть рассказа о вчерашнем бое.

Подразделение атаковало линию обороны противника. Неудачно прыгнув в окоп, Ватаман падал, когда выскочивший из-за поворота фашистский офицер ударом ноги вышиб у него из рук карабин.

– Худо было бы – не попадись на глаза этот самый «фауст». А тут он и моргнуть не успел, как я его по лбу припечатал. Только шагнул за карабином – второй лезет. Этому тоже одной стукушки хватило. Лейтенант после смеялся: – Здорово ты, – говорит, – фашистскую технику освоил. – А что? Очень даже удобная это вещь оказалась.

Василий взял в руки один из стоявших возле ограды «фаустпатронов». Конечно, техника в данном случае была использована довольно своеобразно, но сам случай был необычным.

Я попросил Ватамана чуть повыше поднять головку снаряда и нажал затвор фотоаппарата. В следующий момент, поняв, что снимают не «фаустпатрон», а его самого, Василий смутился, покраснел и куда-то заторопился.

Встретиться с ним ещё раз мне не удалось. Подразделение получило боевой приказ и срочно ушло на его выполнение».

Одним словом, поднял Василий Ватаман, как сказал бы Толстой, «дубину народной войны» и пошёл крушить врага.

И вот наконец сорок пятый… В этом году Егорова приняли в ряды ВКП(б), он побывал в Румынии, Венгрии, Югославии, Чехословакии, Германии. Огромное количество фотографий сделано в Берлине сорок пятого года. Я выбрала две.

Первая. Старая – кажется, древняя – немецкая женщина у стен Рейхстага. Конечно, можно было бы взять фото с горящим Рейхстагом, с поверженными вражескими знамёнами, с пленными фашистами. Но мне кажется, что эта сильнее. Старая женщина, в ней – вся олицетворённая боль, унижение и поражение её народа. Родина-мать, которая уже никого никуда не зовёт.

Вторая. Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов, а живые и победившие будут ликовать. Парень с гармошкой и улыбкой в пол-лица, которого так и хочется назвать Василием Тёркиным, – символ нашего народа, народа-героя, народа-победителя.

Осталось досказать немного. Фронтовой путь фотографа Егорова не закончился 9 мая 1945 года в Берлине – впереди была Япония, Мукден. Егоров отправился туда в составе воздушного десанта. Он участвовал в захвате японского ставленника в Маньчжурии, разоружал охрану лагеря военнопленных, в котором находилось более 3 тысяч американцев и англичан.

Путь Победы А. Егорова завершился 22 августа 1945 года в Порт-Артуре. Подполковник Егоров прожил долгую жизнь – до 1986 года – и до конца трудился в газетах («Красная звезда», «Известия», «Советская Россия»). Он имел множество наград: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны второй степени, медали «За оборону Одессы» и «За оборону Сталинграда» и другие. Но, думаю, лучшая награда – это его великие фотографии, по сей день иллюстрирующие школьные учебники, книги о войне, телепередачи, которые смотрят миллионы людей.

Ещё к юбилею Победы планируется ряд выставок и документальный фильм. А ещё – книга. У меня уже и название есть – «Война и мир фотокора Егорова». Начать её можно с рассказа и снимков тридцатых, а закончить фотографиями восьмидесятых. Егоров снимал членов правительства, героев войны и труда, спортсменов и, конечно же, простых людей.

Думаю, всё получится, потому что, как говорил один литературный герой, «всё будет правильно, на этом стоит мир». Который, добавим от себя, вещь более вечная, чем война.