Беседу вела Виктория Пешкова

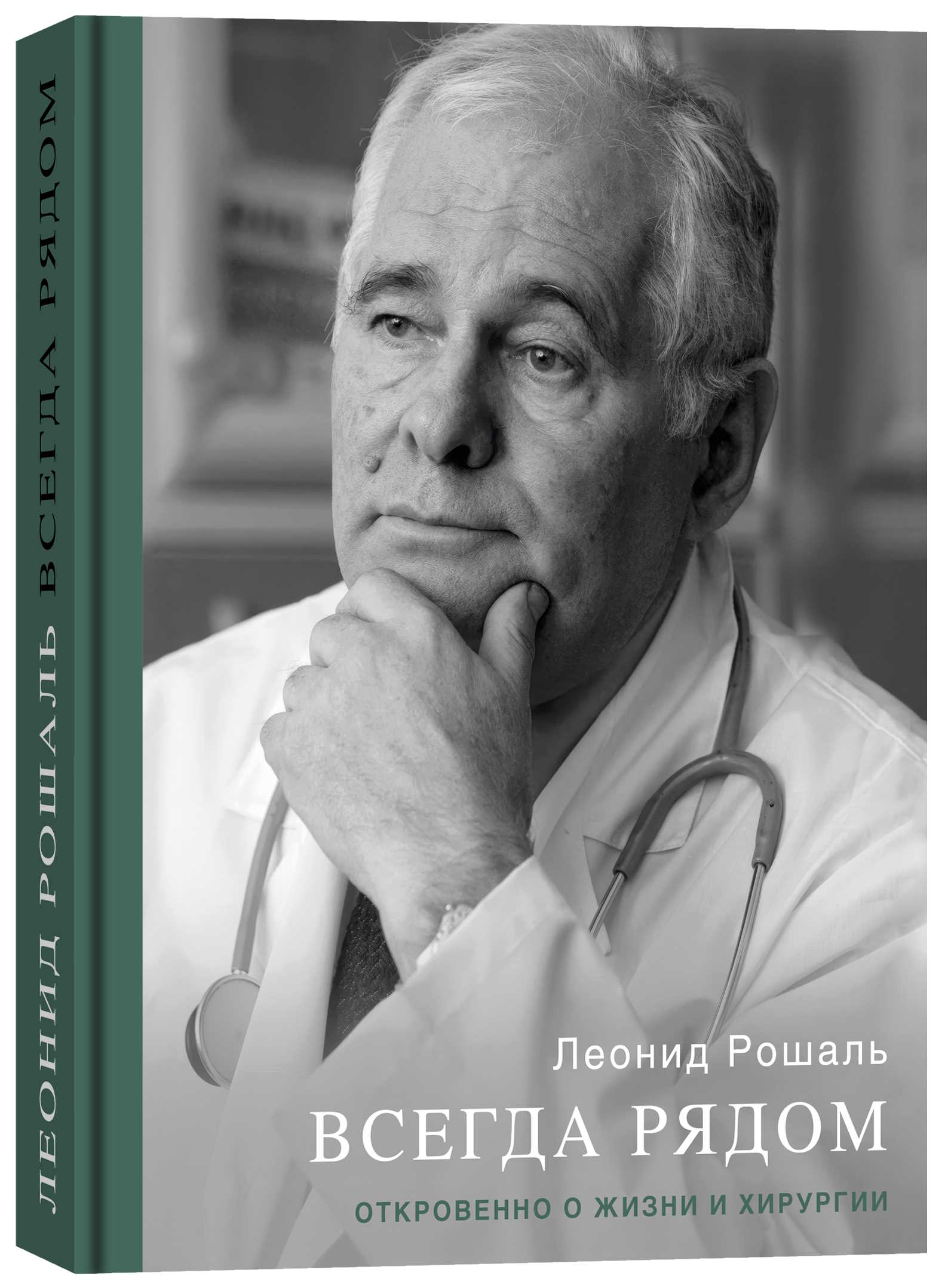

27 апреля Леониду Михайловичу исполняется 92 года. А недавно в издательстве «Комсомольская правда» вышла его книга «Всегда рядом. Откровенно о жизни и хирургии» – первый мемуарный опыт выдающегося врача и удивительного человека. «ЛГ» поговорила с автором.

– Леонид Михайлович, что вы почувствовали, когда взяли только что отпечатанную книгу в руки?

– Сложные были чувства. У меня ведь было две попытки, обе – неудачные. Совещался с очень интересными людьми, но когда они потом приносили написанное, то это был не я, а тот, кто брал у меня интервью. А мне это было не очень интересно и даже вызывало отрицательные чувства: я говорю то, что говорю, пусть порой не очень складно. На этот раз – получилось. Но всё равно не покидало ощущение, что книга не закончена, потому что сказал не всё. Не рассказал о многих замечательных совершенно людях, с кем встречался по жизни и по работе, и очень мало о НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и его сотрудниках, как и о Национальной медицинской палате. И это, конечно, огорчает. Сейчас бы начать писать вторую книгу… Я был очень честен и открыл в себе больше, чем, может быть, надо было. Но я знал, что делаю. Ничего не приукрашивал, говорил так, как оно есть на самом деле. Ну а о том, что получилось, судить не мне – читателю. И если он найдёт хоть что-то интересное в этой книге, я буду счастлив. Если нет – огорчусь, но это жизнь. Я готов ко всему.

– Говорят, что место, где человек появился на свет, откладывает отпечаток на его характер. О себе так сказать можете?

– Пожалуй, могу. Я родился в Ливнах, это на Орловщине. Отец был военным, его не отпустили со службы, чтобы встретить жену из роддома. За нами приехала моя бабушка. На бричке, запряжённой орловским рысаком. Так что я настоящий «орловский рысак», несмотря на то что вскоре после моего рождения отца перевели в Москву. В Ливны довелось попасть только спустя лет сорок. Как-то на первом нашем жигулёнке мы поехали с семьёй в отпуск в Батуми. На обратном пути проезжали недалеко от Орла, я и предложил: «Давайте заглянем в Ливны – туда, где я родился». Мне даже удалось отыскать деревянный одноэтажный дом, в котором был когда-то роддом. Сердце ёкнуло. Зашёл в новый роддом, но никого, кто работал в 1933 году, там не нашлось.

– Первые уроки жизни нам дают родители. Чему они вас научили?

– Мама с папой «учат» ребёнка только личным примером. Никак иначе. У меня замечательные родители – люди из народа, без учёных степеней и званий. Из бедных семей, но с высокой врождённой внутренней культурой. Отец, Михаил Филиппович, родился в Челябинске и рано остался сиротой, беспризорничал, воспитывался в детских домах. С мамой, Эмилией Лазаревной, они встретились в 1929 году в Одессе. Папа работал на канатной фабрике, и перед уходом в армию они с мамой расписались. Ей было шестнадцать или семнадцать, ему на год больше. С годами всё чаще вспоминаю отца. Он был человеком с очень активной жизненной позицией, энергичный, требовательный к себе и окружающим. Сказывалась детдомовская закалка. Ребята, рано познавшие испытания судьбы, взрослеют быстрее. Терпеливые, выносливые, они крепко стоят на ногах. Люди со стержнем. Отец прошёл Финскую, во время Великой Отечественной в звании подполковника, а затем полковника руководил дивизией авиабазирования Центрального военного округа. Даже выйдя в отставку, он не мог сидеть без дела. С нежностью вспоминаю маму. Удивительный человек, всегда спокойная, рассудительная. В своё время она окончила рабфак в Харькове и больше нигде не училась. При этом легко находила общий язык с друзьями отца – людьми разных чинов и рангов. Могла совершенно спокойно на равных разговаривать и с академиками, и с писателями, и с композиторами. Я никогда не видел её плачущей. Она ни при каких обстоятельствах не давала слабину.

– Говорят, врач не профессия, а призвание и оно само выбирает, кто ему будет служить. Согласны?

– Что-то в этом есть похожее на правду. В моём случае, похоже, так и было. Как-то мама показала сочинение, написанное в пятом классе, где есть такая строчка: «Хочу быть хирургом и вырезать аппендициты». Не спрашивайте, почему я это написал. Словами не объяснить. Только внутренним влечением. В девятом классе я подружился с гарнизонным хирургом и однажды попросил показать медсанчасть. Сыну командира части он отказать не мог. Операционная меня покорила свежестью запахов прохладной комнаты. Мне разрешили посмотреть, как делают операции, в том числе и как удаляют аппендицит.

– В семьях кадровых военных отцы, как правило, настаивают на том, чтобы сын продолжил династию. Как вам удалось настоять на своём выборе?

– Сначала попытался найти компромиссное решение, потому что спорить с отцом, человеком строгим, было немыслимо. И я сказал, что буду поступать в Военно-медицинскую академию в Ленинграде. Буду и врачом, и военным. Родители одобрили. Во время вступительных экзаменов мы жили в казарме и подчинялись армейской дисциплине. Я понял, что это не по мне, и… завалил экзамены. Приехал отец, договорился с начальником академии о пересдаче. Пришлось снова заваливать. Отец очень расстроился. Потом он, пожалуй, обо всём догадался, но мне так ничего никогда и не сказал. А я поступил во Второй медицинский институт имени Сталина на педиатрический факультет.

– Это был сознательный выбор? Вы уже тогда хотели лечить детей?

– Скорее – подсознательный. Ноги сами понесли туда, где принимали документы на педиатрию. Я очень люблю лечить: и взрослых, и детей. Там, где можно лечить, там и лечу – потребность такая. Но, конечно, в первую очередь я детский доктор: дети переносят болезни не легче, а тяжелее взрослых. У педиатров лучше развито клиническое мышление: ребёнок ведь иногда не может рассказать, что и как именно у него болит. Надо уметь это увидеть и почувствовать по микросимптомам. Надо суметь наладить с ним контакт – я люблю с детьми разговаривать как со взрослыми.

– Чем, с вашей точки зрения, детский врач отличается от взрослого?

– Он мягче, внимательнее. И, как правило, в целом квалифицированнее. Многие думают, что педиатр только детей лечить может. Ничего подобного! Детский хирург может без труда оперировать взрослых пациентов, а обычный хирург детей – не всегда. Слишком у ребенка всё тонкое, ткани не всегда ещё сформировавшиеся, каждый кусочек дорог. Потому я всегда говорю молодым: «Самый лучший инструмент хирурга – это его пальцы».

– Почему вы выбрали именно хирургию?

– Нет у меня ответа. Это, возможно, самая тяжёлая, нагрузочная по эмоциям область, ведь перед тобой каждый день страдающие дети. Наверное, сердце подсказало.

– Вы часто оказывались на первой линии медицины катастроф. Что было самым трудным?

– И на этот вопрос не так-то просто ответить. Вот лежит ребёнок, вытащенный из-под завала после землетрясения, ищет взглядом маму и папу, а их нет в живых. И ты должен в первое время заменить ему потерянных близких, облегчить страдание, а если получится, сделать менее острой душевную травму, с которой ему дальше предстоит жить…

– Одну из глав вы назвали «Всё, что ни делается, – всё к лучшему». Вы когда это поняли?

– Конечно же, не сразу. Я после института собирался поступать в ординатуру. Была рекомендация учёного совета. Но вышел приказ: всем на практическую работу. Для меня это был удар. Пришёл к начальнику Управления здравоохранения Москвы Никите Сергеевичу Лапченко, попытался объяснить, что посвятил себя хирургии и если меня отправят участковым врачом в поликлинику, то потеряю годы. Он в ответ: «Нужно сначала познать детскую организму». Как же я был зол! Думал: «Уж хоть бы по-русски говорить научился!» Спустя годы понял, как я ему благодарен. Я прошёл отличную практическую школу и уверен: каждый детский хирург обязан знать педиатрию.

– Говорят, вас в спортивную медицину приглашали – хоккеистов лечить. Правда?

– Я детский врач, поэтому от предложения отказался, но что мог, для наших хоккеистов сделал. Я любил хоккей, матчи посещал ещё с тех пор, когда на лёд открытого катка «Динамо» выходил великий Всеволод Бобров. Болел за ЦСКА, орал на трибунах. Но в 1969-м, когда стал председателем медицинской комиссии, мой кайф болельщика исчез. Председателем федерации хоккея страны был лётчик-испытатель Герой Советского Союза Георгий Мосолов – это он меня пригласил. Когда в 1970 году была серия матчей СССР – Канада, сначала там, потом у нас, Харламову клюшкой перебили сухожилие. Я зашивал его и перед следующей игрой делал блокаду. Так я оказался членом президиума федерации хоккея страны. Главный врач сборной – Олег Белоковский из ЦСКА. Вот тогда мы впервые организовали для игроков сборной всестороннее обследование. Абсолютно здоровых оказалось мало, но никого не комиссовали. Ребята увидели во мне друга, стоящего на страже их здоровья. Как можно ставить на игру спортсмена, только что получившего сотрясение мозга, или с температурой выше 38? К сожалению, для некоторых тренеров медали были важнее здоровья хоккеистов. Мы были категорически против, и с тех пор углублённые обследования спортсменов стали нормой. А я до сих пор с удовольствием общаюсь с нашими орлами – Славой Старшиновым, Вячеславом Фетисовым.

– Отдельную главу вы посвятили заложникам «Норд-Оста». Вы пошли к ним в надежде спасти хотя бы детей?

– Мне непросто было об этом писать. Долго сомневался, стоит ли? Столько уже написано. Но, видимо, почувствовал, что надо. Хотя бы ради тех, кто там вместе со мной помогал людям. Когда вечером 23 октября 2002 года услышал о захвате заложников в Театре на Дубровке, не мог поверить, настолько это было дико. Утром понял, что там многим наверняка нужна медицинская помощь и надо постараться спасти детей. Связался с Иосифом Кобзоном, который уже был там, он посоветовался с Лужковым, и я поехал. Среди заложников было пятнадцать врачей. Четверо из них сделали всё возможное, чтобы облегчить положение других. Снова назову их имена: сотрудница НИИ патологии и патофизиологии РАМН Фатима Шахова, подполковник медицинской службы Александр Панов, доктор медицинских наук Владислав Пономарёв и кандидат медицинских наук Олег Магерланов, который погиб во время штурма. 130 погибших, более 700 живы. Некоторые с болячками, но – живы!..

– А потом был Беслан, когда вас сами террористы затребовали для переговоров. Вы и об этом написали недрогнувшей рукой хирурга…

– Не мог не написать. Я прочитал многое из написанного об этих событиях. Единого взгляда на эту трагедию и роль отдельных личностей ещё долго не будет. А претендующая на документальность книга Кристиана Неефа «Бесланское досье», во всяком случае в разделах, которые посвящены мне, просто вымысел. Знаете, есть места, в которых раз в жизни должен побывать каждый. Беслан – одно из них. Такое же, как Хиросима. Это памятники бесчеловечности и человеческой боли.

– Похоже, вопрос о том, почему вы назвали свою книгу «Всегда рядом», отпадает сам собой. Возникает другой – вы с поразительной прямотой пишете о собственных ошибках и поражениях, об острых проблемах нашего здравоохранения – неужели не возникала мысль что-то сгладить, о чём-то умолчать?

– Я писал о том, что для меня важно. Если начать лукавить, то зачем вообще писать? Жизнь – сложная штука. Бывали времена, когда меня на работу не брали или не оставляли там, где я хотел бы быть. Когда из партии исключали, потому что из раза в раз всё собрание голосует «за», а я – «против». Что касается отечественного здравоохранения, то счёл своим долгом поместить моё непопулярное мнение и важные умозаключения о реформах, которые происходили в 2000-х. Написано всё было тогда, много лет назад, но последствия тех событий мы ощущаем по сей день.

– Как вы воспринимаете собственный возраст?

– Мне как-то рассказали об удивительном враче – Зинаиде Юлиановне Ролье. Во время Гражданской войны она возглавляла первую советскую школу-санаторий в Сокольниках для ребят, больных костным туберкулёзом. Она прожила большую жизнь и даже в 90 отшучивалась: «Страшно не постареть, а устареть».

Я более сорока лет проработал в замечательной 20-й детской больнице на Полянке. Это почти как детский Институт Склифосовского. А затем мы создали единственный в мире Институт неотложной детской хирургии и травматологии. То, что нам с коллегами удалось сделать, не устарело. Значит, пока всё в порядке.

– Леонид Михайлович, скажите, а что для вас – счастье?

– Думаю, в том, чтобы ценить тот путь, который ты прошёл. Это справедливо для любого человека, независимо от возраста или профессии. Я всегда работал до конца. Когда другие говорили: «Всё!», признав больного безнадёжным, я оставался. Продолжал работать, верить и надеяться. Меня в жизни всегда больше всего поддерживает надежда, что всё будет хорошо. Надежда, возможно, оторванная от реальности, в которой живу. Но, когда понимаешь, что вытащил человека с того света, большего счастья не существует.