Железные дороги приучили нас к скорости и комфорту, которые изумляли пассажиров со времён Николая I. Да и как было не удивиться диву дивному, которое пролегло через холмы, леса и непроходимые болота и превозмогло извечное отечественное бездорожье.

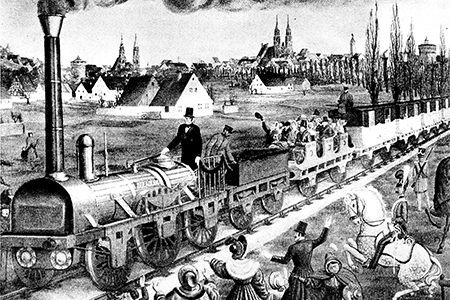

Первая российская железная дорога общего пользования связала Санкт-Петербург с Царским Селом. Она заработала 30 октября (11 ноября) 1837 года. Её считали увеселительной, придворной… Но для тогдашней России это было техническое чудо. И – поле для технических экспериментов, для испытания новой техники.

Та дорога охватила меньше 30 километров. По нынешним временам – несерьёзная цифра. Но в 1837-м это и по европейским меркам была вполне серьёзная магистраль – шестая в мире на тот момент. Для современников она изменила всеобщие представления о скорости. «Шестьдесят вёрст в час – страшно подумать!» – восклицали газеты. Правда, такой скорости тогдашние поезда достигали нечасто. Чудом считался и железнодорожный мост через обводной канал – почти в 26 метров длиной.

Несколько лет эта дорога оставалась единственной российской чугункой. Кстати, почти все акции компании, которая строила Царскосельскую трассу, принадлежали графу Алексею Бобринскому – внуку императрицы Екатерины Великой. К концу 1860-х годов скорости движения поездов на этой дороге достигли в среднем 42,7 км/ч и время движения составляло 32 минуты с секундами.

Локомотивы (их закупали в Англии и Бельгии) носили горделивые имена: «Слон», «Проворный», «Стрела»… Но если заглянуть в предысторию российских железных дорог – мы увидим несколько ярких достижений отечественной инженерной мысли. Это сдвоенная паровая машина – изобретение Ивана Ползунова образца 1766 года. Это сухопутный пароход отца и сына, Ефима и Мирона Черепановых, появившийся в 1833 году и превосходивший зарубежные аналоги. Но сие чудо техники перевозило руду на Нижнетагильском заводе, к общественному транспорту черепановский пароход отношения не имел.

Наше железнодорожное дело ещё долго отставало от мировых лидеров – США, Великобритании, Германии. Зато русские железнодорожники первыми в мире научились эффективно бороться с сильными снежными заносами, хотя скептики считали, что северная зима и железнодорожное сообщение несовместимы.

Наконец, в 1851 году заработала Петербурго-Московская (так она называлась сначала) магистраль, ставшая первой казённой двухпутной железной дорогой в Российской империи. Её протяжённость составила 645 км (604 версты). В 1855 году дорога получила наименование Николаевской. Строили её долго и основательно. Был учреждён Особый вневедомственный комитет, в котором заправлял делами оборотистый Пётр Клейнмихель. В апреле 1843-го трассу нанесли на карту, утверждал её сам император. Для работ нанимали и крепостных, и государственных крестьян. Восьмилетнее строительство обошлось примерно в треть годового бюджета империи.

Первыми дорогу проверили военные. А 30 августа по новой дороге в Москву направился царский поезд. Путешествие с ветерком заняло 19 часов. С тех пор поезда пошли ежедневно. Железнодорожный транспорт в те времена уступал речному по рентабельности, но лучшего сообщения между двумя столицами империи изобрести было нельзя. Железнодорожники работали на будущее…

Этому строительству предшествовала долгая и казусная дискуссия. Многие пугались прогресса и видели в железной дороге чуть ли не исчадие ада. Нашлись скептики, которых заранее страшил железнодорожный дым, скрежет, невероятная скорость – ещё до того, как в России появилась первая чугунка. Тут свою роль сыграли и консерватизм, сила привычки, и интересы тех, кто ведал другими видами транспорта. А ещё многие не верили, что Россия способна реализовать столь сложную и дорогостоящую техническую задачу. Ни один строительный объект Российской империи по размаху и сложности задач и сравнивать нельзя с Николаевской железной дорогой.

Ещё до царскосельской премьеры в одном из литературных изданий журналист, скрывавшийся под маской ямщика, стращал: «Ну как, чего упаси Боже, устроят заморские колеи и зашипят на них ходячие самовары, какая будет польза от того? – Говорят: скорее и дешевле будет перевоз. Да кто воспользуется этими выгодами? – Вестимо, богатые и достаточные люди. Для них нужны фабричные изделия и заморские товары. Куда же мы, бедные люди, тогда денемся, за что возьмёмся? – На чём добудем подати и оброк? – Кому будут сбываться степных заводов лошади? – Куда распродастся избыток украинского овса? – Кто потребит силу пшеничных калачей и хлебного вина, которые теперь расходятся на постоялых дворах? – Кто… э! мало ли ещё чего? По моему мужицкому разуму, так, ей-ей, кажется, что ежели совершится упоминаемая заморская затея, то весь Русский свет перевернётся».

Люди сведущие отвечали на такие нападки не менее эмоционально, но более убедительно. «По моему мнению, в истории будут отныне две величайшие эпохи преобразования общества: это – введение христианства и – введение железных дорог», – писал профессор Матвей Волков. И, как показало время, оказался прав.

В 1836 году вмешался в дискуссию и Александр Сергеевич Пушкин, опасавшийся, что великая стройка истощит бюджет: «По моему мнению, правительству вовсе не нужно вмешиваться в этот проект. Россия не может бросить 3 000 000 на попытку. Дело о новой дороге касается частных людей: пускай они и хлопочут. Всё, что можно им обещать, так это привилегию на 12 или 15 лет. Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород ещё была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург – и моё мнение – было бы: с неё и начать… Я, конечно, не против железных дорог; но я против того, чтоб этим занялось правительство».

И всё-таки, когда дорога была почти готова, Пушкин не мог скрыть восхищения: «Теперь, когда Герстнер заканчивает свою чугунную дорогу между столицей и Царским Селом, всем нам нужно понять и усвоить великое изобретение, которому принадлежит будущее». Замечательные слова!

Увы, до открытия дороги, до первого парохода (так в те времена называли паровозы) поэт не дожил. Так и не удалось ему прокатиться на поезде по рельсам – хотя бы с помощью конной тяги.

В США уже к середине XIX века железные дороги тянули за собой всю экономику. Вокруг них бурлила жизнь, делались миллионные состояния. Нечто похожее – хотя и в более скромных масштабах – происходило и у нас. Появление вокзалов, дорожных рестораций, служебных помещений и полицейских постов воспринималось как поступь цивилизации. Общество быстро привыкает к хорошему. И к железной дороге быстро стали относиться как к чему-то родному.

Споры давно отшумели, страхи и предрассудки рассеялись. Вряд ли в наше время кто-то рискнёт отрицать необходимость железных дорог. Встречая изображения старинных паровозов в музеях или в альбомах, трудно не испытать ностальгию. Конечно, никто из нас не застал те локомотивы в их расцвете. Но у исторической памяти есть свои пристрастия. Мы представляем чинных кавалеров и степенных генералов, современников Лермонтова и адмирала Нахимова, которые путешествовали из Петербурга в Москву на неслыханной прежде скорости – за 20 часов.

Около Казанского вокзала Москвы стоит памятник создателям отечественных железных дорог. Центральное место занимает бюст императора Николая Первого. Окружают его фигуры выдающихся деятелей, благодаря которым в XIX веке зародилось и стало развиваться движение по рельсам: Франца Антона фон Герстнера, Павла Мельникова, Михаила Хилкова, Ефима и Мирона Черепановых, Сергея Витте.

Автором композиции является народный художник России Салават Александрович Щербаков. Виталий Белоусов / РИА новости