«Комсомольская правда» имеет свой фирменный, не совсем газетный, а скорее литературный стиль. Не случайно в лучшие годы она негласно состязалась не столько с «Правдой» или «Известиями», а именно с «Литературной газетой». Эта особенность обусловлена разными обстоятельствами. В первую очередь – перманентной дерзкой молодостью состава и его врождённой амбициозностью: я не знаю ни одного журналиста «Комсомолки», который не мечтал бы стать писателем, – и становились, и становятся же! Да и функция, а стало быть, и интонация соответственно аудитории определялась ей другая: «КП» хаживала и в шинели, и в спецовке, и даже в дипломатическом фраке, но в чиновном вицмундире – никогда.

Особая, человечная интонация определялась не только пресловутым «духом шестого этажа», воздухом и дыханием, которые передавались из поколения в поколение, но ещё и неким «подземным» теплом, что циркулировало в недрах творческого коллектива, лишь временами вырываясь на поверхность, на страницы газеты.

«Комсомолка» всегда не только печатала – Маяковского, Евтушенко, Вознесенского, но и сама писала стихи. Чаще для себя, в стол, застенчиво. Лишь иногда они просачивались на свет, на страницы газеты, либо прорезались – дискантом – на полуночных посиделках в наших знаменитых сотах-комнатушках во времена дежурств в ожидании номера, сигнала.

Газета есть газета. Что раньше, что сегодня. Со всем набором условностей, необходимостей и запретностей. Конъюнктурой. И в домашних, внутренних своих стихах «Комсомолка» чаще всего писала и пишет о том и так, о чём и как при всей своей отчаянной перманентной смелости и раскованности не могла и не может писать «снаружи». Но между двумя этими топками наверняка существовала и существует взаимосвязь. Теплообмен. Тайные корневые муки стихотворчества сказываются на поверхности, в вершках отточенностью стиля, доверительностью интонации, яркостью – публицистики.

Поэтическая и поэтичная душа «Комсомолки»… Для меня она трогательнее всего воплощается в двух людях, которые, возможно, никогда и не встречались друг с другом и даже, разъединённые временем и трагедиями, парой слов не успели обменяться в жизни.

Один – всегда озорно, шумно, празднично врывался в длиннющий комсомолкинский коридор, и навстречу ему сразу распахивались все наши сопредельные соты, причём чаще всего из них высовывались очаровательные женские головки: все комсомолки «Комсомолки» были тайно влюблены в этого ладного, модного, по-есенински красивого паренька. И второй – когда мягкой, тигра на покое, хотя ему ещё и сорока не было, поступью вступал он во всё тот же коридор, он, коридор, «взлётная полоса» (какую знаменательную метафору дал ему кто-то из наших старожилов!), сразу пустел, и соты тотчас начинали трудолюбиво жужжать-скрипеть перьями. Ему не было, повторяю, и сорока, но он, переживший войну и блокаду («нам в сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом – паспорта»), сдержанный, уже с подпалинами на смоляных висках, казался старше своих лет.

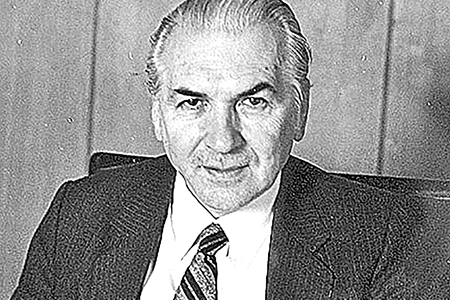

Саша Шумский и Юрий Воронов. Стажёр – не помню, успел ли Саша стать полноправным корреспондентом. И – главный редактор. Саша, по-моему, сорил стихами от избытка чувств и слов. Репортёр и лирик – перо его одинаково легко и изящно в обеих ипостасях. Стихи о любви он газете не доверял, да и газета в те времена была, пожалуй, чересчур целомудренна. А вот его стихотворные экзерсисы о природе помнятся мне до сих пор. Вороновская же поэзия носит аскетичный, рыцарственный характер, чекан всё того же его ленинградского блокадного отрочества. Рано освоив командные, официозные высоты, Воронов в стихах, думаю, действительно проговаривался, искал, продыхивал для себя нравственную отдушину. Будучи по природе человеком мягким, интеллигентным, он тем не менее не только поступь имел тигровую: самую знаменитую и убойную публикацию «Комсомолки» всех времён – о китобойной флотилии «Слава» – выпускал в свет именно он. За что и поплатился многолетней опалою – вплоть до перестройки.

В своё время в издательстве «Воскресенье» мне довелось издавать его книжку стихов. Увы, она оказалась посмертной – многие строки этого поэта и сейчас звучат скупым и чеканным завещанием. А чуть раньше я имел отношение и к переводу Юрия Петровича на его последнюю работу – главным редактором «Литературной газеты».

Обратите внимание: Л и т е р а т у р н о й.

Саша Шумский жил нараспашку, был действительно свой – в любой компании. В то время в «Комсомолке» стали появляться собственные машины, тогда же зарождалась мода ездить, «летать» на своих машинках на юг, к морю, на западный ремарковский манер, нередко парами. Саша, как и полагается поэту и репортёру, тем более «Комсомолки», и рванул – с подружкою. Кажется, накануне свадьбы – вернулись они оба в Москву тоже парою, но уже и впрямь, при всём Сашином мужском непостоянстве, навеки неразлучными…

Стихи у них совершенно разные. Как невероятно разные – от философских штудий до сокровенных интимных строк – и все произведения, скрупулёзно и заботливо собранные в книге тоже незаурядной поэтессой и при этом сегодня, волей судеб, всеобщей комсомолкинской старшей сестрицей Люсей Сёминой. Но я их, Шумского и Воронова, ставлю рядом не только по скорбной причине. Один – душа-человек, другой, старший и сдержанный, человек д у ш е в н ы й. Я навсегда запомнил рассказ телетайпистки Розы. Её обязанностью было в том числе вечерами, когда шёл номер, заносить в кабинет главного «сырые» полосы и развешивать их у него перед глазами на стене. И вот однажды, когда Роза со своей ежевечерней «почтой» зашла к главному, он, обычно такой деликатный, такой ленинградский, что-то недовольно буркнул ей. Видимо, не в духах пребывал, возможно, и нагоняй схлопотал… И Роза, сама уже взрослая, тоже пережившая войну женщина, опрометью выскочила из кабинета.

– Представляешь, – много лет спустя с гордостью говорила мне она, – на следующий день Юрий Петрович позвал меня к себе и – извинился. Извинился! – Глаза у Розы счастливо блеснули за суровыми очками. – Ни за что…

Столько лет прошло, а эта сухонькая, много чего повидавшая женщина сохранила – как за пазухой – то благодарное житейское воспоминание…

Извинился бы главный редактор перед телетайписткой за вчерашнее мимолётное чиновнее раздражение, если бы не был при этом поэтом?

Не знаю.

Сегодня, дорогой читатель, ты получаешь, как с подводной лодки, концентрированный, кумулятивный сигнал с того самого шестого этажа, которого давно уже нет на белом свете. Я бы даже уточнил: не с шестого, а – с цокольного. С того, который как раз во многом и питал тот уже канувший в пучину времён и межвременья легендарный шестой этаж. Чтобы он ещё ярче цвёл, боролся и плодоносил.

Публицистика и художественная литература редко воссоединяются в жизни. Но стихотворения журналистов «Комсомольской правды» всех поколений вышли, любовно сведённые в одной фундаментальной книге в легендарном издательстве «Художественная литература».