К 135-летию со дня своего рождения Михаил Зенкевич сам «преподносит» подарок тем, кого направляет незаёмный свет поэзии. Подарок запоздалый и символичный.

Тридцать лет поэт создавал книгу, на обнародование которой он благоразумно не рассчитывал. Книгу, в координатах которой он подчинялся фаталистическому кредо: видеть всё вокруг себя, досказывать всё до края, приняв мысль о цельности мира, о единокорнии его враждующих ветвей (зародился замысел на восходе сорок второго года). Многоточие в насущном труде Зенкевич поставил за несколько лет до смерти, уходя не победившим, но победно непонятым, что по-своему спасительно и утешительно.

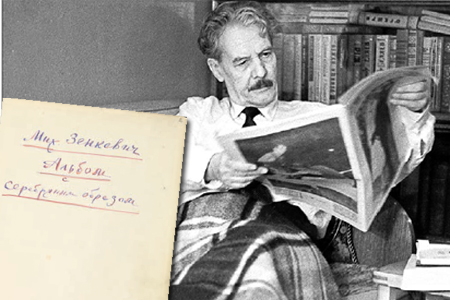

Эпиграфом к «Альбому с серебряным обрезом» (имя книги) взят зачин шекспировского сотого сонета: «Where art thou, Muse…» («Где же ты, Муза…»). Ветер вдохновения Михаил Александрович продолжал улавливать и в самую удушливо-глухую пору.

Прежде ни книга в целом, ни основная часть вошедших в её состав стихотворений не были опубликованы по стечению непреоборимых обстоятельств. Частично эти страницы приоткрываются лишь сейчас, 50 лет спустя после завершения автором своего упорного поэтического похода. Знакомство с «Альбомом» как монолитной симфонией ещё предстоит.

Сергей Зенкевич

Михаил Зенкевич

Липы цветут

Как приторно и сладко пахнут липы

На улицах Москвы.

О, если б вы,

Вдохнув их аромат, могли бы

Понять, что неспроста,

Недаром

Так пахнут липы с каждого листа

По всем бульварам.

Не заглушит его и газолин,

Их запах въедчивый стандартен,

На их духах – июля марка:

Так раздушили и Берлин,

Унтер-ден-Линден и Тиргартен,

Так пахнет Лондон от Гайд-парка.

Повсюду приторный их запашок…

Нехорошо,

Что липы пахнут так сейчас,

В годину смерти.

Проверьте

лучше

на всякий случай

свой противогаз.

16 июля 1942

* * *

Проснёшься, как будто кто-то глядит

В глаза твои пристальным взглядом

И молча на стуле пустом сидит,

Как врач, у постели рядом.

И мучаешься, что жизнь прожита

Бессмысленно и бестолково,

Что в стих не может отлить мечта

Твоё заветное слово.

И вот не понятое никем,

Но внятное вам обоим

Горит это слово на языке

И кровь иссушает зноем.

И бред твой бессвязен, и мозг раскалён

В припадке ночном вдохновенья,

И, щупая пульс, измеряет он

Напор кровяного давленья.

И, только когда забрезжит рассвет,

Уйдёт он, оставив на память

На столике свой непонятный рецепт –

Слепой черновик со стихами.

22 декабря 1942

* * *

Луна… Луна… Она как рыцарь

Въезжает в город на коне.

Вкатилась (от неё не скрыться!)

Как танк в серебряной броне.

Весь город отдан ей для пыток,

И хочет всех она подмять.

Под гусеницы и копыта

Повергнись же ничком,

плашмя.

На бронебашне – золотая

Змея, иль рыцарский девиз.

Ты, по складам его читая,

Своей судьбе не удивись.

И клинописью букв заклинен

Закрытый люк, заклятый щит.

Их смысл зловещий слишком длинен,

Их ход костями верещит.

Ведь даже смерть не разобрала,

Улёгшись в снежную постель,

Чьи там глаза из-под забрала

Мерцают в смотровую щель.

15 января 1944, Москва

* * *

Одна

высокая

и звонкая

Вдруг вырвалась со дна души

И над

осокою

сторонкою

Промчалась отзвуком в глуши,

Одна лишь нота – без задоринки,

И только в горле чуть першит,

Как будто бы, проснувшись, горлинка

Лесное сено ворошит.

Утро 13 июля 1944

Бабье лето

Сердце, сердце щемит отчего-то,

От каких-то предчувствий, тревог.

Зарябила в лесах позолота,

Как узорный цыганский платок.

Паутина летает над зябью,

Облепляя мои волоса,

И цыганкой меня лето бабье

Зазывает куда-то в леса.

Журавлём закурлыкав, бормочет:

«Не теряй золотые деньки!

Скоро дождь беспросветный размочит

Все просёлки и все большаки.

Ты с сединкой, я тоже с рябинкой.

Ничего, в темноте всё сойдёт.

Для тебя у меня есть с кровинкой

На осином меду приворот.

Долгой ночки покажется мало,

Погуляем с тобой до конца.

Для тебя я украла, поймала

Вороного, как ночь, жеребца.

Ноги конские в мокрые тряпки,

Чтоб не слышали стука копыт,

Обвяжу я по самые бабки.

Не найдёт ни один следопыт.

У оврага за старым овином

На заросшем бурьяном гумне

В полночь гукну я гуком совиным,

Выходи без боязни ко мне…»

Что мне делать с цыганкой проклятой?

Отвязаться никак не могу.

Слышу шорох её вороватый

За собою на каждом шагу.

26 октября 1944, Абрамцево

Муза

I

О Муза, Муза, Муза, ты одна

Покинутому всеми будь верна.

Сойди ко мне, как свет неистребимый,

Сиреневая, как мой первый май,

Но только образа моей любимой,

Ко мне являясь, ты не принимай.

Приди суровой, ко всему готовой,

Ко мне склонившись, вопреки всему

Шепни одно целительное слово,

Как солнце, расточающее тьму.

Пусть освежительно, подобно грому,

Раскатами в просторах золотых,

Широким ливнем строк по-молодому

Самозабвенно зазвучит мой стих!

II

Блуждать по жизни и по свету,

Не знать приюта и угла –

Как Млечный Путь, одна поэту

Дорога светлая легла.

Не нужно ни листа бумаги,

Ни ручки, ни карандаша –

Лишь тяга смутная бродяги

Скитаться, пылью звёзд дыша.

Да жаркий бред – гречанка Муза

С гортанным клёкотом струны.

От их безбрачного союза

Одни лишь песни рождены.

III

Она приходит невидимкой,

Как звук сквозь стены, свет в окно,

И только чуть заметной дымкой

Её лицо обведено.

Сожмётся сердце в сладкой муке,

И, как по клавишам туше,

Скользят неудержимо звуки

По распахнувшейся душе.

Когда ж напев её беззвучный

Хочу я воплотить в слова, –

Всё глохнет в стуке рифмы скучной,

Бумага серая мертва.

30 марта 1946