Внучка гениального учёного-психиатра, скорее всего, поставившего роковой диагноз Сталину. Дочь талантливого инженера, объявленного врагом народа. Сирота, детдомовка, блокадница, сумевшая вопреки невзгодам, в недружелюбной среде выстроить блестящую научную карьеру, не ведая о новых испытаниях, ей уготованных: гибель близких, предательство приближенных, присвоение её открытий ушлыми зарубежными коллегами и трудная борьба за возвращение приоритета. Выдающийся нейрофизиолог, единственная женщина – академик двух академий: большой, АН СССР, и Академии медицинских наук СССР, депутат Верховного Совета и народный депутат СССР, почётный гражданин Санкт-Петербурга. Создатель уникального института, рискнувшая изучать не только живой мозг человека – сложнейший объект во Вселенной – методом ювелирно тонкого, точечного проникновения, но и загадочное Зазеркалье, что лежит за пределами материального мира. Отбивавшая атаки инквизиторов-критиков: «Это, конечно, ещё не наука. Но и не лженаука. Так – бывает».

Как же много может вместить одна жизнь, если ты – Бехтерева!

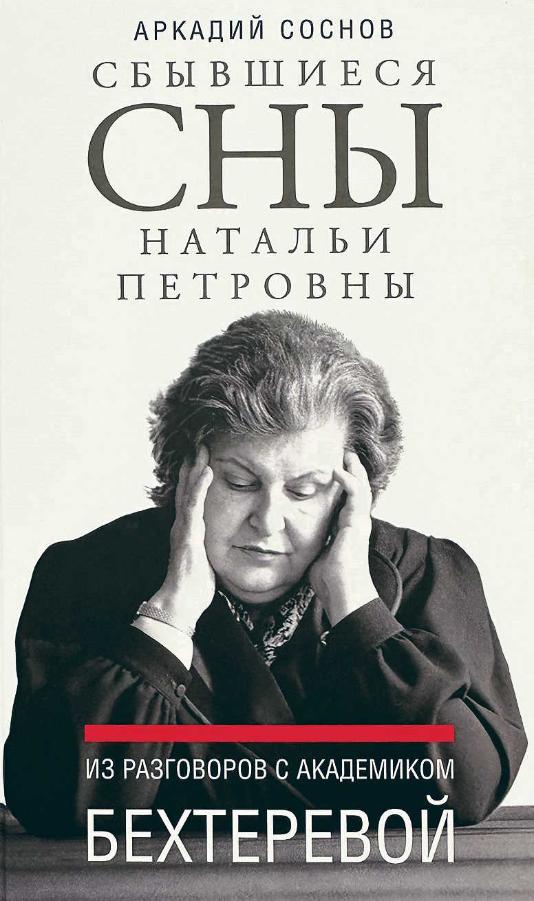

О судьбе нашей великой современницы рассказывает книга Аркадия Соснова «Сбывшиеся сны Натальи Петровны: Из разговоров с академиком Бехтеревой» (издательство «Время», 2023). Причём рассказ этот – предельно искренний, местами исповедальный – от первого лица.

* * *

Трудно припомнить кого-либо из выдающихся учёных, столь откровенно размышляющих о своей жизни в доверительном диалоге с журналистом.

О чём же они говорят?

О сокровенном. В иных случаях об интимном. Но интим этот не имеет ничего общего с «клубничкой». Здесь подробности быта и бытия, которые было не принято раскрывать в среде культурных людей, воспитанных в первой половине ХХ века родителями, воспитанными в конце века XIX. Например, о том, как мама ревновала папу, о своей внешности в молодые годы, о первой влюблённости…

А ещё разговор идёт, если так можно выразиться, об интеллектуальном интиме. Наталья Петровна – крупнейший специалист по тайнам человеческого мозга – анализирует свои четыре сна, которые оказались провидческими, стараясь объяснить, как они появились.

Бехтерева ещё в отрочестве и юности столкнулась с тяжёлыми испытаниями. Она была в полном смысле слова self-made woman, что ещё сложнее, чем быть self-made man, ведь ряд руководящих должностей, таких как директор научно-исследовательского института, считались сугубо мужскими. Чтобы совершить научный прорыв, от неё потребовались многие качества, вроде бы не свойственные женской натуре, – твёрдость, мужество, способность приносить семейную гармонию в жертву работе…

Надо понимать, чту значит для серьёзного учёного, занимающего высокие должности, имеющего солидную репутацию, рассуждать не только о сновидениях, но и о паранормальных явлениях, признаваясь, что им пока нет строго научного объяснения и что ей хотелось бы изучить «выход души из тела» и другие редкие феномены. И каким же надо быть собеседником, чтобы учёный тебе доверился!

Да и сам характер общения необычен. Перед нами не академик и журналист, а два хорошо знакомых человека (полагаю, иначе и быть не могло), близких по духу и мировосприятию. Но всё же это именно интервью. Интервью высшего качества, когда журналист не столько спрашивает, сколько направляет разговор, помогая собеседнику поведать то, что он давно носит в себе.

Иногда рассказ Натальи Бехтеревой прерывается вроде бы посторонними и ненужными репликами:

– Я проверю, лампочка на диктофоне горит? – спрашивает Аркадий Соснов.

– Она всё время горит, – отвечает Наталья Петровна.

– Нет, пока я сейчас говорил, она погасла.

– Вас не хочет слушать.

– Сменю батарейки…

Такого никогда не бывает в интервью. Зачем это?

А затем, чтобы показать читателю, что здесь от начала до конца чистая правда, ничего не опущено и не отредактировано. Как и было обещано в предисловии, – всё «без утайки».

Можно прочитать книги о Наталье Бехтеревой и её собственные, и тем не менее ваше представление о ней будет далеко не полным. Чтобы её понять, надо познакомиться с тем, о чём она размышляла, чту старалась осознать, какие события отзывались в её душе болью, а какие радостью, – услышать её голос.

Сергей Ачильдиев

* * *

– Закончилось детство, которое, притом что в тридцатые годы были изрядные сложности, всё-таки дало мне силы пройти через очень многое. Вот моя мама – удивительный человек, в прямом смысле удивительный. Она вбила себе в голову, что я буду научным работником. И делала всё, чтобы я не отклонялась от этого пути. Например, исходя из того, что женщина-учёный чаще всего синий чулок, внушала мне, что я далеко не красавица.

– Это было так или скорее педагогический маневр?

– Судя по фотографиям, не совсем так. Думаю, что я была ничего девочка. Но она мне развила комплекс неполноценности. И это очарование со знаком минус с меня было снято… в тридцать пять лет. Получилось очень здорово. Занятно, во всяком случае. Даже сейчас по фотографиям видно, что в двадцать два, двадцать четыре года я ничего себе. Фотографии-то неплохие, но, наверное, каждому человеку, особенно женщине, кажется, что в жизни она лучше. И мне тоже, обольщаться не следует.

И так я прожила с порядочным комплексом до тридцати пяти лет в убеждении, что не могу нравиться, – и когда понравилась своему будущему мужу, Всеволоду Ивановичу*, посчитала это чудом.

– А что произошло с вами в тридцать пять лет?

– В тридцать пять лет я попала в Англию. Я тогда уже знала английский язык достаточно неплохо.

И однажды в Бристоле в лаборатории услышала, как две буфетчицы меня обсуждают. Причём ясно было, что этим буфетчицам невдомёк, что я их слышу, а главное, понимаю, о чём они говорят. Пока я с электродами возилась или что-то в этом роде, они меня с ног до головы по косточкам разобрали.

– Они знали, что вы из России?

– Конечно.

– И что же они о вас говорили?

– Ну, этого я вам не скажу! Кроме того, вы не поверите. Часто пожилые люди рассказывают, ах, какие они были в молодости… Я бросила эти свои электроды и помчалась на лестницу. На площадке между первым и вторым этажами было зеркало – в полный рост. Я начала себя рассматривать с нарастающим интересом. Это необычное ощущение – смотреть на себя совершенно новыми глазами. И отрезок с тридцати пяти, может быть, до пятидесяти лет я прожила с этим ощущением. Что, надо сказать, отразилось в лучшую сторону на отношении ко мне мужской половины населения. Вот что значит самой о себе знать что-то хорошее.

– А на ваших научных достижениях это новое ощущение отразилось?

– В каком смысле?

– Продуктивнее стали работать или расслабились?

– Что касается научных исследований, поездка в Англию была для меня решающей. Потому что до этой поездки я считала – вот как в отношении внешности – да, я доктор наук, в тридцать четыре года защитилась, что вроде бы и достойно. Но по гамбургскому, международному счёту – это почти ничто. Только в Англии, убедившись, что, во-первых, я понимаю, что они делают, и, во-вторых, в своей работе иду в ногу со временем, я внутренне раскрепостилась. Мне стало легче делать то, что я хочу.

А дальше, не скрою, стремилась честно подняться по каким-то социально-научным ступеням. Не ради звания академика, а чтобы развивать своё направление. Потому что женщина в науке должна быть застрахована, вот как водитель на трассе. Не ради безнаказанности – её не бывает, а ради новых возможностей.

– Какие, например, возможности?

– Заявить свою тематику, отличную от той, что записана за институтом. И ещё много такого, что трудно объяснить.

* * *

– У вас была дилемма: семья или наука? Например, после рождения сына…

– Огромную положительную роль в том, что я осталась в науке, сыграл Всеволод Иванович. Это его бесспорный плюс. После рождения Святослава** были моменты, когда порядочная мать должна бы науку бросить и заниматься только сыном. Особенно когда он заболевал. Скажем, у него болело ухо. А Всеволод Иванович, зная, что у меня подходят сроки представления диссертации, не пускал меня к нему: «Напишешь страницу, я напечатаю – тогда пойдёшь». Святослав заливался, орал. Я вовсю ревела и с отчаянием писала, потому что главнее Всеволода Ивановича никого в квартире не было, апеллировать не к кому, физически он был сильнее меня, просто заставлял: «Сиди пиши». А потом я втянулась. Выяснилось, что могу уделять Святославу меньше внимания, чем следует, но всё-таки успевать на два фронта.

У меня намечалась поездка на конференцию в Гагры (были такие «Гагрские беседы» – в течение десяти–двенадцати дней биологи и физиологи собирались узким кругом и обсуждали свои проблемы). Участие в них считалось престижным и трудным: люди старались выявить недостатки в работах друг друга. Мне это не очень нравилось, я всегда стремилась найти позитивное в любой работе. И вот в канун отъезда я увидела, что у моего сына под кожей появилась опухоль. Вы представляете, как он мне дорог, у меня единственный сын, я врач и понимаю цену жизни. Все дни в Гаграх я жила с ощущением, что происходит что-то страшное.

Но что – не понимала, словно отключилась. И только по возвращении домой, когда Святослав показал эту опухоль, которая очень прилично выросла, меня, что называется, пробило. Ночь напролёт не спала, наутро повезла сына в онкологическую клинику. Вскоре в военном госпитале ему сделали удачную операцию…

Я как-то спросила Святослава, что бы он предпочёл: меня как заботливую мамашу рядом с ним в первые годы его жизни или такую, как тогда и как сейчас. Он ответил: такую, как тогда и как сейчас. Не потому, что я смогла дать ему больше в плане развития интеллекта – он бы и сам развился, вы ведь знаете, насколько он способный. Но, может быть, я смогла привить ему самостоятельность. Конечно, идеально было бы раздвоиться, нянчить ребёнка и одновременно заниматься наукой. Но куда мне до Юлия Цезаря.

* * *

Летом 1962 года меня вызвали в ЦК партии и предложили пост заведующей отделом науки. Кому пришла в голову такая мысль, не знаю. Сам по себе вызов был интересный. Сначала инструкторы в Ленинградском обкоме партии, которые обычно смотрели на меня сверху вниз, вдруг заговорили со мной очень ласково, мол, не забывайте про нас, – я и понятия не имела, почему должна про них не забывать, и удивилась до крайности.

– А кем вы тогда были?

– Старшим научным сотрудником в Нейрохирургическом институте имени Поленова. Довольно рано, в неполные тридцать пять лет, защитила докторскую диссертацию. Как депутатами тогда выбирали по разнарядке: надо женщину, учёного, такого-то возраста, возможно, даже внешность определяли, – так и меня, наверное, вычислили. Принимал меня секретарь ЦК Шелепин Александр Николаевич. Я пришла, по-моему, в третий подъезд. Внизу перед пустым гардеробом (лето) дежурный говорит: «Наталья Петровна, вам на третий этаж, воспользуйтесь лифтом». Дальше, пока я искала нужный кабинет, меня встречали люди, которые обращались ко мне по имени-отчеству и подсказывали дорогу. В довольно большой приёмной, явно волнуясь, ходила взад-вперёд женщина с косой вокруг головы, в строгом сугубо официальном костюме – а я была одета по-летнему нарядно. Это было после стажировки в Англии, где я увидела, как нужно одеваться.

– И кое-что про себя услышали…

– Да, я уже была другая. Но подумала, что здесь мой наряд ни к селу ни к городу. Между тем женщина вошла в кабинет, минут через семь её выпустили и пригласили меня. В кабинете сидели Шелепин, Данилов, который заведовал отделом науки ЦК и уходил с этого поста (потом он стал заместителем министра науки), и ещё один ответственный сотрудник. Они попросили: «Расскажите о себе, о своих жизненных планах». Вместо этого я стала рассказывать о том, как представляю себе организацию науки в стране, кого считаю крупным учёным в своей области, например Михаила Николаевича Ливанова. Вскоре его выбрали в Академию наук, думаю, отчасти с моей подачи. Я говорила о необходимости исследования живого мозга человека. О том, что на протяжении многих лет занималась электроэнцефалографией, диагностикой состояний мозга и поняла, как мало мы о нём знаем. Часть можно взять из того, что я почерпнула за границей, часть – из того, что сама додумала. Всё было спонтанно, я абсолютно не готовилась к этому спичу. Они меня слушали – знаете сколько? Четыре часа. Надо отдать им справедливость… Я тогда боролась – если можно бороться с молчащими людьми – за правду науки. И, как выяснилось, довольно успешно – на что я не очень-то рассчитывала. После встречи в ЦК меня препроводили к президенту Академии медицинских наук Блохину. Сотрудники ЦК подумали, что, не будучи специалистами, что-то могли не понять в моих словах. Но перед этим Данилов мне сказал: «Мы вас пригласили, чтобы рекомендовать на пост заведующей отделом науки ЦК. От таких предложений не отказываются, но, судя по всему, это вас не прельщает». Я согласилась, что не прельщает. Блохин тоже слушал меня больше двух часов – он умел слушать, это был один из первых его сроков как президента, и перед ним я тоже нарисовала свою политику исследования мозга.

* * *

– Я всюду искала союзников. Помню, в Первом медицинском рассказывала о новых возможностях, которые даёт стереотаксис***, – там есть такая шестая аудитория, она была доверху полна народа, мне аплодировали, меня хвалили, но никто не пошевелился, чтобы подключиться и помочь. Я начала думать, кто бы этим мог заняться. И, как убеждённая сторонница того, что с мозгом нужно максимально сблизиться, иначе его не понять, взяла ответственность на себя. Меня предупреждали: рискуешь дипломом. Директор нашего института во время первой операции по точечному вживлению электродов не вышел на работу. Для того чтобы в случае провала сказать, что это она самолично… Но провала не было. Первая-то наша больная «родилась в рубашке».

– Помните её?

– Прекрасно помню, Голдобина…

– В Советском Союзе этого тогда никто не делал?

– Вживления электродов? Нет, конечно.

– А надо было разрешение у кого-то получить?

– Сделав несколько таких операций, мы получили разрешение в Минздраве.

– То есть первую операцию делали явочным порядком?

– Знаете, Аркадий Яковлевич, на каком-то отрезке жизненного пути написать заявление в ЖЭК для меня было сверхтрудной задачей. И вот, поверьте, хотя в это и трудно поверить: я тогда, в 1961–1962 годы, понятия не имела, что нужно получить в Минздраве разрешение. Опубликовали статью, что для науки крайне важно. Почему Минздрав меня не изничтожил? По-моему, просто повезло. Но вскоре мы действительно получили разрешение. Сами пришли в Минздрав, а не так, что нас вызвали и отругали. Сейчас можно спросить: как мы посмели такую операцию сделать? Но я была настолько убеждена в её необходимости, что спрашивала себя: ну почему другие медлят? Лень им, что ли?

– А с больной как-то объяснились, подготовили её?

– Мы ей рассказали, что собираемся делать. Она была практически лежачая, тяжелейший паркинсонизм. В конце концов заболевание вернулось, но через двадцать с лишним лет. Она у нас успела похорошеть, помолодеть, выйти замуж. Причём электростимуляцию ей давала я сама. Это был период не просто моего личного участия в работе – я через многие методики прошла как главный исполнитель. И думать не думала, что я что-то нарушаю, раз действую во благо пациентов. И разговоры о том, что диплом положу на стол, пропускала мимо, верила в безусловный успех.

_________________

* В.И. Медведев, учёный-физиолог, член-корреспондент АН СССР.

** С.В. Медведев, академик РАН, основал вместе с Н.П. Бехтеревой Институт мозга человека РАН.

*** Математический расчёт на попадание в нужные точки мозга.