Война для меня началась, когда в одно из воскресений родители сказали, что я уже не буду получать на завтрак моё любимое яичко всмятку. Я не поверил: разве бывает завтрак без яичка всмятку? Но поверить пришлось.

В толстой пачке сохранившихся отцовских писем с фронта я нашёл документ от 12 августа 1941 года под названием «Уведомление», обязывавший нас с мамой «выехать из гор. Ленинграда на всё время войны». Пока мама раздумывала, подошло 7 сентября – день начала блокады Ленинграда.

В преддверии 1942 года папа писал с фронта: «42 год – это будет наш год с полной победой над врагом»! А в январе пришло известие о его гибели.

Тут как раз в наш дом попал снаряд, и посреди морозной блокадной зимы в нашей комнате вылетели оконные стёкла. В тот же день у нас появился дядя Яша и вставил в окна новые стёкла. С тех пор мама, как почти все ленинградцы, обклеивала оконные окна полосками из газет крест-накрест. Говорили, что это снижает воздействие на окна взрывной волны.

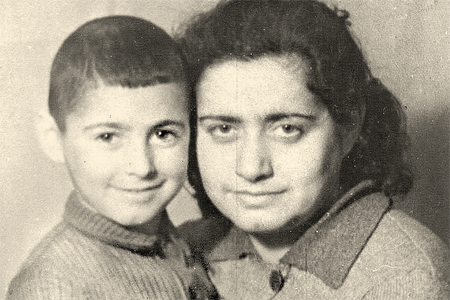

Уходя, дядя Яша сочувственно посмотрел на меня, мол, бедный парень: потеряв отца, ты потерял всё! Но это было не совсем так. Со мной была моя мама, и я выжил в холодные блокадные зимы, а их было целых три.

Самой страшной, холодной и голодной была зима 1942-го. Чтобы как-то выжить, мама распродала всё, что можно было продать. Помню, пришли какие-то люди, и она, промолвив: «Послушай последний раз», поставила на патефон пластинку с моей любимой песней «Расцветали яблони и груши», а потом отдала этим людям патефон со всеми имевшимися у нас пластинками, ещё какие-то вещи. Теперь эти люди, если живы, небось ходят с медалью «За оборону Ленинграда».

Той зимой главным и самым любимым моим лакомством был бутерброд, который я называл «хлебом с солем». При этом, по словам мамы, есть я не просил, знал, что дома ничего нет. Однажды случайная мамина знакомая украла наши хлебные карточки. Это был ужасный поступок, обрекавший на верную смерть. Нас спасли папины сёстры – поделились последним.

А от холода надо было спасаться самим. У нас в комнате с царских времён стояла красивая кафельная печь, но она плохо грела, и пришлось поставить «буржуйку», покрывавшую чёрной копотью весь потолок. Дрова были дефицитом, и в печь шло всё, что могло гореть: мебель, книги, половицы. У меня был столик-парта, который я очень любил, но однажды мама сказала: посиди на нём последний раз. Я посидел, а потом на моих глазах она разрубила его топором и отправила в печь.

Электричества не было, и мне запомнилась такая картина: вечер, на столе горит керосиновая лампа, а перед ней мама с книгой. Воды в кране тоже не было, её развозили в цистернах грузовики, которые называли водовозами, а зимой мама собирала снег с крыши.

По городу ходили страшные слухи, что детей воруют, чтобы сварить из них мыло. Однажды в магазине мама посадила меня на стол и отошла, а я закричал:

– Мама! А меня не украдут?

Ещё до войны папа повесил на стену чудо техники – чёрный репродуктор (тарелку), и сразу из него зазвучали «Валенки», «И кто его знает» и другие музыкальные шедевры того времени. Теперь же большую часть времени по радио звучал метроном: 60 ударов в минуту – в городе спокойно, 120 – воздушная тревога. В определённое время метроном прерывался и звучали последние известия, другие передачи. У меня с холодной зимой 42-го года ассоциируется жалобная песенка, которую я услышал тогда по радио: «У нашей Перепёлочки ножки болят. Ты ж моя, ты ж моя Перепёлочка. Ты ж моя родная Перепёлочка…»

В пятикомнатной коммунальной квартире кроме нас во время первой самой страшной блокадной зимы жила женщина по имени Тася с дочуркой немного младше меня. Остальные соседи успели эвакуироваться. Звали Тасину дочурку Идочка, была она настоящим ангелочком, белокурая, с громадными синими глазами, и характер у неё тоже был ангельский. Она разрешала мне играть со своими игрушками, среди них был замечательный многомачтовый корабль. Тася радовалась, когда я приходил к ним в комнату, потому что Идочка была больна и не выходила на улицу. Врачи приходили, прописывали лекарства, которые не помогали, и в конце концов признали у неё воспаление лёгких. Идочку увезли в больницу, откуда она не вышла.

После смерти Идочки Тася изменилась. Когда я стучал в её дверь, она, как и раньше, пускала меня к себе в комнату, но смотрела так, словно я был перед ней виноват, а когда я однажды протянул руку к кораблю Идочки, резко меня одёрнула:

– Не трогай! Игрушки Идочки трогать нельзя!

Вскоре Тася исчезла навсегда, и мы с мамой остались одни в громадной холодной квартире. Позже я узнал, что, возвращаясь с работы, Тася попала под обстрел и погибла.

Той зимой я тоже заболел воспалением лёгких. Врач сказала, что пришлёт за мной машину скорой помощи, и ушла, а мама, помня о судьбе Идочки, завернула меня в тёплое одеяло и на саночках отвезла к папиной сестре. Через две недели я выздоровел; наверно, у меня была более лёгкая форма болезни.

Как только я смог снова выходить на улицу, мы с мамой поехали в роно устраивать меня в детский сад. Там нас приняла начальница, которая подтвердила то, что мы слышали от добрых людей: да, мне как сыну погибшего воина полагалось место в дошкольном учреждении без очереди, и тут же принялась писать направление в детский садик на самой окраине города. Возить меня туда под бомбёжками и обстрелами означало повторить судьбу несчастной Таси. А дома еды почти не было.

– Но рядом с домом есть детский сад. Нельзя ли нам туда? – робко спросила мама.

– Нет там свободных мест, – отрезала начальница.

В этот момент в кабинет вошла немолодая дама с очень добрым лицом. Увидев её, начальница добавила усталым голосом:

– Впрочем, вот Вера Васильевна, директор этого садика. Поговорите с ней. Если она вас возьмёт, я возражать не буду.

– Нет, нет. У меня ни одного свободного места, – с ходу объявила Вера Васильевна, но, взглянув на заморыша, который прижимался к маме, не надеясь больше ни на кого на свете, вдруг сказала:

– Этого мальчика? Хорошо, я его возьму.

Так неожиданно вопрос быть или не быть решился в мою пользу, потому что в детском садике, куда я пришёл на следующий же день, кормили, да ещё четыре раза в день. Давали завтрак, обед полдник и ужин. Кормление проходило так: нас усаживали за маленькие столики, после чего наступало ожидание. Через какое-то казавшееся бесконечным время раздавался чей-то восторженный крик: «Несут!» – и появлялась официантка с подносом. Из чего точно состояло наше меню, я забыл. По-моему, самыми популярными блюдами были какие-то каши, картошка, брюква, а летом ещё и салат. Хлеб тоже давали, но мало. Запомнился такой случай: после обеда я собрал со стола хлебные крошки, съел их и вдруг заметил, что воспитательница наблюдает за мной. Я подумал, что провинился, но она неожиданно обратилась ко всему детскому сообществу:

– Сейчас Игорёк покушал, а потом собрал хлебные крошки в кулачок и съел. И вы, дети, все поступайте так же.

Во время бомбёжек под истерический крик радио «Воздушная тревога» и вой сирены мы организованно спускались в подвальное помещение, где почему-то располагалась кухня, служившая нам бомбоубежищем. Помню, одна из наших нянечек сказала:

– Слава богу, кухню устроили на глубине. Она надёжней любого бомбоубежища.

Случалось, мы за день не раз спускались на кухню, а то и ночевали там по несколько дней подряд, благо наш садик был круглосуточным. Готовили нас и к химической атаке, которой, к счастью ни разу не случилось. Нам раздали марлевые повязки, и мы надевали их по команде, а взрослые одновременно с нами натягивали на головы противогазы, приводившие меня в ужас: трудно было представить что-нибудь страшнее резиновых чудовищ с громадными стеклянными глазами, в которых превращались наши воспитательницы.

При всём этом воспитательная работа была на высоте. У нас был музыкальный руководитель Августа Яковлевна, с которой мы разучивали песни и танцы разных народов – лезгинку, «Бульбу варят, бульбу жарят» и многое другое. Но прежде всего мы выучили наизусть гимн Советского Союза, хотя я никак не мог понять фразу «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы» – «сквозь грозы» сливались в одно непонятное слово «сквозьгрозы»…

Мой интерес к музыке Августа Яковлевна заметила и разрешила иногда трогать клавиши – случайное сочетание звуков мне казалось волшебным.

А первого сентября победного 1945 года я пошёл в школу, где выяснилось, что больше чем у половины детей моего первого класса отцы погибли на войне, как и у меня.

Спустя время я встретил Августу Яковлевну. На ней была шляпка образца 1913 года и короткая шуба поверх платья до пят, самый старорежимный наряд. Увидев меня, она остановилась и строго спросила:

– Ты занимаешься музыкой?

– Нет, – ответил я.

– Безобразие! – гневно блеснула глазами Августа Яковлевна и торопливо зашагала своей дорогой, а я виновато посмотрел ей вслед. Не мог же я объяснить, что у мамы не было денег даже на самые дешёвые коньки «Снегурочки», не то что на музыкальную школу. Позже я понял, что гнев Августы Яковлевны был обратной стороной её доброты, которая помогала выжить нам, дошкольникам, в жестокие дни блокады Ленинграда.

Игорь Мощицкий