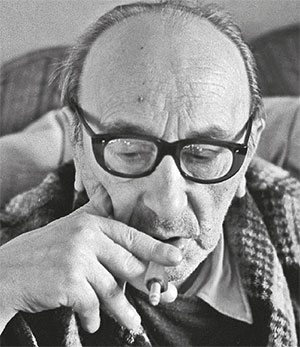

120 лет исполнилось со дня рождения Михаила Бахтина (1895–1975) – русского философа, культуролога, создателя новой теории европейского романа, в том числе концепции полифонизма в литературном произведении. И, кстати, интересное совпадение – 120-летие совпало с 50-летием с момента первого издания в 1965 году книги «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса».

Было время бесспорного поклонения идеям Бахтина, время увлечения его теориями смеховой культуры и карнавализации, которые на свой лад использовал всеядный постмодернизм, сделав иронию смыслообразующим стержнем своих произведений, а хаос – концептуальным новшеством, коему всё же не удалось скрыть рахитичности сюжетной мускулатуры и душевной анемии.

Сегодня наступило время переосмысления. Есть и поклонники, и противники Михаила Бахтина, упрекающие его в формировании у целого поколения «стёбности» мировосприятия, отсутствия уважения к серьёзности как к состоянию духовной сосредоточенности, а шире – в формировании философии десоветизации. Вот, например, что пишет Сергей Кургинян: «Бахтинская смеховая культура, превращённая в большое политическое действо, в мистерию общемирового масштаба, – только это и надо обсуждать. Только это соразмерно выдвинутой идее о стратегическом и метафизическом союзе между нашими псевдоконсервативными элитариями, вызвавшими из небытия «великого Бахтина», и их западными собратьями».

Предлагаем нашим читателям разные точки зрения на творчество Михаила Бахтина.

Девяностые годы XIX века – звёздное время рождения наших поэтов и филологов. Бонди, Шкловский, Лосев, Тынянов, Виноградов, Бахтин. Словно это была коллективная историческая акция: наша лучшая филологическая наука XX века родилась (физически) в эти несколько лет. Всех потом суровая эпоха повернула, но, кажется, двое имели бы особые основания продолжить вместе с поэтом: «Мне подменили жизнь. В другое русло, / Мимо другого потекла она». Филологам-философам, Лосеву и Бахтину, подменили жизнь, она потекла у них «мимо другого».

Это было событие историческое – на повороте нашей советской истории. Поворот сделал его возможным, и оно же было свидетельством поворота. Но исторические события имеют свою внутреннюю, человеческую, личную сторону и своё дифференциальное исчисление – видеть их так научил нас автор «Войны и мира». В настоящем случае я был свидетелем этой художественности истории и даже отчасти её невольным участником. Встреча с новым временем оказалась встречей с нашим поколением, только что вышедшим из XX съезда и своей комсомольско-марксистской невинности. Тогда-то мы и наткнулись на старую книгу о Достоевском, которая нас поразила. И тогда история избрала Вадима Кожинова. Видно, оглядываясь назад, что это была та встреча в значительном смысле, которую сам Бахтин теоретически описал как универсальнейший «хронотоп». Для нас это стало очень большим событием в жизни, но оказалось, что стало событием и для него. В одном из архивных бахтинских текстов, по-видимому начала 40-х годов, записано так: «Неожиданность и непредвидимость правды. Не ждать добра от закономерного и привычного, а только от чуда». Словно он пророчил себе поворот судьбы через 20 лет. Но с наступившим признанием драматизм судьбы Бахтина не остался в прошлом; он стал открываться по-новому, открывается и в судьбе посмертной. Успех его книги о Достоевском в 60-е годы был лишь большим запозданием и «сплошной аберрацией» (Гаспаров) или освобождением из плена той его современности 20-х годов? Книга тогда очень точно вышла в 1929-м – в год великого перелома, когда её автор уже полгода как был арестован. Она была постсимволистским прочтением Достоевского на фоне его прочтения в символизме. Автор одним из первых в России узнал Киркегора, но время памяти о символизме и Киркегоре было на излёте в год выхода книги. Время шло мимо неё, она оказалась несвоевременной и не стала событием.

<…> Бахтин открыл довольно обширный проблемный мир, материк проблем – как новые земли на карте гуманитарной мысли. Таково, например, чужое слово. Что проще и очевиднее этого факта? И, однако, это почти колумбово открытие в филологии Бахтина.

В одной беседе (28 октября 1972 года) Михаил Михайлович, говоря о классиках европейского искусствознания рубежа XIX–XX веков в сравнении с нашими искусствоведами, даже лучшими, заметил: «Те были проблемны с начала и до конца». Самого знаменитого, Вёльфлина, при этом не назвал, на вопрос же о нём отозвался, что он «полегче. У него концепция». Проблемность он явно предпочитал концепции <…>. Различие же понимал в соответствии с внутренней формой греческого слова «проблема»: выступание вперёд, торчание наружу (В.Н. Топоров). Очевидно, «концепция» для него заключала нечто от сглаживания этих острых значений, то, что он называл (всегда несочувственно) «сведением концов с концами». Сам он к этому не стремился, и его главные книги «торчат» как проблемы, не приведённые к наглядному единству. Как ни стараются за него бахтинисты свести концы с концами, противоречия между «Автором и героем» и «Достоевским» и между последним и «Рабле» неслучайно бросаются нам в глаза и должны быть признаны самой глубокой характеристикой творчества Бахтина. Он создал свой полифонический роман. Книги о Достоевском и о Рабле составляют единый проблемный мир по принципу дополнительности: видно, недаром их автор ссылался то на теорию относительности, то на квантовую физику, ибо мысль его состояла в неповерхностном родстве с философско-научными универсалиями нашего века.

Я – читатель Бахтина, и есть у меня в его сочинениях любимые места. Например: «Когда мы глядим друг на друга, два разных мира отражаются в зрачках наших глаз». В красоте этой фразы – мировоззренческий стиль Бахтина. Стиль «художника в науке» – это слово о герое «Хозяйки» он охотно выписывал в своей книге. Обширный труд об авторе и герое весь об этом – как двое глядят друг на друга. Элементарное, но очень сложное событие бытия. Двое – минимум события и минимум бытия; бытия, в котором они могли бы слиться, монологического, так сказать, бытия не знает Бахтин. Не бытие, а событие бытия – его категория. «Я нахожусь в бытии, как в событии…» Событие – категория сюжетная, художественная. В нашей фразе это скульптурная группа, объём, живая архитектоника (будучи озвучена, эта группа даст диалог; в «Авторе и герое» она ещё не озвучена). Событие, состоящее в отражении мира в зрачках наших глаз.

Лучше пройтись по некоторым любимым местам у Бахтина, чем пытаться обозревать его мир. Вот ещё: «Несказанное ядро души может быть отражено только в зеркале абсолютного сочувствия». <…> О любви как силе художественной – ещё одно дорогое место у Бахтина, и он здесь снова поэт. «Только любовь», – повторяет он, ритмизуя кусок своей философской прозы: только любовь способна «удержать и закрепить» многообразие бытия, «не растеряв и не рассеяв его, не оставив только голый остов основных линий и смысловых моментов <…> Равнодушная или неприязненная реакция есть всегда обедняющая и разлагающая предмет реакция: пройти мимо предмета во всём его многообразии, игнорировать или преодолеть его. Сама биологическая функция равнодушия есть освобождение нас от многообразия бытия, отвлечение от практически не существенного для нас, как бы экономия, сбережение его от рассеяния в многообразии. Такова же и функция забвения. Безлюбость, равнодушие никогда не разовьют достаточно силы, чтобы н а п р я ж ё н н о з а м е д л и т ь над предметом, закрепить, вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь его» <…>.

Слишком многое остаётся невостребованным и посейчас – например, замечательная бахтинская теория интонации как первичного экзистенциального момента высказывания, определяющего всю его «музыку», выводящего слово за его словесные пределы: «В интонации слово непосредственно соприкасается с жизнью». По существу, не востребована и книга о Достоевском, при всей её неслыханной славе. Здесь – громадное противоречие судьбы Бахтина. Противоречие в размахе признания и невостребованности по существу. В характере использования, превратившего бахтинские идеи и особенно термины в предметы массового культурного потребления, и неприступности в то же время внутреннего ядра его мысли.

Бахтин во многом себя от нас утаил – в особенности в позиции по «последним вопросам». В автокомментарии к своей книге он типологизировал героев Достоевского по этому именно признаку: тип живущих «последней ценностью» и «тип людей, строящих свою жизнь без всякого отношения к высшей ценности: хищники, аморалисты… Среднего типа людей Достоевский почти не знает». «Среднего типа» мыслителем, уж конечно, он не был. Но мировоззренческое ядро своё оставил непроговорённым. Очевидно, не по советским лишь цензурным условиям (хотя и они, конечно, имели место и свои деформации в его мысль внесли), а по мотивам внутренне принципиальным (не позволяя и нам поэтому судить об этом слишком решительно). Уже в двух своих ранних интимных трудах, написанных на сокровенном и чистом языке его философии и, по-видимому, свободных от цензурных приспособлений, он свернул с магистрального пути русской религиозной философии, и вся оригинальность Бахтина-мыслителя с этим основным фактом связана, им обусловлена. Унаследовав её проблематику, Бахтин сменил язык философствования, и это была большая смена. Он прошёл кантианскую школу самоограничения в последних вопросах и сделал своим философским жанром «феноменологическое описание» того, что он назвал событием бытия. Но язык описания насытил (в «Авторе и герое») теологическими понятиями и в них решал свою эстетику – как ситуацию «эстетического спасения» одного человека другим, героя автором <…>. Автор «Автора и героя» специально оговорил о своей работе, что она «совершенно светская». Но тем самым он дал понять, что она могла бы быть и иной; дал почувствовать невскрытую глубину за текстом. Это не религиозная философия – такой Бахтин не писал; это эстетика, но решаемая в теологических терминах; эстетика на границе с религиозной философией – без перехода границы.

Бахтин экзистенциален и прост. Вспоминая любимые из него места, хотелось в этом именно убедиться (но нынче надо уже его таким суметь рассмотреть сквозь туман современной «бахтинологии»). И он же «тёмен», как Гераклит (как кто-то недавно о нём пошутил – но только ли пошутил?), протеичен, неуловим. «Ядро» его неуловимо в наши интерпретационные сети. Бахтин – проблема в том самом собственном его, бахтинском, смысле – он так себя поставил (оставил) по отношению к нам – в большей степени, нежели нам оставил «концепцию». Он нас озадачил: Михаил Михайлович задал нам задачу и не дал алиби от неё уклониться; здесь самое время вспомнить ещё одну из сильных его метафор, экзистенциальную тоже, завещанную им не только как философский тезис, но как заповедь: не-алиби в бытии.

1995–2015 гг.

Сергей БОЧАРОВ, филолог, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН

Тайны «Круга Бахтина»

Эти два человека были ровесниками и друзьями, но их судьбы сложились по-разному. Бахтин прожил нелёгкую жизнь, но она длилась вдвое дольше жизни Волошинова, и он сумел под конец достичь признания. Сейчас его имя не нуждается в представлении. А Волошинов также жил трудно (хотя в отличие от Бахтина ни разу не был арестован), за короткий период деятельности издал под своим именем всего две книги («Фрейдизм», 1927; «Марксизм и философия языка», 1929) и несколько статей и умер, всеми забытый. Судьба этих книг и статей также оказалась сложной: сначала их забыли, а когда вспомнили, авторство Волошинова было оспорено в пользу Бахтина.

Эти два совсем молодых человека встретились в начале 1919 г. в небольшом городе Невеле (ныне Псковская область). Волошинов к тому времени был студентом-юристом Петроградского университета, поэтом и композитором, в 18 лет он уже издал музыкальные произведения. А больной с детства остеомиелитом Бахтин по этой причине, как выяснил крупный исследователь его биографии Николай Алексеевич Паньков (1956–2014), не имел даже среднего образования, оставив четвёртый класс гимназии. Тем не менее именно он стал лидером кружка, который у нас сейчас стало принято называть «кругом Бахтина».

В 1923 г. «круг Бахтина» перебрался в Петроград, вскоре ставший Ленинградом. Его состав пополнился, и кружок продолжал существовать до ареста Бахтина в конце 1928 г.

«Круг Бахтина» имел свои особенности. Чаще кружок объединял людей близких специальностей, но вокруг Бахтина собрались представители разных наук, даже не только гуманитарных: петрограф Б.В. Залесский, биолог И.И. Канаев. Члены кружка хорошо дополняли друг друга. Они работали или учились в разных местах и постоянно встречались с редко выходившим по болезни из дома Бахтиным. В ленинградский период существования кружка появились значительные публикации его участников: «Проблемы творчества Достоевского» Бахтина, «Формальный метод в литературоведении» П. Медведева, две вышеупомянутые книги Волошинова.

Сам Валентин Николаевич сразу по возвращении в Петроград восстановился в университете, но уже на этнолого-лингвистическом отделении факультета общественных наук, которое окончил в 1924 г. С 1925 по 1930 г. он был связан с Институтом сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ). В «круге Бахтина» Волошинов был единственным специалистом по языку. Тем не менее его первая книга посвящена иным сюжетам. Это скрупулёзный анализ концепций З. Фрейда, оцениваемых резко отрицательно. Автор приходил к выводу: «Психоанализ – плоть от плоти, кровь от крови разлагающейся буржуазной идеологии».

Вторая книга касалась проблем языка. Речь в ней шла и о марксизме, однако данная проблематика всё же не была главной. В центре внимания автора – история науки о языке и сущность человеческого языка.

А Бахтина в это время постигла катастрофа: он был арестован из-за связей вне кружка, в котором тогда больше никто не пострадал. На следствии он назвал себя «марксистом-ревизионистом», другие шли как «кадеты» и «монархисты». В марте 1930 г. Михаил Михайлович уехал в ссылку в Кустанай. Больше он и Волошинов никогда не видели друг друга. Кружок распался, хотя большинство его членов оставались в Ленинграде.

После закрытия ИЛЯЗВ Волошинов преподавал в Педагогическом институте имени Герцена, потом перешёл в Ленинградский институт повышения квалификации работников искусств, где читал социологию искусства и стал профессором. А после 1930 г. публикации Волошинова навсегда прекратились. На долгие годы перестал печататься и Бахтин.

Обе монографии Волошинова были забыты ещё при его жизни. Вспомнили их, прежде всего «Марксизм и философию языка», не у нас, а на Западе, благодаря Р. Якобсону, по инициативе которого она была в 1973 г. издана в английском переводе и сразу стала популярна во многих странах.

Однако как раз в годы, когда книгу открыли, возникла неожиданная проблема. Если издание 1973 г. ещё вышло под фамилией Волошинова, то вскоре всё более популярной начала становиться идея о принадлежности Бахтину книг и всех статей, изданных под фамилией Волошинова, а также книги расстрелянного в 1938 г. П.Н. Медведева о формальном методе. Об этом стали говорить ещё при жизни Бахтина, скончавшегося в марте 1975 г., и ещё чаще после его смерти. Одно из первых указаний было как раз в 1975 г. в третьем издании Большой советской энциклопедии, где в статье М.Н. Эпштейна «Психоанализ» в числе авторов, использовавших его положения «в борьбе против формалистической и вульгарно-социологической методологии», был назван «В. Волошинов (М. Бахтин)». Получалось, что Волошинов – псевдоним Бахтина! И сейчас в каталоге РГБ и Исторической библиотеки под фамилией Волошинова одна карточка: «Под этим именем публиковал свои работы М.М. Бахтин».

Но на чём основана версия об авторстве Бахтина? Есть много свидетельств того, что Михаил Михайлович говорил об этом в последние годы жизни. Однако это были лишь устные высказывания, Бахтин избегал об этом говорить при записи на магнитофон и редко письменно касался этой темы… Сегодня у нас, к сожалению, нет возможности отделить идеи Бахтина от идей Волошинова. Обращение же к бесспорным сочинениям Бахтина не поможет: в те годы он не писал о проблематике, связанной с языком, а в его лингвистических работах 50-х годов концепция частично изменилась.

Итак, следует признать значение и Бахтина, и Волошинова. Вклад каждого из них в науку значителен. О Бахтине написано очень много. О Волошинове – значительно меньше: разве что содержательные исследования Н.Л. Васильева и Н.А. Панькова. Будем надеяться на то, что в будущем ситуация изменится…

Владимир АЛПАТОВ, директор Института языкознания РАН, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук

Человек завета

Из жизнемыслей Георгия Гачева (1929–2008)

Поехали к Бахтину в Саранск Бочаров, Кожинов и я

18.09.2003. К нам в отдел теории принесли Словник предпринимаемой новой Литературной энциклопедии на «апробацию». И вот Кожинов задал вопрос: «А почему нет имени Бахтина?» Он один из нас читал книгу Бахтина о поэтике Достоевского, 1929 г. издания. Встал вопрос: жив ли? где он?.. Оказалось – жив, в Саранске, – сообщил Л.И. Тимофеев. Более того: в архиве ИМЛИ за железной дверью – диссертация Бахтина о Рабле. Мы приникли читать желтоватые страницы – и нам «открылся мир иной». Кожинов написал письмо. Бахтин ответил – и мы, лёгкие на подъем, тридцатилетние, вот уже в поезде – и наутро в Саранске. Ночь не спали, проговорили – наутро, несколько ошалелые, сошли. Куда приехали? В Мордовию – в Тьмутаракань какую_то… Но день – летний, солнечный…

В гостях у Бахтина – в его хронотопе

19.09.2003. Вон позвонил Бочарову – освежить в памяти нашу поездку к Бахтину (была, оказывается, в конце июня 1961-го, до моей поездки в Среднюю Азию), и он, припоминая нашу с ним беседу дома у них, главное: впервые услышал слово ХРОНОТОП! Что всё совершается не тут, на плоском уровне «здесь и теперь», но – в вертикали и шаре Целого: во Времени_Пространстве! Раздвинул и горизонты, и оси…

Кстати, Бочаров вспомнил: да, мы не спали ночь в поезде, стояли в тамбуре, Вадим много читал стихи – и, в частности, Мандельштама – про ос: «сосут ось земную»… Я же эти стихи помню в интонации А.Д. Синявского: делая губы трубочкой, произносил: «сосут…»

Молодые были! Вадим в купе состязался с солдатиком: кто руку передавит-положит другого – и огорчался, что тот брал верх.

Разны и воспоминания о первой встрече с Бахтиным. Мы пришли к Университету, у ступенчатого подъёма. И мне виделось так: мы внизу, а сверху вдруг появился шар головы приземистого человека на костылях, в лучах солнца голова – как в нимбе-ореоле… Бочаров же помнит иначе: Бахтин просто стоял внизу лестницы и ждал машину…

Так что у меня – мифологизированный образ нашей встречи.

В двухкомнатной квартирке Бахтиных на 1-м этаже – как «хрущобы» – нет, более старой пятиэтажки – долго сидели, говорили, спознавались. Было тесновато, я сидел напротив – и как-то, восхищённый, придвинулся и вопросил: «Научите, как так прожить жизнь чисто и абсолютно!» – что потом обсуждалось между Кожиновым и Бочаровым уже в печати воспоминаний: стоял ли Гачев на коленях перед Бахтиным?

<…>

29.11.1972. <…> Христос лучше всего проповедуется молчанием, выслушиванием, глядением – вон как Бахтин, когда к нему приходят и говорят. <…>

[В ДНИ ПОХОРОН БАХТИНА]

08.03.1975. <…> Бахтин – человек завета. Послан, чтоб донести, передать предание. И донёс, и передал. Форму такую нашёл – сделал, чтоб в скинии_ковчеге этом священство духа и мысли пронести можно было б чрез адовы круги!..

Он – как Тихон, как Зосима – святой отец. Не интеллектом одним, но всей тканию своею, пребыванием_присутствием – мощно просветляют…

09.03.1975. И вот лежит человек, прошедший путь! Такой трудный и долгий. Теперь в ладье – готов сняться в дальнее плавание. И нам предстоит сейчас спускать судно с ним со стапеля.

Так думал я под конец в доме его перед выносом тела.

<…> Гордо за человека и радостно хоронить такого, всё сделавшего! Даже с лишком и избытком. Имел даже человек довесок в жизни: пожить в качестве дживан-мукты, при жизни освобождённого.

<…> Все ещё жили, а он – уже бытийствовал.

И мы, горячо и смутно живущие, приходили к нему, уже свободному от дел своих.

И он вроде вникал в наши… Слушал…

Живая церковь вокруг него образовалась. И вот сегодня она собралась, осиротевшая…

Да, глава он общины.

10.03.1975. <…> Речей не было. Ни у кого не поднималась рука разверзнуть пасть свою и выплеснуть слово. Он, кто постиг все недра, откуда слово, и все извилины, закоулки, лазейки и ориентированности его обертонов, и так всё слышал. И мы с ним прислушивались к массовому молчанию нашему – что в нём? <…>

10.03.1975. <…> Когда несколько раз мы оставались наедине с ним, живым, наступало молчание, и душа моя, взыскуя понять до конца, билась о какое-то недро-ядро его, которое стояло как неприступный и непроницаемый барьер-утёс. No pasaran! Дальше не пускалось. <…>

Косвенное общение он более ценил, чем грубое прямое вторжение, – и в косвенном чуть более приоткрывался. Имеющий уши мог слышать. Бочаров слышать мог. Да и вся его теория косвенности слова к слову и слова о слово, взаимной ориентированности голосов – всё это есть плетение сокрытия каждым ядра своего. И в то же время именно через такой увод, под завесой этой, оно, деликатное и нежное, единственно могло приоткрываться и являть свой сказ.

Как есть лечебные грязи, так есть и лечебные близи. Одна такая был Бахтин. <…>

12.11.2001. <…> Двадцатый век – век релятивизма, теория относительности делает погоду. <…> Такая пошла мода и модель – временно-локальные себе суррогаты Абсолюта творить: чтобы хоть на мой век хватило чего придерживаться. Кому – футуризм, кому – техницизм, кому – перманентная революция, авангард, синергетика, семиотика… – мелкие устойчивости в кружении; кому – кришнаиты, секты… <…>

А через СМИ включаемся в блеф Рекламы и разуверение во всём, кроме Сникерса и защиты от Кариеса… С ума сойдёшь, если быть включённым в кружение глобального мира. Воистину – колесо Сансары, Майя. Авидья. Всё зовёт и влечёт впадать и падать <…>.

Чем же держаться в вертикали прямостояния человеку, как ось? Тут подсказ может быть – гирокомпас, волчок: кружась – стоит! Как Земля сама, как Солнечная система… Так и современная планетарная цивилизация?.. Пущай её – кружится всё скорее, как и идёт дело в истории. И тогда самовыделится устойчивость – из мрака и множества, а в итоге останутся «я» и «Бог». «Я» – как наличность-реальность незыблемости, пока жив.

И «Бог» – проекция «я», Абсолют, который тоже solus – один, Единый, и тоже Личность?..

Вспоминаю разговор с Бахтиным в Малеевке в 1965 году. Я тогда вознамерился писать Историю Совести и вопросил его: как он к этому отнесётся? Он: «А на что вы обопрёте совесть?» Я растерялся: вроде самоопорна она… Он: «Для меня опора совести – Бог. Но если вы так не чувствуете, то пишите так, как будто совесть была бы последняя инстанция. Так тоже неплохо…»

Так что вот – отец Карнавала, и он же – отец Диалога, а в нём в предельности «я» и Бог – агенты сего Диалога. То есть и у Бахтина получается – гирокомпас, волчок: на периферии бытия – кружение карнавала, сансары, майи, а в центре – ось, вертикаль, «я» и Бог_