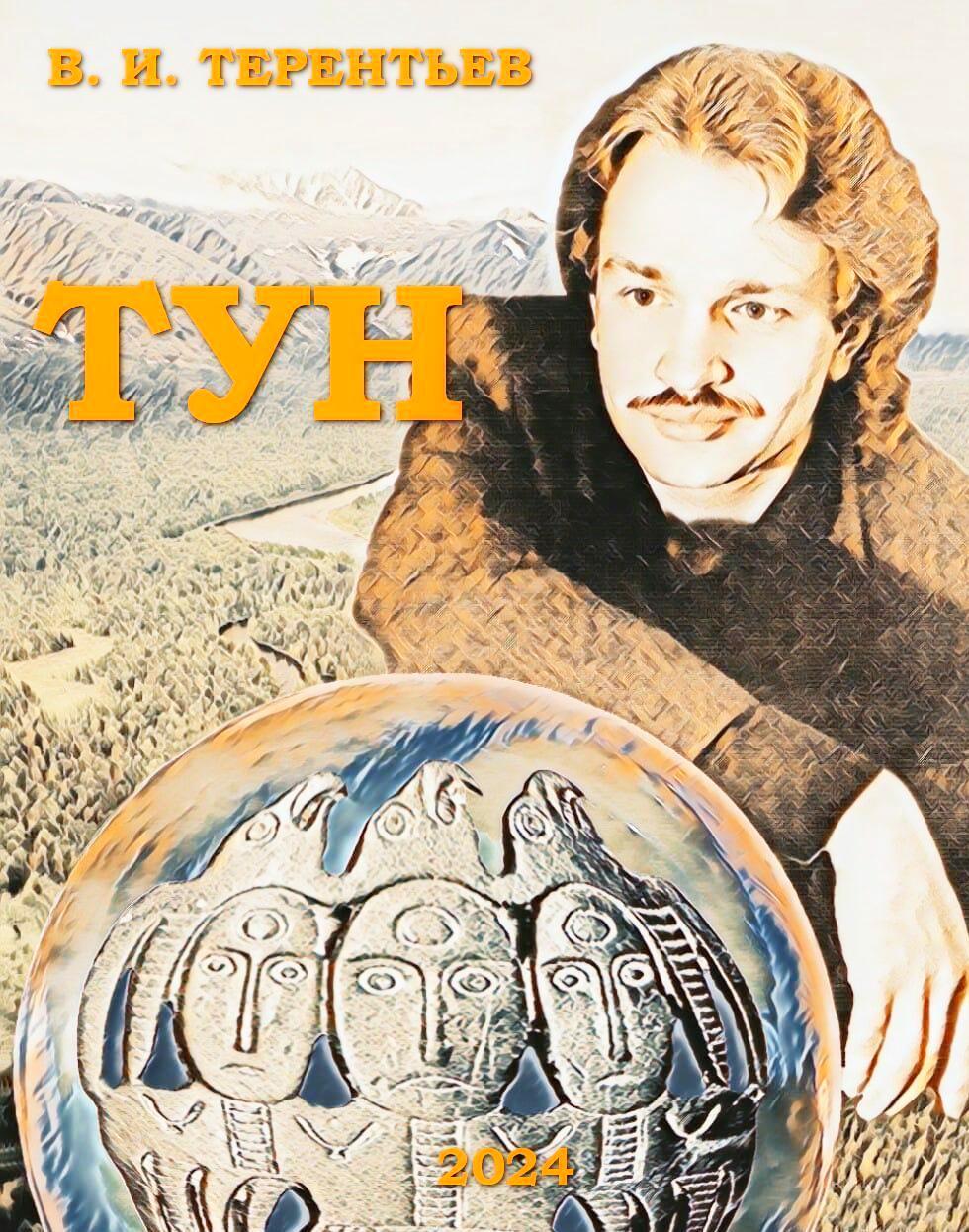

Публикацию глав романа, вышедшего из-под пера нашего собкора в Сочи Виктора Терентьева в августе 2024 года (https://lgz.ru/article/tun-ili-mif-o-realnosti/), мы приурочиваем сразу к нескольким знаменательным датам – 90-летию со дня рождения Алисы Фрейндлих и Михаила Козакова, 100-летию Иннокентия Смоктуновского и 70-летию Петериса Гаудиньша, а также к 30-летию со дня смерти Александра Кайдановского и 35-летию кончины Сергея Параджанова.

Судьбы этих легендарных личностей тесно переплетаются с судьбой героя «Туна, или Мифа о реальности» (в фольклоре народа коми туны – колдуны), с образом героя фильма Андрея Тарковского «Сталкер» и с темой супружеских взаимоотношений. Так, в повествовании пересекаются жизненные линии актёров, исполнивших в кинокартине роли Сталкера и его жены, на фоне неразрывной связи режиссёра-постановщика со своей «второй половинкой» и их кармического влияния друг на друга.

Роман российского публициста поднимает злободневные проблемы «культуры отмены», свободы слова и совести… Главного героя – молодого журналиста и телережиссёра Глеба Терникова – на духовные поиски общего для всех и каждого места под солнцем вдохновляют будни летней и зимней столиц современной России, древняя история и фольклор одного из северных народов финно-угорской группы. В официальной характеристике, выданной в ХХI веке председателем телерадиокомпании «Коми лов» («Душа Коми») Верой Копотевой автору и режиссёру авторской телепрограммы «Кристальный шар» Глебу Терникову, тот обвиняется в… колдовстве и энергетическом вампиризме. Однако формальной причиной увольнения 29-летнего парня стали нарушения правил трудового распорядка – ночные монтажи, превышение монтажного коэффициента и то, за что… 29-летний Алексей Стаханов был удостоен ордена Ленина.

Осознав, что пока у руля «Коми лов» стоит Вера Аароновна, делать в Сыктывкаре нечего, Глеб подался в Сочи, где устроился в радиоредакцию городской телерадиокомпании. Не прошло и полугода, как выходцу из Коми предложили кресло руководителя «Радио Сочи», а спустя пару месяцев Терников возглавил культурно-просветительский телеканал, созданный при ТРК. Для бывшего сыктывкарца всё складывалось весьма удачно, но выборы мэра курорта в 2000-м спровоцировали смену председателя электронного СМИ. Новый начальник, руководствуясь конъюнктурными соображениями, запросил характеристику с прежнего места работы Терникова. Ответ за подписью Веры Копотевой не заставил долго ждать.

Характеристика, перечеркнувшая дальнейшую карьеру регионального телевизионщика в курортной столице России, сочинскими стараниями стала достоянием московского теленачальства и волчьим билетом во всероссийском масштабе. А благие намерения сыктывкарской медиачиновницы обернулись «вторым пришествием» Пама, верховного жреца древних коми: тун-колдун из «Кристального шара» решил добиться справедливости если не магическими заклятиями и могущественными чарами, то посредством не менее эффективной судебной системы. Сыктывкарский федеральный суд принял к рассмотрению его иск о защите чести и достоинства, что вынудило Глеба вернуться из субтропического рая в край не лесов – лесоповала…

Произведение публикуется в авторской редакции и ориентировано на широкий круг читателей. 18+

Глава десятая

КНИЖНЫЕ ДЕТИ

В РАЗМЫШЛЕНИЯХ о современном воплощении Зарни ань (Золотой бабы), которому в Сыктывкаре и в ХХI веке поклоняются не меньше, чем древние предки коми – легендарному идолу, впервые описанному норвежскими викингами в 1023 году, согласно скандинавской «Саге об Олаве святом», Терников свернул с улицы Советской и пошёл по Пушкина, мимо здания суда, где вскоре будет рассматриваться дело о защите его чести и достоинства.

Приятельница Глеба Ксения Кошкина, пригласившая остановиться у неё (и суд с аэропортом – в шаговой доступности, и деньги на ветер выбрасывать не придётся), жила неподалёку, на улице Ленина, в трёхкомнатной квартире – с одиннадцатилетней дочкой Анфисой, как раз уехавшей на юг к морю в детский лагерь, и тремя усатыми-полосатыми олицетворениями древнеегипетской богини Бастет: чёрной своенравной Кариной, её покладистой белой сестрой Снежаной и буйным сиамским котом Банзаем.

Карина давно и безоговорочно признала в Терникове «своего». Когда Глеб приходил в гости к коллеге и за чашкой чая на кухне обсуждал съёмочный план очередного «Кристального шара», хвостатая Ночь взбиралась на его правое плечо, осторожно запускала когти в свитер, словно массируя закадычного друга, и благосклонно мурлыкала.

Но до дома Кошкиной идти ещё минут двадцать. Шелест листвы берёз, их сочный сладковатый аромат с примешивающимися в городском букете нотами черёмухи, можжевельника и различных смол, радовали душу. Размеренный ритм жизни Сыктывкара успокаивал, пробуждая воспоминания о ранней юности. Точно так же, в не менее спокойной Печоре, где прошли школьные годы парня, он любил прогулки по тенистым улочкам провинциального городка – ещё одного «храма на крови».

Первые заключённые прибыли в Печору в 1938-м и проложили первые коммуникации, а также возвели железнодорожный мост, связавший два берега реки. Всё – благодаря Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 28 октября 1937 года о строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали для вывоза нефти, газа, каменного угля и леса. Протяжённость – 1560 километров, ввод в эксплуатацию – в 1945-м.

Строительство доверили тем, кто не мог отказаться. За годы существования печорского подразделения Главного управления лагерей здесь полегли в землю почти полмиллиона человек. Тридцать процентов распределённых сюда – политические, осуждённые по 58-й статье УК РСФСР, включая дочь маршала Тухачевского Светлану, музыканта, поэта, прозаика, лётчика и авиаконструктора, священника Николая Бруни, философа и историка культуры Льва Карсавина, историка искусства и художественного критика Николая Пунина… Шестой премьер-министр Израиля и лауреат Нобелевской премии мира Менахем Бегин в своей книге «В белые ночи» поделится подробными и леденящими душу воспоминаниями о том, как летом 1941-го, будучи заключённым в бригаде грузчиков, принимал участие в сооружении инженерных конструкций моста через Печору.

Официальная пропаганда почтительно величала эту «вакуумную коробку» ГУЛАГа, с выкачанной из неё духовной атмосферой, «энергетической столицей региона» (благодаря Печорской ГРЭС, построенной во второй половине 1970-х) и значимым многоотраслевым транспортным и транзитно-распределительным узлом, обеспечивающим перевалку грузов, включая каменный уголь, с железной дороги на речной транспорт для припечорских районов, а также древесины – с водной трассы на рельсы. Железнодорожная станция и локомотивное депо – основные градообразующие предприятия, появившиеся в начале сороковых. Тогда же откроют самую крупную на Печоре судоверфь и речной порт с ремонтными мастерскими, где в дальнейшем будут не только модернизировать суда, но и строить нефтеналивные баржи и танкеры.

И вдруг в перестроечные времена одна из центральных газет СССР посвятит северному центру цивилизации, средоточию высоких мощностей и скоростей весьма критический разворот с заголовком «Город не на обочине», в красках расписав мрачные нравы и обычаи сонного захолустья. Однако разве это что-то изменит в жизни печорцев, нисколько не чувствующих себя провинциалами? Оправданием их размеренным будням – умиротворение берёзово-еловых лесов с болотно-луговой флорой и река с живописными берегами, на одном из которых в 1967-м установлен первый в стране памятник исследователю Арктики Владимиру Русанову.

ВЫДАЮЩИЙСЯ географ, геолог, этнограф, сосланный в уездный Усть-Сысольск за участие в студенческих забастовках, в 1901-1903 годах побывал в печорских краях с экспедицией. Тогда и записал в своём дневнике: «Придёт время, и на этом берегу Печоры будет построен город, а здесь разбит прекрасный парк, и этим изумительным зрелищем будет наслаждаться рабочий люд». Всё сбылось и относительно города, и рабочего люда, наслаждающегося прекрасным парком, в котором на высоком постаменте в виде скалы красуется каменная композиция скульптора Юрия Борисова. Волевой Русанов всматривается в неизведанную даль, уперев правую ногу о кладь на борту лодки, рассекающей волны могучей северной реки. Рядом с энтузиастом-первопроходцем – проводник. Эмоциональный накал мизансцены заразителен: чувствуется, как неутолимая жажда странствий прибавляет силы и подогревает кровь.

Кровь Глеба в Печоре кипела в такт песне Владимира Высоцкого из кинофильма Сергея Тарасова по роману Вальтера Скотта «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», билеты на который в кинотеатре «Космос» стоили… двадцать пять копеек:

Сpедь оплывших свечей и вечеpних молитв,

Сpедь военных тpофеев и миpных костpов

Жили книжные дети, не знавшие битв,

Изнывая от мелких своих катастpоф.

Детям вечно досаден их возpаст и быт,

И дpались мы до ссадин, до смеpтных обид.

Hо одежды латали нам матеpи в сpок.

Мы же книги глотали, пьянея от стpок…

О да! И под ложечкой сладко сосало от романтичных фраз, и аромат приключений, слетая с пожелтевших страниц, кружил голову книжному ребёнку Терникову, вводившему на роль героев авантюрных романов себя и обещавшему беззаветно любить прекрасных дам! Кстати, актриса Тамара Акулова, исполнившая в кинокартине роль леди Ровены, казалась тогда Глебу копией региональной тележурналистки Веры Копотевой: такая же возвышенная и благородная…

И в одном из семи чудес Украины – Хотинской крепости, изображавшей в фильме замок Торкилстон, резиденцию барона Реджинальда Фрон де Бефа, – печорский пионер бывал на экскурсии, восхищаясь сорокаметровыми в высоту и шестиметровыми в ширину стенами, возведёнными в XV веке.

И много позже, став журналистом, возьмёт интервью у исполнителя роли Айвенго – латвийского актёра Петериса Гаудиньша.

ПЕТЕРИС родился в 1956-м в семье рижских врачей. Хотел пойти по стопам родителей – поступил в мединститут, но, проучившись полгода, бросил. Успешно сдал экзамены в Латвийскую консерваторию на театральный факультет, отучился. Популярность пришла с фильмом Яниса Стрейча по роману Сомерсета Моэма «Театр», где Гаудиньш сыграл роль сына Джулии Ламберт, талантливой британской актрисы в исполнении великой Вии Артмане.

Славу прекрасного «кинопринца» упрочила картина Юлия Карасика по пьесе Эжена Скриба «Стакан воды», где Петерису доверили роль капитана королевской гвардии, офицера охраны Артура Мэшема, в которого влюблены королева Англии Анна (Наталия Белохвостикова) и герцогиня Мальборо (Алла Демидова).

– Алла Сергеевна при первой встрече на съёмочной площадке не восприняла меня всерьёз, – признается Гаудиньш Терникову. – Решила, что утвердили из-за смазливой внешности, а как актёр я из себя ничего представляю. Даже попросила ассистента срочно дать мне шпагу, чтоб «было за что держаться». Я мгновенно парировал: «Могу держаться за шляпу». Мы рассмеялись, и напряжение исчезло.

Актёр, откинувшись на спинку плетёного стула, на несколько секунд задумается. Его голубые глаза будут гармонировать с безоблачной небесной синью – полог навеса над столиком в уличном кафе, где разместятся интервьюер и интервьюируемый, примется задирать тёплый летний бриз, одновременно теребя полы серого классического пиджака Петериса и играя с расстёгнутым воротом его светлой рубашки. Солнце мягко позолотит правильные черты янтарного от загара лица поседевшего, постриженного под бокс, усатого и морщинистого, но обаятельного «Мэшема». Он, как всегда, будет окружён женским вниманием. Проходящие мимо столика красотки вывернут шеи засматриваясь на знойного латыша. Неудивительно, подумает Терников, что много лет назад Гаудиньшу удастся с лёгкостью увести скрибовскую роль у другого Аполлона советской фабрики грёз – Александра Абдулова (об этом Глебу Александр Гаврилович расскажет на «Кинотавре»).

– Карасик изводил гениальную Демидову дублями, – грустно улыбнётся Петерис, говорящий на русском с приятным акцентом. – В одной из сцен Юлий Юрьевич чуть ли не двадцать раз заставил Аллу Сергеевну повторить одну и ту же фразу, чтоб добиться нужной ему интонации. Хотя предлагаемые ею варианты были выразительнее и психологически убедительнее.

Тут Терников смекнёт, почему Демидова в беседе с ним, которая состоится также, как и с Абдуловым, на сочинском кинофестивале, оценит свою работу в постановке Карасика в качестве проходной, хотя многие зрители полюбят актрису за удивительно живой образ умной, властной, стервозной первой статс-дамы английского королевского двора.

– «СТАКАН воды» вышел на экраны в 1979-м, – напомнит Глеб, – а спустя три года – новый успех с картиной «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». В 1983-м она стала лидером проката: её посмотрели двадцать восемь миллионов зрителей!

– Да, – просияет Петерис, – толпы поклонниц, соскучившихся по киноромантике… Однако будем откровенны: подлинным драматизмом фильм наполнили щемящие душу баллады Высоцкого, а не сюжетная интрига или характеры героев. Драматургическо-режиссёрские просчёты удалось компенсировать Владимиру Семёновичу, переигравшему нас всех, ставшему нервом той ленты и создавшему полноценную эмоциональную палитру. В остальном, с точки зрения профессии, это кассовый проект, но не шедевр… Лично я привык в работе над любым образом выкладываться на сто процентов. И если моему герою предстоит, например, скакать на коне, готов часами совершенствовать мастерство верховой езды. Почему бы для этого не организовать занятия в манеже? Оказывается, нет времени и необходимости: в седло – и в кадр!

– Вы и в личной жизни – перфекционист?

– В молодости был очень влюбчив. До тридцати выглядел моложе своих лет (поэтому и на серьёзные роли не утверждали – слишком юн), то есть проблем с девушками никогда не испытывал. Но, во-первых, семья и дети несовместимы с кочевой актёрской жизнью (съёмки, гастроли), а я к обязательствам перед потомством отношусь ответственно. Во-вторых, мужик по своей природе – «охотник», женщина – «добыча». Такие уж архаические у меня понятия. Не пристало представительнице нежного пола брать быка за рога, останавливать коня на скаку и входить в горящие избы. Воительницы – не мой идеал, но именно у них я почему-то вызывал повышенный интерес, нередко чувствуя себя трофеем очередной прекрасной Марпесии, Фалестриды или супервумен. В-третьих, браки заключаются на небесах. Есть ли смысл идти наперекор своему сердцу и пытаться обмануть судьбу?

Глава одиннадцатая

ВО ИМЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ

В ЗНАК согласия с Гаудиньшем Терников кивнёт головой, а про себя подумает: представления о женском счастье, как и мужском, стереотипны. Каждый человек – самостоятельная личность, априори целостная и сама выбирающая между романтическими отношениями, дружбой, карьерой, хобби. Условное разделение на рыцарей без страха и упрёка, с их маскулинными приоритетами (лидерскими качествами, рискованностью, самообладанием, успешностью), и прекрасных дам, лишённых права на активное строительство личной жизни, выглядит неактуальным.

Есть ли смысл принцессе, безропотно сложа руки, сидеть у окна и ждать принца на белом коне? А вдруг он никогда не приедет? Или приедет, но будет далёк от совершенства: где гарантии, что «ниспосланные небом» окажутся без недостатков? Строительство отношений – кропотливая работа. Не потому ли, как утверждают социологи, более семидесяти процентов браков распадаются, а сорок процентов подавших на развод убеждены, что поторопились с выбором «второй половинки»?

Миф о прекрасной, нежной, заботливой фемине и решительном, благородном, надёжном кавалере, влюбившихся с первого взгляда, проживших жизнь долго и счастливо, а умерших в один день, бесконечно далёк от реальности, хотя ей не противоречит. Среди знакомых Глеба идеальных пар (или производивших такое впечатление) было немного, они являлись, скорее, исключением из общего правила. Искренний и здоровый союз, считал парень, основан на знании подлинных человеческих натур – без мифологизирования характеров и идеализации личностных качеств. Безупречная леди может стать достойным призом для настоящего джентльмена, принявшего участие в регате судьбы не обязательно под алым парусом. Однако в контракте с удачей всё самое важное традиционно прописано мелким шрифтом.

Если уже на стадии знакомства со стороны представителей как сильного, так и слабого пола наблюдаются элементы навязчивости – сталкинга с чрезмерными ухаживаниями, контролем, ревностью (тут случаи Гаудиньша и Терникова воспринимались Глебом как идентичные), – это сигнал-предупреждение о возможном последующем вероломном нападении на личные границы с жестоким подавлением воли и иными «ягодками» абьюза.

Кокетливые игры в неприступность с трудно расшифровываемыми намёками-ребусами, вкусовые ритуалы «первого шага» и «ответного звонка» – тоже редко способствуют эмоциональному сближению. Вере и Глебу они точно не помогли. В случае обоюдной симпатии, пусть субъективно ощущаемой, не лучше ли достичь объективной оценки происходящего и достоверного прогноза на развитие отношений за счёт честного, но деликатного разговора? Инициатором станет тот, кто смелее, – по импульсу.

Кто был охотник, кто – добыча?

Всё дьявольски наоборот…

Терников при всём желании не сможет забыть импульсивные «наезды» смелой женщины: от «может, пойдём к вам, Глеб Васильевич, отварим картошечку, порежем селёдочку, под закусочку пригубим водочку…» до «в конце концов, мы будем спать?!» Избыточный напор и неуместная требовательность в сочетании с грубоватой формой интимных фантазий («А куда вы меня поцелуете – есть ли этот орган у мужчин?») произведут отталкивающе-гнетущее впечатление. Хотя шутливо-неискренний тон и фальшивая бравада, возможно, маскируют смущение? Поэтому в ответ парень, многозначительно улыбаясь, неизменно будет безмолвствовать, так как сказать нечего. Отказать – унизить («Женщине нужно всегда говорить: «Да», – любила повторять одна из приятельниц Глеба), а согласиться – надругаться над собой. И молчание облагодетельствованного «благодетельница» традиционно интерпретирует как чрезмерную скромность и нерешительность, вдохновляющие воительницу на новые осады крепости.

К счастью, дело обычно не заходит дальше вербальных, хотя и весьма настойчивых притязаний с административными последствиями в виде выговоров. Да и, может, последствия не имеют никакого отношения к предшествовавшим событиям? Просто так совпало…

НЕ ОБДЕЛЁННЫЙ общественным вниманием к личной жизни, Петерис Гаудиньш не решится ограничивать свободу узами Гименея. Вот и Аль Пачино тоже ни разу не отважится на официальный брак, что, однако, не помешает голливудскому «крёстному отцу» обзавестись четырьмя родными детьми. У латвийского актёра, в отличие от американского, наследников не будет (по крайней мере, на момент разговора с Глебом Терниковым). Но разве это повод уподобляться досужим пустозвонам, зачисляя очередного закоренелого бобыля, пусть даже из мира кино, в лигу Нарцисса или сообщество поклонников Ганимеда?

Древнегреческий философ Фалес Милетский на вопрос, почему он не имеет детей, отвечал: «Потому что люблю их». Созвучная мысль – в пьесе «Эдип в Колоне» Софокла, воспользовавшегося поэтическим образом Феогнита:

Величайшее первое благо – совсем

Не рождаться, второе – родившись,

Умереть поскорей…

Вот и Платон в «Апологии Сократа» приписывает мудрейшему из смертных слова, что если бы смерть даже навсегда похищала у нас сознание, всё-таки была бы дивным благом, ибо глубокий сон без сновидений лучше любого дня самой счастливой жизни!

В отличие от Сократа, которому, как известно, крупно не повезло в законном браке, немало философов навсегда пренебрегли супружеским хомутом: Вольтер, Кант, Фонтенель, д’Аламбер, Шопенгауэр, Юм, Фурье, Ницше… Из учёных на память Глебу Терникову приходили Исаак Ньютон, Блез Паскаль, Адам Смит, Пьер-Жозеф Прудон, Георг Ом, Эдуард Гиббон, Джон Дальтон, Никола Тесла… Список деятелей культуры и искусства, отказавшихся от обряда венчания и всех сопутствующих обязанностей, Глеб в разговорах на эту тему обычно начинал с Вергилия, родившегося в семидесятом году до нашей эры.

А родившийся в стопятидесятом году нашей эры христианский богослов и философ Климент Александрийский, тоже убеждённый холостяк, в одном из своих трактатов (Строматы, III, 6, 9) обращает внимание на три любопытных фрагмента из апокрифического Евангелия от египтян. В первом на вопрос ученицы Саломии «доколе будет царствовать смерть?» Христос отвечает: «Доколе вы, жёны, будете рождать». А когда Саломия спрашивает: «Так я хорошо делала, что не рождала?», получает ответ: «Можно вкушать от каждого растения, но не от имущего горечь».

Во втором фрагменте на вопрос «когда придёт Царствие Божие?» вопрошающая слышит: «(Тогда), когда совлечёте и попрёте ногами покров стыда, когда двое будут единым, и внутреннее станет как внешнее, и мужеский пол, как женский, – ни мужским, ни женским». Третий фрагмент содержит такое утверждение Сына человеческого: «Я пришёл упразднить дела женские» (то есть плоть).

У каждого – свой путь, в том числе к гармонии с самим собой, размышлял Терников. На холостяцкую тропу мужчины иногда ступают из-за невозможности финансово обеспечить избранницу и будущее потомство, иногда по причине мизогинии (женоненавистничества), иногда по состоянию здоровья, чтоб не делать несчастными ни самих себя, ни кого бы то ни было ещё. Бывают поводы более индивидуально-экзотические. Гюстав Флобер на вопрос Теофиля Готье о причине отказа жениться на Луизе Коле ответил: «Ты представляешь, она могла войти в мой кабинет! В святая святых! Нет, это невозможно!» А автор романа «Холостяки» Анри де Монтерлан «обожал женщин, но терпеть не мог их общества»…

Глава двенадцатая

ДОЛЯ ПОТОМКОВ АДАМА И ЕВЫ

– ЛЮБЯЩИЕ изначально – «друг в друге», – вздохнув, покачает головой Петерис, – поэтому искать любовь бесполезно, правильнее находить в себе и преодолевать собственные барьеры на пути к ней.

«Барьер» латышского киногероя-любовника – в нежелании делиться с любимой тяжкими горестями бытия: семейная лодка чаще всего рискует разбиться о быт. Один из вариантов идеального сосуществования – наслаждаться взаимным чувством на расстоянии, не видя на любимых щеках слёз, на стопах – ран от шипов, устилающих жизненную дорогу каждого. Не сходить с ума от всеобщей беззащитности перед ударами судьбы.

Актёр сделает глоток кофе.

– И любя, бывает, отрекаются, – пожмёт он плечами, – во имя Любви, однажды вспыхнувшей и горящей неугасимым огнём до последнего вздоха: «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду»! Сердцем можно всегда быть рядом с той, что тебе небезразлична. Мысленно никогда с ней не расставаться, обеспечивая хотя бы в своём сознании вечное сияние солнца над её головой. А тебе, человеку дождя, к непрекращающимся ливням не привыкать!

– Намекаете на трагедию, приключившуюся в августе 1969-го в Лос-Анджелесе с вашей американской коллегой Шэрон Тейт? – подхватит мысль Глеб, машинально взглянув на лежащий на столике возле чашки Петериса диктофон: светящийся красный индикатор заверит – запись ведётся.

– Не только, – тень глубокой печали ляжет на задумчивое лицо Гаудиньша, – но пример подходящий. Тейт и Полански по-настоящему любили друг друга. Правда, беременность красавицы-супруги, говорят, не мешала Роману искать развлечения на стороне, именно поэтому в роковую ночь с восьмого на девятое августа его не оказалось рядом с любимой. Но если бы он и присоединился к компании друзей в арендованном на Сьело-Драйв доме № 10050, навряд ли смог предотвратить массовое убийство пяти человек. Стал бы шестым.

В том чудовищном по жестокости преступлении адептов секты «Семья Мэнсона» Петериса поразят бессмысленность и цепь роковых совпадений, начиная с ошибки в выборе объекта. Музыкальный продюсер Терри Мелчер, отказавшийся подписать музыкальный контракт с Чарльзом Мэнсоном, съехал из особняка в январе 1969-го. Месть Мэнсона не удалась, однако ни в чём не повинных людей лишили жизни. Зверски! Одна из преступниц впоследствии признается сокамерницам, что попыталась вспороть беременной живот, чтоб попробовать на вкус кровь нерождённого младенца…

Узнав о случившемся, Полански впадёт в безумие, будет бить кулаками стены и истошно кричать: «Знала ли она, как я её любил?!»

– У ДРЕВНИХ фракийцев, – напомнит Терников Гаудиньшу, – существовал описанный Геродотом обычай приветствовать новорождённых рыданиями. Из-за несчастий, предстоящих в юдоли печали. А покойников – провожать весело и с шутками, радуясь их избавлению от великих страданий. Говорят, и мексиканцы в старину произносили над появившимся на свет малюткой: «Дитя моё, ты родилось для терпения. Терпи же, страдай и молчи!» Даже библейский Иов оплакивает и проклинает день, когда его отцу сказали: «У тебя родился сын»…

– …И Джонатан Свифт, согласно его биографу Вальтеру Скотту, – слегка наморщит лоб «Айвенго», – с юности отмечал свой день рождения скорбными размышлениями о земных тяготах, перечитывая в Ветхом Завете историю упомянутого вами праведника. Вдумайтесь: воздаяние за добродетельность бывает не при жизни, и даже в основе безвинного страдания подчас – Божий гнев. Оказывается, можно быть наказанным, не сходя с праведного пути! И судьба детей Иова определена Божьим промыслом не по их деяниям, а как атрибут судьбы отца.

Слова актёра тронут журналиста за живое: обвинение Божьего промысла в несправедливости лишено смысла. Восшествие на крест Сына человеческого ничуть не более безрассудно, чем согласие Сократа и Жанны д`Арк принять смерть вследствие нелепейших обвинений в колдовстве. А добровольное сошествие под землю легендарной чуди и смирение перед неумолимым роком жертв ГУЛАГа – согласуются с Волей Бога и законом любви, противостоящим закону насилия. И лишнее подтверждение тому – учение Льва Толстого: смысл жизни, не обесцениваемый смертью, состоит в добровольном отказе от любого насилия и сопутствующего ему зла даже тогда, когда человек сам становится объектом зла и насилия.

– ХОРОШИЕ люди нередко заканчивают свои дни на кресте, – словно прочтёт мысли Терникова Гаудиньш. – Между прочим, из учеников Иисуса только один – Иоанн Богослов – умер естественной смертью. Хотя задолго до этого его варили в кипящем масле, но он чудом спасся. И изнурительный труд в рудниках острова Патмос в Эгейском море, куда сослали апостола, – то ещё повседневное развлечение! Я думал об этом.

Петерис отведёт печальный взгляд в сторону.

И то верно – мысленно согласится Глеб: юдольные испытания-несчастья по внеземным меркам, используемым вечностью, – заслуги: «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие». Высшие целесообразность и абсурдность происходящего – неотъемлемые части монолитного мироздания, принять которое необходимо целиком. Человеку только кажется, что он – временный и случайный. Но если сюда хотя бы однажды пришёл, то никогда и никуда не уходил. Именно это, скорее всего, имел в виду евангелист Лука, когда говорил: «Царство Божие внутрь вас есть».

Осознание собственной вневременной природы и достижение просветления случается не вдруг, зато когда произошло, каждый, как великие учителя человечества – Будда, Иисус, Лао-Цзы, Мухаммед, может стать спонтанно гармоничным и тотальным во всём всегда, получает шанс не возвращаться в Колесо рождений и смертей, именуемое индусами Сансарой. Смерть для рода – сон для индивидуума и символ стабильности бытия в потоке времён. Природный круговорот – во всём: от веществ до небесных тел.

– А любовь, – в глазах актёра вспыхнет искра, – универсальное связующее звено, вселенский стержень, «сила всякой силы, восходящая от земли к небу и снова нисходящая на землю». Это из сакральной «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста: «…То, что внизу, подобно тому, что вверху, и то, что вверху, подобно тому, что внизу, чтобы осуществить чудеса единого мира».

Гаудиньш дружелюбно улыбнётся. И наступившую тишину нарушит доносящаяся из чьей-то припаркованной поблизости машины магнитофонная запись до боли знакомого хрипловатого голоса:

…И вдоволь будет странствий и скитаний,

Страна Любви – великая страна!

И с рыцарей своих для испытаний

Всё строже станет спрашивать она.

Потребует разлук и расстояний,

Лишит покоя, отдыха и сна…

Но вспять безумцев не поворотить,

Они уже согласны заплатить.

Любой ценой – и жизнью бы рискнули,

Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить

Волшебную невидимую нить,

Которую меж ними протянули.

Глава тринадцатая

ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ

ГЛЕБ, максимально оттягивая момент растворения в сыктывкарском быте, медленно приближался к обшарпанному подъезду пятиэтажки, в которой жила его единомышленница и верный боевой товарищ по закулисным баталиям в «Коми лов» Ксения Феликсовна. От стен пахнуло сыростью. Неторопливо поднявшись на заставленную цветочными горшками без цветов и деревянными ящиками с каким-то скарбом лестничную клетку последнего этажа, Терников трижды нажал на кнопку дверного звонка квартиры Кошкиной, и вскоре услышал за дверью бодрое: «Наконец-то!», а следом – быстрые повороты ключа в замке.

– Джуджыд копыртчöмöн чолöмала, пыдди пуктана Глеб Васильевич! – поприветствовала по коми на пороге хозяйка квартиры («Низкий поклон, уважаемый Глеб Васильевич!»). – Идёте по стопам Эдмона Дантеса и Клары Цаханассьян?

– Привет, дорогая! – вошёл в прихожую сочинский гость, поставив чемодан на пол. – В отличие от вышеупомянутых достойных людей наношу визит вежливости. Хотя… там будет видно.

Оба рассмеявшись обнялись. Конечно, Кошкина намекала на героев «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма и «Визита старой дамы» Фридриха Дюрренматта. Юношеские обиды, следуя человеческой природе, с годами обычно превращаются в беспощадный карающий меч, распаляя жажду мщения. Неслучайно блюдо мести испокон веков преподносят холодным на вид, но изнутри обжигающим, как лава. И неважно, помнят ли обидчики о совершённом зле, осознают ли, что когда-то натворили. Персонификацией рока – косым лезвием судьбы, ожившим и стремительно приближающимся к ним, – становятся те, о существовании кого они даже не подозревают.

Как в пушкинском «Выстреле», когда гусар Сильвио долгих пятнадцать лет готовит себя к отсроченному возмездию из-за пощёчины. Его объектом стал граф, продемонстрировавший во время первой дуэли абсолютное презрение к жизни. И в биографии Пушкина, говорят, был подобный эпизод в июне 1822-го во время кишинёвского поединка с офицером Зубовым: пока тот целился, поэт беспечно ел черешню, а после выстрела от своей очереди стрелять отказался, хотя мириться с противником не стал.

С ДОРОГИ приняв душ, переодевшись в футболку, шорты и тапки, Глеб сел с приятельницей на кухне за стол чаёвничать горячим настоем иван-чая с брусничным пирогом (на сахаре «Фит») «вприкуску» с беседой:

– Суть мести не в том, чтобы лишить соперника жизни, а чтоб в полной мере насладиться чувством превосходства. И Александр Сергеевич убедительно это показал в своей повести о Сильвио.

– Кларе из дюрренматтовской пьесы простого превосходства явно недостаточно, – Ксения взяла записную книжку, лежавшую на полке возле телефона, открыла и зачитала с интонациями Екатерины Васильевой, сыгравшей в 1989-м в телеэкранизации Михаила Козакова роль разъярённой миллиардерши. – «Когда меня выгоняли из этого города, была зима. Рыжая девчонка дрожала от холода в своей матроске, а жители смеялись ей вслед, ведь она была брюхата. Я сидела, синяя от холода, в гамбургском поезде, и, когда в заиндевелых окнах вагона исчезли очертания вот этого сарая, я поклялась, что ещё сюда вернусь. И вот я вернулась. Теперь ставлю условия я».

– Ксюш, а как бы ты поступила на её месте? – Терников, на плечо которого привычно запрыгнула чёрная «пантера», подлил в свою кружку душистый настой.

Снежана и Банзай в это время тёрлись о ноги беседующих за столом приятелей, громко мурлыкая и всячески привлекая к себе внимание. В отличие от белошёрстной сестры и сиамского кота, желтоглазая Карина не проронила ни звука, будто прислушиваясь к разговору.

– Я? – усмехнулась Кошкина. – Купила бы весь Гюллен с потрохами – и Петеров сарай, где когда-то обнималась на стогах сена с безответственным Альфредом Иллом, и заводы Бокмана, и предприятия Вагнера, а потом пустила этот подлый городок по миру. Заметь, Цаханассьян – не первая, кто так кардинально сводит счёты. Одной из первых была, наверное, всё-таки античная Медея, преподавшая пример редкой жестокости. Умертвила не только соперницу, но и собственных сыновей от Ясона, а потом укатила к Гекате на крылатой колеснице, запряжённой драконами.

Глебу пришли на память строки Валерия Брюсова, которые он тут же охотно озвучил:

–…Вот он, вот он, ветер воли!

Здравствуй! в уши мне свисти!

Вижу бездну: море, поле –

С окрылённого пути.

Мне лишь снилось, что с людьми я,

Сон любви и счастья сон!

Дух мой, пятая стихия,

Снова сёстрам возвращён.

Я ль, угодная Гекате,

Ей союзная, могла

Возлюбить тщету объятий,

Сопрягающих тела?

Мне ли, мощью чародейства,

Ночью зыблившей гроба,

Засыпать в тиши семейства,

Как простой жене раба?

Выше, звери! хмелем мести

Я дала себе вздохнуть.

Мой подарок – на невесте,

Жжёт ей девственную грудь.

Я, дробя тела на части

И бросая наземь их,

Весь позор последней страсти

Отрясаю с плеч моих…

– И КАК ты держишь в памяти столько стихов?! – с белой завистью поинтересовалась сыктывкарская сторонница Медеи. – Моцарта, Рахманинова, Теслу богиня Мнемозина тоже поцеловала в лоб!

Кутаясь в оранжево-чёрную шаль, накинутую поверх тёмно-коричневого вязаного платья в сочетании «апельсин с шоколадом» – под оранжевой люстрой, «высекающей» искры из блёсток на обоях кофейного цвета – она выглядела моложе пятидесяти. Длинноволосая шатенка хрупкого телосложения среднего роста с большими карими глазами и выраженными надбровными дугами, длинным, но не чрезмерно носом, ориентированным на самореализацию в духовной сфере, собрала неплохую библиотеку по эзотерике и, похоже, нашла общий язык с законами природы, повернув время вспять.

– Зрительная память, – пожал плечами декламатор. – Строки как бы сканируются и сохраняются на жёстком диске мозга. В Сочи мне довелось беседовать для газеты с Козаковым. Вот уж «ходячая» антология мировой поэзии! Михаил Михайлович выступал с поэтической программой в Зимнем театре, а на следующий день в его номере в санатории имени Фрунзе состоялась наша встреча, длившаяся несколько часов!

Терников ненадолго отлучился в отведённую ему комнату к своему чемодану и принёс на кухню подарочный аудиодиск «Гамлет». Тема и вариации. Литературно-музыкальная композиция Михаила Козакова. Запись 1985 года». На обложке автор собственноручно надписал: «Глеб! Спасибо Вам за общение со мной и очень серьёзный и доверительный разговор». Прозаический диалог с вопросами-ответами на газетный разворот тогда как-то незаметно перетёк в обмен рифмованными тезисами об искусстве жизни.

– Я, – поведал сочинский счастливец сыктывкарке, – спрашивал об интересующем при помощи моих любимых стихотворений классиков и современников, включая, разумеется, нашу Нонну Волошину, а он отвечал образами почитаемых им любимиц и любимцев муз. Причём тучи за окном, сопровождавшие отработку редакционного задания, постепенно рассеялись. И солнце начало рисовать лучами на море замысловатые фигуры, как бы приглашая на свой аттракцион. Мы стояли на балконе седьмого этажа, любуясь загадочными символами, а ещё величественными экспонатами дендрологического сада из более чем шестисот видов экзотических растений. И в какой-то момент Козаков вдруг спросил: «Глеб, ну почему в этой жизни всё так сложно?» – «Но ведь никто не обещал, что будет легко», – ответил я. – «Вы абсолютно правы», – тяжело вздохнув, Михаил Михайлович устремил потухший взгляд на сияющий горизонт.

В ТОТ РАЗ журналист газеты «Новости Сочи» сообщил знаменитому московскому актёру и режиссёру о телепрограмме будапештской документалистки Анны Гереб «Воспоминания в саду, или Фотографии из актёрского альбома», записанной в октябре 1993 года в Будапеште с участием Иннокентия Смоктуновского. Иннокентий Михайлович пару раз упомянул Михаила Михайловича, который ранее не видел этого интервью покойного к тому моменту коллеги. Поэтому Козаков охотно и внимательно посмотрел показанные Терниковым на ноутбуке фрагменты.

Вспоминая о съёмках в 1956-м в своём первом кинофильме «Убийство на улице Данте» у режиссёра Михаила Ромма, Смоктуновский, демонстрируя на телекамеру снимки со съёмочной площадки, рассказывал:

– …Здесь я в роли этакого фашиствующего молодчика. Не знаю, что со мной произошло, но во время съёмки на меня будто напал столбняк. Это было страшно! Я так волновался! Ромм смотрел на меня и, наверное, думал: где же всё то, о чем говорила ему обо мне его жена? Где тот талант, который она ему расхваливала? Тем не менее он всё время повторял: «Успокойтесь, дорогой! Что вы так волнуетесь? Не надо. Всё хорошо, успокойтесь. Сейчас снимем». И я действительно успокоился, и мы сняли более-менее благополучно.

Седовласый шестидесятивосьмилетний актёр в белой рубашке, ворот которой был повязан сиреневым узорным галстуком, перебирал за столом старые фотографии среди могучих стволов деревьев на фоне высокой травы и кустарников. Говорил он не спеша и при этом активно жестикулировал. Периодически озаряемое лучистой улыбкой и испещрённое морщинами лицо выражало гамму эмоций: от пульсирующей в голубых глазах детской радости до безграничного презрения, сковывающего лицевые мышцы льдом. Голос варьировал между дребезжащими высокими нотами и громовыми раскатами низких. Редеющие волнистые волосы взлохмачивал ветер. Недлинный нос с небольшим бугорком меж густых и дугообразных бровей свидетельствовал о легкоранимости.

– Но до того как сняли, – вспоминал Смоктуновский, – мои братья-актёры (там снимался в главной роли Михаил Козаков) говорили Ромму, а я всё слышал из-за полотняной декорации: «Ну что вы, Михаил Ильич, возитесь с этим ничего не знающим, ничего не умеющим и вообще чудовищным актёром?! Видите, он слов не может выговорить!» И вдруг слышу ответ Ромма: «Понимаете, Миша, он так волнуется и так неспокоен, может быть, оттого, что ему есть что сказать. Может быть, это мы не готовы его воспринять». «Ну, – рассмеялся Миша Козаков, – мы не готовы?! Мы давно уже готовы снять эту сцену, он один нас задерживает».

Задумчивый взгляд упал на чёрно-белые карточки, остановившие время. Полусогнутый указательный палец левой руки, поднесённой к подбородку, коснулся нижней губы. После небольшой паузы Иннокентий Михайлович продолжил:

– Когда встречаешь на жизненном пути такого, как Ромм, то думаешь, что надо быть человеком и тебе…

ТЕЛЕМОНОЛОГ произвёл на Михаила Михайловича эффект разорвавшейся бомбы. Он закрыл лицо руками, склонившись над коленями, и просидел так дольше минуты. Только тут Глеб обратил внимание, что на обоих безымянных пальцах собеседника – по серебряному кольцу. Одетый в светлые джинсы и малахитовый свитер, расчерченный горизонтальными рядами чёрных, коричневых и серых ромбиков, Козаков, кажется, перестал дышать. И лишь «вечность спустя» воротник белой рубашки в узкую тёмную полоску, выглядывавший из-под свитера, учащённо запульсировал вместе с грудной клеткой.

Когда постановщик культовых кинокартин «Визит дамы», «Покровские ворота», «Безымянная звезда» выпрямился, устремив взор к морской дали за окном, в нависшей тишине представился случай присмотреться к его лицу. Аккуратные седые борода и усы а-ля широкая эспаньолка – как у монархов на картинах прошлых столетий. Коротко стриженные волосы окаймляли алопецию седьмой стадии по шкале Норвуда. Прямая линия носа с широкими крыльями позволяла предположить вспыльчивый характер. У переносицы между бровей – две глубокие вертикальные морщины, указывающие на самодисциплину и целеустремлённость. Под широко расставленными карими глазами – мешки из-за частых стрессов и игнорирования нормы ночного сна.

– Это невозможно! – наконец тихо промолвил Козаков и пристально посмотрел на Терникова. – Мне тогда было двадцать два, а Кеше – за тридцать. Я знал, что он прошёл войну, у него за плечами – трагическая судьба… Какой с моей стороны надо быть бездушной сволочью, чтобы позволить себе настолько жестокий выпад в адрес обездоленного?! Само построение фраз, лексика – не мои! Нет, не ставлю под сомнение утверждение коллеги в принципе. Во время съёмочной заминки кто-нибудь из группы – за декорациями! – вполне мог что-нибудь ляпнуть. Не от большого ума, разумеется: подумаешь, мало кому известный эпизодник. Почему разволновавшийся и обострённо воспринимающий происходящее Иннокентий Михайлович решил, что камень за пазухой держал именно я, понятия не имею…

В СЛЕДУЮЩЕМ фрагменте венгерской телепрограммы герой, прославившийся на весь мир в 1964-м ролью Гамлета в одноимённой кинокартине Григория Козинцева по пьесе Шекспира, делится мнением об исполнении той же роли Михаилом Козаковым. Понизив голос, Иннокентий Смоктуновский с ярко выраженной негативной реакцией твёрдо чеканит:

– Это было, извините пожалуйста, чудовищно!

Козаков резко встаёт и начинает нервно ходить по санаторным апартаментам. Потом устремляется к балкону, чтоб выкурить трубку. Вернувшись, садится в кресло рядом с креслом Терникова, пересматривавшего на ноутбуке другие эпизоды «Воспоминаний в саду».

– Благодарю, что помогли избавиться от розовых очков! – говорит он. – Ни за что бы не поверил, если бы не услышал своими ушами.

Михаил Михайлович уже невозмутим, хотя на лице отпечаталось неподдельное горе:

– После моего Гамлета мы с Кешей случайно столкнулись в ресторане Дома кино, и он, радостно обняв меня, первым воскликнул: «Старик, это гениально!» Я на комплимент не напрашивался. Своё отношение к его работе выразил предельно честно: «Шедевр». Если так считаю, почему искренне не порадоваться успеху не чужого мне человека? Кеша засы́пал меня подробностями съёмок: как бесконечно пикировался с Козинцевым, насколько недоволен экранным образом – лучшие из предложенных Смоктуновским варианты мизансцен и актёрских решений режиссёр-де забраковал. Возможно, так и получилось – пусть триумфом всеми признана «неудача», но неудачная по мнению подлинного гения. Ему прощается всё, тем более в связи с уходом в вечность…

Глава четырнадцатая

ПОДЛИННЫЕ ЧУДЕСА

РАССКАЗ Терникова Кошкину опечалил. Мол, как часто из-за ерунды, досадного пустяка мы роковым образом осложняем жизнь себе и окружающим!

– Обоих жалко, – тихо промолвила Ксения.

И вдруг рассмеявшись призналась, как часто с камерменом «Кристального шара» Ильёй Сувориным при встрече вспоминает терниковскую программу о «жене Сталкера»…

Рецензии на новую работу Тарковского по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», последнюю из снятых в СССР и завершавшую своеобразную трилогию вместе с «Солярисом» и «Зеркалом», появились лишь после показа картины на XXXIII Каннском кинофестивале, где фильм был удостоен приза экуменического жюри. И христианская символика в контексте духовных поисков там, как и в других шедеврах режиссёра, играет не последнюю роль: она – в звучащих за кадром библейских текстах, в визуальных образах (например, фрагменте изображения Гентского алтаря Ван Эйка под слоем стоячей воды) и ситуативных метафорах (к примеру, в сцене после преодоления героями водопада, перекликающейся с евангельской, где два апостола при встрече с Сыном человеческим в Эммаусе не узнали его).

Однако сам Андрей Арсеньевич всегда отмечал, что «Сталкер» – о столкновении духовного и материального, иррационального и рационального. Главный герой, олицетворяющий идеализм, в течение всего посещения Зоны ведёт непрерывный мировоззренческий спор со своими спутниками – Профессором, отстаивающим позиции научного материализма, и Писателем, художественное мировосприятие которого переродилось в цинизм. Итог – глубокое разочарование Сталкера в людях. Даже в конце фильма, когда самый близкий человек, жена, предлагает отчаявшемуся Проводнику к Комнате исполнения желаний взять в качестве надёжного попутчика себя (уж она-то осмелится переступить заветный порог!), супруг отказывает ей в доверии.

По словам Тарковского, это трагедия того, кто живёт в прагматичном мире, но безуспешно пытается уверовать и заставить поверить других во что-то возвышенное и невыразимо прекрасное, чаще всего не имеющее аналогов в окружающей действительности. «Он никому не нужен, и это место – Зона – тоже никому не нужно, – говорил режиссёр. – То есть фильм – о победе материализма… Мне важно установить то специфически человеческое, нерастворимое, неразложимое, что кристаллизуется в душе каждого и составляет его ценность. Ведь при всём том, что внешне герои, казалось бы, терпят фиаско, на самом деле каждый из них обретает нечто неоценимо более важное: веру, ощущение в себе самого главного. Это главное живёт в каждом человеке».

ВЕСНОЙ 1998-го, когда в Сыктывкар с гастролями приехала Алиса Фрейндлих, читавшая сыктывкарцам со сцены поэзию Серебряного века, Глеб Терников решил устроить телеэксперимент – взять интервью у «второй половинки» Сталкера. И Республика Коми в каком-то смысле – Зона зон, а главный герой картины Тарковского, как ни крути, – бывший зэк. Причём его образ, а также общая «сталкеровская» атмосфера на том этапе творчества Глеба были ему очень созвучны… стараниями администрации «Коми лов». И руководительница телерадиокомпании, не отличавшаяся дипломатичностью и не терпевшая непокорность, даже публично вполне могла одарить адресным спичем: «Вы ведь, наверное, уже поняли, он же блаженный! Над ним вся округа смеялась, а он растяпа был, жалкий такой… А мама говорила: «Он же – Сталкер, он же – смертник, он же – вечный арестант».

Короче, поводов примерить в телеэфире робу вечного арестанта и поразмышлять на тему «Уж лучше горькое счастье, чем серая, унылая жизнь» было хоть отбавляй. Благо: мудрый единомышленник и талантливый оператор, выпускник операторского факультета ВГИКа Илья Суворин, с которым Терников не один год плодотворно трудился над «Кристальными шарами», – большой знаток мира образов Андрея Арсеньевича! Идею «путешествия в Зону» Илья Никитич не только горячо поддержал, но и, со свойственными ему вкусом и мастерством, воплотил в видеоряде, достойном Александра Княжинского, Георгия Рерберга, Леонида Калашникова.

В пригороде Сыктывкара, в лесопарковой зоне на Красной горе и на берегу Сысолы, утром Глеб с коллегой отсняли натуру в духе «Сталкера», которую в программе украсит отстранённо-потусторонняя музыка Эдуарда Артемьева. Немного пофантазировали: Терников пробежал босиком по подтаявшему снежному покрову лесной поляны, постоял в задумчивости без верхней одежды на нижней ветке раскидистой сосны, полюбовался цветовой гаммой первых болотистых луж… Там же, в храме пробуждающейся от зимней спячки природы, журналист собрал букет из веток распустившейся вербы, который потом, ближе к вечеру, в аэропорту подарит Алисе Бруновне, только-только сошедшей по трапу самолёта. Пушистые серые шарики почек, источающие аромат весны, вызовут у Фрейндлих неподдельную радость – едва ли не затмят восторг от пышных букетов роз, преподнесённых встречающими официальными лицами.

Позднее председатель телерадиокомпании «Коми лов» Вера Копотева, сидя дома перед телевизором и глядя в эфире на звезду экрана и своего подчинённого, чуть ли не под руку триумфально шествующих по лётному полю, вполголоса и неожиданно для самой себя затянет романс шансоньетки на стихи Роберта Рождественского и музыку Яна Френкеля из фильма Эдмонда Кеосаяна «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»:

Ой, зачем меня назвали Верою,

Научили не стонать от боли?

И не Верой я была, а вербою.

Вербою, растущей в чистом поле.

Верба-вербочка от стужи корчилась.

От дождя она к земле склонялась.

Не жалею я того, что кончилось.

Жаль, что ничего не начиналось…

ШЕСТИДЕСЯТИЧЕТЫРЁХЛЕТНЯЯ актриса была облачена в расстёгнутое чёрное шерстяное полупальто свободного покроя с бежевой декоративной отделкой застёжек и с навесными петлями, продолговатыми пуговицами, в тон – цветовые вставки на воротнике-стойке, рукавах и подоле. Из-под верхней одежды выглядывал стильный чёрно-белый блейзер с затейливым узором, переходящий в чёрные брюки полуприлегающего силуэта из костюмной ткани и кожаные полусапожки.

Двадцатишестилетний журналист – весь в чёрном, за исключением белого твидового пиджака: шёлковая рубашка, зауженные брюки из фактурной ткани, замшевые туфли. Глеб с Алисой Бруновной шли по взлётно-посадочной полосе в составе представительной делегации и успели перекинуться лишь парой фраз. Автор «Кристального шара» представился и лаконично объяснил сверхзадачу предстоящей телесъёмки, запланированной в VIP-зале аэропорта. Конечно, на философские темы лучше беседовать не в режиме «с корабля на бал», но регламент устанавливали организаторы гастрольного тура актрисы. Поэтому служенье муз в условиях террора ситуации для региональных телевизионщиков – дело привычное.

Из-за суматохи и гула взлетающих авиалайнеров Фрейндлих пропустила мимо ушей почти все слова Терникова. И когда включилась телекамера, а парень с несколько утомлённой перелётом дамой уже сидели в уютных депутатских апартаментах на мягкой мебели за журнальным столиком, заваленным охапками цветов, на фоне завешенного белым тюлем окна во всю стену, диалог строился с чистого листа и проходил нон-стоп. Конечно, далеко не весь отснятый материал попал в телеверсию, ограниченную эфирными рамками и щедро разбавленную фрагментами кинокартины, однако «для вечности» сказанного, скорее всего, было достаточно.

– ЗНАКОМЫЙ поведал, как однажды гостил в Петербурге у приятельницы: закончились спички, вышел на лестничную клетку, позвонил в дверной звонок соседней квартиры, а на пороге появилась сама Алиса Фрейндлих! – Глеб внимательно следил за выражением карих глаз собеседницы (из недоумённого оно превратилось в заинтересованное). – Ничуть не удивилась просьбе, принесла спички, в ответ на благодарность кивнула головой… Ощущение чуда, очевидцем которого стал гость Северной столицы, долго его не покидало!

Актриса поправила светло-русые волосы, постриженные в стиле «бикси», и доброжелательно улыбнулась:

– Не помню этого случая, но всё зависит от того, в каком состоянии меня застали: выскочила я из ванной или из кухни… Ну что мне, спичек жалко, что ли? Сама иногда хожу к соседям за луковкой, когда нет, а очень нужна. И не то чтобы быт заедал, однако время, которое на него трачу, лучше посвящать творчеству и дорогим мне людям.

– Вспомнилась реплика одной из ваших киногероинь: «И горя было много, и страшно было, и стыдно, но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба…»

– Да, а такая повседневность «дай луковку, возьми спички» – это уже быт.

– Сор, из которого, не ведая стыда, растут роли и иные творческие образы, «как жёлтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда»?

– Не знаю, не видела, но думаю, Анна Андреевна права.

– А Марина Ивановна? Чем не жизненное кредо:

Быть как стебель и быть как сталь

в жизни, где мы так мало можем…

– Шоколадом лечить печаль

И смеяться в лицо прохожим!

– Не уверена, что я нужна вам для разговора, – Фрейндлих опустила глаза и, подбирая слова, раздражённо поморщилась. – У вас уже всё просчитано и определено… Спросите что-нибудь обо мне и «из меня»!

– «Это Зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы её сами сделали своим состоянием. Не скрою, были случаи, когда людям приходилось возвращаться с полдороги несолоно хлебавши. Были и такие, которые гибли у самого порога Комнаты. Но всё, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от нас!»

– Ах вот вы о чём, – Алиса Бруновна расслабленно усмехнулась. – А вы знаете, что слово «сталкер» происходит от английского to stalk, означающего «подкрадываться»?

– Да, и произносить его правильнее «стокер», ведь Стругацкие взяли это слово не из словаря – из романа Киплинга об английских школярах конца XIX – начала XX века «Сталки и компания». Прозвище хулиганистого предводителя, проныры и жестокого сорванца, не обделённого мальчишеским благородством, как раз и вдохновило на образ главного героя «Пикника на обочине».

Глаза Фрейндлих, ближе по форме к круглым, изучающе смотрели на Терникова сквозь линзы «кошачий глаз» в металлопластиковой оправе очков. Служительница Мельпомены, блистающая не только в кинокартинах, но и на сцене Санкт-Петербургского Большого драматического театра, где с 1983 года воплотила не один десяток разнохарактерных образов – от беспутных девиц до благородных леди, сейчас не пряталась за маски…

– Сценарий фильма Стругацкими многократно переписывался, – констатировала она, – до тех пор, пока герой не стал блаженным, а вся фантастика не исчезла.

– Остались материализм и быт, – прибавил Глеб. – В жизни Андрея Арсеньевича за быт отвечала его супруга Лариса Павловна, завершившая свой земной путь в этом году 19 февраля в Париже в возрасте пятидесяти девяти лет.

– Царство ей небесное! – печально произнесла хрипловатым глубоким голосом актриса. – Она была опорой Тарковского, который жил как в космическом скафандре. И только этот скафандр связывал его с земной жизнью! О спасении от быта мечтает любой художник. Лариса стала таким спасением, оградив мужа от всего, что не касалось творчества. Взвалила на себя кухню, детей…

Алиса Бруновна, закурившая в тридцать пять (после смерти мамы), с тоской посмотрела на пачку сигарет, лежащую на кресле рядом с сумочкой вне поля зрения телеобъектива.

– Однако в какой-то момент приготовление борщей её перестало удовлетворять, – напомнил Глеб, – и Лариса Павловна начала претендовать на исключительное место не только в совместной жизни с Андреем Арсеньевичем, но и в его творчестве, не имея соответствующего профессионального образования: называла себя главным вдохновителем, подсказывающим идеи. Всё чаще выступала в качестве помощника режиссёра или второго режиссёра, как в «Сталкере». Вынудила супруга сделать с ней пробы на роль жены главного героя – впоследствии вашу роль.

Фрейндлих слегка напряглась, будто упрёки звучали в её адрес. Чуть вздёрнутый нос с круглым кончиком, подумал Терников, обычно наделяет характером, мешающим спокойно воспринимать конструктивную критику, пусть касающуюся другого человека, но тебе не безразличного. При этом тяжёлый подбородок – признак волевой натуры.

– Знаете, – рязановская «мымра» сияла в своей самой очаровательной ипостаси, – когда в сцене моей истерики из-за нового похода Сталкера в Зону мне на самом деле стало плохо… Чтоб добиться необходимого эмоционального градуса, Тарковский снял со мной очень много дублей без паузы. Дубль – стоп, ещё раз – стоп, ещё, ещё и ещё… Я на съёмочной площадке едва не потеряла сознание, и Лариса тут же подбежала ко мне, потребовала остановить съёмку и отвела меня в гримёрную – чуть ли не на руках отнесла. Она не была чёрствой и равнодушной…

В глазах интервьюируемой читалась смиренная просьба о снисходительности.

– Но в провале собственных проб на роль жены Сталкера, – не унимался интервьюер, – Лариса Павловна обвинила гениального оператора Рерберга, снявшего с Андреем Арсеньевичем «Зеркало», и приложила свою руку к отстранению Георгия Ивановича от съёмок.

– Да, – вздохнув поджала губы Алиса Бруновна, – говорят, именно Рерберг уговорил Тарковского сделать пробы со мной и Мариной Неёловой. Юная Марина не подошла по возрасту.

– А ваша игра, по воспоминаниям Георгия Ивановича, затмила пробы конкурентки по фамилии Тарковская, – Глеб препарировал тему с хирургическим хладнокровием. – И тогда он сказал Андрею Арсеньевичу: «Ну что, кого будем снимать – Актрису или Ларису?» И тот ответил: «Что я, любовник своей жены? Алису, конечно!» И жена режиссёра не простила этого оператору, а тут ещё тёмная история с испорченной плёнкой…

ФРЕЙНДЛИХ откинулась на высокую спинку дивана, поправила на носу оправу очков, переплела украшенные перстнями пальцы и бесстрастно поведала:

– Рерберг рассказывал, что для «Сталкера» выбрал тот же тип «Кодака», на котором до этого снимал фильм Сергея Соловьёва «Мелодии белой ночи». И «Мосфильм» вроде бы закупил большую партию этой плёнки, правда, неизвестно – где, когда, через кого. А плёнка оказалась экспериментальной и сомнительного качества, но это выяснилось впоследствии. Более того, для обработки именно такой плёнки необходимы определённая ванна и дополнительные химикаты, которые в мосфильмовской лаборатории отсутствовали. Никто же ничего не знал о тонкостях. И Георгия Ивановича назначили стрелочником, обвинив во всех смертных грехах. Устроили на студии судилище, на которое пришёл оператор Владимир Нахабцев и сказал, что у него на картине «Мой ласковый и нежный зверь» произошла точно такая же история. Показал коробку плёнки с этикеткой, где указано на необходимость дополнительной ванны… Но поезд ушёл: ответственность за отснятый на фильме технически неудовлетворительный киноматериал несёт оператор-постановщик.

Актриса поменяла позу: разъединила руки, опершись ими о край стола, и слегка наклонилась по направлению к собеседнику. Тот тоже подался вперёд:

– А ещё Рербергу не нравилось, что у Тарковского нет чёткого представления о фильме: всё придумывается и перестраивается на ходу, нет толкового сценария. Свою лепту внесли Аркадий и Борис Стругацкие, сделавшие оператору замечание относительно невыразительности изображения. И не исключено, ситуация с порчей плёнки стала последней каплей, переполнившей чашу терпения режиссёра. А Лариса Тарковская всего лишь… довела эту чашу до кипения.

– Упокой бог её душу! – Алиса Бруновна на секунду закрыла глаза. – Образ супруги, как объяснял мне Андрей Арсеньевич, символизирует доброту и душевное тепло, любовь и взаимную привязанность, о которых мы постоянно забываем из-за вечного стремления к неизведанному и чудесному. А ведь за такими ценностями, как дружба, преданность, человечность и вера в человека, не нужно ходить за тридевять земель. Они рядом. И именно они есть Истина, Путь и Жизнь вечная. Не случайно в фильме закадровый текст из Евангелия звучит из уст жены Сталкера!

– И самопроизвольное перемещение стакана по столу под пристальным взглядом Мартышки, дочери героя, на фоне тютчевского стихотворения «Люблю глаза твои, мой друг!..» – следствие вибрации от проносящихся за окном поездов?

– Конечно, – кивнула поклонница Босха и нецензурной брани как «природного дарования русского народа». – Я по натуре – мистик, но знаю: не всякий миг мистичен. Многое зависит от уровня сознания и восприятия. Чтобы по достоинству оценить экстраординарную многомерность, надо быть готовым к встрече с ней – Встрече с Великим человеколюбием и Гениальной простотой.

Фрейндлих выпрямилась, ненадолго повернув голову в сторону свиты, расположившейся сбоку от телеоператора и с упоением внимавшей каждому слову королевы.

– Вспомните подлинное чудо, – сказала она после паузы, – описанное в рассказе «Саночки» ещё одним сталкером – Георгием Жжёновым, потерявшим в сталинских лагерях и ссылках семнадцать лет. В период отбывания Георгием Степановичем срока в Магаданской области жизнь ему спас оперуполномоченный лейтенант, внешне недружелюбный и жестокий. Военный понял, что предельно истощённый заключённый физически не в состоянии пройти по морозу десять километров от зоны до посёлка и обратно. И специально захватил с собой санки! Он предвидел необходимость везти на санках Жжёнова, хотя ни малейшей симпатии к нему не испытывал. Посылки с подгнившим и перемешавшимся за три года почтовых блужданий содержимым (салом, колбасой, сахаром, конфетами, чесноком, луком, сухарями, папиросами) были нужны исключительно «контрику», которому из Ленинграда их прислала мама…

Вскинув брови полумесяцем, блокадница, перечисляющая свою пенсию в детские дома, развела руками:

– И какое счастье, что в бесконечной и непрерывной войне добра со злом до сих пор случаются моменты, когда в человеческих душах победно поют ангелы и звучит суровая Пятая симфония Бетховена в исполнении сводного симфонического оркестра из лучших музыкантов мира! В моей жизни такие чудеса тоже происходили.

ПОСЛЕ эфира «сталкеровского» выпуска «Кристального шара» многие зрители, включая коллег, сочувствовали творческой неудаче Глеба: это надо же умудриться вывести из себя умиротворённейшую Алису Бруновну! Что за глупые вопросы? Зачем Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа», Хариту Игнатьевну из «Жестокого романса», Анну Александровну из «Агонии», Анну Австрийскую из «Трёх мушкетёров» утомлять воспоминаниями о «проходной» роли в некассовом, по советским меркам, фильме, который в Республике Коми видели, возможно, единицы (и не факт, что поняли)?!

Мол, бежавший за границу режиссёр скверно окончил свои дни, а его элитарная заумь давно не в моде. Не надо усложнять простое и очевидное с целью выпендриться. Будь как все – и тебя зауважают!

Глава пятнадцатая

СТАЛКЕРЫ ХХ ВЕКА

КОШКИНА зажгла конфорку газовой плиты, поставила на неё чайник с настоем иван-чая и вернулась к столу, за которым Глеб лакомился брусничным пирогом. Ксения обожала картины Тарковского, в том числе за звуковую палитру Эдуарда Артемьева и идеально вписанную в неё музыку Баха.

Например, щемяще-пульсирующую баховскую арию альта Erbarme dich («Сжалься») № 47 из Matthäuspassion («Страсти по Матфею»). Эту арию – с эхом душевных терзаний апостола Петра после троекратного отречения от Учителя – в «Сталкере» иронично насвистывает Писатель, когда путникам приходится перемещаться по Зоне вслед за определяющей направление движения гайкой с бинтом. Зато в «Жертвоприношении» вступает ключевая тема с минорным квартсекстаккордом в восходящем движении жертвенного мотива и искупительной интонации. Высший покой и неземное блаженство как бы растворяются в плеске волн и мерном покачивании водной глади, а очищающие душу слёзы текут хрустальным ручьём, создавая духовную реальность вопреки жизненным эмоциям и наделяя слова интуитивно постигаемым смыслом:

Смилуйся,

Мой Боже, слёз моих ради!

Смотри, вот,

Сердце и очи плачут перед тобой

Горько.

Смилуйся!

В «Солярисе» органная Хоральная прелюдия Ich ruf zu Dir («Я взываю к Тебе») растворена в «дыхании» земной природы и звёздного Океана. Космический разум постигает человеческий при помощи произведений искусства в «воспоминаниях» о Земле материализованной Хари, жены психолога Криса Кельвина, десять лет назад наложившей на себя руки. Картина Питера Брейгеля «Зима» из цикла «Времена года» пробуждает звуковую ауру нашей планеты, с голосами людей и животных, птичьим гомоном, стуком колёс поезда, звоном бокалов и лавиной всплесков-шорохов-скрипов, усиленных реверберацией…

Используя творения гениальных композиторов, гениальный кинорежиссёр вылепливает из зрительного ряда живую и метафизическую аудиовидеоспираль с сердцебиением Бога, объединяя сегодняшний день с разными эпохами по формуле: «Всё и всегда». Терников, выступающий в своих «Кристальных шарах» в том числе звукорежиссёром, осознанно-бессознательно ткёт, по мнению Кошкиной, собственные фрагменты «гобелена вечности» при помощи вербальных образов из окружающей суеты сует, точно подобранных шедевров классической музыки и, в случае с Фрейндлих, таких откровений, как метафильм Тарковского.

«…Вот, скажем, музыка, – говорит Сталкер. – Она и с действительностью-то менее всего связана. Вернее, если и связана, то безыдейно, механически – пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует в нас в ответ на приведённый гармонией шум? И превращает его для нас в источник высокого наслаждения? И объединяет, и потрясает… Для чего всё это нужно? И главное, кому?.. Всё в конечном счёте имеет свой смысл. И смысл, и причину».

– Лучше ещё раз расскажи о своей встрече с живым Сталкером! – попросила Ксения, задумчиво глядя на Глеба.

Она присела на стул и взяла на колени мурлычащую Снежану, прижимавшуюся до этого к ногам. «Сиамец» Банзай, не отличающийся гостеприимством коренного населения Сиама, по-английски покинул кухню и, скорее всего, уже дрых на диване в зале.

– Вспомнила тоже! – шутливо проворчал Терников, осторожно спустил с плеча на пол гордо молчащую чернушку Карину и прислонился спиной к стене, кофейные обои которой, казалось, напитывают кухню стойким ароматом бразильского эликсира бодрости. – Впрочем, занятная вышла история…

ПО окончании печорской средней школы юный провинциал самостоятельно поехал покорять столицу. И не абы какой вуз, а легендарную «Щуку»! Но до отборочных туров не дошёл: «развернули» на ознакомительной встрече с набиравшим курс мастером. Тот внимательно прослушал в исполнении Глеба «Весёленькую историю» Зощенко, а стихотворение Лермонтова «Тамара» и басню Михалкова «Крыса и мышь» прервал после пары четверостиший (прочие абитуриенты, запускавшиеся в аудиторию группами по десять человек, и такого внимания не были удостоены), после чего изрёк: «Можете, конечно, завтра прийти на первый тур, но, чтоб не терять время понапрасну, советую сразу подать документы во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Ваше призвание – эстрада».

Максималист Терников, считавший до этой минуты своей стезёй профессию актёра театра и кино, безусловно, был огорчён вынесенным вердиктом. Но не настолько, чтобы ломиться в закрытую дверь. Конечно, слова театрального эксперта, на котором свет клином не сошёлся, носили рекомендательный характер, а театральных вузов в Москве немало – нецелесообразно зацикливаться на одном. Однако Глеб-то мечтал именно об этом, который окончили Александр Кайдановский, Ролан Быков, Михаил Ульянов, Андрей Миронов, Василий Лановой, Алла Демидова… Лавры Евгения Петросяна не вызывали учащённого сердцебиения парня. Да и интуиция вдруг начала нашёптывать на ухо: упрямство ни к чему.

Выходец из маленького северного городка, население которого исчисляется несколькими десятками тысяч человек, быстро уставал от многомиллионного муравейника, в который попадал уже не раз. И в стечении обстоятельств увидел достаточный повод поскорее вернуться в тихую гавань, где он, будучи победителем республиканской олимпиады по коми литературному краеведению, мог без экзаменов поступить в Сыктывкарский госуниверситет на коми отделение филологического факультета, впоследствии преобразованного в финно-угорский…

Делай только то, что даётся легче всего, но делай изо всех сил, – пришли на память Глебу эзотерические наставления. Что нам во благо, а что – во вред, скрыто от нас покровом сегодняшнего дня и этой минуты. Даже наши ошибки и заблуждения, возможно, – насущная потребность Вселенной.

В вестибюле театрального института Терников совершенно случайно столкнулся с Кайдановским, преподававшим режиссуру в стенах альма-матер как раз и только в 1989-м. Высокий, с большими руками, в которых нёс увесистую, набитую бумагами картонную папку, он подошёл к стенду с расписаниями занятий, пару минут изучал график, а потом был вовлечён подошедшими к нему молодыми людьми в беседу.

Волосы рыжие и длинные, небольшая борода и усы. Брови негустые с изломом. Широко расставленные глаза – голубые. На переносице – миниатюрные квадратные очки в роговой оправе. Нос прямой и широкий. Верхняя губа с округлой ложбинкой меньше нижней. Подбородок – квадратный.

Беглый анализ внешности говорил о человеке решительном, но со взрывным характером, обладающем высоким интеллектом и склонным к мистике. В манере держаться, разговаривать чувствовались эстетская натура и пришедшие откуда-то из XIX века дворянские честь, отвага, благородство. Неслучайно в кино ему охотно доверяли роли белогвардейских офицеров-аристократов.

Серо-коричневый костюм свободного покроя из струящейся смеси шерсти и шёлка сидел на актёре идеально. Светлая рубашка у широкого ворота была расстёгнута на одну пуговицу. Дорогие туфли и общий «люксовый» вид, конечно, контрастировали с помятыми одеждами уязвимого и неприкаянного юродивого, вечно мечущегося в сомнениях с застывшей болью в глазах!

Глядя, как актёр и режиссёр общается с тремя двадцатилетними ребятами, очевидно, его студентами, Глеб подумал, что, представься возможность снять игровой фильм о Нострадамусе, охотно доверил бы Сталкеру и роль средневекового французского предсказателя. Печать тайны лежала на этом благородном челе, излучавшем провидческую проницательность и отрешённость от мирского.

КОГДА Кайдановский освободился и направился к выходу, Терников его нагнал:

– Александр Леонидович, добрый день! Можно взять у вас интервью?

– Не даю.

– А просто поговорить об эстетике магического реализма, Тарковском и Параджанове, Канте и Шопенгауэре?

– А вы кто?

– Житель Республики Коми, приехавший поступать на актёрский факультет, но вовремя образумленный вашим коллегой по институту относительно моей актёрской планиды. Да и если верить Антониони, актёр – не самый важный элемент киноизображения, и объекты, окружающие субъект в кадре, имеют не меньшее значение.

– Это правильно, – «Нострадамус» сверлил незнакомца глазами.

– Поэтому сейчас я… под бой курантов над туннелем, в котором брезжит свет, можно сказать, взрываю пистоны, как ваш Каинавель…

– …Если приспичило, лучше становитесь режиссёром. Курите?

– Нет.

– А я – да. Пойдёмте на улицу, – предложил он, перекладывая тяжёлую папку из руки в руку и доставая из кармана пиджака пачку сигарет. – Что вы там говорили об интервью?

– Для районной газеты «Ленинец», издаваемой в городе Печора – «у Печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки».

– Мило. Странно, что весть о моей «Жене керосинщика» долетела до самых до окраин. В широкий прокат картина не выходила.

– Случайно посмотрел её в одном из московских кинотеатров в прошлом году, когда приезжал «на разведку» перед вступительными экзаменами.

ПОД кроной высоких деревьев, почти не спасавшей от солнечных лучей, неподалёку от входной двери в здание института Кайдановский закурил. Вокруг собеседников взад-вперёд сновали нарядные абитуриенты и абитуриентки – останавливались, чтоб обменяться радостными или печальными известиями об итогах прослушиваний, что-то обсуждали и снова бежали по делам.

– Случайностей не бывает, – задумчиво произнёс киномэтр, которого друзья добродушно называли Каином. – Даже упомянутый вами Кант для меня в данный момент как знак свыше. Мы с Андреем Арсеньевичем однажды до трёх утра спорили о категорическом императиве, за что были выдворены из… «обезьянника». Туда доблестные работники милиции препроводили нас за шумное обсуждение в общественном месте неприличной, по их мнению, темы – сочли недостаточно трезвыми? А отпустили, так как продолжение нашей громкой дискуссии в камере мешало всем спать.

Внимательно слушающий кумира юный поклонник вдруг вспомнил о Гефсиманском саде и утомлённых учениках Иисуса, которых тот попросил бодрствовать вместе с ним… Может, и стражам порядка, прояви они любознательность и терпение, перепало бы немного если не ума, то счастья, подумал парень. Увы, чувство собственного достоинства у нас частенько принимают за скверный нрав, а ум – за злоупотребление спиртным или высокомерие… Вслух же он произнёс:

– Спасибо вам за возможность побывать в жёлто-оранжевом фантасмагорическом Бонявске, населённом преимущественно противниками категорического императива! А ещё благодарю за удивительную экскурсию в мир, где молитвы напрасны, где торжество справедливости и добра, растворённых во зле и несправедливости, – неразрубаемый гордиев узел. И сатанинские идеи, как у Томаса Манна, может вынашивать самый добрейший из смертных…

– Впечатление такое, будто вам лет двести, а то и больше, – усмехнулся собеседник Терникова, выдыхая через нос клубы дыма в сторону вуза. – Хорошо сохранились!

– Не хуже Сфинкса – и ладно, – отшутился ещё не муж, уже не мальчик. – Согласен, что в идеале свод этических правил – указатель к человеческому счастью (например, у античных философов), но на практике и, в частности, у Канта моральные поступки произрастают на почве страданий. Воленс-ноленс. Из-за изначального зла – эгоизма. В противном случае души́ прекрасные порывы всегда вознаграждались бы по евангельскому принципу нравственности («Во всём как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…») и в соответствии с межличностной связью, именуемой любовью («Возлюби ближнего своего, как самого себя»)! Плюс воплощение кантовского отношения к человеку не как к средству, но как к цели… Однако будь всё так, как должно быть, не появились бы на свет ни «Сталкер», ни «Цвет граната», ни горький жизненно-творческий опыт их авторов…

– Удивительно, что вы об этом заговорили… Простите, как ваше имя?

– Глеб.

– Очень приятно! Александр, – Кайдановский протянул для рукопожатия кисть руки, прижимавшей к пиджаку папку. – Если не трудно, пожалуйста, взвалите ненадолго на себя мою ношу…

– …С удовольствием, – Глеб пожал протянутую руку, после чего прижал обеими руками к своей груди упакованную в картон кипу студенческих работ.

– УДИВИТЕЛЬНО, что вы вспомнили о Сергее Иосифовиче, поражён, – признался Александр Леонидович, прикуривая новую сигарету. – Понимаете, Глеб, я недавно в Тбилиси отснял с ним большое интервью для одного документального проекта под эгидой Рижского киновидеоцентра…

– …Как Параджанов себя чувствует?

– Неважно: после операции, фактически – на одном лёгком. Преимущественно поэтому был не в духе. А вообще-то, он, как и я, не любитель давать интервью. Ему не нравилось, что кто-то хозяйничает в его квартире – переставляет предметы, выстраивая интерьеры и коллажи, создаёт собственную атмосферу… Но не мог мне отказать, поэтому улыбался и… изощрённо издевался. Ходил из комнаты в комнату, перебирая чётки, и то ли иронизировал, то ли мистифицировал…

Спрашиваю об образе граната в его работах – отвечает:

– Случайно попадались, а получилось так, что стали символом.

– Зачем в кадре современный военный корабль?

– Случайно. Не обратил внимание на горизонт. Ну стоит корабль – и пусть, никому не мешает.

– Как выбираете сюжеты?

– Не помню. В советское время мы их не выбирали – нам предлагали.

– Что значат книги, которые я нашел у вас дома?

– Я вообще не читаю. Какие книги? Где? Это не мои.

– Как подбираете актёров?

– Случайно. Актёр – нужная вещь, дорогая для режиссёра. Но я не бегаю за ними. Хочешь – играй. Не хочешь – другого возьму.

– Какими будут киноленты будущего?

– Никакими.

КОНЕЧНО, Терников видел поэтическую кинопритчу Параджанова о великом армянском поэте XVIII века Са́ят-Но́ве (Арутюне Саядяне), снятую в 1968 году, – вернее, то, что от неё осталось после варварского вмешательства цензуры и перемонтажа. Картине присвоили низшую, четвёртую классификационную категорию, но это не помешало ей впоследствии прогреметь на весь мир, оказав влияние своей новаторской кинообразностью даже на творчество поп-кумиров.

Кинорежиссёр, сын армянского антиквара, появился на свет на задворках советской империи – в древней столице Грузии. Рос среди многоголосья эпох в атмосфере синтеза культурных контекстов, открывшей ему ограниченность и конечность всякой традиции. Поэтому догматичность идеологической системы тоталитарного государства априори была для его художественного мировосприятия прокрустовым ложем.

В памяти поклонников он неразрывно связан с густой седой бородой в форме жабо, чернеющими усами и волосами на небритых щеках, кустистыми тёмными бровями, глубоко посаженными карими глазами, то источавшими невыразимую душевную боль, то сиявшими, как солнце… «Солнцеликость» подчёркивал и внушительный лоб, идеальным полукругом окаймлённый недлинной серебристой гривой. Губы – полные: верхняя традиционно скрыта усами под широким носом. Обаятельная улыбка – как у ребёнка. Свет детской души ему удалось пронести в своём сердце через всю многотрудную жизнь.

Его «Цвет граната» – янтарно-тягучий поток образов, условно разделяемых поэтическими цитатами, и изящный узор на ковре ручной работы – под стать творению главного героя, придворного поэта, занимавшегося в детстве ткацким ремеслом и изобретшим портативный ткацкий станок. Кроме того, Са́ят-Но́ва владел несколькими закавказскими языками, их диалектами, а также фарси и белуджским, обладал выдающимся умом и хорошей памятью, слыл мастером любовной лирики, композитором, музыкантом, певцом и был непобедим в турнирах острословов. Но из-за любовной связи с красавицей царского рода оказался в монастыре. Погиб же, по одной из версий, от персидских сабель за отказ отречься от веры.

В картине Параджанова абсолютно статичная кинокамера беспристрастно фиксирует поэтическое восприятие реальности в ментальной призме национальной культуры. Чреда иконографических фресок-сцен, объединённых в единое мозаичное панно, без эмоций и без мимики на лицах актёров (не субъектов, но объектов), через внутрикадровую композицию в хронологическом порядке на языке символов и аллегорий повествует об архетипических структурах: детстве, юности, зрелости, старости и смерти. И если в «Зеркале» Тарковского насыщенный образами поток сознания раскрывает философские идеи, способствуя развитию творческой мысли, то вязь этнографическо-психологических ассоциаций «Цвета граната» медитативно самоценна. Краски и запахи, ощущения и вкусы, проплывающие перед зрителем в ритуальном танце, – лаконично-скупые ожившие коллажи. За занавесом тайны жизни, приподнимаемым над сценой бытия, – духовный мир с переставляемыми кем-то полупрозрачными статуями.

СДАЧА работы совпала с общественной негативной реакцией на ввод советских войск в Чехословакию. Цензоры обвинили режиссёра в искажении истории, порнографии и мистицизме. Впрочем, как и за предыдущий эпический сказ «Тени забытых предков», снятый по повести Михаила Коцюбинского четырьмя годами ранее, в 1964-м. И последующий проект сюрреалистического фильма-фрески о Киеве украинские идеологи закрыли на начальной стадии из-за «мистически-субъективного отношения автора к современной действительности».

В «Тенях…» история любви парня и девушки из враждующих гуцульских кланов подчёркнуто декоративна – сложная знаковая система с хорошо продуманным каждым кадром и доведённой до совершенства каждой деталью. Чередующиеся цветные и чёрно-белые эпизоды с эффектами соляризации снимались на инфракрасную плёнку с использованием специальных фильтров. Акцентировался не вербальный сюжет (гуцульская речь без русского дубляжа) – аффективная игра чувств, красок, звуков. Однако обвинения в национализме в адрес создателя ленты были беспочвенны. Фольклорные элементы открывали доступ к общечеловеческой архитектонике чувств Ромео и Джульетты, Тристана и Изольды, Фархада и Ширин…

Со времён Платона художник, противостоящий государству на уровне Знака, представлял угрозу для одетой в броню нормативных актов властной идеологии. Тем более в стране победившего коммунизма, где свободные от контроля творческие зоны подлежат строгой ревизии и регламентации-кодификации, введению в жёсткие рамки канонов соцреализма. Послания должны быть простые и однозначные – как набор команд. Смысловая многомерность – вне закона. Эстетические протесты времён Хрущёва – под бульдозер.