Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН, заслуженный артист России

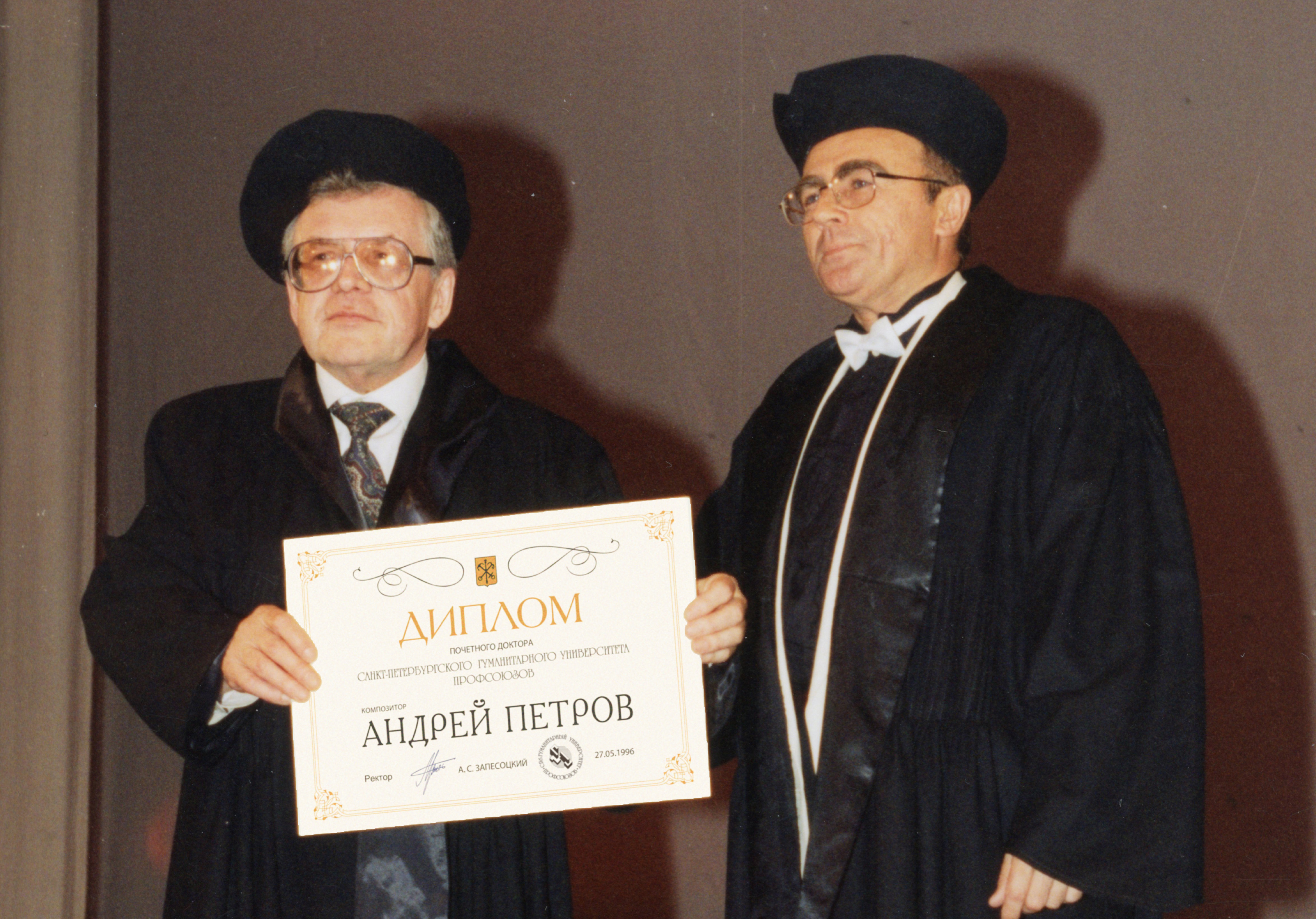

Андрей Павлович Петров, которому исполнилось бы 95 лет, – светлая личность. Удивительно ленинградский, петербургский композитор, классик российского музыкального искусства второй половины XX века, народный артист СССР, лауреат Государственной премии, премии президента России в области литературы и искусства, председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга, почётный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. И наконец, почётный гражданин Санкт-Петербурга.

Я глубоко убеждён, что лицо города определяют не только музеи, парки, особняки, но и люди. И если это так, то наиболее полно лучшие стороны Петербурга воплощает в себе Андрей Павлович. Петров вполне может сказать о себе словами Беллы Ахмадулиной:

Я этим городом храним,

И провиниться перед ним

Не дай мне Бог,

Не дай мне Бог

Вовеки.

Андрей Павлович родился 2 сентября 1930 года в Ленинграде, на Васильевском острове. Он горожанин не только по рождению, но и по мироощущению, облику и привычкам. Отец Андрея Павловича – военный хирург. Мать – художник. В блокаду Андрей Петров был эвакуирован в Ленинск-Кузнецкий. Мечтал стать писателем. В 1945 году он вернулся в Ленинград. В том году в его жизни свершилось знаковое событие, произошёл духовный переворот. Андрей Павлович посмотрел знаменитый американский фильм об Иоганне Штраусе «Большой вальс», в котором обворожительно и упоительно рассказывалось о профессии композитора. Может быть, высшие силы послали ему в тот миг прозрение. Но факт остаётся фактом: в кинозале маленького ленинградского кинотеатра «Форум» он понял, что его предназначение – музыкальное творчество. Поступил в музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова на композиторское отделение, затем в Ленинградскую консерваторию.

В массовом сознании Андрей Павлович в первую очередь – кинокомпозитор. Ему было всего 30 лет, когда он написал музыку к кинофильму «Человек-амфибия». Фильм имел головокружительный успех. Песни из него получили самостоятельную жизнь. Они и сегодня популярны в молодёжной среде. Два великих кинорежиссёра – Георгий Данелия и Эльдар Рязанов боролись за право «владеть» Петровым, подсчитывали, у кого больше фильмов с его музыкой. Данелия слал Петрову телеграммы: «Пиши музыку к фильмам Рязанова немножко похуже, чем к моим». Вначале в счёте вёл Данелия, но в конце концов победил Рязанов: Андрей Павлович написал музыку к 13 его фильмам.

Сам Андрей Павлович считал и считает, что его основной жанр – серьёзная музыка, которой у него значительно больше, чем песен, романсов и эстрадных пьес. Первые шумные признания и успех в этой сфере были связаны с премьерой «Берега надежды» на сцене Мариинского театра. А потом были балеты «Сотворение мира», «Пушкин» и многое другое. В настоящее время как минимум два произведения Андрея Павловича канонизированы в рамках хрестоматийных: «Сотворение мира» и «Пётр Первый».

С разрешения университетского журнала «ОченьUM» публикуем ответы А.П. Петрова на непростые вопросы студентов СПбГУП из 2006 года.

– Андрей Павлович, вы всю жизнь женаты на одной женщине. Все эти годы она одна является для вас источником вдохновения?

– Во многих случаях – да. И она часто способствует вдохновению, которое вызывают у меня другие женщины. Но это может быть и Мария Магдалина, и Маргарита из «Мастера и Маргариты».

– Когда вы познакомились со своей женой?

– На первом курсе консерватории. Девушка, в которую я был влюблён, предпочла другого. Я так переживал по данному поводу, что это стало заметно окружающим. И комсомольское бюро факультета дало Наташе поручение – вовлечь меня в общественную работу и отвлечь от мрачных раздумий. Со своей задачей она блестяще справилась. Мне было тогда 18, ей – 17, она готовилась стать музыковедом, музыкальным критиком.

– А для вас Наталья Ефимовна стала главным музыкальным критиком?

– Когда я что-то сочиняю, перед тем как отдать, например, режиссёру в кино или балетмейстеру, показываю жене. Ей свойственна полная откровенность. Причём не только по отношению ко мне. Она может подойти к прославленному дирижёру и сказать, что сегодня вторая часть симфонии у него не получилась. И поскольку она делает это в интеллигентной форме, искренне и заинтересованно, то на неё не обижаются и к её мнению прислушиваются.

– И бывало, что она говорила: «Андрей, ты написал что-то не то или не так хорошо, как в прошлом»?

– Бывало. И я всегда начинал анализировать, права она или нет. А если написанное ей нравится, то мнения остальных критиков меня уже не волнуют.

– Что бы вы не смогли простить любимой женщине?

– Предательство. Но не измену. Измену простить можно, это не трагедия в конце XX – начале XXI века.

– Андрей Павлович, а как вы относитесь к сексу?

– Положительно. Музыка, как мне кажется, из всех искусств ближе всего к сексу. Эту мысль я обнаружил ещё у Томаса Манна. Он считает, что телесная любовь и музыка близки и по форме, и по продолжительности, и по кульминации. Есть, например, очень много трактовок «Болеро» Равеля как акта любви по кульминации, со всеми любовными вариациями поз. Исследователи намекают, что такое задание Равель получил от балетмейстера, от танцовщицы Иды Рубинштейн. Или, скажем, в «Тристане и Изольде» Вагнера музыка буквально живописует любовь. Но это образцы высокого, возвышенного, красивого секса. Они не имеют ничего общего с пошловатыми текстами эстрадных песенок. Я считаю, что можно перефразировать булгаковское выражение «там, где музыка, там нет зла» на «там, где музыка, там всегда присутствует секс».

– Известно, что вы прекрасный кулинар. Когда готовите, какая музыка звучит на кухне?

– Россини. Он же был известным кулинаром, в расцвете своего творчества вдруг прекратил писать, сказал «всё» и занялся изготовлением блюд. Написал целый трактат.

– После создания музыки вы уже знаете, что она станет хитом?

– Нет. У меня был случай: к одному фильму я написал песню, как корабли приходят в гавань, как их встречают... И почему-то я думал, что её начнут петь моряки, исполнять во всех ресторанах, потому что в ней есть определённый ритм и настрой, под неё можно танцевать, её можно петь за рюмкой водочки. А на неё никто не обратил никакого внимания. Но мне никогда в голову не приходило, что песня «Я шагаю по Москве» может стать популярной – там сложная ритмическая сбивка, там есть ноты вспомогательные, там есть вводный тон... Когда мы её записывали, никто и не подумал, что пишем шлягер.

– Каковы, на ваш взгляд, основные компоненты музыкального искусства: мелодия, гармония, ритм?

– Сейчас, конечно, всё сместилось, особенно после того, как Стравинский объявил, что главное в музыке – это гармония и ритм. Но он вкладывал в свои слова больший смысл. Потом говорили, что главное – это необычный, преображающийся звук. Но я считаю, что в первую очередь должно присутствовать мелодическое начало. Какой бы авангардной и современной музыка ни была, основа всего – мелодия. С этого начинается музыка, и вся народная музыка тоже. И конечно, если взять самую великую музыку – Баха, Моцарта, Чайковского, то ей присущи два качества: красота и возвышенность. Я думаю, что это всегда воздействует.

– Что должно быть в музыке, чтобы она стала вечной?

– Я думаю, она не должна быть привязана к какому-то определённому времени и должна в себе нести вневременные чувства. Почему, скажем, музыка Баха будет вечной? Потому что в ней проявляются сострадание, скорбь, радость, любовь.

– А «Битлз», например Yesterday, «Мишель», – эти песни вечны?

– Думаю, нет. При всём том, что явление «Битлз» даже многими серьёзными музыкантами причисляется к 3–4 важнейшим музыкальным явлениям XX века. «Битлз», конечно, сделали целую революцию в песне, но для вечности в песне важны и слова. Скорее, мне кажется, будет жить их музыка. Так же, как вальсы Штрауса, скажем, как мелодии Гершвина.

– Какие композиторы повлияли на формирование вашего музыкального вкуса?

– Очень многие. Вначале Чайковский, потом Прокофьев, Шостакович. Одно время очень увлекался французскими импрессионистами: Равелем, Дебюсси. Люблю Гершвина.

– Петербург и его атмосфера являются соавторами ваших произведений?

– Да, безусловно. Петербург, как ни один другой город, приспособлен для поэта, музыканта, художника. И недаром именно в Петербурге появились Бродский, Андрей Битов, Сергей Довлатов, Шостакович, Стравинский. На артистов, музыкантов, даже на рок- музыкантов – группа «Наутилус», скажем, или Юрий Шевчук, – город оказывает огромное влияние.

– Современная музыка вам нравится?

– В поп-музыке я не вижу ничего нового, это советская песня 70-х – 80-х годов, но в новой упаковке – новая аранжировка, новая манера пения, исполнения плюс свет, звуковые эффекты, движение, танец. Мелодически открытий там нет. Всё это было у Аркадия Островского, Раймонда Паулса, Давида Тухманова. А вот в рок-музыке мне кое-что нравится. У Кинчева, у Шевчука есть очень интересные песни, в них присутствует какая-то мелодическая свежесть.

– Есть ли такое место, где вам легче всего создавать музыку?

– У меня есть такое излюбленное место – Дом творчества композиторов. Там есть знаменитый 20-й коттедж, Шостакович в нём очень любил бывать и даже написал там ряд своих произведений. Вот приехать туда, сесть за рояль или за письменный стол и работать... Это всё способствует творчеству.

– Бывало ли так, что музыка приходила вам в голову в самый неподходящий момент?

– Сплошь и рядом. Раньше я, как руководитель Союза композиторов, очень часто зависел от всяких совещаний, заседаний в райкомах и исполкомах, на которых вынужден был отсиживать. И я придумал способ записывать музыку, чтобы не привлекать внимания: ноты я писал латинскими буквами, а сверху ритм. Потом всё это расшифровывал.

– В случае разоблачения вы получили бы выговор по партийной линии?

– Наверняка.

– В ночные клубы ходит сейчас гораздо больше народу, чем в филармонию. Какая судьба ждёт классическую музыку?

– Никогда в истории, даже в самых цивилизованных странах, она не была особенно массовой, всегда являлась элитарным искусством. Считается, что в мире 5% людей увлекаются симфонической, оперной музыкой и 95% – лёгкой, развлекательной. Я думаю, к этому нужно спокойно относиться.