Денис Горелов

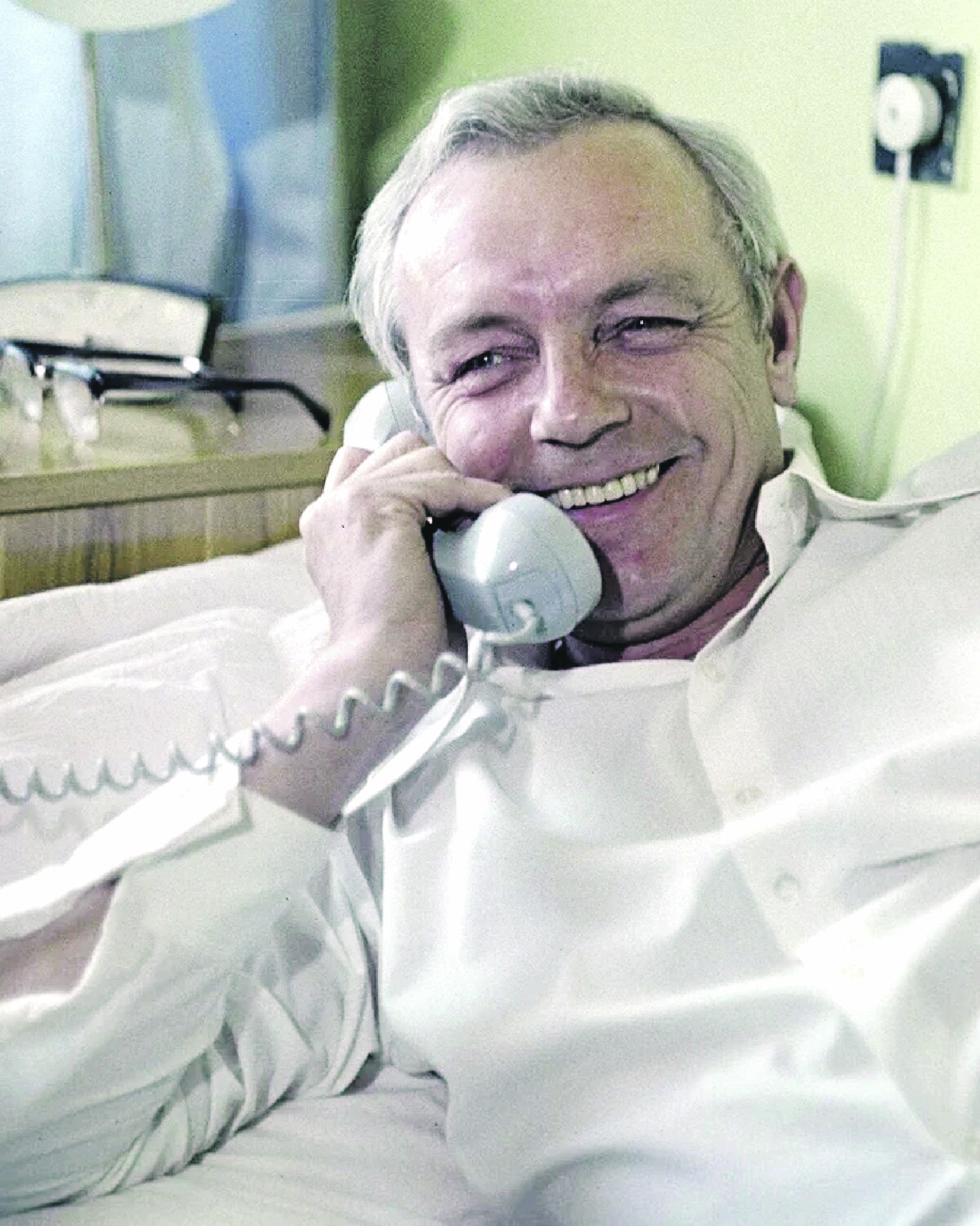

Лавров всё время улыбался. Умно. Тонко. Чуть насмешливо. Так, что аж щёки сводило.

Три «л» подряд в имени и фамилии казались многим перебором. Хотелось разбить их отчеством «Юрьевич» уже в самом раннем возрасте.

С самых первых ролей, с безымянных каменщиков, читалась в нём преждевременная зрелость бывалого – и всё равно улыбчивого. Лоялистов это грело, множащихся вольномыслов – раздражало до крайности. Из всех артистов, воплотивших молодую уверенность нового мира, для одного Лаврова не нашлось извиняющих обстоятельств. Ульянова прощали за дикий заусенистый нрав. Ефремова – за легко читаемый прогрессизм и жажду придать всему человеческое лицо. Бондарчука – за боль и масштаб.

И только этот всё улыбался.

За три года сыграл Дроздова, Синицына, Ласточкина, потом ещё и Скворцова. Вот ты какой, современный положительный герой (чтоб тебя разорвало однажды).

Меж тем сквозное лавровское сияние чем дальше, тем больше сопровождалось ехидным прищуром. На пике удачи, меж серединой 60 х и ранними 70 ми, он занял нишу, в дальнейшем обжитую всеобщим любимцем Янковским: наблюдателя, хроникёра, свидетеля и в редких случаях корректировщика нежелательных событий. Только Олег Иванович вчистую совпал с эрой сомнения и выразил её на все сто Волшебником, Мюнхгаузеном, озадаченными дворянами и озадаченными интеллигентами, а Кирилл Юрьевич явился в том же амплуа раньше срока, вот и пришлось улыбаться до изнеможения.

А так – играли-то одно и то же.

Ленина периода не бури, но вынужденной внутрипартийной реформации.

Парторга Соломатина, выслушивающего предъяву пролетариата начальству.

Летописца смыслообразующей войны в «Живых и мёртвых» и «Служили два товарища» соответственно.

Сепаратного от мира интеллигента в «Долгой счастливой жизни» у одного и «Полётах во сне и наяву» у другого.

Хитрый был Лавров, много сложнее предложенного примитивизаторами образа. Товстоногов в БДТ только расширил его амплуа, заставляя играть отрицаловку – Молчалина с Городничим. Представляю в этих ролях эффект вечной лавровской улыбочки.

На пике успеха был назначен играть вершителя – С.П. Королёва (скрытого в «Укрощении огня» под фамилией Башкирцев). Гнал со старта женщин. Ругался с приёмной комиссией. Бросал ручки и чайные ложечки на стол. Выливал коньяк в раковину. Как и всякие демиурги из низов, похвалялся оголтелой приверженностью работе. Не слишком по-лавровски вёл себя, скажем прямо. А после глядел в дали рассветной Москвы совершенно по-лавровски.

Обжил фильм с символическим названием «Красная стрела» – по имени главного экспресса «Москва – Ленинград», в котором провёл, почитай, четверть жизни меж главными и суперглавными ролями (утром – на смену в павильон, вечером – назад на главную питерскую сцену).

Был Иваном и чёртом в «Братьях Карамазовых». Ярославом Мудрым в «Ярославне, королеве Франции». Начальником уголовного розыска в «Из жизни начальника уголовного розыска». Мудрый смайл всезнающего управленца стабилизировал огрехи и несуразности строя, в глазах нахмуренной нации уже не нуждавшегося в стабилизации, – за то и сердились на Лаврова, и пели ему устами Филатова наглую песнь ранних 80 х «Когда воротимся мы в Портленд», но быстро оттаяли с концом империи и явным старением её выразителя.

В манифесте слома эпох «Нежный возраст» он играл любимого деда, генерала Громова, – символ ушедшей, нелепой и всё же тепло вспоминаемой утопии. Генерал подарил школе скафандр Гагарина и последним приветом козырнул стране в золотой комнате с серебряными потолками.

Точку в биографии поставил Пилат – и одно это назначение полностью переосмыслило канонический образ. Тяжёлый, мудрый, злой, терзаемый мигренью – прокуратор Иудеи не мог улыбаться и в исполнении Лаврова не мог не улыбаться. Будто говоря: «Давай, Яша. Давай, Юра. К звёздам. Ввысь.

Могу тебя спасти и тем самым лишить бессмертия, но не буду. Не моё это дело.

Дерзай.

Будь!»

И лучился по-лавровски, благословляя сына Божьего, сына человечьего и весь свой шалый, горючий, легковоспламеняемый народ на муку и величие старых и новых времён.