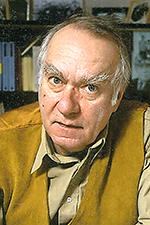

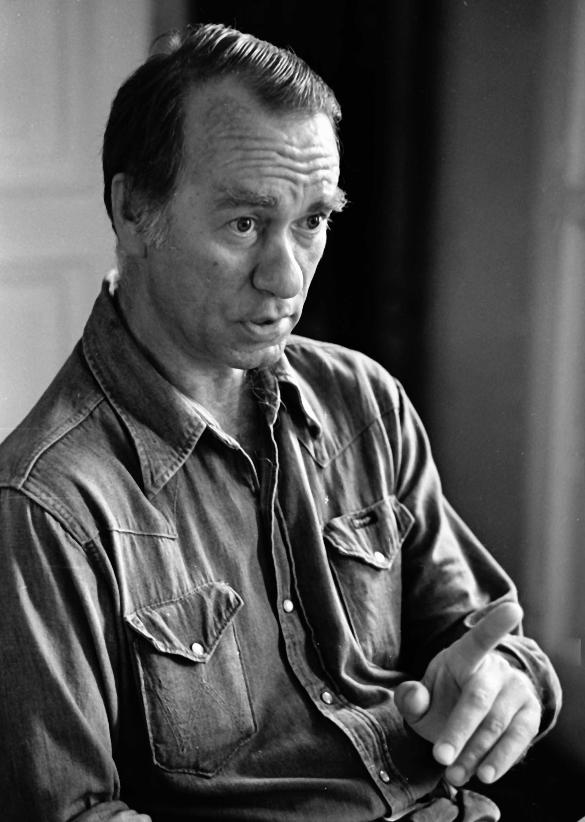

18 июня исполнилось 85 лет известному санкт-петербургскому писателю, публицисту и сценаристу, нашему автору и другу Михаилу Николаевичу Кураеву. Он 30 лет отдал «Ленфильму» и столько же – литературе. Из-под его пера вышло 25 книг и десятки статей, а по его сценариям снято 14 фильмов. Его вклад в отечественную культуру отмечен значительными наградами, в том числе Государственной премией РФ, орденом Дружбы, орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Сегодня, поздравляя юбиляра, мы предлагаем читателям вспомнить, как же, собственно, начинался путь Кураева в большую литературу. Поможет в этом отрывок из его собственного рассказа о том, как он в первый раз попытался стать писателем. Даже не подозревая, что он им действительно станет…

«Барыня»

…В ленинградской школе, которую я оканчивал в пятьдесят шестом году, самодеятельные таланты выпускали литературный рукописный журнал, кажется, «Весны гонцы» или что-то в этом роде. Гужевавшиеся вокруг журнала таланты были чем-то похожи на Союз писателей: очень неохотно принимали в свои ряды и вообще держались наособицу. Я был польщён тем, что безусловный талант Валя Туров, автор неведомых мне творений, сказал однажды, что я могу, если у меня есть желание, познакомиться с журналом (и к этому-то не всех допускали!), а может быть, и показать им что-нибудь из написанного для включения в готовящийся номер.

Я бросился писать историю, которая должна была потрясти своей экзотичностью и остротой сюжета горожан-одноклассников, история была приключенческой и абсолютно правдивой. Я был её участником! История у меня была действительно замечательная.

В детстве я жил на Севере, под Кандалакшей, в этих местах в 1919 году были интервенты, англичане. Недолго, но были. Когда они уходили, один из интервентов вскарабкался километрах в пяти от Кандалакши на скалу, метров на тридцать отвесно поднимающуюся над заливом, и нарисовал на скале белой краской женщину: она стоит в полный рост, заложив руки за голову, и смотрит в сторону моря, туда, куда ушли корабли интервентов. Краска у интервента оказалась очень хорошая, ни заполярный снег, ни дождь её не взяли. Дама эта прижилась, а местные жители стали эту скалу именовать Барыня. Так и пошло, и по сей день говорят: «Ходил за Барыню», «Не доходя километра полтора до Барыни»… Но вся интрига в том, что к Барыне можно подобраться, к ней ведёт тропка, собственно, не тропка, а извивающийся по отвесной стене уступчик, где пошире чуть-чуть, где поуже, но двоим на этой тропке не разойтись. Пройти, скорее проползти к Барыне рисковали только отчаянные смельчаки. Когда шёл-карабкался по этому лотку интервент-живописец, надо думать, его путь был чуточку безопасней. С годами тропка кое-где «пошла», покрошилась, осыпалась, кое-где образовались небольшие разрывы, преодолеть которые можно было только держась двумя руками за выбивающиеся из трещин в скале жалкие кустики. Вроде бы беда невелика, если и вниз полетишь, внизу вода, но, во-первых, высоко, а во-вторых, вода мелкая, даже в прилив, хотя приливы в Кандалакшском заливе изрядные.

У нашего с братом друга, коренного кандалакшского жителя Славика Лопинцева, и дед и бабушка поморы, и сам он в свои двенадцать лет с карбасом управлялся совсем неплохо, и парусишку мог поставить, и ветерок угадать, а если вдруг серьёзная волна пойдёт, так и забереговать не боялся. Вот мы с ним и отправились к Барыне. По дороге были прибрежные знаменитые малинники, в которые ходили и люди, и медведи, но главная цель – Барыня.

И, представьте себе, рискуя своими легкомысленными головами, неведомо ради чего мы до этой самой рисованной «Барыни» добрались. С одной стороны, конечно, ощущение полёта от каждого движения воздуха, парение, а с другой стороны, вид: перед тобой залив, весь в пятнах островов, низменных, плоских, покрытых плотной щетиной рослого елового леса. Бродя по берегу, разве узнаешь, какой залив огромный и как много на нём этих островов! Корги по-местному… Под Барыней вроде площадочки небольшой; добрались, ликуем, насколько позволяет эта узенькая ступенька над обрывом. Для полноты радости не хватает только зрителей, способных оценить нашу доблесть и геройство. А тут и зрители подвернулись. Смотрим, в четыре весла шлёпает карбас, возвращается с моря, идёт прямо под берегом, в карбасе трое мужиков и баба, молодая, круглолицая, в ватнике. Нас распирает от гордости, машем им, ждём ответных приветствий и восторгов. Тут баба поднялась и нам, мальчишкам, во всю свою поморскую глотку, да ещё и ладошки ко рту приложив, как гаркнет: «… ей поцелуйте!» Как мы в воду от такого приветствия не попадали, уж не знаю! А мужики регочут. Уж сказала так сказала, и шлёпают себе веслишками, как ни в чём не бывало…

Когда я пустился вслед за Джеком Лондоном, понимал, что в самом конце меня ждут сложности, Джеку Лондону неведомые, поскольку в английском языке, насколько я знал, все слова печатные. Журнал у нас был, конечно, рукописный, но всё-таки… Учились тогда как раз первый год мальчики и девочки вместе. Долго ли, коротко ли, но потрясающий приключенческий рассказ под названием «Барыня» подвигался к своему роковому концу. Главный редактор журнала «Весны гонцы» и вся редколлегия к этому времени уже знали, что я готовлю для них сочинение.

– Проза? Стихи? Эссеистика? – Туров был сдержан и деловит.

– Проза.

– Это хорошо, Кураев, не тяни, прозы нам как раз не хватает…

И вот я дошёл до финала. Карбас подплыл под Барыню, баба в ватнике и платке встала для приветствия, поднесла ко рту ладони, рот распахнула… И здесь перо автора остановилось, повисло, будто я сам повис, держась за чахлую полярную берёзку, выбившуюся из скалы… Нет, дураку, чтобы одним духом написать, как сделал бы настоящий писатель: «И тут баба крикнула: «Слава советским пионерам, надёжным помощникам партии!» или «Смерть английским интервентам, посягнувшим на священную землю древних поморов!»… Любой настоящий писатель, думающий не только о себе, но и о литературе, о читателе, о большой Правде жизни, вышел бы из положения с честью и доблестью, но для этого нужно быть писателем!..

– Как работается? Подвигается? – интересовался Туров.

– Да вот не знаю, как одно место… в одно место упёрся… понимаешь, не знаю, как одно место описать… вообще-то там конец уже виден…

– Приноси на редколлегию, посмотрим, помозгуем вместе, у нас и девчата толковые, что-нибудь, глядишь, и подкинем…

Подкинут! Как писать слово «…», я и без них знал, хотя на заборах в юные годы предпочитал писать слова более короткие и мужественные. Да-а, одно дело знать, как пишется, а другое – написать.

Туров всё реже и реже напоминал мне о моём обещании, а смотрел на меня с великодушным состраданием – да, многие вот так же пытались, пыжились, обещали, хотели войти в журнал, войти в историю. Думаю, он был убеждён, что никакого текста нет, это я просто хочу примазаться к избранным, ходить на редколлегию, слушать их умные разговоры о поэзии Симонова и Самеда Вургуна.

– Ты покажи хотя бы то, что сделал, может, вызревает большая вещь, возьмём фрагмент…

Какой им ещё фрагмент, если для меня уже вся история из одного этого «фрагмента» и состояла, вся вещь уже была как бы подвешена к этому слову. А слово это похабно дразнило, измывалось, стоя на пороге в литературу, и требовало быть написанным не по правилам грамматики, а в транскрипции исполнительницы, то есть вместо коротенького и всё-таки стыдливого «и» нужно было написать вязкое и долгое «я»… Я был в ужасе, я же не мог предполагать вначале-то, что без этого слова нет рассказа о любви интервента к какой-то местной жительнице, как гласило предание, нет рассказа о нашей отваге и жажде признания, не было восторга от парения над заливом, вообще ничего не было! А с этим словом… в литературу не войдёшь…

Да пропади всё пропадом!

Захватывающее повествование под интригующим названием «Барыня», еле вместившееся в полную тетрадь, было разорвано и выброшено, Джеку Лондону после этого я смотрел в глаза с завистью, ему легко! А вот от встреч с Туровым по возможности уклонялся…

Школа дала мне глубокое знание, глубокую уверенность в том, что ни к какой практической деятельности я не пригоден. И я нашёл занятие, где не нужна была ни химия, ни алгебра, ни геометрия, ни биология, ни физкультура! В апреле, накануне экзаменов на аттестат зрелости, я прочитал в «Вечернем Ленинграде» маленькое объявление о том, что Московский институт кинематографии (оказывается, и такой есть) проводит в Ленинграде консультации для желающих стать кинорежиссёрами. О! Это то, что надо. Я стану кинорежиссёром».

P.S. Кинорежиссёром Михаил Николаевич не стал. Зато стал замечательным киносценаристом и не менее замечательным писателем.

«ЛГ» поздравляет Михаила Николаевича Кураева с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, всевозможных радостей и новых потрясающих книг!