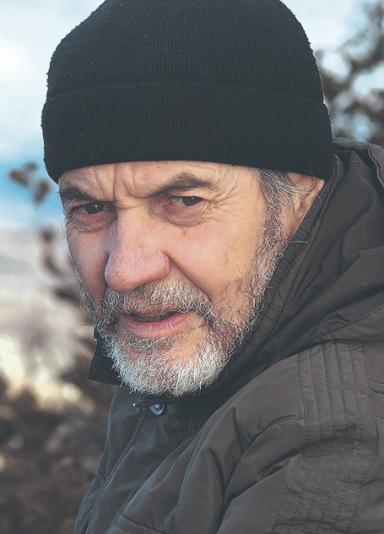

Так считает известный писатель, сибиряк Анатолий Байбородин. В преддверии его 75-летия беседуем о возрождающейся деревне, природе русского народа и возвращении к истокам.

– Ваш поиск собственного стиля, собственной ниши в литературе был необычным. Будучи выходцем из деревни, на филфаке вы увлеклись зарубежными авторами, модернизмом, но потом вернулись к литературе народной. С чем был связан этот разворот?

– На филфаке университета, увлечённо толкуя про «Золотого осла» Апулея и о сладострастном «Декамероне» Боккаччо, я, деревенщина, выглядел жалко и смешно пред очами избранных сокурсников, взращённых на западном искусстве. Слава богу, что читал и выдающихся иноземных писателей – Диккенса, Фолкнера, Маркеса, Амаду – и после университета, подражая Маркесу, в стиле потока сознания сочинил повесть о блудных страстях одним бесконечным предложением. Черновик жив, и не ведаю, то ли спалить в печи, то ли довести до ума.

На старших курсах и после учёбы остыл к западной литературе и восторженно, вдохновенно читал русскую классику: Пушкина с гениальной лирикой и крестьянскими сказками, с повестью «Станционный смотритель»; Гоголя с малороссийскими сказами; Достоевского с проповедью юродивости Христа ради, с воинственной русскостью, потом – Лескова, великого предтечу «деревенской прозы», следом – Шмелёва, Шолохова, Есенина, Клюева, а потом открыл и русских народных писателей – Шукшина, Абрамова, Астафьева, Евг. Носова, Распутина, Личутина. И осознал: их проза – мой родной и любимый деревенский мир. Читал днями и ночами, читал жадно, азартно, с любовью выписывая в амбарную книгу отрывки, которые потом сгодились для очерков, статей.

Позже, затмевая сочинения писателей, в творческий мир властно вошла устная народная поэзия и проза, воплощённая в календарно-обрядовых действах, в былинах и сказках. Повесть «Деревенский бунт», по которой названа книга, – попытка в стиле сказочного лубка, в духе комедийного фарса отобразить российскую политическую картину лихих девяностых годов прошлого века. С той поры мою народную прозу книжные писатели обвинили в этнографизме, фольклоризме и словесном орнаментализме, а я воспринял хулу словно похвалу. И одновременно с великим народным искусством постигал и Святое Писание, вначале умом и творческим воображением, как свод великих книг, а позже и покаянной душой.

– Что бы вы посоветовали молодым авторам, которые ищут себя? Как нащупать то самое, своё, исконное?

– Добрый учёный муж, доводя до ума изобретение, думает не о том, сколь удивит собратьев по науке, но о том, сколь во благо народу будет его изобретение. Вот и молодой писатель, сочиняя некое повествование, не баловался бы «самовыражением», не тешил бы себя тем, сколь удивит собратьев по литературе изысканной стилистикой, а загадывал бы о том, любовь ли к ближнему засеет, зло ли. А чтобы засеять в души любовь, нужно и писать с любовью к ближнему, что уже любовь к Вышнему, а языковое мастерство потребно лишь для того, чтобы высоко, певуче и живописно выразить любовь.

– Критики относят ваши произведения к «деревенской прозе». Согласны ли с этим? Как бы вы определили понятие «деревенская проза»? И существует ли она сейчас, когда деревня в целом пребывает в упадке?

– «Деревенская проза» – обозначение упрощённое, а верное – русская народная проза, поскольку и Астафьев, и Белов, и Распутин, а тем паче Личутин писали о деревенском и городском житье-бытье.

Уходящая корнями в древнекрестьянскую обрядовую поэзию, в избранных произведениях созвучная средневековым повестям, обогащённая классической словесностью, деревенская проза и поэзия прошлого века в сравнении с дворянской, разночинной более полно и правдиво выразила русский народ, который до начала прошлого века был сплошь крестьянским. Прочие сословия – что звёздная пыль в крестьянской вселенной… Крестьянство же, хотя и не без греха, являлось духовно-нравственным, творчески созидательным стержнем русской нации.

В начале нынешнего столетия под кликушеские вопли уставших писателей унылые критики хоронили русскую простонародную литературу, и уж вроде крест дубовый водрузили на могиле, но вдруг дивом дивным, чудом чудным, словно берёзы посреди чёрной гари, являлись и являются простонародные писатели из поколения, идущего вослед Белову и Распутину, вослед и мне, являются с мудрым и ярким народным словом. Ох, раненько мы понесли на погост традиционную русскую литературу, ибо вопреки русскоязычной власти жить ей да жить во благо и славу русского народа.

– Способен ли, на ваш взгляд, горожанин понять эту жизнь, причаститься её основам? Или единственный способ вернуться к неким истокам – переехать в деревню? Возможно ли как-то интегрировать исконную народность и её ценности в современную цивилизацию – так, чтобы получилось естественно, без китча?

– У истинно русского, будь он даже горожанин в третьем колене, – крестьянский менталитет, что выразилось в сладостной и властной тяге к матери сырой земле, а говоря проще – к дачным усадьбам. А посему избранные горожане, умилённо читая деревенскую прозу, словно вспоминают себя в некоем прошлом бытии. К сему деревенская проза взращивает в душах и любовь к природе.

В девяностые и нулевые вражеская власть загнала крестьянство в нищету и отчаянье; запустошились поля, омертвели молочные фермы и, словно могильные кресты, чернели на русской земле брошенные деревни. Но всё же лет пятнадцать назад чудом чудным стал оживать крестьянский мир. В деревнях уже редко увидишь в страду пьяного и праздного мужика, поскольку большинство мужиков держат изрядно крупного рогатого скота, коего надо обиходить, которому надо накосить уйму сена. В забайкальской степи пасутся табуны коней, и благодаря крупным хозяйствам стали оживать заброшенные пашни. А коль возрождается крестьянство, пусть нынешнее, с мощной техникой, возродится и крестьянский мир, который запечатлеют грядущие поколения деревенских писателей.

– Говоря о вашей прозе, нельзя не отметить «свежий, простонародный язык» (по выражению Владимира Личутина). Вы житель крупного промышленного города, так что едва ли тут можно говорить об окружающей вас «языковой среде». Где вы черпаете эту лексику, эту образность? Можно ли сказать, что это в хорошем смысле стилизация? Или детства и юности в деревне хватило, чтобы черпать «материал» из этой поры жизни?

– Однажды и на весь писательский век восхитила меня горняя мудрость, певучая, живописная краса крестьянской речи, диковинно, причудливо образной, пословично-поговорочной. И я, полвека изучая, постигая крестьянскую речь, посильно воплощал её в сочинениях. По сему поводу в былые лета написал очерк «Слово о русском слове», откуда и приведу цитату: «Величайший живописец явит на холсте гениальный пейзаж, но лишь робко коснётся душой и живописным даром таинства природы; природа же – Творение Божие, будучи во сто крат гениальнее самого гениального рукотворного пейзажа, – останется не вмещающейся в земную душу, неизъяснимой тайной. Вот и двухтысячелетняя русская народная суть, крестьянская, языковая стихия, воплощённая в устном поэтическом, прозаическом слове – в былине и песне, в житийном мифе и сказке, в бывальщине и быличке, в заговорной молитве и причитании, в кружевном речении, в пословице и поговорке, – всегда будет гениальнее стилистики гениального книжного поэта». Писатели Белов, Распутин, Личутин лишь коснулись крылами крестьянской языковой стихии и создали талантливые произведения, что вошли в литературную классику прошлого века.

– А когда нам ждать новую книгу Анатолия Байбородина? Работаете ли сейчас над чем-нибудь?

– Работаю я тихо, быстро не умею, ибо не столь пишу, сколь изучаю очередную тему, а написав, долго ещё довожу до ума. Но, бог даст, в нынешнем году завершу книгу прозы, в которую войдут рассказы, а также повесть «Красная роса» о Гражданской войне в Байкальской Сибири, затем – повесть «Дрова» и старосельские сказы «Покровские гостинцы». Одновременно собираю и книгу очерков и статей. И хотя отвлекает житейская, писательская суета, от случая к случаю дописываю, прописываю повесть «Красная роса» и крупное очерковое повествование «Воевода Земли Русской», посвящённое былинному и преподобному Илии Муромцу, Киево-Печерскому чудотворцу.

Поздравляем Анатолия Григорьевича Байбородина с 75 летием! Крепкого здоровья и новых прекрасных книг!

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Анатолий Григорьевич Байбородин родился в 1950 году в забайкальском селе Сосново-Озёрск. Окончил филологический факультет Иркутского госуниверситета, там же преподавал стилистику русского языка. Автор книг «Не родит сокола сова», «Озёрное чудо»; «Деревенский бунт», «Боже мой», «Сокровища Сибири», «Слово о роде и народе». Составитель книг «Русский месяцеслов. Обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа», «Думы о русском с древнейших до нынешних времён». Лауреат Большой литературной премии России, Всероссийской национальной премии имени Валентина Распутина I степени.