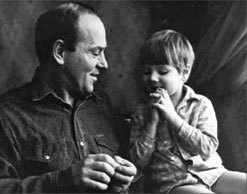

В моём архиве есть старая фотография, на которой запечатлены участники Дней советской литературы в Магнитогорске, среди которых Владимир Попов, Владимир Бровченко, Анатолий Софронов, Константин СКВОРЦОВ и я, Анатолий Парпара…

В моём архиве есть старая фотография, на которой запечатлены участники Дней советской литературы в Магнитогорске, среди которых Владимир Попов, Владимир Бровченко, Анатолий Софронов, Константин СКВОРЦОВ и я, Анатолий Парпара…

Было это 14 апреля 1979 года, ровно тридцать лет назад. Таков отсчёт нашей дружбы.

Ныне Константин Васильевич – известный поэт, драматург, отмеченный престижными наградами. Его драмы ставят и в Москве, и по России, песни много лет поёт Татьяна Петрова, его строки выбиты на памятнике на Поклонной горе, в Златоусте вырастают поэты и прозаики, которых он отечески опекает…

Но он всё такой же друговерный, хлебосольный и остроумный…

– Константин Васильевич, о твоих ранних пьесах «Ущелье крылатых коней», «Отечество мы не меняем», «Алёна Арзамасская» немало писали в советское время, но твою драматическую трилогию о начале распространения идеи христианства в языческом мире «Сим победиши»: «Иоанн Златоуст», «Георгий Победоносец» и «Константин Великий», – которая хотя и получила литературное признание, став лучшей книгой 2004 года, знают мало. Какова её сценическая судьба?

– Судьба её по нынешним временам счастливая. Первые две пьесы были поставлены на Урале театром драмы и комедии «Наш дом» города Озёрска. Более того, их привозили на гастроли в Москву, играли в Большом театре. Для нас обращение хотя бы одного театра к поэтической драматургии – событие великое. Сегодня пьеса в стихах, требующая работы с актёрами, которые разучились говорить стихами, – дело малоподъёмное…

– Я понимаю, на какие душевные затраты пришлось пойти, чтобы освоить эту тему… Что подтолкнуло тебя к написанию трилогии?

– Я был в Ливане. Меня потрясли природа этой страны, её древняя история, римский театр – Ливан был римской провинцией. Мне тогда и в голову не приходило, что здесь всё дышит христианством. В Бейруте есть собор Георгия Победоносца, под фундаментом которого археологи обнаружили руины древнего храма. Прошёл год. Я был на Днях литературы в Ивано-Франковске, и мне попалась в газете статья: местный священник писал о Георгии Победоносце, который в Ливане совершал подвиги во славу Христа. У меня в голове как бы замкнуло… Пошёл в публичную библиотеку – ни одного крупного произведения о святом… за восемнадцать веков. И начал работать – освобождаться от этой боли, от этого гудения в голове, как говорил Михаил Алексеев.

– Константин, и всё же есть предопределение. Что-то же привело тебя в Ливан, что-то заставило взять в руки газету? Кем заброшено, как залегло в тебя это зерно будущей драмы?

– Какие-то изменения происходили в душе. Менялось моё отношение к религии. В «Алёне Арзамасской», моей первой и почти атеистической драме, я переделал позже образ патриарха – ближе к правде жизни. В 1985 году на секретариате Союза писателей СССР обсуждали мою пьесу «Смутное время». Один из тогдашних знаменитых поэтов сказал: «Замечательное произведение, но необходимо убрать религиозный момент». Не стал убирать, ибо понимал, как много сделало для становления России православие. Уже после написания «Георгия Победоносца» мне попался Русский православный словарь 1903 года. А до этого – книги античного философа Дионисия Ареопагита. Я полюбил читать их. Не знаю, почему они мне на душу ложатся… И вот я читал, читал, устал, положил под подушку и начал листать словарь. И вдруг мелькнуло моё имя. Я заинтересовался. Действительно, в словаре есть Константин Скворцов, который родился в 1828 году, занимался тем-то и тем-то и изучал Дионисия Ареопагита. Потом смотрю – Михаил Васильевич, Василий Михайлович Скворцовы – имена, созвучные именам моего прадеда, деда и отца. И все они были православные писатели и разрабатывали темы Византии, Смутного времени, раскола…

– Значит, всё неслучайно. Как неслучайно твоё обращение ещё к одному герою Древнего Рима – императору, известному под именем Юлиан Отступник. Сколько лет работал над созданием образа? Не мешали тебе великие предшественники?

– На это ушло три года жизни. Предшественники мои Генрих Ибсен, Дмитрий Мережковский и Гор Видал не мешали. Наверно, потому, что в четвёртом веке от Рождества Христова было всё, что есть в наше время: желание власти, битва между религиями, сражение добра и зла, противостояние любви и ненависти. И победа жизни. Кстати, замечательные гравюры вырезал к этой пьесе народный художник России Владимир Носков, мой давний соавтор.

– Константин, как тебе думается: при современных обстоятельствах удастся ли восстановить в обществе русское государственное сознание в ближайшее время?

– Драматические произведения в стихах появляются тогда, когда обостряются отношения в обществе, когда наступает духовный кризис в жизни государства. Драматическая поэзия спасает нацию, об этом ещё Гегель писал. Наше возрождение начнётся, когда сильные мира поймут, что прежде всего надо восстанавливать духовность. Всё остальное приложится. А то, что происходит в нашей культуре, ведёт к полной деградации общества, гибели государства. Особенно усердствует в этом телеэкран.

– Известно с древних времён, что сильные мира сего обслуживают свои потребности, а слабые мира сего спасают духовные ценности.

– Это правда. У нас есть как бы две культуры: одна, которая насаждается на русскую почву, а другая, которая живёт в народе и сопротивляется насилию. Сколько ни выходит сегодня стихотворных книг, но самый покупаемый в мире поэт – Сергей Есенин.

– Кого из современников ты считаешь своим предшественником или кому отдаёшь благодарное слово ученика за помощь в драматургическом становлении?

– Когда я учился на втором курсе института механизации и хозяйства, пришёл мой сосед Иван Бледных, 19-летний парень, и сказал: «Вот это твоё!» И подаёт мне книгу – «Драматическая поэзия» Гегеля. Более того, убеждает: «Ниша будет пуста. Ты должен заполнить её». Ныне он – крупная личность, ректор университета, академик… И был театр. В город, где я раньше жил, приезжали замечательные коллективы. Я познакомился с творчеством Н. Охлопкова, Н. Акимова, Г. Товстоногова, молодого И. Смоктуновского. Для меня, совсем юного, это было великим открытием. Я полюбил театр.

И мне повезло, что первым моим учителем в драматургии был известный тогда поэт Яков Апушкин. Образованный человек, знал несколько европейских языков, двадцать лет отсидел (1937–1956). А потом я подружился с драматургами В. Коростылёвым, В. Балашовым, с тобой, Анатолий Анатольевич, попозже, с Н. Доризо. И ещё: мне много помог в моём становлении Эдуард Шим: по языку, по конкретному слову, по строгости, даже педантичности отношения к фразе.

– Ты как-то сказал о том, что трудно найти «экологически чистый театр». Что ты имел в виду?

– В наше время трудно выживать театрам, и потому они стали быстрее реагировать на происходящее. Нет новых актуальных пьес – переделывают старые, вносят в них современые мотивы. Режиссёры иногда на 90% изменяют авторский текст пьесы. Как можно переписывать Шекспира, Чехова, Островского..? А режиссёр говорит: «Я думаю, так будет лучше!» Но ведь разрушается пространство пьесы. Другая стилистика. Другая лексика. Аромат другой. Так нарушается экология театра. Надо что-то делать с этим.

– Как ты думаешь, будет ли интересна драматическая поэзия, вписанная в «красную» книгу вымирающих жанров литературы, для наших внуков или наши труды катастрофически напрасны?

– Драматическая поэзия – это прежде всего ритм. Ритм – великая сила. Он исчезает – и всё рушится. Так что поэтическая драматургия не отмирающий, а развивающийся жанр. А забудут нас или нет, будут ставить наши пьесы или нет – не имеет значения. Важно создать произведение.

Беседу вёл

Поэту и драматургу Константину Скворцову 13 апреля исполнится 70 лет. Поздравляем Константина Васильевича с замечательным юбилеем!