Минувшим летом во ВГИКе появилось новое структурное подразделение – Институт анимации и цифровых технологий. «ЛГ» встретилась с его директором Еленой Яременко, чтобы из первых рук узнать, не погубит ли бездушная цифра настоящий живой кинематограф.

– Елена Георгиевна, как считаете, ВГИКу на роду было написано быть великим экспериментатором?

– Безусловно! Сегодня это воспринимается как совершенная фантастика: в 1919 году, всего через два года после революции, молодая страна озаботилась созданием государственной киношколы. Голод, холод, разруха плюс Гражданская война, а новая власть решила, что очень важно научиться снимать кино. В то время ВГИК назывался ГТК – техникум кинематографии. В 1923 году здесь появилась «Экспериментальная мастерская по мультипликации», созданная выпускниками ВХУТЕМАСа Зеноном Комисаренко, Юрием Меркуловым и Николаем Ходатаевым. В 1924 году к ним присоединился великий мастер анимации Иван Петрович Иванов-Вано. В истории кино творчество и эксперимент всегда рядом. Эти стены с радостью принимали любые новации. Кстати, и наш набор 1991 года в мастерскую «Режиссуры трюкового кино» на режиссёрском факультете тоже был экспериментальным.

– Вы осваивали искусство красиво падать с лошади и выпрыгивать из горящего поезда?

– Вы не первая, кто задаёт мне этот вопрос. Из нас готовили вовсе не каскадёров, а специалистов по созданию спецэффектов. Раньше для этого требовалась специальная трюк-машина, с помощью которой можно было вращать кадр, запускать обратное или замедленное движение, совмещать на одной плёнке живых актёров и кукол в технологии множественной экспозиции. Нашим мастером был замечательный режиссёр Владимир Кобрин – философ в авторском кинематографе и ас научно-популярного кино. До сих пор его наследие специалисты называют загадкой современного кинематографа. В научно-популярном кино прошлого века он одним из первых применил сложнокомбинированное изображение с цифровой анимацией и эффектами на компьютерах, которые и не предназначены были для такой работы. Наш мастер хотел назвать своё детище, нашу мастерскую – «Режиссура цифрового кино», но тогда про цифровое искусство только начинали говорить и настороженно относились к цифровым технологиям, не верили им – ведь «Новые компьютерные времена» только начинались и компьютеры ещё не были приспособлены к нуждам кинематографа, отсутствовали специальные программы.

– Если по сути, то Владимир Кобрин опередил своё время?

– Именно! Цифровое кино только начиналось. То, чем он занимался, создавая сложнокомбинированное изображение с покадровой съёмкой актёра и множественной экспозицией в кадре, теперь мы называем мультимедиапроектом. В 2000-е годы Ольга Сергеевна Горностаева, прекрасный кинорежиссёр и педагог, верный соратник Владимира Михайловича Кобрина, вместе со своими уже выпускниками-кобринцами создала комплекс программ и методик для обучения во ВГИКе новой специальности – «Режиссура мультимедиа». Когда мы учились, наш мастер шутил: «Вот придёт время, и вы свой долг отдадите». Мы никак не могли сообразить, о чём это он. Поняли только тогда, когда сами пришли преподавать в родной вуз. Понимаете, ВГИК построен на системе мастерских, когда знания передаются от мастера-наставника студентам, из рук в руки. А это возможно только по абсолютному и обоюдному уважению и доверию. Ведь не только мы учим наших ребят, но и они нас. По-другому это не работает. Мы на самом деле чувствуем себя родными людьми, одной большой семьёй. И это не просто красивые слова. Лучшее доказательство – огромное количество совместных творческих работ, которые сделаны дополнительно, не по учебному плану и программе, а сверх этого – потому, что нам интересно творить всем вместе.

– Мастера и студенты – плечом к плечу?

– Знаете, как это здорово? Ведь мы же единомышленники. К 70-летию Победы мы работали с коллегами из ЦДХ над интерактивной инсталляцией «ПОБЕДА», которая демонстрировалась на 20 экранах по 6 метров каждый. К 75-летию «оживили» письма вгиковцев-фронтовиков, хранящиеся в архивах нашего института. А в 2023 году сняли документальный фильм «Наши герои», удостоенный премии Правительства РФ в области культуры и искусства за 2024 год. Всё началось с того, что к нашему ректору обратился Дмитрий Воробьёв, президент Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» с предложением нарисовать иллюстрации к сборнику стихов Сергея Лобанова «Голос фронта». Он привёл ребят, профессиональных военных, участников СВО, которые прибыли с передовой. Когда обсуждали наши совместные творческие планы, стало понятно, что это будут не только иллюстрации – необходимо художественно запечатлеть их рассказы о событиях, пережитых на фронте, в сражениях с неонацизмом. Общаясь с ними, в очередной раз убеждались: ни один сценарист не придумает таких историй, какими поделились с нами эти ребята-фронтовики. И поняли: кино уже есть, осталось только снять. Записали интервью, использовали и 3D-анимацию, и хронику, и архивные материалы. Мы же работаем с мультимедиа: в одной руке классические подходы и методики, в другой – инновации и эксперименты цифровых технологий. И получился фильм о пятерых удивительных ребятах – Сергее Лобанове, Александре Сергееве, братьях Александре и Игоре Луганских и Иване Додосове. Наши студенты только входят в жизнь, и через личные истории реальных людей им легче воспринимать события Большой Истории. Им это важно, иначе у этого проекта не было бы продолжения. И сегодня во ВГИКе силами студентов и преподавателей мы продолжаем съёмки и открываем новые имена наших героев, рассказываем их истории и фиксируем в инновационных экспериментальных технологиях новую летопись защитников Отечества.

– Академическое образование – система достаточно консервативная. Как удаётся оперативно внедрять в него новые цифровые технологии?

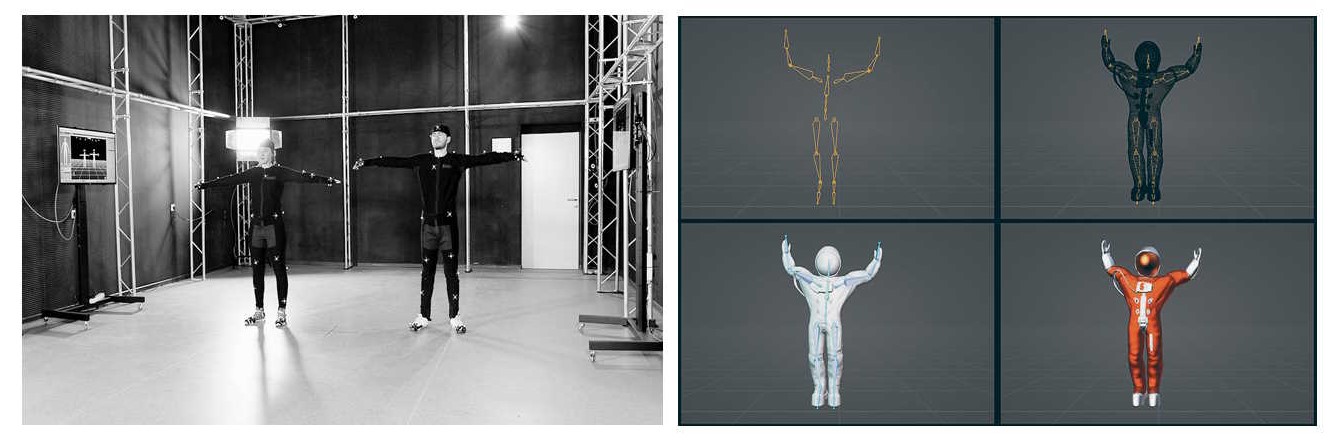

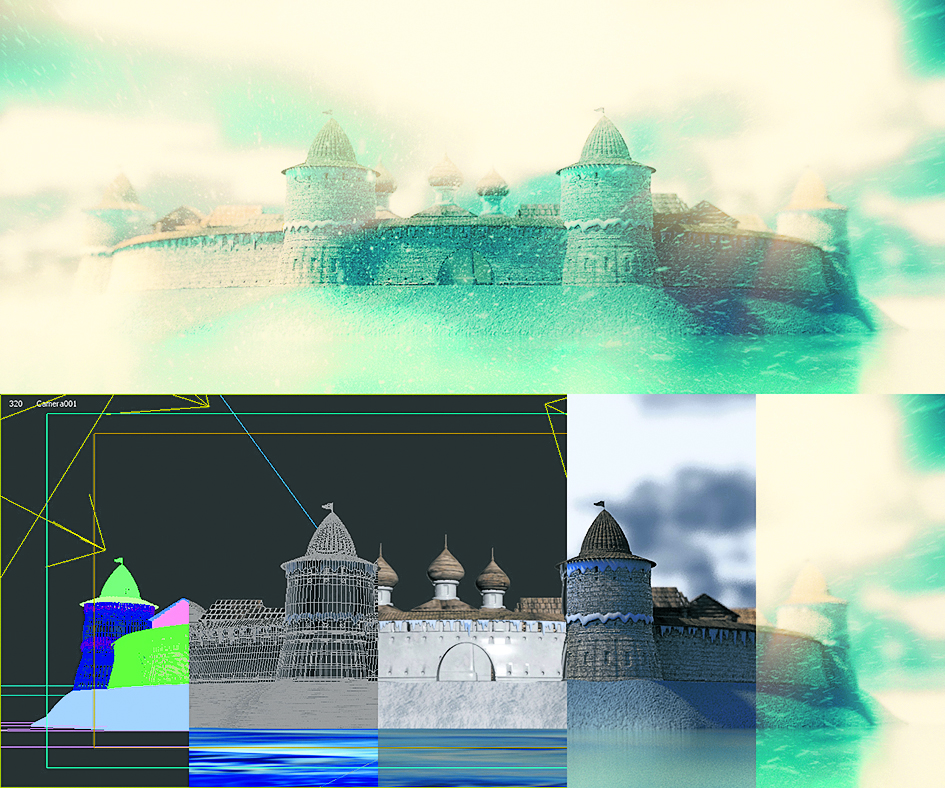

– Секрет прост, и называется он – прогностическая педагогика и педагогическое прогнозирование. Мы учились на заре прихода компьютерной графики в отечественное кинопроизводство, и наши наставники наглядно нам продемонстрировали, на своём опыте, что главное – это наша классическая школа и система кинообразования, где важна авторская мысль и режиссёрские подходы в трактовке темы, а цифровой инструмент – это лишь способ реализации наших творческих идей, он будет постоянно меняться и совершенствоваться. Могу вас удивить, но студенты, обучающиеся по специальности «художник анимации и компьютерной графики», изучают не только компьютерную 2D- и 3D- графику, технологию «Захвата движения», применяют технологию обработки и генерации изображений нейросетью и искусственным интеллектом, моделируют дополненную и виртуальную реальность, но также изучают классический рисунок и живопись. Наши студенты умеют не только кнопки нажимать и мышками щёлкать, но и руками создавать авторские анимационные куклы и локации в классических технологиях: ожившей объёмно-кукольной анимации, перекладке, сыпучих технологиях, предметной анимации и технологии ожившей живописи и графики. Мы сохраняем тёплые «ручные» технологии, апробированные временем. ВГИК воспитывает специалистов широкого профиля. Мы делимся со студентами, как когда-то наши мастера с нами, всем диапазоном знаний и умений в различных технологиях, готовим их к новым экспериментам и технологическим прорывам в кинопроизводстве, ведь ни одно из искусств не зависит от технологии так, как кино. Сегодня кинематографист должен быть в постоянной готовности осваивать новые технологии и уметь трансформировать все эти достижения в новые выразительные средства цифрового искусства. Поэтому и конкурс на специальности нашего института более ста человек на место, отбор очень жёсткий, но на выходе мы выпускаем высококлассных специалистов, которые и технически подготовленные и являются яркими авторами-творцами, все они востребованы отраслью и трудоустроены.

– А как обстоит с технической стороной обучения? Цифровой инструмент – штука дорогостоящая!

– Мы очень благодарны нашему учредителю – Министерству культуры РФ, ведь ВГИК обладает полным циклом кинопроизводства, являясь единственной в стране киношколой, имеющей свою учебную киностудию полного цикла. Наш ректор Владимир Сергеевич Малышев объединил все направления подготовки по классической анимации, мультимедиа и цифровым технологиям в новом Институте анимации и цифровых технологий, который был открыт в структуре нашего университета в 2024 году. В нашем институте есть анимационные павильоны объёмно-кукольной анимации и перекладки, лаборатории современного искусства, классической анимации, объёмного сканирования, 3D-моделирования и 3D-печати, голографический класс AR и VR. Виртуальная студия «Захвата движения» (Motion Capture), которая предназначена для «оживления» компьютерных персонажей, – это подарок Президента России Владимира Владимировича Путина к столетию ВГИКа. Сегодня открываем новые направления и актуальные специальности, такие как: «Режиссура интерактивных медиа и голографии», «Художник моделирования виртуальных персонажей в виртуальном пространстве», «Искусственный интеллект и нейросети в кинообразовании».

– Как возникла идея создать Институт анимации и цифровых технологий?

– Она витала в воздухе. Мы готовили режиссёров и художников анимации и компьютерной графики, режиссёров мультимедиа. Назрела необходимость в новых специальностях, был создан факультет виртуальной реальности и искусственного интеллекта, вместе с факультетом анимации и мультимедиа они вошли в новый институт. В 2024 году набрали студентов на новую специальность – «режиссёр интерактивных медиа и голографии», мастерской руководит технический директор Первого канала Андрей Юрьевич Зеленин. В следующем учебном году мы, первые и единственные, будем обучать «художников моделирования виртуальных персонажей в виртуальном пространстве». Все эти новые направления – это потребность киноотрасли, и ВГИК сейчас, как и всегда, является лидером в отечественном кинообразовании.

– Не боитесь, что технологии выживут профессионалов?

– Тут необходимо уточнить – откуда именно выживут. Недавно наши ребята сделали фильм о Якутии, полностью сгенерированный нейросетью. Мало-мальски приемлемой получилась лишь шестидесятая (!) версия. Мы такое называем – кинопластмасса. Это массовая история. Составил промт (текстовую команду или описание для генерации изображений – условно говоря), с помощью нажатия кнопки тут же получил что-то живенькое и яркое. Забава, доступная сегодня каждому школьнику. А произведение искусства – это, во-первых, труд, а во-вторых, отражение личности автора, итог его размышлений, переживаний, надежд и радостей. ИИ сам по себе радоваться не умеет, как и сострадать. Подлинное искусство творят только личности.

– А если технологии будут мешать человеку стать личностью?

– Так это же от человека зависит. Стиральная машина управляется с грязным бельём куда лучше человека. Примеры можно продолжать... Цифровые технологии – мощный инструмент, на который можно переложить рутину, неизбежную во всяком творческом производстве. Каждый раз, когда технологии делают очередной виток, выводя киноиндустрию на новый уровень, это воспринимается чуть ли не как катастрофа. Знаменитое «Прибытие поезда» воспринималось как развлечение, усовершенствованная версия ярмарочного балагана. А потом вдруг все заговорили о том, что кинематограф погубит театр. С приходом звука в Великий немой кинематограф тоже многие выдающиеся творцы не принимали этот технологический прорыв и утверждали, что из-за «говорящих» фильмов исчезнет магия немого кино. Появление цвета тоже было воспринято болезненно. А первая компьютерная анимация уступала в художественном решении и была подвержена критике, но позже компьютерные технологии были мастерски адаптированы специалистами по визуальным эффектам и художниками компьютерной анимации для создания высокохудожественных образов и поражали новыми авторскими образами и приёмами благодаря усовершенствованной цифровой технологии.

– Но сейчас тревога просто зашкаливает. И что же будет дальше?

– Вот мы и работаем над тем, чтобы искусственный интеллект – этот новый цифровой инструмент, который постоянно технически совершенствуется, стал в руках профессионалов, авторов, творцов мощным рычагом в новые горизонты творчества.