Ольга Камарго, Андрей Щербак-Жуков

Да простит нас читатель, но начать придётся издалека. Иначе не понять, почему такую солидную, культурную газету заинтересовал столь слабый с литературно-художественной точки зрения беллетрист, если не сказать графоман. Ну да, 1 сентября со дня рождения Эдгара Райса Берроуза исполнилось 150 лет. Ну да, юбилей – причём в самом, что ни на есть, исконном, латинском, значении этого слова. Напомним, что в Древнем Риме юбилеями называли исключительно даты кратные 50 годам… Но это ещё не повод. Повод в том, что, в отличие от многих гораздо более значимых с литературно-художественных позиций авторов, можно сказать классиков, Берроуз со своими героями глубоко врос в культурный код современного человека. Он актуален более века.

Конец XIX – начало ХХ века были отмечены многими радикальными социальными изменениями. Рывок в области технического прогресса, вступление в индустриальную цивилизацию, гибель империи как социальной формации… А ещё – и об этом многие забывают – это время появления массовой культуры. И мы прольём елей на сердца наших коллег по цеху: толчком к этому стало развитие печати, появление периодики и, в первую очередь, газет. Резко выросла образованность населения. Если раньше печатные издания были достоянием узкой прослойки культурной аристократии, то газеты научили читать самые широкие слои населения. Появилась целая плеяда авторов, к которым применимо слово «культовый». Всё, что написал Артур Конан Дойль о Шерлоке Холмсе, помещается в два тома, но это самый экранизируемый персонаж… Роберт Говард о варваре по имени Конан написал вообще с десяток рассказов и пару повестей, но после смерти Говарда о его персонаже была написана целая библиотека… Брэм Стокер известен одним романом (кстати, по-викториански очень вычурно и хорошо написанном), но его «Дракула» заложил канон вампирской литературы, создал целую мифологию, далеко ушедшую от своих фольклорных корней… Вот и Берроуз из этого ряда.

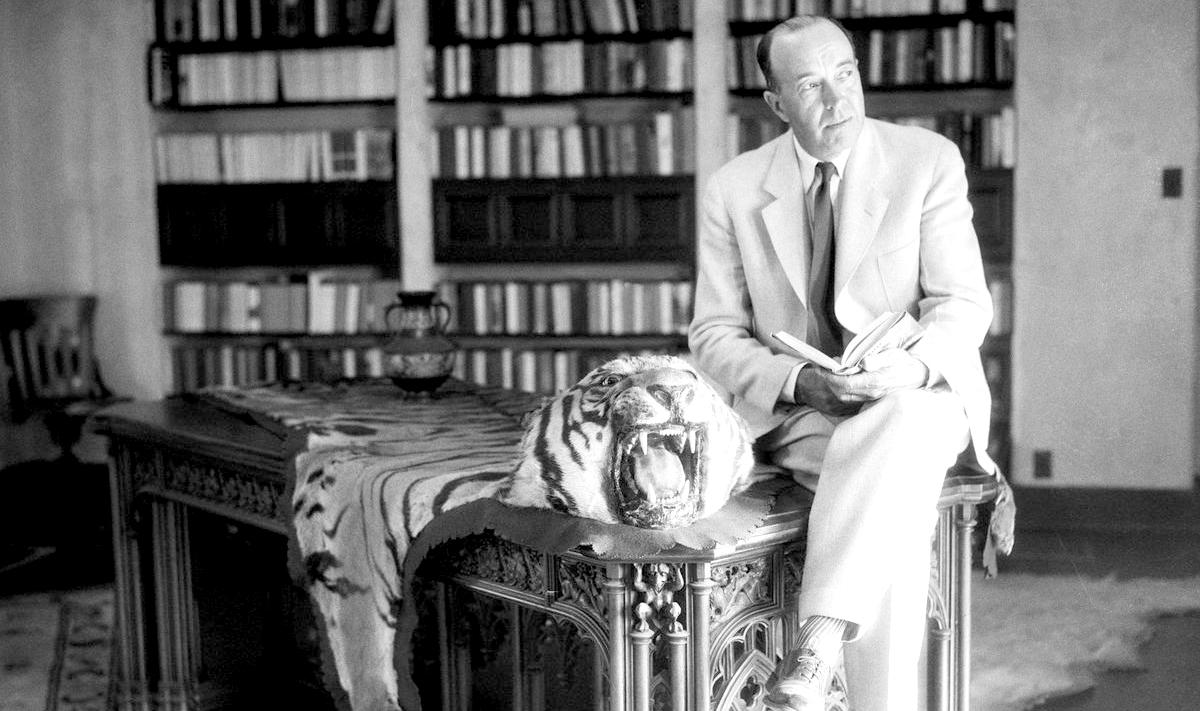

«Жизнь моя не блистала событиями, которые могли бы придать увлекательность биографическому повествованию. Увы, я из числа неудачников, которым не везёт с приключениями, они всегда прибывают на пожар, когда огонь уже потушен», – кто бы угадал, что эти слова сказал Эдгар Райс Берроуз, автор книг про дикаря Тарзана и земного марсианина Джона Картера.

К российскому читателю Берроуз пришёл в 1990-е. В 1990-м роман «Тарзан, приёмыш обезьян» печатался с продолжением в свердловском журнале «Уральский следопыт», не успела закончиться публикация, как начали выходить отдельные книжные издания. А уже в 91-м немыслимыми нынче супертиражами начало выходить «полосатое» собрание сочинений, известное, пожалуй, всему народу бывшего СССР.

Родился будущий писатель в 1875 году в семье ветерана гражданской войны, офицера-северянина («янки») и учительницы. Эдгар оказался третьим сыном пары и, по законам Старого света, на имущество, в том числе бизнес отца, претендовать он не мог. Хотя родился он в Чикаго, то есть в Новом свете, но британские переселенцы хранили традиции. Самой верной карьерой казалась военная. Эдгар даже закончил Мичиганскую военную академию, однако провалил экзамены в элитный Вест-Поинт.

С этого момента, по его мнению, и начались неудачи. Он попробовал служить кавалеристом, благо в академии научился великолепно ездить верхом. Но эта служба быстро ему наскучила. Тогда он стал ковбоем – пас коров в Айдахо, это занятие ему нравилось, но тоже быстро надоело. Потом будущий писатель сменил несколько занятий – продавец канцелярских товаров в Покателло, золотоискатель в Айдахо и Орегоне, железнодорожный полицейский в Юте, бухгалтер и клерк в Чикаго… Неизменными оставались только быстрые неудачи в бизнес-проектах и любовь к чтению.

В начале ХХ века в Америке было много палп-изданий, эдаких недожурналов на дешёвой бумаге и на скрепочке. В них печатались приключенческие рассказы и повести с продолжением. Это чтиво не отличалось качеством текстов, но забирало авантюрным сюжетом, у многих читателей было искушение переписать эти тексты. Мнения расходятся, благодаря ли любви к чтению или же по долгу одной из работ Берроуз читал эти журналы и знал, в каком статусе они находятся по отношению друг к другу.

И вот, после очередных бизнес-неудач он от отчаянного безденежья отправил фантастический роман «Дея Торис, принцесса Марса» в «All story» («Вся история»). И журнал в 1912 году опубликовал его в шести номерах, переназвав «Под лунами Марса». Только вот с именем начинающий автор перемудрил. Подписался «Normal Bean», что означает «нормальный парень». В понимании Эдгара, это должно было объяснить, что он – нормальный, хоть и написал безумный роман. Но имя ему редакторы исправили на Норманн – и задумка провалилась. Впрочем, на успехе это никак не отразилось. Берроуз получил первый литературный гонорар – 400 долларов, по тем временам бешеные деньги, на них можно было жить несколько месяцев.

«Погружённый в созерцание, я перевёл взор с земли на небеса, где мириады звёзд раскинули великолепный шатёр для красавицы Земли. Внимание моё внезапно было привлечено большой красной звездой, видневшейся недалеко от горизонта. И, смотря на неё, я почувствовал себя во власти какой-то могучей, волшебной силы. Это был Марс, бог войны, который мне, воину, всегда представлялся чем-то непреодолимо влекущим.

И в ту далёкую незабвенную ночь, когда я, как заколдованный, не мог оторвать от него свой взор, мне показалось, что он властно призывает меня к себе через необозримое пространство, манит меня кинуться к нему, как магнит притягивает к себе кусок железа», – вспоминал писатель.

В романе «Под лунами Марса» уже появился один из его главных персонажей – супергерой Джон Картер. Раньше супергерои появились в комиксах, ещё раньше – в мифах, как доказал Юнг, основанных на архетипах. Берроуз одним из первых ввёл такого супергероя в массовую литературу. Картер – офицер-южанин («дикси»), который будто бы умирает, но оказывается на Марсе, совершает там всевозможные подвиги и даже спасает принцессу. Формально этот текст относят к научной фантастике, хотя критика отметила ещё тогда – до добротной НФ он не дотягивает, не хватает научной основы. Нет понимания, откуда взялся герой, как он так умирает (а делал он это не в первый раз), и каким образом всё-таки он оказался на Марсе… Если это было его астральное тело – он не мог бы действовать, как живой человек. Многое осталось неясным. Однако Берроуз, как никто другой, наглядно выразил социокультурный феномен нарастающего интереса к Космосу…

Следом вышли «Боги Марса» – вторая книга о Картере, а потом – «Тарзан, приёмыш обезьян». «Тарзан» – означает «белая обезьяна». Этот новый супергерой – потерянный в джунглях ещё младенцем сын английского аристократа. Он «благородный дикарь», знающий язык зверей. «Но для меня единственное удовольствие охоты заключается в сознании, что дичь моя настолько же опасна для меня, насколько я сам опасен для неё», – так формулирует свою позицию герой. От продолжений «Тарзана» журнал «All story» отказался, требовал побольше фантастики. Тогда Берроуз обратился к его конкуренту, журналу «New story» («Новая история») – и добился своего, следующие приключения Тарзана опубликовали. И снова – точное попадание в социокультурный контекст, яркое отражение столкновения типов цивилизаций – уходящего и набирающего силу.

Однако писателем Берроуз всё ещё не считался, так как у него не было книг. Их бы и не стало – воспринимались его тексты как дешёвое чтиво. Помогло сотрудничество с газетой для среднего класса «Evening World». Редактор хотел увеличить тиражи, Берроуз – улучшить репутацию своих текстов. Обе стороны достигли своего.

В 1914 году «Тарзан, приёмыш обезьян» вышел отдельной книжкой. В «Богах Марса» Берроуз писал: «Но я всегда верил, что как ни бывает трудно, всегда можно найти способ одолеть препятствие. Если нельзя его обойти, то нужно пройти прямо через него». Вот и прошёл через все препятствия, предложенные судьбой, – книги стали выходить по две-три в год. Последовали экранизации: в 1917 с Элмо Линкольном, в 1930 с олимпийским чемпионом по плаванию Джоном Вайсмюллером. Вторая оказалась особенно успешной. Даже российские подростки, увидевшие картину после Великой Отечественной войны среди так называемых трофейных старались копировать специальный крик Тарзана, по слухам, записанный наложением голосов трёх оперных певцов.

Всего про Тарзана написано 26 книг, в марсианском цикле – 11, есть ещё романы о Венере, о боксёре Билли, о сумасшедшем короле, об инспекторе Малдуне, о затерянном в океане континенте Каспек, о мире Пеллюсидар, находящемся внутри Земли… Но в России они либо не были замечены, либо вообще остались достоянием исключительно любителей самиздата.

Да, все бизнес-начинания Берроуза заканчивались традиционно плохо, зато он стал одним из первых литераторов, кто зарегистрировал авторские права на свои образы. В 1923 году Берроуз создал фирму и передал ей права, и это приносит доходы его наследникам до сих пор.

Книги Берроуза, хоть и не отличались литературно-художественными достоинствами, если не назвать их откровенно графоманскими, но повлияли на целое поколение писателей-фантастов: Рэй Брэдбери, Артур Кларк, Фриц Лейбер, Ли Брэкетт и другие утверждали, что начали писать под их влиянием. Так, Майкл Муркок под псевдонимом Эдвард П. Брэдбери даже опубликовал трилогию подражаний марсианскому циклу, а Филип Фармер в нескольких книгах использовал образ Тарзана.