Ольга Трофимова

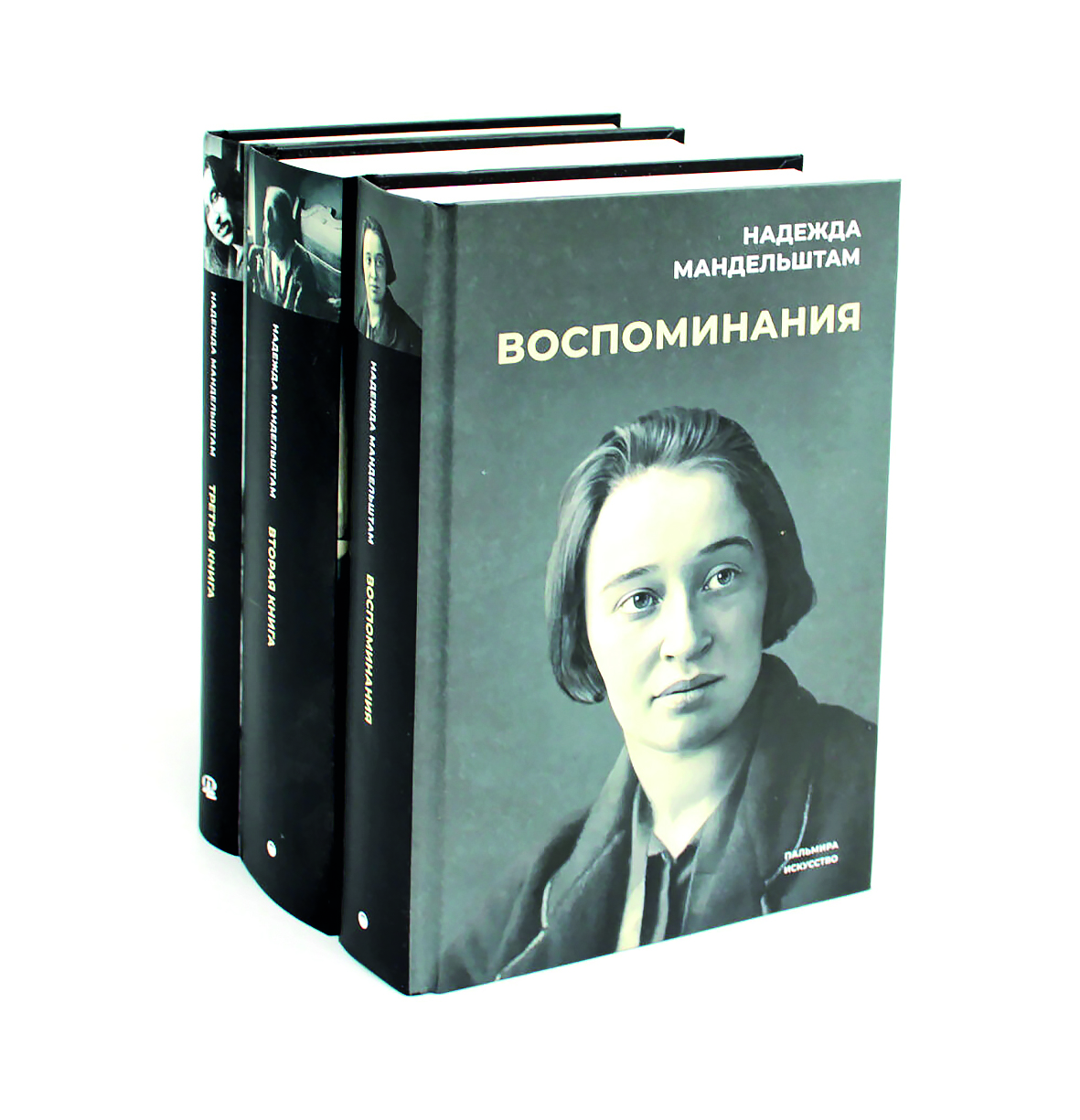

Это нигде ранее не печатавшееся эссе Н.М. Коржавина мы обнаружили, начав исследования мемуаров Надежды Яковлевны Мандельштам и отношения к ним широкой общественности. Публикуемый текст был написан поэтом специально – по просьбе русской службы «Голоса Америки»*. Он прозвучал в радиоэфире в 1987 году в качестве предисловия к регулярному и продолжительному чтению «Воспоминаний».

Мы расшифровали эссе по аудиозаписи, которая сохранилась лишь в интернете: оно представляет собой ценный вклад в изучение творчества Н.Я. Мандельштам. Назвав свою статью «Верность нормальности», Н.М. Коржавин поделился в ней размышлениями о значении «Воспоминаний» для русского читателя.

23 мая 1987 года глушение эфира радиостанции «Голоса Америки» было частично прекращено. Чтения Жанной Владимирской (советской и американской актрисой, журналисткой и радиоведущей) книг Надежды Мандельштам сделали их доступными широкой аудитории. Теперь слово вдовы поэта зазвучало для тех, кто не имел возможности его прочитать: советские издания «Воспоминаний» появились только к 1990 году. Зато за границей мемуары распространялись довольно успешно – первая книга была опубликована уже в 1970 году издательством «Чехов» в Нью-Йорке. Обе части мемуаров были переведены на английский, немецкий и французский языки в течение двух-трёх лет.

И хотя сегодня все части «Воспоминаний» Н.Я. Мандельштам известны в России, эссе Н.М. Коржавина не было опубликовано ни в одном из изданий. Оно не сохранилось в печатном виде и не упоминалось в собраниях сочинений поэта. «Верность нормальности» – это эссе одного из выдающихся поэтов второй половины ХХ века. Оно важно и для нас – стремящихся к пониманию текстов Надежды Яковлевны Мандельштам. Как сказал сам Наум Моисеевич Коржавин: «Тут есть о чём думать».

Наум Коржавин

«Воспоминания» Надежды Яковлевны Мандельштам и их продолжение – «Вторая книга» – представляют собой огромную ценность для нашей культуры и страны. Но ценны эти книги отнюдь не как историко-литературный источник; как раз в этом смысле ей могут быть предъявлены и предъявлялись (причём очень достойными людьми) серьёзные претензии. И действительно, когда дело касается литераторов и литературной жизни, её свидетельства и оценки становятся часто слишком субъективными и несправедливыми. Не может эта книга восприниматься и просто как книга воспоминаний жены большого поэта о своём муже. Это самостоятельная книга большого писателя о своём времени. Это одна из тех немногих книг, без которых невозможно понять, что же всё-таки происходило с нашей жизнью и с нами самими в страшные годы. Существеннейшая черта этих воспоминаний – нормальность восприятия действительности и нормальность критериев её оценки. Конечно, речь идёт о нормальности в представлении человека христианской, то есть европейской, в том числе и русской, цивилизации – единственно естественной для нас. В другое время это не было бы заслугой и даже не представляло бы особого интереса, но герои этой книги жили не в другое время, а именно в своё. То есть в такое, когда нормальное восприятие было редкостью и давалось немногим и нелегко. Этому противостояла вся мощь государства. Все силы, все возможности и в каком-то смысле весь энтузиазм ещё молодой и не до конца себя осознавшей тоталитарной власти использовались для подавления, высмеивания, компрометации, в общем, для искоренения нормального восприятия и нормальных критериев.

Воспоминания Н.Я. Мандельштам – редкостный исторический источник. Это голос и свидетельство талантливого представителя как раз того слоя старой русской интеллигенции, который и подлежал, и непрерывно подвергался шельмованию и осмеянию. Слоя, само существование которого рассматривалось как противозаконный и чуть ли не как противоестественный анахронизм. Анахронизм этот состоял в том, что эти люди не могли и не умели отказаться от своего духовного, культурного и интеллектуального уровня, от проклятой привычки самостоятельно мыслить и эти мысли высказывать. А это было просто не ко двору. Власть терпела интеллигенцию только как передатчика положительных знаний и технической квалификации. Остальное было ей просто противопоказано и преследовалось. Так что, действительно, ко времени написания этой книги такие люди как будто должны были полностью исчезнуть – кто в расстрельных подвалах, кто в лагерях, кто просто вымереть от недостатка воздуха и применения. Но они не вовсе исчезли, хотя присутствие их в жизни ощущалось не всегда явным. И случайные встречи с ними становились праздником, зароняли в нас исподволь представления о подлинной культуре и подлинных ценностях. Короче, они работали, даже если всерьёз значение этой работы мы понимали много позже. Книга интересна ещё и тем, что в ней эти люди оживают, оживает их чистота, оживает культурная высота, оживает интеллектуальная мощь. Оживает их общий уровень, и с этой высоты рассматривается всё пережитое автором и страной, в том числе и противоестественные силы давления на личность и общество, которое на то и было рассчитано, чтобы таких свидетелей не осталось.

Прежде всего, об этом давлении. Ярость и плотность его объяснялись ещё и тем, что оно отвечало не только внешним – укреплению власти, – но и внутренним потребностям тогдашних властителей и их попутчиков. Оно становилось тем яростнее, чем труднее им становилось оправдывать, хотя бы перед самими собой, естественные, но для них неожиданные результаты своего властвования. Конечно, у них была и своя самозащита – специально для этой надобности выработанные партийные ценности и даже логика. Но существование людей, пусть даже совсем мирных, однако исходящих в своём поведении из обычных представлений, например, о личном достоинстве и порядочности, как бы подрывало достоверность этих искусственных построений и выбивало у них почву из-под ног. Это и вызывало ярость.

«У него всё перевернуто», – говорил Мандельштам о своём следователе 1934 года, носившем, по остроумному замечанию Надежды Яковлевны, традиционное для русской литературы отчество Христофорович. Христофорович этот, помимо того что всегда чем-то угрожал и чего-то требовал как от самого Мандельштама, так и от его жены, ещё и чувствовал потребность испытывать и демонстрировать презрение к ним. Они в его глазах были слабаками, «интеллигентиками» и «хлюпиками», как тогда любили определять интеллигентность строители нового мира. Но эта книга не только свидетельство, она и осмысление, попытка обобщения опыта жизни и поведения людей при терроре, опыта, прежде всего, терроризуемых. В него входит и наблюдение над терроризующими, тем более что в те времена чёткая граница между ними иногда исчезала. Иногда, но не в случае Мандельштамов – они с самого начала принадлежали только к терроризуемым. И поэтому восприятие автора этих книг отличается от восприятия многих других мемуаристов, сначала приобщившихся к идеологии, а потом разочаровавшихся в ней. Отличается большим стажем если не противостояния, то внутренней независимости, более устоявшимся опытом. А когда она объясняет поведение многих, как палачей, так и жертв, тем, что все они были воспитаны на историческом детерминизме, историческом фатализме марксистской теории, то это утверждение для неё не результат теоретических построений, а длительного горького опыта. Слишком часто она это видела. Что делает даже с честными людьми, как подрывает нравственную основу их поведения убеждение, что все исторические пути страны и человечества предопределены, а на долю личности остаётся только угадывание воли истории и стремление соответствовать ей любой ценой.

Любое восприятие, любое чувство вины, сострадания, здравого смысла, возмущения, личного достоинства можно подавить тем, что такова воля истории. При этом за волю истории может приниматься воля партии или её вождя, пусть он даже Сталин. Можно ли при этом сопротивляться злу? Можно, но только вопреки собственным взглядам. Вот как раз к этому комплексу переживаний, чувств и коллизий ни Мандельштамы, ни Ахматова, ни весь их круг отношения не имели. Их развитие, их взаимоотношения с жизнью, в отличие от большинства мыслящих людей более поздних поколений, проходили вне этого привитого всем нам заболевания мысли и духа. Конечно, террор и созданная им обстановка действовали и на них. Действовали тяжело, но всегда оставались только внешней, хотя и страшной силой. Но правовое одичание действовало и на таких, как она.

Например, ей казалось странным утверждение одной чердынской ссыльной – бывшего члена одной из небольшевистских партий, – что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии и, когда её забрали, уже являлась частным лицом, и они это знали. Надежду Яковлевну это утверждение тогда удивляло: «Ведь сама говорит, что была членом разбитой партии, на что ж она жалуется? По нашим нормам так и полагается. Нормы эти ужасны, жестоки, но сильная власть не может терпеть явных противников, даже если они не действуют». Так она рассуждала, хотя, по её словам, да это и очевидно, весьма туго поддавалась государственной пропаганде.

Ответ, который Надежда Яковлевна даёт на вопрос «в чём тут дело?», потрясает сочетанием глубины, простоты и точности. И касается этот ответ не только её самой, её круга или даже внепартийной интеллигенции в целом. Он мне кажется вообще открытием, объясняющим многое, доселе гадательное в становлении советского общества. Такие открытия, когда они сделаны, всегда кажутся лежащими на поверхности, самоочевидными. Но для того чтобы это «на поверхности» заметить, надо обладать широким кругозором, высоким интеллектом, острой наблюдательностью и редкой самостоятельностью, в общем, талантом. Вот что она заметила: «Мы некогда испугались хаоса, и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх – самое, пожалуй, стойкое из наших чувств. Мы не оправились от него и поныне, и он передаётся по наследству. Каждому – и старым, видевшим революцию, и молодым, которые ещё ничего не видели, кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы». В связи с этим Надежда Яковлевна вспоминает слова Герцена об интеллигенции, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут. И дальше: «Слепцы. Мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, в каждом особом мнении нам снова чудилась анархия и неодолимый хаос».

Может, насчет греховности своей и своего круга Надежда Яковлевна и несколько перебарщивает. Да и такой ли уж это грех – испугаться тотального хаоса? Но сам факт судьбоносного влияния хаоса Гражданской войны на поведение большей части населения СССР для меня несомненен. Это именно то, что помогло чуждым России по духу и устремлению большевикам утвердить свою власть над ней. И сделали они это не просто развязыванием стихии, как обычно думают, а ещё и, главным образом, её усмирением. А ведь недурная тактика – вызвать хаос, а потом выступить в качестве партии порядка. И то, что порядок этот особый, который по последствиям сравним с любой анархией, об этом догадываются слишком поздно. Кто тогда это ясно себе представлял? На улице был порядок, врываться в частные квартиры никому, кроме власти, не разрешалось. А раньше любой «батько» мог это запросто сделать. Нужно было прожить целую эпоху, чтобы понять, что ГПУ пострашнее всех «батек», вместе взятых. Впрочем, об этом можно было догадаться и сразу. Власть ведь не очень прятала когти. Но не хотелось – радовались сильной власти. И любой вид конфронтации с ней во многих интеллигентных и иных домах стал восприниматься чуть ли не как неприличие. «Мы противу властей не бунтуем», – с гордостью восклицает не очень интеллигентная представительница одной высокоинтеллигентной семьи в театральном романе Михаила Булгакова. И вместе с ней это могли бы воскликнуть множество других, намного иногда превосходящих её по уровню людей. Хотя тогда – в двадцатые и в начале тридцатых – главная напраслина возводилась именно на них и исчезали именно их друзья и близкие. Однако это воспринималось как недостатки порядка, которые имеют в себе и нечто положительное, что следует поддерживать.

Окончание – в следующем номере «ЛГ»

* Иноагент в РФ.