23 марта исполнился год со дня трагической гибели Георгия Гачева. 1 мая ему минуло бы 80 лет. Две эти даты – как концы и начала, точки касания вечности. Между ними – Жизнь, прожитая в единстве с Мыслью, в радовании Многообразию Бытия, которое он пропускал через Слово. Выдающийся филолог, автор идеи «ускоренного развития литературы» (сам он называл её «теорией относительности в гуманитарной культуре»), концепции содержательности художественных форм, исследований в области истории и теории образа. Создатель многотомной серии «Национальные образы мира», постигавший «возлюбленную непохожесть» народов земли. Философ, стремившийся «строить мост» между гуманитарностью и естествознанием, между науками о природе и человеке. Писатель, работавший в собственном жанре «ис-повести»… Таков Гачев в разных своих ипостасях. Сегодняшняя подборка – творческое приношение его памяти от собратьев по Культуре и Духу.

23 марта исполнился год со дня трагической гибели Георгия Гачева. 1 мая ему минуло бы 80 лет. Две эти даты – как концы и начала, точки касания вечности. Между ними – Жизнь, прожитая в единстве с Мыслью, в радовании Многообразию Бытия, которое он пропускал через Слово. Выдающийся филолог, автор идеи «ускоренного развития литературы» (сам он называл её «теорией относительности в гуманитарной культуре»), концепции содержательности художественных форм, исследований в области истории и теории образа. Создатель многотомной серии «Национальные образы мира», постигавший «возлюбленную непохожесть» народов земли. Философ, стремившийся «строить мост» между гуманитарностью и естествознанием, между науками о природе и человеке. Писатель, работавший в собственном жанре «ис-повести»… Таков Гачев в разных своих ипостасях. Сегодняшняя подборка – творческое приношение его памяти от собратьев по Культуре и Духу.

На смерть Г. Гачева

Крики и слёзы, и скрежет колёс…

Кто говорит, что у нас бездорожье?

Давеча Гачева поезд увёз

из Переделкина в Царствие Божье.

Хочешь быть свободным – будь им

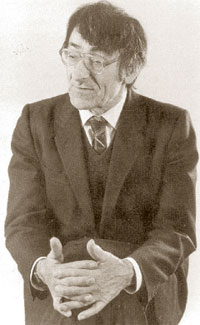

Одна из более сорока его книг называется «Русская дума». Гачев послужил в ней умершему другу, художнику Юрию Селивёрстову. Художник оставил нам целостную и связную серию графических портретов национальных мыслителей – от Пушкина до Лосева и Бахтина. Гачев каждый из этих портретов развернул в обширные портреты словесные, философские. Нет уже обоих авторов этой книги, и нет художника, чтобы продолжить серию портретом самого Георгия Гачева. И приходится нам сегодня собственную его книгу дополнить. И даже кажется, что портрет для этого мы имеем. Правда, не портрет, а фото, но удивительно родственное селивёрстовским в книге портретам, словно бы снятое по их образцу. В фокусе, как и там, лицо и руки, крупно, рельефно поданные и скрещённые напряжённым узлом. И взгляд, под очками уходящий в себя.

Гачев был среди нас – кем он был? Филологом, философом особенного покроя, вообще мыслителем, может быть, культурологом? Но этим последним титулом вот уж не хочется его называть. Гачев был необыкновенное человеческое мыслящее существо. Существо вне ряда и вне сравнения и уж, конечно, вне отдельного профессионального цеха. Некогда, в 1973-м, он послал Ю.М. Лотману в Тарту статью о космосе Достоевского на предмет публикации в их знаменитых «Семиотиках». Лотман ответил отказом, но в обоснование подсластил пилюлю и спросил про работу: «Она, бесспорно, очень значительное явление. Но вот чего?» В самом деле, может быть, «русская дума» и было верным его самоопределением? Но уж очень широкое и поэтически-вольное. Впрочем, и Лотман, отказав статье в научности, признал её как «факт художественной прозы в большей мере, чем научной».

Гачев – Георгий, земледелец, рыхлитель, переворачиватель пластов и в мысли, и в языке, работник в их недрах. Таков он и в своих путешествиях по национальным космосам, предпринятых в мысли, не выходя из дому, в фактах чужой литературы, мысли и языка, и просто в дружеских шутках: «Пришёл я к Бочаровым – во свояси, и было меж нас разДУМье на русском расПУТЬе» (на книге «Русская дума», надпись 13 февраля 1992).

Гачев – мой друг самый старый (приходили, и правда, друг к другу мы «во свояси»), шестьдесят лет за плечами, общая жизнь. Память глубокая, старая, самая дорогая. Общие воспоминания, скажем, 1953-го, 1961-го и 1965-го. Март 53-го – у меня есть очерк с таким названием о том, как Гена примчался из Брянска, где отбывал что-то вроде производственной ссылки за невозможностью пройти в аспирантуру сыну врага народа (памяти которого столько потом служил и её возделывал, восстанавливал), примчался из Брянска, и мы пошли хоронить вождя, того самого, отца загубившего. И когда потом нас спрашивали, зачем мы ходили, мы отвечали, что это было такое событие в нашей жизни, которое надо было видеть. Июнь 61-го – поездка втроём (с Вадимом Кожиновым) в Саранск к Бахтину, оказавшаяся поворотным событием не только для нас троих, но и для самого Бахтина, в некотором роде, скажем так, событием историческим. Гачев там то ли встал, то ли всё же не вставал перед ним на колени (общие воспоминания, в том числе и собственные его, разошлись), но, во всяком случае, преклонился.

Наконец, декабрь 65-го – арест Андрея Синявского, когда к нам в институт перед судом явился следователь из органов, и на встречу с ним сгоняли весь институт. Всех обзванивали, я не пошёл, а Гачев пошёл и задал вопрос: «А где же презумпция невиновности?» Это слово мы недавно тогда услышали от ХХ съезда, и Гачев его следствию предъявил. И наши начальники рты раскрыли. Это был поступок совсем в те времена беспрецедентный, поступок – Гачева одного поступок (после него и поведение самих героев на суде было беспрецедентным, как и поступок В.Д. Дувакина).

В книге о Синявском Гачев поминает заученное: жить в обществе и быть свободным от общества… И говорит за Синявского и за себя: а я попробую. Если хочешь быть свободным – будь им. Словно экспериментальная установка на свободную жизнь. Эксперимент на жизнь входил в его биографию и в значительной мере строил её.

Ещё раньше на его пути был экспериментальный момент решающий – осень 61-го, когда он уходил из Института (и из семьи), уходил на флот. Памятником этого события осталась книга «60 дней в мышлении» – «книга отчаянного жанра», так автор её называет. 45 лет понадобилось, чтобы она была издана лишь в 2006-м, перед кончиной уже. Впервые там он так перемешал и перепутал, и совместил, тем самым, теорию и человеческий быт, мысль и жизнь, рождение настоящего Гачева. Авантюрно-бытовой научный роман, теоретический детектив. Тоже книга-поступок. Авантюра в мысли как гачевский жанр.

Год назад, по свежему следу трагедии, «Литгазета» помянула его, напечатав последние дневниковые тексты, заключавшиеся записью самой последней, утром или днём 23 марта: «Пасмурно. Воля не возжигается – жить. Хоть приник к чужой жизни – через музыку: вариации для кларнета Россини… – залили радостью молодости – и красотой». Дневник он вёл непрерывно, каждый день, это последние строки. Драматичная запись, но пасмурность заливается музыкой, столько значившей в его жизни, так что и самую мысль его – философскую, теоретическую – мы читаем, чувствуем, слушаем как мысль музыкальную. Послушав кларнет Россини и записав, пошёл на станцию по делам. В свои без году 80 он умер не от этих лет. Он не умер – погиб. Нас всех подстерегает случай. Случай бешеный, как электричка.

Он был счастливым человеком

Однажды – дело было в Египте – Гачев исчез из поля зрения нашей туристической группы. Мы уже садились в автобус, когда Георгий Дмитриевич вдруг устремился к дальней из обозреваемых пирамид (кажется, это был Джосер). Я догнал его в момент, когда он вдумчиво ощупывал пятитысячелетние глыбы. Ему необходим был личный контакт – с историей, с географией, с землёй и с небесным сводом. С любимым им космо-психо-логосом. «Господи, как хорошо!» – часто выдыхал он, останавливаясь посреди переделкинского леса или просто посреди улицы. Наверное, он был счастливым человеком.

Десятилетиями, изо дня в день, он вёл дневники, из которых потом складывались его ни на что и ни на кого не похожие книги. Я не знаю другого автора (не исключая Руссо и Толстого), который бы в своих исповедных записках был столь же бесстрашен и неоглядчив. Читая Георгия Гачева, можно восхищаться или негодовать, но нельзя отделаться от впечатления, что именно здесь и сейчас, прямо на твоих глазах совершается жизненно важное действо. Гачев постигал смысл бытия и себя в нём не в специально отведённые для подобных размышлений часы, а – ежесекундно. Он был экзистенцией в чистом виде – и «другое» существовало для него лишь постольку, поскольку он мог это помыслить как своё. И в тех национальных образах мира, которые он столь самозабвенно воздвигал, прежде всего запечатлён его собственный – неповторимый – образ. Природа словно нарочно создала его как орган самопознания («Ты был богов оргa’н живой», по слову Тютчева). Беседовать с ним (как правило, не без шуток и смеха) было высоким наслаждением. Тем горше его уход.

Он как-то заметил: «слово для обслуги жизни моей, а не жизнь – служанка слова». Между тем литературу («текст»!) он чувствовал физически, кожей: то есть как и всё остальное. Может быть, поэтому он не хотел связывать себя путами жанра.

Он был счастливым человеком, ибо был человеком свободным.

Изобилие бытия

Какой Георгий Гачев был своеобычный и свободный человек! Был он на редкость абсолютно чужд тому, что французы называют pudibonderie (эдакой чрезмерно жеманной стыдливости), не стыдился в себе ничего, всё мог выволочь на свет. Относился к себе, своему телу, процессам в нём как натурфилософ и даже как поэт, наподобие Уитмена и Маяковского, с восторгом открывавших в себе и «пятилучие рук», и «запах подмышек», что «ароматнее всякой молитвы»… Правда, Гачев с ещё большей въедливостью вникал в физиологию телесного функционирования, вплоть до самых низовых её проявлений – и какая тут у него роскошь уподоблений! Оттого и смерти не страшился, готов был идти в природные метаморфозы и кочевья.

Вообще, в нём было сильное природо-языческое начало, его любимым выражением идеала долго оставалось «изобилие бытия», изобилие всего в нём, оплотненное, материализованное, но и сочащееся духовными смыслами и энтелехиями. Эта нераздельность материального и духовного, их нерасцепляемая обнимка делали его на деле христианским мыслителем. Ведь основная ценностная, метафизическая черта христианства в кругу других религий – не аннигиляция плоти, не её выпаривание в тигле чистого духа, а спасение и преображение материи, подтягивание её до высот духа, спасение персонально оформленной духо-телесной уникальной индивидуальности. Правда, мог он время от времени бурчать по-розановски против обеспложивания жизни в христианском взгляде, но всё же шёл к пониманию радикальной разницы между «платонизирующим», спиритуальным уклоном в христианстве и глубинными его началами.

Бессмертный пример

Отставим в сторону его мощный ум. Отставим не менее (а может быть, и более) мощную интуицию, позволявшую ему проникать в глубь вещей с помощью поэтического слова.

Возьмём одно трудолюбие.

Окно его дачи смотрело в мои окна и днём, и ночью. Ночью я видел свет лампы, склонённую голову и угадывал абрис пишущей машинки. Когда окно было закрыто, её не было слышно, но когда оно распахивалось, её звук долетал до меня, как солдатская погудка.

Стыдно было не ответить на него. Гачев будил и звал к работе. Он дал мне пример самопожертвования ради истины. И – ради любви ко всему, что засекала его высокая мысль.

Бессмертный пример, надо сказать.

Центральный Дом литераторов

Малый зал

17 мая – вечер памяти Георгия ГАЧЕВА (к 80-летию со дня рождения), начало в 16 часов.