Игорь Храмов

Характер у него – под стать материалу, с которым ему довелось работать всю жизнь: металл, гранит, бетон. С детства, которое прошло в Свердловске, он не был пай-мальчиком: сыну интеллигентов, как рассказывал Эрнст Иосифович, надо было уметь постоять за себя: «слабых бьют». «Месили» в уличных драках друг друга изрядно: «…на Урале, в Сибири традиционно стенка на стенку ходят». И к 16 годам, когда пришло время получать паспорт, Эрик, а именно так назвала его мама, Белла Абрамовна Дижур, под впечатлением от стихов Анны Ахматовой: «Эрик, Дании король…», сменил столь «легкомысленное» имя на более мужественное – Эрнст.

Паспорт Неизвестный получил, а через несколько месяцев грянула война. Однажды отец, Иосиф Моисеевич, с первых военных дней работавший в призывной комиссии, пришёл домой разъярённый. Выяснилось, что их шестнадцатилетний сын обивает пороги городского военкомата, просясь добровольцем на фронт. Семейный совет постановил, что воевать ему ещё рано, и Эрнст отправится в Самарканд, куда из Ленинграда эвакуировалась средняя художественная школа при Академии художеств, о которой мальчик давно мечтал. Направление туда было оформлено Свердловским комитетом по культуре.

В армию он всё же уйдёт в августе 1942-го, позанимавшись в школе ровно год. «Это был период моего патриотизма, – вспоминал он в эссе «Фрагменты опыта». – Мне тогда было 17 лет, мне казалось, что происходит история, что история пройдёт мимо меня, если я отсижусь в тылу, и я рвался на фронт всеми силами. Я попал в Кушку, на границе Ирана и Афганистана, в Первое Туркестанское военное училище, считавшееся первым по суровости в Красной Армии… По окончании меня включили в состав 860 й Гвардейской десантной дивизии 45-го Гвардейского десантного полка».

С октября 1943 года младший лейтенант Неизвестный – на передовой, в составе 4-го, 2-го, 3-го Украинских фронтов. Участвовал в штурме Будапешта. 28 апреля 1945 года был тяжело ранен в Австрии. Из записи в наградном листе к ордену Красной Звезды: «Он одним из первых поднялся в атаку на противника, увлекая за собой бойцов всего взвода. Ворвавшись в траншею, гранатами и огнём из автомата уничтожил одну пулемётную точку и 16 немецких солдат. Будучи ранен, он продолжал командовать взводом, благодаря этому траншеи противника и пленный были взяты».

И чувства, которые вызывала война у будущего скульптора, найдут своё первое выражение вовсе не в объёмном материале, а в слове, в стихах:

Полностью погиб батальон,

Гвардейская не прошла пехота.

Недоступный в земле и бетоне укрепрайон

Штурмовала вторая штрафная рота.

После боя тишина необъятная, ночь тиха,

Крепко обнявшись, спят трупы.

На небе играет окровавленная луна…

Мой Мишенька – друг разорван от позвонков до пупа,

Не поймёшь, где живот, где спина…

Даль тревожная не видна.

Разорван оказался он сам. Ранение было ужасным – в Эрнста попала разрывная пуля. «Если разденусь, – говорил он, – вы испугаетесь. Я весь в шрамах, а к этому ещё и контузия добавилась». Сильный и красивый прежде, Неизвестный не мог свыкнуться, что он инвалид, которому нужен постоянный уход. Инвалидность стала шоком для него, для его самооценки как человека и художника. Ему был 21 год.

Эрнст Неизвестный нашёл в себе силы, собрался и продолжил обучение искусству: в октябре 1945 года поступил в Академию художеств в Ленинграде, а годом позже – на скульптурное отделение Академии художеств Латвийской ССР. С 1947 года Неизвестный – студент Суриковского художественного института в Москве. Талантливый юноша становится одним из лучших на курсе, из той поры вышли его первые изящные неоклассические работы вроде «Женского торса» или более поздней «Головы юноши». Но война с её безжалостным отношением к человеческому телу осталась в сознании Эрнста навсегда. И скульптурная серия «Война – это...» – яркое тому доказательство. Металл, проникающий в плоть, – эта тема пройдёт через всё творчество Неизвестного.

Его жизнь была так же сурова, как и создаваемые им образы. Она била его, но он неизменно поднимался и продолжал творить. Знаменитая стычка в «Манеже» с первым лицом государства Никитой Хрущёвым 1 декабря 1962 года на выставке к 30-летию МОСХа, уже обросшая мифами и легендами разных интерпретаций, её продолжение в Доме приёмов 17 декабря на встрече руководителей партии и правительства с деятелями искусства, как говорил сам скульптор, на десять лет выбросили его из обращения как профессионального художника: «Я умудрился издать иллюстрации к Достоевскому, поставить скульптуры в Риге и Крыму, но они были заказаны до 1962 года, их просто перевели в камень и металл. Под своим именем мне в эти десять лет не удалось продать ничего». Но истинной подоплёкой, почему он оказался втянут в конфликт в «Манеже», Неизвестный считал всё-таки борьбу за участие в создании монумента Победы в Москве – его, ещё не увенчанного званиями и государственными премиями, и его товарищей невзлюбили «классики» консервативного толка. Поэтому понравившийся всем монумент Победы авторской группы, в которой был Эрнст Неизвестный, так и не появился. Зато работы Неизвестного стоят теперь по всему миру.

Ещё до отъезда из СССР в 1976 году Неизвестный создаёт свои величественные произведения: горельеф «Прометей и дети мира» (1967) из армянского туфа в «Артеке». Почему-то аннотированная везде как 150-метровая, эта работа и со своими 33 метрами в длину производит неизгладимое впечатление. «Становление человека разумного» – этот барельеф площадью 970 мІ, созданный в 1971 году в Зеленограде, опоясывает по периметру библиотеку Московского института электронной техники, а «Цветок лотоса», сооружённый у Асуанской плотины в Египте в 1971 году, имеет высоту 87 метров. В 1975 году два бетонных рельефа – «Лицо Туркмении» размером 15х17 метров и «Прометей» – 31 метр в длину – украсили здание компартии этой республики. Сейчас там располагается Центральный государственный архив Республики Туркмения. Пожалуй, самый известный из надгробных памятников работы Эрнста Неизвестного – памятник Н.С. Хрущёву на Новодевичьем кладбище, выполненный по заказу сына Никиты Сергеевича – тоже появился до отъезда из СССР.

Казалось бы, у Неизвестного было всё – и известность, и заказы с приличными гонорарами. Но всё это пришло к нему вовсе не благодаря, а вопреки. И работа над барельефом для «Артека» – потому что выполнял он её не в столице, а в Риге, и Ашхабад – далеко не Москва, и Зеленоград – потому что закрытая территория. И поездки за границу после одной – в Польскую Народную Республику – прекратились. Египет – скорее исключение, получившееся в результате хитрой многоходовки. А в Москве – мастерская попадает под снос, и защиты от Союза художников ждать, увы, не приходится.

Из служебной записки председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова в ЦК КПСС: «В Комитет госбезопасности поступили данные о том, что член Союза художников СССР скульптор Э.И. Неизвестный намерен в ближайшее время выехать за границу на постоянное место жительства. Это решение вызвано якобы тем, что он испытывает определённую неудовлетворённость из-за того, что к его творчеству не проявляют должного интереса соответствующие организации и учреждения культуры, по вине которых он не получает заказы и вынужден заниматься случайной работой…» Вынесенное постановление, подписанное секретарём ЦК КПСС Андроповым, гласило: «Поручить Отделу культуры ЦК и Министерству культуры совместно с заинтересованными организациями привлечь члена Союза художников СССР скульптора Э.И. Неизвестного к выполнению государственного заказа по созданию монументального произведения на современную тему». Никакого госзаказа скульптор не получил, а из Союза художников его исключили.

Началась эмиграция. Недолгая остановка в Австрии, затем – Швейцария. Впервые Неизвестному оказалось не с кем бороться. Наоборот, судьба свела его с известным филантропом и меценатом Паулем Захером. Тот помогал художникам Пабло Пикассо и Генри Муру, виолончелисту Мстиславу Ростроповичу. Но вот ведь характер! – и жизнь в золотой клетке оказалась Неизвестному не по нутру. Он переезжает в США, но, когда там уже Ростропович вводил его в «высший свет», знакомя с такими людьми, как Нельсон Рокфеллер, Артур Миллер, Энди Уорхол, Генри Киссинджер, скульптор всё так же не умел, не мог пользоваться такими знакомствами. Не очень понимая, как устроен мир искусства на Западе, Неизвестный своё место там всё же нашёл. Он блестяще читал лекции в Орегоне, воплощал замыслы в бронзе в своей мастерской в Сохо – нью-йоркском районе художников и галерей, увлёкся живописью, потряс Сэмюэля Беккета своими иллюстрациями к «Аду» Данте, после чего создал целую серию графики уже к произведениям Беккета… Но мечтал Эрнст Иосифович всё-таки об огромном «Древе жизни» в бронзе или бетоне, о гигантской новой статуе Свободы на Тайване…

«Возвращение» Неизвестного на родину состоялось в 1989 году. Всего тремя годами ранее его матери, Белле Дижур, позволили выехать из СССР к сыну в Нью-Йорк. Было ли это возвращение на волнах перестройки вкупе с явной востребованностью таланта Мастера в обновлённой России триумфальным? Наверное, да. Его принимали все президенты нашей страны – М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин. Было ли оно простым? Однозначно нет. Из замысла «Треугольника скорби», для реализации которого Неизвестный отобрал три из 15 обратившихся к нему городов: Магадан, Свердловск и Воркуту, проект в полном объёме осуществлён лишь на сопке Крутой, возвышающейся над Магаданом. Сильно уменьшенные «Маски скорби» были установлены под Екатеринбургом уже после смерти скульптора. Проект, предназначенный для Воркуты, так и не был реализован. Но появились величественные «Исход и возвращение» в Элисте, «Память шахтёрам Кузбасса» в Кемерово, «Золотое дитя» в Одессе, великолепный памятник Дягилеву в Перми… И свершилась мечта Эрнста Иосифовича – его «Древо жизни» пустило корни в Москве, в вестибюле пешеходного моста «Багратион».

С 1986 года в шведском Уттерсберге, что в часе езды от Стокгольма, стараниями владельца галереи Астли Нюлена существует музей «Древо жизни» – весьма обширное собрание работ Неизвестного. Ровно 12 лет назад открылся Художественный музей Эрнста Неизвестного в его родном Екатеринбурге – филиал Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. А место упокоения самого мастера, ушедшего из жизни в 2016 году, – это удивительный парк скульптур, созданный Неизвестным на очень уединённом участке на острове Шелтер, что в штате Нью-Йорк. Рядом с домом, построенным по собственному проекту. Этот парк – наша планета Земля, только в миниатюре. Здесь на залитой солнцем лужайке мирно пасётся Кентавр – младший брат того, что стоит перед штаб-квартирой ООН в Женеве. Магаданское распятие соседствует с одесским «Золотым дитятей» и воркутинским мемориалом в миниатюре, а трёхметровый «Крест Тарковского» безмолвно наблюдает через огромное окно за тем, как легендарный Орфей играет на струнах своей души.

В ТЕМУ

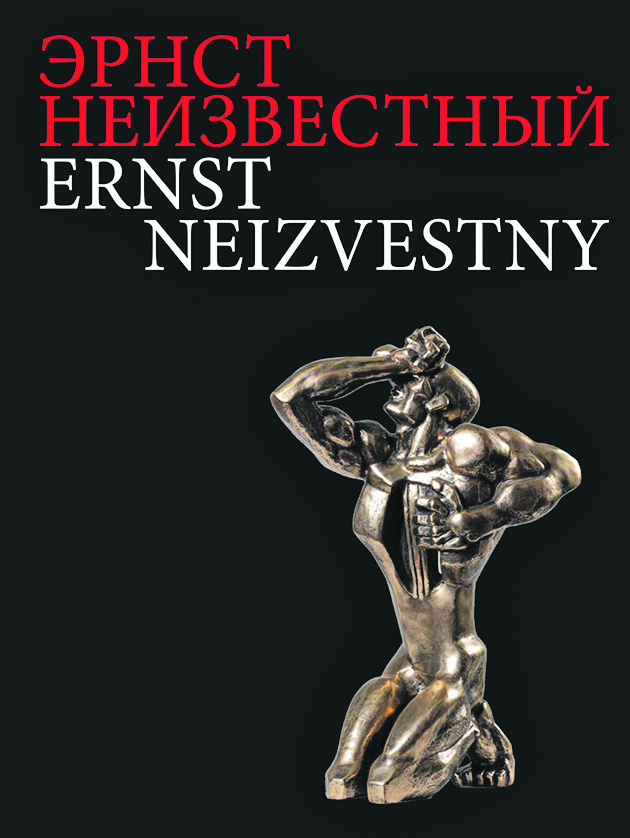

К 100-летию со дня рождения Мастера в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева выпущен первый полномасштабный альбом скульптуры, графики, живописи Э.И. Неизвестного. Его презентация прошла накануне в ТАСС. На 352 страницах представлены все реализованные монументальные проекты, значительная часть городской скульптуры, памятники, широкий спектр станковой скульптуры и ювелирных изделий. В разделы «Графика» и «Живопись» включены работы, дающие представление о масштабе этого направления творчества Неизвестного. Это большой совместный проект Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и Художественного музея Эрнста Неизвестного (Екатеринбург). Авторы-составители фундаментальной публикации – Лев Фадеев, Александр Мальцев и наш постоянный автор из Оренбурга Игорь Храмов. Основная часть иллюстраций впервые предоставлена из различных музейных и частных собраний регионов России и стран мира. Многие снимки сделаны специально для этого проекта. Альбом на русском и английском языках вышел тиражом 1000 экз. с использованием субсидии Минцифры РФ на издание социально значимой литературы и ожидаемо попал в топ-лист Ярмарки интеллектуальной литературы «Нон/фикшн». Ранее «ЛГ» рассказывала ещё об одной оренбургской новинке к юбилею – книге «Кентавр. Жизнь и творчество Эрнста Неизвестного» Альберта Леонга, вышедшей по заказу московского фонда «Прометей».