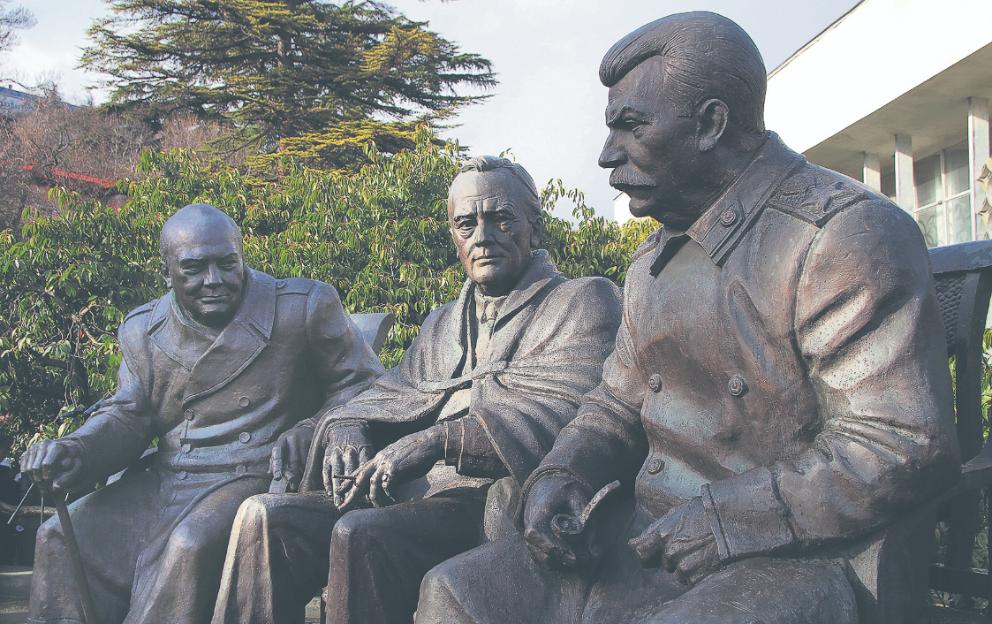

Одним из ключевых событий Второй мировой войны, начертавшим основы послевоенного мира, стала знаменитая Ялтинская конференция глав «Большой тройки», прошедшая в освобождённом Крыму 4–11 февраля 1945 года.

В работе пленарных заседаний, которые проходили в Ливадийском дворце, приняли участие делегации трёх великих держав антигитлеровской коалиции, в состав которых входили:

– от Союза ССР – председатель Совета народных комиссаров СССР маршал И.В. Сталин, нарком иностранных дел В.М. Молотов, нарком Военно-морского флота адмирал флота Н.Г. Кузнецов, первый зам. начальника Генерального штаба РККА генерал армии А.И. Антонов, послы в Великобритании и США Ф.Т. Гусев и А.А. Громыко;

– от Великобритании – премьер-министр У. Черчилль, министр иностранных дел А. Иден и начальник имперского Генерального штаба генерал А. Брук;

– от США президент – Ф.Д. Рузвельт, госсекретарь Э. Стеттиниус и глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Дж. Маршалл.

В центре обсуждения лидеров «Большой тройки» был обширный перечень проблем и вопросов – от текущих и «бытовых» до поистине глобальных. И ясно, что в рамках одной статьи мы не сможем даже вкратце осветить их суть и содержание. А посему остановимся только на двух темах, которые имеют актуальное значение – «германском вопросе», который был ключом к новому территориальному переустройству Европы, и создании реальных институтов и механизмов предотвращения новой мировой бойни.

Надо сказать, что не только в широком общественном сознании, но даже среди профессиональных историков существует устойчивый миф, что именно на этой конференции одной из главных тем стал «германский вопрос». Однако это далеко не так. Сейчас уже не секрет, что будущее Третьего рейха стало обсуждаться в тиши высоких кабинетов уже в ноябре-декабре 1941 года, в том числе в беседах советского полпреда в Лондоне Ивана Майского с Уинстоном Черчиллем, в ходе которых британский премьер впервые открыто поставил вопрос о расчленении Германии, сделав особый акцент на отделении Пруссии от других германских земель. Чуть позже, в январе 1942 года, по указанию президента Рузвельта была создана специальная Консультативная комиссия по послевоенным проблемам, которая вскоре представила ему несколько планов послевоенного раздела Германии на три, пять и даже семь частей. Аналогичные планы, судя по архивным документам, разрабатывались и советским руководством, хотя его официальная позиция по германскому вопросу, впервые определённая Сталиным в Приказе наркома обороны СССР № 55 в феврале 1942 г., звучала так: «…было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся».

Впервые вопрос о будущем Германии был публично обсуждён на Московской конференции министров иностранных дел, которая проходила в октябре 1943 г., где К. Хэлл и А. Иден заявили о неизбежности расчленения Германии. Правда, В. Молотов уклонился от выражения советской позиции, заявив, что данный «вопрос находится в процессе изучения». Действительно, он тогда тщательно изучался, и недавно рассекреченные документы показывают, что за месяц до начала конференции три сотрудника Института мирового хозяйства и мировой политики В.А. Карра, С.М. Вишнев и А.М. Гуревич представили на суд высшего руководства записку «Варианты расчленения Германии и их экономические и военные последствия», где предложили три варианта её расчленения на три, четыре или семь государств.

Таким образом, к моменту первой встречи лидеров «Большой тройки» в Тегеране германский вопрос уже находился в стадии детальной проработки. На самой же Тегеранской конференции, проходившей в ноябре-декабре 1943 г., конкретная дискуссия по германскому вопросу состоялась в последний день её работы, когда Рузвельт предложил план расчленения Германии на пять государств, с «максимально ослабленной и уменьшенной в своих размерах» Пруссией. Черчилль, поддержав эту идею, всё же предложил все южные германские земли, прежде всего Баварию, включить в состав Дунайской конфедерации. Однако Сталин, отвергнув «дунайские мечтания» британского премьера и отчасти поддержав американского коллегу, вновь уклонился от изложения советских планов, находившихся в его «портфеле». В итоге, не добившись единства по германскому вопросу, лидеры «Большой тройки» решили передать его «изучение» в Европейскую консультативную комиссию (ЕКК), созданную в октябре того же года.

В 1944 году союзники продолжили работу по проектам капитуляции Германии и планам её послевоенного устройства, среди которых особую известность получил «План Моргентау» – многолетнего министра финансов США Генри Моргентау, который предусматривал «пасторализацию» Третьего рейха, то есть превращение Германии в «страну пастбищ и полей», передачу Франции Саарской области, превращение Рурского бассейна, Рейнской области и района Кильского канала в «международную зону», расчленение всей остальной Германии на два «автономных государства», уничтожение её крупной промышленности и т.д.

Кроме того, по рассекреченным архивным документам удалось установить, что одновременно такая работа велась рабочими группами К.Е. Ворошилова, А.Я. Вышинского, В.Г. Деканозова, М.М. Литвинова и Я.З. Сурица, которые были ненамного мягче того же «Плана Моргентау». Например, в январе 1945 г. Комиссия Литвинова представила в Политбюро план, где предлагалось раздробить Германию на Пруссию, Ганновер, Вестфалию, Вюртемберг, Баден, Баварию и Саксонию.

Более того, аналогичные планы разрабатывалась и в иных высоких кабинетах, в частности генерала Ш. де Голля, который в начале июля 1944 года возглавил Временное правительство Франции. Он энергично выступали за расчленение Германии и передачу Франции Саарского района, Рейнской области и Рурского бассейна или в крайнем случае установление международного контроля над ними.

Таким образом, решение германского вопроса, несмотря на все разногласия, к началу февраля 1945 года, когда лидеры «Большой тройки» прибыли в Ялту, предполагало: 1) полный военный разгром Германии и её безоговорочную капитуляцию; 2) ликвидацию гитлеровского режима; 3) оккупацию территории Германии на неустановленный срок; 4) изменение германских границ в пользу СССР и Польши; 5) расчленение Германии во имя безопасности её ближайших соседей и для недопущения угрозы очередной агрессии с германской стороны и т.д.

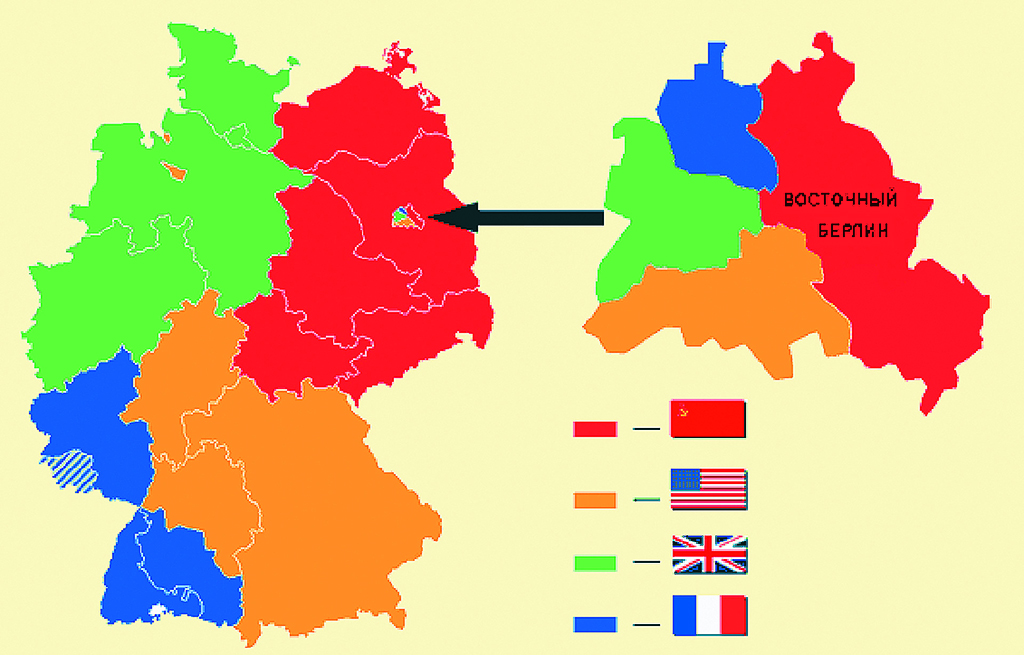

Выработкой всех рекомендаций по решению германского вопроса занималась ЕЕК в Лондоне, в руководство которой входили советский и американский послы Фёдор Гусев и Джон Вайнант, глава Центральноевропейского департамента британского МИДа Уильям Стрэнг и комиссар по иностранным делам Французского комитета по делам национального освобождения Рене Массильи. К началу конференции она подготовила несколько вариантов акта «О безоговорочной капитуляции Германии», «Декларацию о поражении Германии и взятии на себя верховной власти союзными державами», «Соглашение о зонах оккупации» и другие документы.

Вопреки утверждению ряда современных авторов ни один из лидеров «Большой тройки» тогда не выступал против планов расчленения Германии, и вся дальнейшая дискуссия в принципе свелась к тому, «как об этом сообщить немцам». Причём «для изучения» процедуры расчленения Германии была создана Специальная комиссия в составе Идена (председатель), Вайнанта и Гусева. Таким образом, ещё за три месяца до капитуляции Германии союзники были полностью готовы применить для решения германского вопроса самые суровые меры вплоть до расчленения страны.

Однако, когда в марте 1945 года Комиссия по расчленению начала конкретную работу, советский представитель неожиданно передал Идену официальное письмо, где говорилось, что советское правительство трактует решение Крымской конференции о расчленении Германии «не как обязательный план», а как возможное средство «для нажима» на неё, и в итоге вопрос о расчленении Германии был де-факто снят с повестки дня. Более того, уже в апреле положение о расчленении разбитого противника было изъято из акта «О безоговорочной капитуляции Германии» и из «Декларации о поражении Германии». И новая официальная позиция советского руководства по этому вопросу прозвучала из уст И.В. Сталина уже 9 мая в его «Обращении к советскому народу по случаю окончания войны», где он прямо заявил, что «Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию».

С чем связана столь радикальная смена позиции Москвы по данному вопросу до сих пор вызывает немало споров у историков. Но, на наш взгляд, ответ на него, в общем, лежит на поверхности, о чём зримо говорят все шаги советского руководства вплоть до ратификации западными державами Парижских соглашений 1954 года о ремилитаризации ФРГ и включения её в НАТО и создания ОВД. К моменту окончания войны Сталин осознал, что расчленение Германии не отвечает коренным интересам нашей страны. Москве было крайне важно превратить её территорию в единую демилитаризованную зону, которая стала бы центром «второго пояса безопасности» СССР в центральной и северной Европе, состоящего из нейтральных государств – Германии, Австрии и Финляндии.

Понятно, что этот сталинский замысел абсолютно не отвечал интересам вчерашних союзников, прежде всего Вашингтона, о чём новый госсекретарь Джеймс Бирнс открыто заявил ещё в сентябре 1946 года во время выступления в Штутгарте, где особо подчеркнул, что отныне американские войска никогда не покинут территорию Германии, даже если её покинут советские войска. Поэтому американцы сознательно пошли на раскол Германии, который де-юре завершился в мае 1949 года созданием на базе трёх западных оккупационных зон (так называемой «Тризонии») ФРГ. Понятно, что все эти шаги заложили базу перманентных кризисов в центре Европы, конец которым положила только «новая восточная политика» канцлера Вилли Брандта. Итогом этого курса стало подписание в августе 1970 – декабре 1973 года Московского договора с СССР, который полностью урегулировал острый пограничный вопрос, аналогичных соглашений Бонна с ПНР, ГДР и ЧССР, а также четырёхстороннего соглашения по Берлину. Именно эти соглашения резко продвинули «общеевропейский процесс», создав необходимую правовую базу для подписания Хельсинкского заключительного акта 1975 года, который только через тридцать лет после создания Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений де-юре закрепил все послевоенные границы в Европе.

Однако политика Горбачёва и К°, итогом которой в 1989–1991 годах стал крах ГДР и её поглощение ФРГ, распад единой Югославии и гибель Советского Союза де-факто положили конец Ялтинско-Потсдамской системе, что никак не соглашались признать все её создатели. До недавнего времени главные участники ялтинско-потсдамских соглашений 1945 года делали вид, что эта система жива и по-прежнему функционирует, и лишь начало СВО положило конец этому самообману… Поэтому вопрос о новой Ялте рано или поздно неизбежно встанет на повестку дня.

Столь же остро на повестку дня неизбежно встанет и вопрос о сохранении ЕС, где объединённая Германия играла ведущую роль, а все её постсоветские канцлеры, начиная с Гельмута Коля, по сути, последовательно строили новый, уже четвёртый рейх. Правда, в отличие от Гитлера не военными, а экономическими методами. Однако после начала СВО Берлину стало явно «не до жира…».

Актуальность приобрело ленинское высказывание 1915 года, которое сегодня воспринимается как пророчество. В статье «О лозунге Соединённых Штатов Европы» поставлен такой диагноз: «Соединённые Штаты Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны», поскольку в рамках СШЕ Германия и К° будут выступать в роли митрополии, а Румыния или Болгария – в роли их новых колоний.

Причём этот вопрос встанет на повестку дня не только потому, что неизбежно придётся узаконивать новые границы в нынешней послевоенной Европе. Но и потому, что с крахом Ялтинско-Потсдамской системы зримо обозначился кризис главного института этой системы – Организации Объединённых Наций.

По замыслам её отцов-основателей ООН должна была стать реальным инструментом политического регулирования нового мирового порядка, так как процедура принятия решений в ООН была двухступенчатой. Нижнее звено этой организации – Генеральная Ассамблея, объединявшая всех стран-участниц, имела право принимать только рекомендательные решения. А её верхнее звено – Совет Безопасности – имело значительно более широкие полномочия и обладало исключительным правом решать все международные вопросы, в том числе о применении санкций (включая силовые) против всех государств, грубо нарушивших общепринятые нормы ещё существовавшего тогда международного права.

Правда, принятие подобных решений было сильно затруднено, так как: 1) определяющую роль в СБ ООН играли только пять ядерных держав – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, – получивших место его постоянного и несменяемого члена; 2) все решения принимались не большинством голосов из числа 15 членов СБ, а только методом консенсуса – при обязательном согласии всех его постоянных членов. То есть каждый из них получал «право абсолютного вето» на любые решения, даже если за них голосовали все остальные 14 членов СБ.

Таким образом, отношения двух супердержав – СССР и США – по сути дела были инкорпорированы внутрь многосторонней международной структуры, которая теперь становилась главной трибуной их диалога. Более того, эта структура оказалась единственным политико-правовым механизмом их сотрудничества по вопросам мировой политики. Однако так как практически сразу ООН столкнулась с невозможностью как-то обеспечить совместимость интересов своих ведущих членов, то, по мнению многих учёных, основной и главной функцией этой организации стало не совершенствование системы международных отношений, а предупреждение военного конфликта между СССР и США, устойчивость взаимодействия между которыми была главным условием сохранения международного миропорядка.

Однако теперь эта роль ООН, как и её Совбеза, окончательно ушла в прошлое, что лишний раз подтверждает крах всей Ялтинско-Потсдамской системы, на месте которой уже более трёх десятков лет зияет пустота. Таким образом сегодня утрачена способность реально руководить всеми мировыми процессами. И в этой ситуации любые «припарки» в виде попыток исключить Россию из числа постоянных членов СБ либо план расширения СБ за счёт Индии, Германии и прочих государств уже не оживят почившего. Очевидно, что ресурс «Ялты» исчерпан и современные политические кризисы и военные конфликты ярко свидетельствуют – мир движется к «Ялте-2».