Беседу вела Арина Обух, писатель, художник

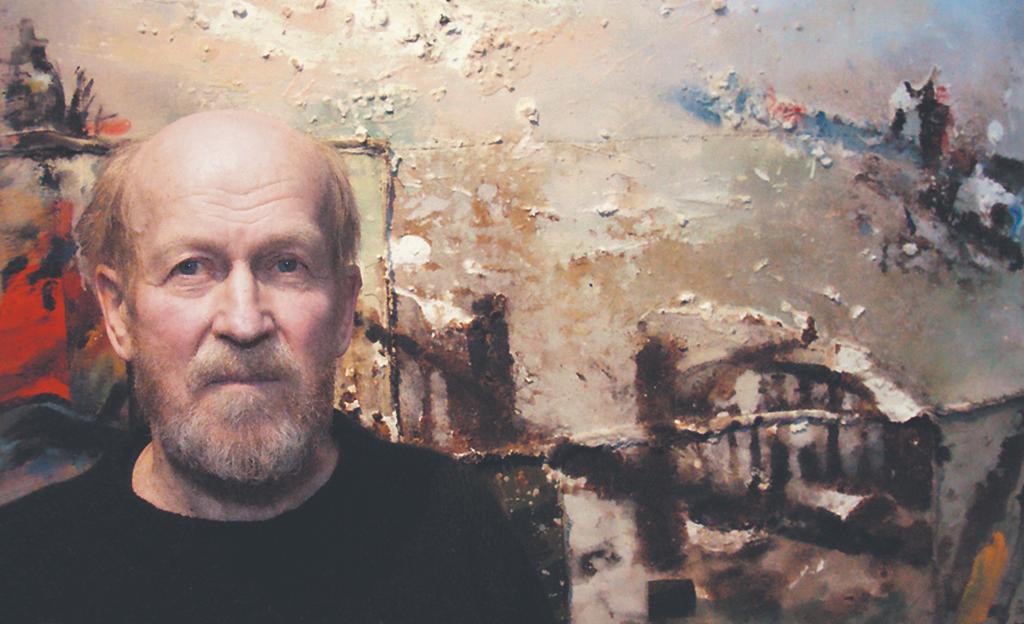

Картины Валерия Лукки (на фото) узнаёшь сразу. Они «лица необщим выражением». Кажется, глядя на них, что художник не пишет, а бьёт кистью о холст. Вот, например,«Сон», в котором художник забыл свои тапочки, они прикреплены к холсту. Вот Петербург, где заблудился Ван Гог. Вот два брата, скроенные из одного холста. Художник швыряет в картину предметы, чувства, миры. И те послушно остаются там, создавая внутренний сюжет, отражая время...

Пятого сентября в Большом зале Санкт-Петербургского Союза художников открывается юбилейная выставка мастера, пространство которой он делит со своим другом – недавно, увы, ушедшим художником Феликсом Волосенковым. Она так и называется: «Мой друг Феликс и я. Пафос отчаяния». То есть зрителей ждёт живописный разговор о жизни, всегда полной обстоятельств непреодолимой силы.

Необычная финская фамилия «Лукка» в переводе означает «замОк». Родителей будущего художника, обрусевших финнов, после Великой Отечественной войны выслали в деревню Порохово Ярославской области, там у них родились два сына – Валерий и Николай. Один станет живописцем, другой – поэтом. Вместе они напишут книгу «Бродяга и Борей».

– Валерий Николаевич, вы ощущаете себя русским или финским художником?

– Был такой случай: открылась выставка в Финляндии и меня там представили как финна из Петербурга, который финского языка не знает. Много народу, лето, после открытия банкет на лужайке. Развели костры, разлили по бокалам. После очередного бокала я почувствовал, что уже понимаю общий смысл разговоров. Мало того: начинаю принимать участие в беседе. Я этого не помню, но мне так рассказывал куратор выставки: «Знаешь, ты вчера начал по-фински разговаривать. И сразу зашептались все, что к ним шпиона заслали под видом художника…» Наверное, сработала генетическая память: в детстве моя мама дома разговаривала с нами по-фински.

– Вы не сразу «пошли в художники» – поначалу манила авиация. Летали?

– Редко. Поступил в авиационное училище в Риге, отвечал за радиосвязь и локацию, потом меня направили в Фергану. Брат присылал мне из Питера книги по искусству. Николай хоть и младше меня, но когда в 17 лет я ходил на танцы, он отправлялся в Эрмитаж. Брат всегда хотел чего-то большего, я же был банальным мальчиком. И вот Коровин, Клод Моне и вообще импрессионизм показались мне вершиной всего в искусстве. Свобода, никакой социальной озабоченности у художника, чистое искусство. Я даже начал этюды писать… Но это уже входило в противоречие с воинской службой. Решил уйти из армии. Но как?.. Присягу давал – служи 25 лет. Как офицер. Уйти можно или по медицинским обстоятельствам, или через тюрьму.

Написал письмо министру обороны: «Прошу уволить меня из армии, хочу стать художником» – наивнее некуда, как из детского сада. Переписка продолжалась два года. Меня пытались вразумить: «Здесь вы обеспечены. У вас жена, дочка родилась, а вы хотите стать художником…»

– Жена Эльвира и дочка Маша. Как вы впервые встретили Эльвиру? Свою жену и музу.

– Однажды я пришёл в местный Союз художников, показал свои опусы. И один из мастеров пригласил меня в студию при Доме культуры. Там я и увидел Эльвиру. Мне захотелось нарисовать эту необыкновенную девушку. Может быть, в тот момент я вспомнил Гогена, которым тогда увлекался.

– Очень люблю ваши портреты Эльвиры. Только как же вас всё-таки отпустили в художники?

– Меня спросили: «Вы уверены, что у вас есть талант?», я ответил: «Конечно, не уверен». Тогда мне прислали такое письмо: «В случае, если Академия художеств даст вам справку, что у вас есть талант, мы будем ходатайствовать перед министром обороны о вашем увольнении из армии».

Я собрал свои этюды и поехал в Москву, прямо к президенту Академии художеств – скульптору Екатерине Белашовой. Она прочитала письмо из армии, куда-то позвонила и сказала: «Академия заседает всего четыре раза в год, но вам повезло, завтра в два часа в Суриковском институте будет учёный совет».

Я всю ночь не спал, дождался утра и пошёл. Меня сразу узнали, чудака в форме. Вердикт был таков: «Трудно судить, что из вас может получиться, но так как вы с таким напором из такого далека приехали и добились, чтобы вас рассмотрели, то мы решили вас поддержать». Я, воодушевлённый, лечу обратно в Фергану, однако очередная высокая армейская комиссия решила: «Служи и не морочь голову!»

– Знаю, что вы стали художником, причём знаменитым, но всё равно волнуюсь: что же произошло дальше?

– Меня отправили в госпиталь и уволили, если так можно выразиться, как «свихнувшегося» на почве живописи.

Я вернулся в Питер, нам выдали комнату в коммуналке в Апраксином дворе. Сам двор напоминал и картины Мориса Утрилло, и Джорджо де Кирико с его пустынными перспективами. Я сразу стал поступать и в Мухинское училище, и в Репина, но подготовка оказалась недостаточной… Тогда подал документы в Репу на искусствоведческое отделение, хотя почти ни одной книги ещё не читал по искусству, кроме двух томов Джона Ревалда «Импрессионизм» и «Постимпрессионизм».

На экзамене выпал билет «Константин Коровин и французский импрессионизм». Повезло! Я так горячо на эту тему разговаривал, что мне поставили пятёрку и приняли. Хотя я был совершенно тёмный человек.

– Вы пишете, что в те времена появился такой тип, как «кочегар со сверхзадачей». Как пел иноагент БГ: «поколение дворников и сторожей».

– Да, восемь лет в кочегарке проработал. Как и мой брат, поэт-кочегар. Оба со сверхзадачей.

– В ваших работах часто можно встретить маленького обнажённого человечка в разных обстоятельствах: распятый, воскресший, в психушке, в море, в себе… Это и человек вообще, и Валерий Лукка в частности…

– Человек приходит в мир голым. И, несмотря на все свои одежды, он очень уязвим. Это такая самоидентификация, отношение между человеком и мирозданием.

– Давайте немного о выставке «Мой друг Феликс и я. Пафос отчаяния». Художники умеют дружить?

– В какой-то момент конфликты разорвали нашу дружбу в клочья. Но живопись Феликса я люблю. Некоторые его работы меня задевают, тревожат – именно цветом, цветовой комбинацией. Вообще, в Союзе художников есть целая секция живописи, но живописцев-колористов, которые переживают картины в цвете, очень мало.

– Петербург графичен, поэтому, наверное, здесь больше графиков. Раньше столько разных стилей появлялось, а сейчас?

– Свистопляска стилей пришлась на первую половину XX века, они сменяли друг друга, но в итоге были сплющены буквально в несколько десятилетий. Грубо говоря, с Энди Уорхола начался постмодерн. Или с писуара Дюшана на нью-йоркской выставке. А сегодня и постмодерн буксует. Вопрос «Что такое искусство?» сменился на «Что ещё можно назвать искусством?». Банан? Назовём банан. Акулу законсервированную? И её назовём. Большой кризис длится почти полвека. Ничего нового стилистически не рождается, идёт перемалывание предыдущих стилей – эклектика.

– Как у Бродского: «Я заражён нормальным классицизмом, а вы, мой друг, заражены сарказмом».

– Да, в постмодерне много цинизма и сарказма. Лет тридцать назад многие искусствоведы узнали слово «концепт» – и началось… В концепте есть намерение и декларация. То есть законсервированная акула содержит какие-то смыслы – защита экологии, например. Но к искусству это имеет слабое отношение.

– Представьте, что у вас есть возможность встретить личность из любой эпохи, кто бы это был? Что бы вы у него спросили?

– В молодости я обожал The Beatles, потом тяжёлый рок, потом джаз и классическую музыку, а сейчас я люблю молчание. Видимо, я так стар, что ни с кем не хочется встречаться, никого ни о чём не хочется спрашивать.

– Зато внутри ваших картин много собеседников: Бродский, Мандельштам, Платонов, Толстой, Ван Гог, Вермеер, Федотов…

– Прочёл Платонова и понял – это живопись. Его человеческая и литературно-эстетическая позиция мне очень близка до сих пор. Эхо Ван Гога тоже навсегда во мне. А когда нечаянно попадаю на строчку Бродского – дух захватывает: он в классическую стихотворную форму вкладывает своё чувство сегодняшнего дня, сгусток чувств. И у Мандельштама строки настолько острые, что ранят.

– А в чём «пафос отчаяния»?

– В драме жизни. Где-то идёт война, а мы её почти не замечаем. Но всё-таки позвоночником чувствуем. Конечно, можно отгородиться: писать цветы или летний пейзаж. Но и у них, как мне кажется, будет уже иная интонация. Обычно в живописи меня волнует сам цвет, композиционный ход, ритм – всё это часто бывает закрыто сюжетикой. Поэтому хочется стереть этот верхний слой сюжета и оставить только основу, внутренний мир картины…