У каждого поклонника Высоцкого есть любимая песня. У кого-то это «Банька» или «Охота на волков», у кого-то «Две судьбы» или «Баллада о детстве». А у автора этих строк это «Дорожная история».

Я вышел ростом и лицом –

Спасибо матери с отцом,

С людьми в ладу – не понукал,

не помыкал,

Спины не гнул – прямым ходил,

И в ус не дул, и жил как жил,

И голове своей руками помогал.

Долго не мог понять, что цепляет меня в этой песне (да и в других), но со временем разобрался. Характер, конечно. Абсолютная цельность характера героя-рассказчика и внутренняя красота этого человека, тебе родного и своего в доску. Вот классный мужик всё это поёт – сильный, широкий и, что очевидно, плоть от плоти своей страны. Его голос полностью соответствует её духу, устремлению, ностальгии. Он словно соткан из её грёз, словно явился из её ветхих сказаний.

Никакая другая страна Высоцкого сотворить не могла. Он немыслим вне нашей реальности, вне наших мифов и литературы с их вечной борьбой со злом – со змеюгами, тоскующими по нашим землям и душам. Его герой-рассказчик – это здешний идеал человека, наделённого широтой, сочувствием, удалью. Добряк, рубаха-парень и змееборец, он связан с образами наших былинных героев со всей очевидностью.

Высоцкий стал голосом нутряной русскости. Не внешней («конфетки-бараночки, словно лебеди саночки»), а именно нутряной, казалось, уже забытой, полностью растворённой в советскости.

Его взрывная, невероятная популярность связана с катастрофой советской веры. Это тоже ясно как день.

В светском государстве культура играет роль церкви. Здесь поэзия – как молитва, книжные герои – как пантеон, а рассказчик – как пастырь. Специ-фика России состоит в том, что литературе отведена роль особая. Как светская страна, она культуру и веру соединила и вознесла. Она превратила культуру-веру в алтарь. Поэтому кризис культуры неизбежно становился кризисом веры.

В сталинскую эпоху культура-вера обронзовела. Спасти её могла живая вода метафизики. Других способов спасения религии нет. Как остывавший иудаизм был разогрет каббалой, так и красную религию мог разогреть философский прорыв, обновление смыслов. Всё для этого было, и работа в этом направлении шла. Но вместо поддержки философов партийные бонзы сковали марксизм цепями начётничества и указали курс – на жратву. С мещанским символом веры культура стала гнить на корню. В искусстве заморосил дождь Танатоса, зазвучала нота экзистенциальной тоски, советский небосвод стал сворачиваться.

На этом фоне русскость взлетела сразу. Иначе и не могло быть. Если сознание общества сформировано идеальным и не хочет с ним расставаться, то оно устремится от иссякающего источника к новому.

Разве не об этом Высоцкий поёт в «Куполах»?

Душу, сбитую

Утратами да тратами,

Душу, стёртую перекатами, –

Если до крови лоскут истончал, –

Залатаю золотыми

я заплатами –

Чтобы чаще Господь замечал!

Он поёт о здешней душе, где истончившийся лоскут веры будет неизбежно залатан, потому что есть чем. И «золотые заплаты» – это золото куполов, к небу тянущихся. Это русскость, спящая, сбережённая «на всякий пожарный» и весьма пригодившаяся. Нечем больше лоскуты веры латать.

Русскость вернулась не для того, чтобы собой заменить советскость, а чтоб залатать её. Она подставила советскости плечо и мыкалась с ней до конца, потому что это было её дитя, её проект, её всё. Она эту советскость соорудила и собой ради неё пожертвовала, создав новый симфонический мир.

Именно поэтому Высоцкий никогда с советскостью не порывал. Даже фиги в кармане не держал, по собственному признанию. Не потому, что был советским внутри, а потому что его русскость этого не хотела. Порвёшь с советским и скатишься до этнофашизма, и сам не заметишь, как. Мы что, не видим, как скатываются те, кто с советским порвал? Мы не видим этнических стай в разных сферах, включая культуру? Видим прекрасно.

Советскость и русскость были во многом схожи. Главное, что их роднило, – это обращение к лучшему в человеке. Но было и другое, конечно: социальные грёзы, чуждость мелочности и герметичности, преодоление безнадёжности, когда «истома ящерицей ползает в костях».

Обращение к лучшему в человеке – уже от имени русскости, живой, не обронзовевшей, – и вызвало интерес к Высоцкому. Это «так же ясно, как простая гамма». К этому обращению ещё и многое прилагалось: узнаваемый смех, мифологический пейзаж, исполненный забытой новизны, ностальгия по жизни, которой жить должно.

Слушая и читая Высоцкого, ясно видишь, как его русскость проявляется в скоморошестве, в лихости, как ей важна тема войны. Простецкий площадной смех, вольная разбойничья песня, поминальные плачи о святом воинстве и поиски Беловодья – вот его творческое движение. И втягивало Высоцкого в это движение сознание, сформированное здешней цивилизацией со всеми её перекосами и страстями.

По дороге многое сочинялось, но лучшие песни оказались русскими и по сути своей, и по форме. Они повторяли народный песенный сказ – да ещё с просторечием, да ещё с оканьем.

Эх, раз – да что ты!

Да ещё раз – да что ты!

Да ещё много-много-много-

много раз.

Да ещё раз

Всё не так как надо.

В шестидесятые не один Высоцкий стал черпать из этого источника вдохновение. Но он абсолютно гениально разглядел героя-рассказчика. Высоцкий сначала соединился с ним как артист. Это позволило ему обрести голос. А потом он оказался зависим от своего двойника, потому что без него голос терялся – не писались стихи.

Творчество (своё, нутряное) потребовало не имитации, а верности русскости. Высоцкий соединился с ней целиком, вполне осознавая, что цену за это заплатит предельную. Русскость оказалась безумно тяжёлым грузом, и чтобы нести его, певцу понадобились водка и морфий.

Не согласен с Захаром Прилепиным, утверждающим в эссе «Высоцкий как наш современник», что врачи вылечили певца от алкоголизма, подсадив на иглу. Это выглядит слишком простым объяснением наркомании. Вернее искать её причину в ощущении уверенности и окрылённости, которое давала игла, в возможности слиться со своим двойником и пробудить вдохновение.

Ну а Дмитрию Быкову с его лекцией «Высоцкий как еврей» остаётся только сочувствовать. Он очень старался раскопать то, что умерло и похоронено, и пройти мимо того, что очевидно, – утопить существо в болтовне. Но как здесь мимо пройдёшь?

Как можно не заметить в творчестве Высоцкого вещих птиц, вещих камней, иванов-дураков, емелюшек, князей-княжичей, тридевятых царств, кощеев бессмертных, соловьёв-разбойников, добрых молодцев, кикимор, сапог-самоплясов, жар-птиц, гусей-лебедей, скоморохов, царь-колоколов, плах с топорами, лаптей, ковриков-самолётиков, кисельных берегов, медов хмельных, неразменных рублей и всего прочего? Как можно не увидеть героя-

рассказчика, воплощающего русский идеал человека? Он отражён ясно. Как можно не услышать нот русского романса? Они прозрачно звучат.

И как можно умолчать о том, на кого равнялся Высоцкий? А равнялся он на Андрея Тарковского и Василия Шукшина. Они были для него сверхважны. А ещё на Михаила Анчарова, признавая своё ученичество. И без влияния Михаила Шемякина, которому дюжина песен посвящена, не обошлось. Их явно сдружила русскость в своём варианте безбашенном.

Вот чтобы еврейское у Высоц—кого разглядеть понадобилась серьёзная оптика, и результат оказался плачевен. А русского там не просто пруд пруди. Без него нет поэта.

Всем, кто пытается утащить из колоды туза, хочется дружески пояснить: дело это бесперспективное. А анализ крови наших гениев – это вообще повод для ржачки. Русскость парит там, где хочет. Ей даже любо воплощаться в том, что тянется частью своих корней в края дальние. Она воплощалась и в «потомке негров безобразном», и в гордом офицере с шотландскими предками, и в долгоносом мистике из полтавской глубинки. И это неслучайно. Это воплощение продиктовано самой её сутью. Она проявляется разно и удивительно, потому что бежит от чванства. Не хочет она, чтобы русские раздулись от самодовольства и испаскудились в герметичном мирке. Таково мудрое свойство этой восхитительной сущности, пока ещё пребывающей в мире.

Валерий Рокотов

ФАКТ

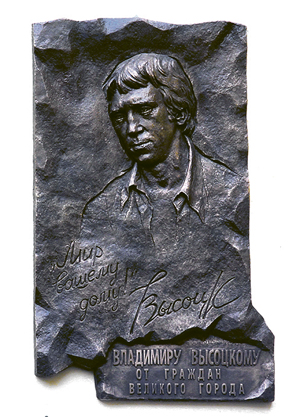

В Петербурге открыли памятную доску Владимиру Высоцкому. Она установлена на стене одного из корпусов Российского государственного педагогического университета им. Герцена на набережной Мойки. Ранее в Петербурге не было ни одной мемориальной доски или памятника, посвящённого Высоцкому, хотя Ленинград для Владимира Семёновича – знаковый город, его первый концерт состоялся тут в 1967 году.