Николай Мерзляков

Поэт, бард и переводчик. Родился в 1967 году в деревне Сапарово (Шайтангурт) Завьяловского района Удмуртской АССР. Окончил агрономический факультет Ижевского сельхозинститута, работал по специальности. В 2012 году избран главой муниципального образования «Якшурское» Завьяловского района УР. Автор двух сборников стихов на удмуртском языке. Регулярно публикуется в удмуртской периодической печати. В местном издательстве готовится к изданию его сборник очерков «Гурт йырлэн гожъямъёсыз» («Записки сельского главы»), отрывок из которого предлагается вашему вниманию.

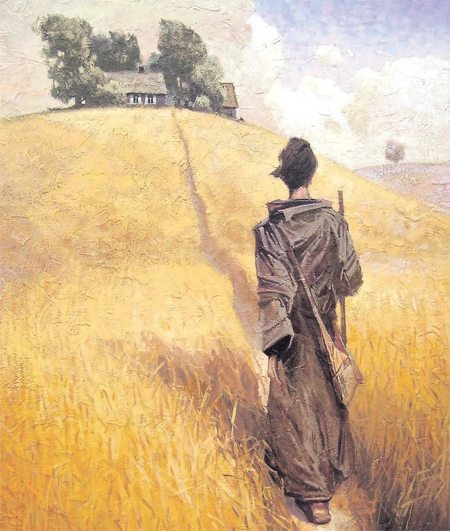

Это было, помнится, в конце зимы 1990 года. Я – молодой, энергичный, женатый ижевский студент. С кучей внутренних противоречий и сомнений по поводу своей семейной жизни собирался домой вечером очередной пятницы. «Домой» сказано с грустной иронией, так как моя молодая супруга ждала первенца и уехала жить в деревню Якшур, к своей маме. Короче, ехал я к тёще, дома своего ещё не было. За спиной – Бабинская школа, три года Ижевского сельхозинститута, женитьба, служба на пограничном флоте, впереди – только планов громадьё… И пока, увы, без особых успехов.

В этом Якшуре жила моя двоюродная сестра тётя Ира – Ирапай, в те времена она работала главным бухгалтером колхоза «Путь Ильича». Так вот она в субботу пригласила нас на свой день рождения. Мы с супругой Фаей пошли поздравлять, гостей было не так много. Одним словом, собрался круг близких людей, друзей. Среди гостей я увидел мужчину крупного телосложения с широким добродушным лицом. Когда он улыбался, его глаза суживались, а усы свисали на восточный манер, по краям губ. Лоб его был широченный, с упавшими на него негустыми волосами чуба. Это и оказался председатель колхоза Валериан Арсентьевич. Впервые в жизни я повстречался с человеком с редким именем Валериан, не считая «школьного» Куйбышева. В процессе обильного праздничного удмуртского ужина нас представили – кто есть кто, и между нами состоялся разговор. Арсентич (потом я так его называл) покумекал над моим вопросом и как-то с ходу пригласил меня на работу к ним в колхоз агрономом. Сам он только второй год возглавлял хозяйство, а до этого работал здесь главным агрономом. Ситуация в хозяйстве с агрономом его сейчас в корне не устраивала, и он хотел заполучить нового специалиста. Чувствовалось, что и моя тётя поработала – изначально переговорила с ним, хотя никто её не просил об этом. Это предложение, чего уж таить, крепко вывело меня из душевного равновесия, даже и польстило… Терять же мне, бедному студенту, было, прямо сказать, нечего, и я решился. Написал в институте заявление о переводе на заочное обучение, приехал в колхоз «Путь Ильича» и написал заявление о приёме, затем съездил в деревню Бабино – Ожмос, в свой родной колхоз «Свобода», где прямо-таки лбом бабахнулся о немалую проблему. Оказывается, мне, как колхозному стипендиату, направленному на обучение в институт от колхоза, в случае не предвиденного договором ухода из родного хозяйства придётся возместить этому самому своему родному предприятию всю стипендию за три года обучения в институте. Атас! Я пал духом. Выручил снова Арсентич. Он сказал, что его хозяйство перекупит меня – компенсирует все затраты на моё обучение. Так впоследствии они долго и упорно торговались с Дмитрием Ивановичем, с тогдашним председателем колхоза «Свобода» – обо мне, аз грешном. Не хочу хвалиться, но в итоге «Арсентич» таки ведь выкупил меня за немалую в те времена цену – чуть ли не на целую элитную корову хватило бы! Так что получается, что я – купленный товар в советские ещё времена. Покупка – дорогая.

Приняли меня в члены колхоза единогласно. Помню, при приёме вышел ко мне молодой парень, примерно моего возраста, очень опрятно одетый – в галстуке, симпатичный, с доброй улыбкой – и протянул мне руку, назвав своё имя – Пётр, Петыр. В дальнейшем очень близкий мой друг и товарищ Пётр Геннадьевич. Он вот и приободрил меня тогда, чтобы я не волновался – что будет всё хорошо, меня примут, и работать будем вместе. В той ситуации это была настоящая соломина, соломища поддержки от незнакомого мне допрежь человека. До сих пор перед глазами эта картина – и влажнеют глаза. Ведь нет уже ныне моего доброго друга и соседа Пети. Да упокоится его душа с миром .

Так я вступил тогда в колхоз «Путь Ильича» на должность второго агронома.

Экзамены за третий курс сельхозинститута я сдал экстерном и перевёлся сразу на пятый курс заочного обучения (впоследствии я за год окончил два курса). В конце апреля, значит, я вышел на работу. Для меня это было что-то невообразимое. Вот я, парень без диплома, до этого ни одного дня не работавший в должности агронома, вообще не представлявший ещё свою работу, вышел на разнарядку рано утром. Таков был мой портрет – в фуфайке, с длинными, до плеч, волосами, в резиновых сапогах, раненько так, с разинутыми глазами, стою возле машинно-тракторного парка, совсем не зная, куда идти. Один тополь на Плющихе! Подходит Петруха и зовёт на второй этаж – там проводят разнарядку. Иду. Ноги – ватные. Комната – небольшая, возле окон – сиденья фанерные, покрашенные в грязнозелёный цвет, посередине помещения – столы, за одним сидит сам Арсентич, ведёт планёрку. А на других фанерных сиденьях расположились специалисты – в разной одежде и разного пола и обязательно все со снятыми головными уборами (это строгий этикет разнарядки хозяйства). Мне указали место, которое я занял, нерешительно сев, как бы притулившись, с краю – на облучке, как в гостях. Меня представили, как положено, и я начал вслушиваться и всматриваться в окружающих меня людей. Рядом со мной сидел огромный седоволосый мужчина в хорошем уже возрасте, в руках держал какой-то несуразный блокнот и ручку. Его очки лежали, кучно громоздились на переносице, он часто облизывал губы и что-то про себя проборматывал. Это, оказывается, был мой будущий наставник – Леонид Михайлович, он в то время был главным агрономом хозяйства. Честно говоря, я сначала опешил, когда узнал, что главный агроном в хозяйстве есть (мне же сказали, что агронома нет). Ну, ладно. Там же, возле стола диспетчера, сидел мужчина средних лет, с опущенной головой и в какой-то элегической задумчивости. Это, как оказалось, был главный инженер хозяйства Анатолий Васильевич. Меня впечатлила женщина крупного телосложения, приятная на вид, среднего возраста, в халате поверх одежды. Я сначала подумал, может, кладовщица какая, но оказалось, что это – заведующая молочнотоварной фермой Екатерина Максимовна. Рядом сидел мужчина средних лет с необычным, чрезвычайно живым лицом (чем-то напоминает прапорщика Шматко из сериала «Солдаты») и резким голосом. Это был главный зоотехник Николай Николаевич (впоследствии судьба нас не раз столкнёт на разных местах работы). Ну и самым запомнившимся человеком был мужичок небольшого роста, чуть сгорбленный, с большим, но аккуратным носом, заикающийся при разговоре. Заикание было небольшим, но своеобразным, с «ыканием». Очень живописны были его глаза – глубокие, видящие будто бы насквозь, но не задерживающие долгого взгляда на чём-то одном. Это был Геннадий Матвеевич, заведующий ремонтной мастерской. Далее сидел молодой мужчина, опрятно одетый, подтянутый, его волосы были аккуратно расчесаны набок. С короткими, такими же аккуратными усами. Это оказался Леонид Петрович, главный энергетик хозяйства. Теперь действующие лица разнарядки стали мне известны. Председатель прочитал сводку с молочно-товарной фермы, потом сводку полевых работ. Трактора к тому времени уже работали в поле – начиналась посевная… Потом начался процесс составления наряда по бригадам. За перпендикулярным столом к председателю сидели двое молодых мужчин, склонившиеся над своими блокнотами. Такими же, как у Леонида Михайловича. Один потом вскинул голову и что-то долго разглядывал на потолке – это был Витя Бегишев, бригадир одной из растениеводческих бригад. Напротив него сидел мужчина в очках, весь сконцентрированный на своих записях-каракулях и мало чего слушающий от окружающих, так мне тогда показалось. Это оказался Иван Васильевич, бригадир полеводов-строителей и главный прораб хозяйства. За диспетчерским столом сидел молодой мужчина, аккуратно подстриженный, с короткими жидкими усами, маленьким ртом и чуть припухлыми губами. На его столе лежала куча журналов и бумаг, казалось, что это очень важный и нужный специалист. Так и было. Это был Леонид Серафимович, грозный начальник всех водителей хозяйства. Автопарк в то время был огромным подразделением, там работало более тридцати человек. Ну и Пётр Геннадьевич, с которым мы были уже знакомы, сидел напротив меня и ничего не делал. Слушал, а если спрашивали, коротко отвечал. Вот в принципе таковой и была первая моя разнарядка. Мало помню, о чём говорили там, а помнится главное – сладкое волнение от собственной причастности к серьёзным делам… И, знаете, а ведь это чувство, рождаемое именно общим трудом – на общее благо, и ныне – во мне. Да, наверное, не только во мне. Это хорошее крестьянское чувство. Тот, кто не пахал и не сеял на земле, не брал урожая с полей, политых своим потом, – этого не поймёт. У них свои, наверное, другие гордости, а у нас – свои.

А в общем, я только благодарен судьбе, что привела меня именно в это хозяйство. И что застал я ещё те советские, тучные времена. Мне, совсем ещё безусому специалисту, колхоз бесплатно предоставил жильё в виде огромного «председательского дома», самого же выкупил из другого хозяйства, назначил сначала зарплату в сто двадцать рублей – это были тогда хорошие деньги. Всё начиналось как в сказке, даже не верилось, что всё это происходит именно со мной.

Помню, как я первый раз устанавливал норму высева на трёхсеялочном агрегате. Трактористом был Иван Ильич. К нему все обращались как к Ильичу, потому что в хозяйстве работали ещё два Вахрушевых Ивана, один Ильич, другой Иванович. Так вот, я – несмышлёныш, с большим волнением приехал на поле, на животе, под ремнём, засунута книга по сельхозтехнике. Раньше, в детстве ещё, я работал на посеве сеяльщиком и поэтому чуть представлял, что такое сеялка. Но не понимал, что делают агрономы с саженью впереди сеялки… Нас иначе учили в институте. С умным выражением лица я начал что-то суетливо осматривать и лихорадочно делать. Иван Ильич долго терпел мои попытки, с уважением отнёсся к книге, которую я достал. И – ничего не сказал. Часа через два подъезжает уазик с Леонидом Михайловичем, моим шефом.. Он также с уважением и терпением смотрел за моими действиями. Я был уже в поту и смущении от своей беспомощности. Тут Леонид Михайлович со свойственным ему тактом и объяснил, как это они делают и зачем Вообще, я и впоследствии удивлялся его спокойствию и тактичности. Буквально одним словом они меня научили всему – как настраивать технику, как работать с документами, а вот самое главное – как работать с людьми – оставили на потом. Они всё норовили подсказать непрямо – кто и какой на самом деле человек, с которым ты общаешься. Чтобы до всего я дошёл именно своим умом, коль направление ими – уже дадено! Наверное, это менталитет удмуртской деревни. Потихоньку я сам делал выводы – с кем и как разговаривать… Сам узнавал характер человека, его сильные и слабые стороны. Кому-то хватало сказать одно доброе слово, кто-то сразу понимал, без слов, хватало взгляда. Но всегда остаётся категория таких людей, которым сколько ни говори, а они сделают по-своему! Или явно, или втихаря. Тут приходилось уже показывать свой характер. Всему этому научила армия, мой пограничный флот – за три года службы на корабле пришлось ведь быть с разными людьми. Встречались и такие, с которыми на гражданке и рядом бы не присел. А тут приходилось – с корабля на море не уйдёшь. Надо служить!

…Первые мои агрономические дни были насыщены впечатлениями, приходил с работы уставший, но довольный. Для меня здесь всё было ново и необычно. Деревни Якшур и Семёново. Здесь в основном проживали удмурты вор-шудного рода шудья, чудья, а я из рода докъя. Мы по праву гордились тем, что основоположник удмуртской литературы, блистательный учёный и просветитель Кузебай Герд (1898–1937), увы, погубленный в сталинских лагерях, был из нашего рода! Но это – к слову. Очень большие деревни для парня из маленькой деревеньки были страшноваты. Именно страшны, я-то привык жить в маленькой деревне, где все друг друга знают и понимают. Впечатляли здесь красивые каменные дома, газовое отопление, асфальтовые дороги. Жили сыто, с запасом, богато, но не кричаще. Всё здесь было как-то аккуратно, без вызова, уютно. Народ приветливый, улыбчивый и какой-то лёгкий на подъём. В колхозе так же – ничего не валялось, а всё было убрано, подобрано и пристроено по делу. Вот тракторист поработал с техникой – он обязательно её помоет, смажет и поставит на хранение в исправном состоянии. Гаражи аккуратные, в мастерской – безупречный порядок, на территории нет грязи. Было с чем сравнивать. В моём колхозе отношение ко всему было другое – прямо говоря, без царя в голове. Поработали, технику отцепили, куда попало бросили. Где бросили, там и забыли. Расхлябанность и бесхозяйственность цвели пышным цветом. Мол, колхозное же – не моё… В советское время ведь как было – надо или не надо, а технику новую да новую привозили, и всего вроде хватало – зачем это колхозное беречь? А вот в Якшуре было иначе. Здесь ценили и технику, и людей..

Помню, как в первый раз сажали картошку у тещи. Народу собралось человек аж за двадцать, а я думаю – зачем столько народу? Ответ был прост – люди здесь спешат на помощь друг другу. Тёща и жена с пяти утра уже возле печки возятся со стряпнёй. Петя, брат моей жены, так же очень рано, ушёл за лошадью. Сажали под плуг (в нашей деревне я не видел такого), и пришлось мне первый раз встать на вспашку. Ничего – справился, помог опыт окучивания. Дома тоже окучивали на лошади, а сажали под лопату. Да и вообще с лошадьми я к тому времени был уже на «ты». Чему я удивился после того, как посадили картошку? После застолья женщины пошли на речку стирать мешки из-под картошки. Для меня это было удивительно. Мы ведь у себя просто бросали в сарай эти мешки – грязные.

Вообще же по прошествии многих лет я сделал для себя несколько зарисовок нравов жителей деревни Якшур, к коим теперь и себя причисляю. Тут надо отступить в сторону и пояснить для незнающих: «Якшур» – это в переводе с удмуртского «Речка у бора». В этой деревне невозможно остаться тем человеком, которым ты приехал, прибыл, вошёл в эту деревню. Сам на себе испытал. Когда я начал строить свой дом, помогал шурин Петыр. Он прежде чем что-то сколотить или сделать плотницкое или другое дело, долго сидел, курил и думал. Потом, не спеша, аккуратно всё и делал, но очень медленно. Меня это выводило из себя. Лихо сколотил я забор, а он посмотрел и молча разобрал мою работу. И начал сколачивать заново, подбирая, подгоняя доску к доске, чтобы не было щелей – красота, чебер!.. Истинные якшурцы не любят неряшливую работу – не признают за ней места в жизни.

Сейчас я уже замечаю и за собой такую же педантичность по отношению к работе. К любой. Изучая историю деревни, народа, проживающего здесь, невольно приходишь к мысли, что иначе быть и не могло. Люди, пришедшие в эти места, изначально должны были учиться бережливости. Почвы здесь лёгкие, песчаные, неплодородные, кислые. Год на год не приходился. Частенько были неурожайные годы, и чтобы выжить, люди пытались всегда жить с запасом. Отсюда бережливость, которая передаётся поколениями, и со временем у иных перешедшая и в скупость, а иногда и в жадность. Это отличительная черта народа, проживающего на этих песчаных землях. Народа, и на таких землях берущего урожай – всем на зависть.

По этой теме есть масса курьёзных случаев с жителями, вошедших в озорной якшурский фольклор. Вот один из них. Мужик шёл домой с работы, а идти около пяти километров. На половине дороги он вдруг вспомнил, что оставил пирожок на столе в столовой, где обедал. Пирожок тот – с капустой, за шесть копеек. И что вы думаете? Он вернулся в столовую за пирожком, за три километра – пёхом… Не пропадать же добру. Другой случай. Брат у брата просит мотоблок для боронования огорода. И что вы думаете? Другой брат отвечает: «Дам, когда двадцать литров бензина принесёшь». От жадности бывают и всякие другие курьёзы. Так, один водитель поехал получать автомобиль на автозавод в другую область – в советские времена такое часто практиковалось, где ему предложили, нелегально, два передних моста за определённую сумму. Ну и жадность до наживы не позволила данному человеку отказаться. В итоге его и кинули… Внутри мостов оказалось пусто, привёз болванки, а убыток – немалый. Так он всю оставшуюся жизнь про этот случай категорически запрещал говорить, даже вскользь упоминать. Говорящий же про э т о тут же извергался им из числа добрых человеков, но, слава Богу, люди берегли его «любимую мозоль» – не наступали, уважали его, проученного. Деревенский такт, однако.

Одним словом, живут в Якшуре экономно, скромно, без особых излишеств, с запасом хорошей материальной прочности. Люди эти очень гордые, порой не понимающие шуток и к тому же ещё и невероятно консервативные. Всё новое их настораживает до невозможности, с недоверием встречают и новых людей. Как, спросите вы, с такими работниками хозяйство уверенно и стабильно держится на передовых позициях? Входит в группу авангарда сельхозпроизводителей Удмуртии? Ответ прост – здесь умеют работать, считать и экономить. Помнится, меня вот очень приятно удивил состав сельскохозяйственной техники – когда я ещё первый день пришёл на работу в хозяйство. Даже в нашем «безалаберном» хозяйстве техника была вполне современная. А тут стояли прицепные плуги, на которых я ещё в детстве играл. Сцепки для борон пятидесятых годов выпуска. Сортировки семидесятых. и всё в рабочем, отличном состоянии! Я был просто изумлён…

И как долго, нервно, аж до дисканта, в первые времена я спорил о внедрении чего-то нового в наш рабочий обиход. Меня много слушали и. мало слышали. Это оказалось прекрасным мне уроком, за который я сердечно благодарю моих якшурцев. Они говорят : «Нунал – кузь, даур – вакчи» ( день – долгий, а век – короткий). Коли день долгий – всё успеется, лишь бы века – хватило. Но это уж, Инмарлы тау – спасибо Богу, не нам решать, кому – и что.

Перевод автора