Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

«У войны не женское лицо…» Слова из романа Алеся Адамовича, превратившиеся в расхожую фразу. А между тем годы Великой Отечественной это утверждение практически опровергали…

С лета 1941-го людей вдохновляла на ратные подвиги женщина с плакатов художника Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовёт!». Она сыграла огромную роль в том, что миллионы людей поняли: это действительно война Отечественная, она касается каждого. Этим же вдохновлялся создатель известного нам всем памятника в Волгограде – Женщина с мечом. На фронтах Великой Отечественной сражались от 600 тысяч до миллиона представительниц прекрасного пола. Неоценим их вклад в военную медицину, но были они и в авиации, в зенитной артиллерии, в стрелковых и даже в танковых войсках. Были снайперами, да какими! В годы войны во всех газетах к 8 Марта непременно публиковали портреты героинь передовой и тыла. Смелость они сочетали с обаянием.

Железнодорожниц на этих портретах было немало. Хрупкие женщины заменили в паровозных и ремонтных бригадах мужчин, уходивших на фронт добровольцами, даже несмотря на бронь. Совсем молоденькие девушки выполняли непосильную, казалось бы, работу. На первых порах нередко ошибались, вызывая ворчание опытных машинистов. Но во многих случаях именно они обеспечивали эшелонам движение по стальным магистралям в условиях фронтовой неразберихи, когда ситуация менялась каждую минуту.

11 октября 1941 года вышел приказ наркомата путей сообщения № 543/Ц за подписью наркома Лазаря Кагановича «О повышении квалификации и подготовке работников массовых профессий железнодорожного транспорта из женщин». В нём шла речь о том, что «необходимо вести подготовку женщин на должности, не требующие стажа работы на транспорте, без отрыва от производства», причём «по сокращённой программе в течение не более трёх месяцев». И спустя всего лишь два года академик Владимир Образцов писал, что самоотверженная работа женщин стала одним из «факторов успешной работы транспорта» в самые трудные годы войны. Прежде всего речь идёт именно о железнодорожном транспорте. И это неоспоримо. Приказ тот исполняли на всех железных дорогах. Незамедлительно. Первыми осваивали профессии жёны и дочери железнодорожников, за ними подтягивались другие. Бывшие домохозяйки, заменяя супругов, становились механиками в депо или путевыми обходчиками. Нередко – в прифронтовой полосе. Работали и в ремонтных бригадах. Мужчины старались беречь их, но война к такому не располагает. Все трудились на равных, на равных рисковали собой под бомбёжками.

Помогал комсомол – великая кадровая сокровищница советского времени. Подсобные хозяйства позволяли железнодорожникам, в том числе работавшим на самых стратегически ответственных участках, питаться, пополнять силы. А вели эти хозяйства, трудились на земле женщины. Как правило, в свободное от основной и, как правило, не менее изнурительной работы время.

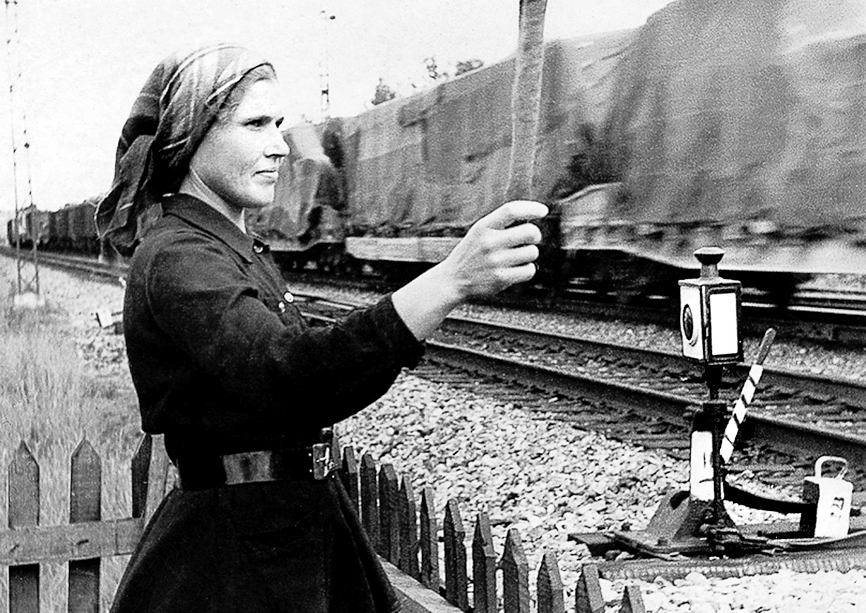

Многим известны женщины-машинисты. Женские бригады, которые вели воинские эшелоны. Но на войне важны и незаметные герои. Не будет забыт подвиг стрелочниц. Именно женщины в годы войны давали направление эшелонам. Даже при приближении врага, не говоря уж об авианалётах. Случались ситуации, в которых спасовал бы самый опытный стрелочник-мужчина, а женщины – вытягивали. Работали без автоблокировки, вручную, нередко по 20 часов, а порой и круглые сутки, под ливнями, на холоде. Это был ежедневный подвиг самопожертвования.

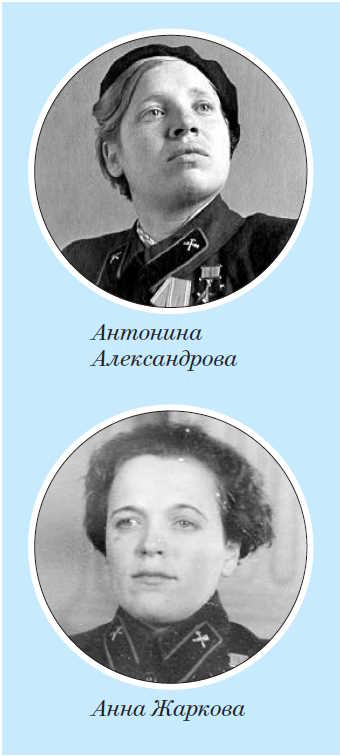

Антонина Александрова с 16 лет работала на станции Ленинград-Варшавский Октябрьской железной дороги, к началу войны ей было всего двадцать. Когда к великому городу подошёл фронт – взяла на себя шесть стрелочных постов. Была и сигнальщицей, и сцепщицей, помогала восстанавливать разрушенные участки путей. Каждодневный труд выше человеческих возможностей. И верила в победу в самые чёрные дни войны. В июне 1943-го, под бомбёжкой, Антонина исправила стрелку и спасла санитарный поезд. Жизни сотен раненых бойцов. К концу войны на её груди сияла звезда Героя Социалистического Труда. Антонина Николаевна Александрова скончалась в 29 лет – сказались фронтовые контузии, перенапряжение военной поры…

Стрелочница Анна Петровна Жаркова в годы ВОВ работала на границе с Финляндией, в Кировске и Кандалакше, рядом с линией фронта. Была и стрелочницей, и дежурной по станции. Ей было едва за 20, но Анну уже считали опытным работником. Как-то она задержала показавшегося подозрительным военного – вражеского лазутчика в советской форме. В 1942 году её ранило осколками бомбы в обе ноги. Анна почти не могла передвигаться, однако своё поле боя – рабочее место – не покинула. Развела все поезда как положено, не допустив ошибки. В декабре 1943-го в Кремле ей вручили Золотую звезду Героя Социалистического Труда. После войны Анна Жаркова продолжила трудиться на железной дороге, но уже в своих родных краях, на реке Суре, была начальником вокзала станции Кузнецк Куйбышевской железной дороги.

Работали женщины и на легендарной «Дороге Победы», после первого прорыва Ленинградской блокады в январе 1943 года. Трасса, спасительная для города, шла по узкой отвоёванной полоске земли. Со всех сторон её обстреливали, движение поначалу было возможным только в тёмное время суток. Во мраке ночей поезда следовали там часто – каждые 5–10 минут. Как обеспечить безопасность движения? Требовалось запустить систему автоблокировки. Пока её монтировали и налаживали, за дело взялись «живые светофоры» – женщины растянулись живой цепью вдоль дороги через каждые 2–3 км. В их распоряжении были только высокие жерди с фонарями на керосине. С помощью световых сигналов они регулировали движение и сообщали о поломках – в составах и на дороге. Это была настоящая фронтовая работа. Несмотря на то что бойцы всячески пытались отвлечь врага от «живых светофоров», немцы подчас прицельно били по сигнальщицам, большинство из которых были вчерашними школьницами. Тех, кому исполнилось 20, уже считали старожилами. Ленинград эти юные воительницы защищали доблестно. Подчас забывали – просто забывали – подкрепиться, перекусить, не могли покинуть пост. Все понимали, как важна для города дорога, приближавшая изгнание гитлеровцев за пределы Ленинградской области. Приближавшая Победу.

Вспомним о них теперь. О тех, кто пал на фронте, кто ушёл от нас в послевоенные годы, и, конечно, о тех, кто ещё с нами.