Наше ТВ, другие СМИ сейчас чаще показывают успехи промышленности, достижения аграрной отрасли, а вот о благоустройстве мест, где мы живём, говорят не часто. Но чтобы люди не покидали родные края, их надо лучше обустраивать. И начинать с главного: бесперебойного центрального тепло- и водоснабжения, канализации с очисткой стоков, мощёных дорог, утилизации твёрдых отходов. Ситуация меняется к лучшему, но не везде.

Почему исчезли черепахи

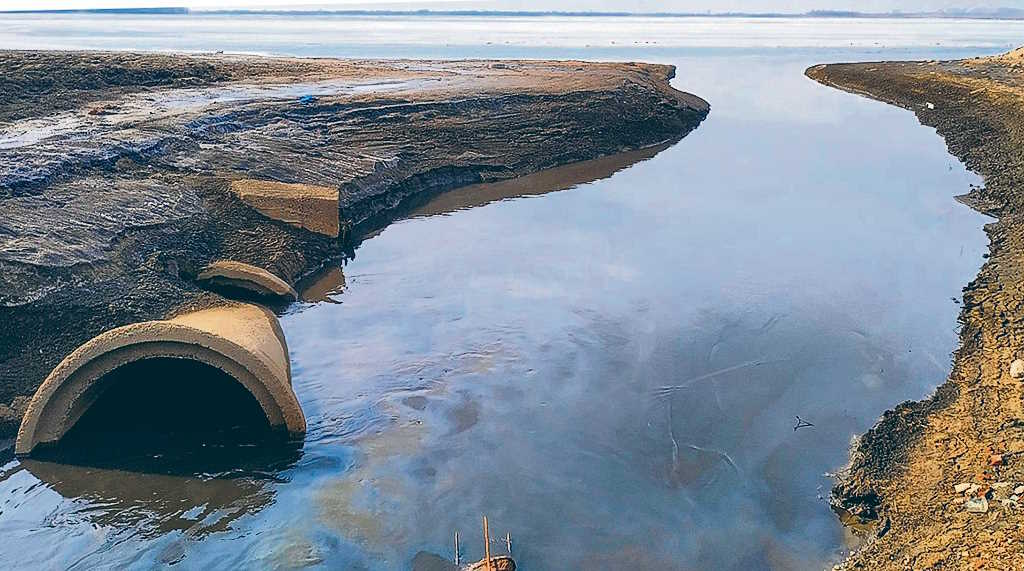

Жителей и гостей многим радует шестисоттысячный Владивосток, столица Приморья. А тут ещё отличная новость: скоро должны достроить очистные сооружения, что позволит фильтровать все 100% стоков в морской залив. Зато в 25-тысячной Советской Гавани (Хабаровский край) сооружение стоков в начале 1990-х забросили на завершающем этапе, всё застыло, отходы стекают в море в микрорайоне Окоча, откуда за версту разит гнилью. А ведь поблизости – лососевые нерестилища. На новые очистные нужно более миллиарда рублей. Где их району брать?

В Южно-Сахалинске недавно введены в строй новые очистные мощности. Не отстаёт и Хабаровск, где фильтруется около 95% стоков. Но на том же Сахалине есть Долинский округ: 12 сёл и городок Долинск. По официальным данным, во всех сёлах канализационные сети изношены, очистных сооружений либо нет, либо дышат на ладан.

Конечно, своих налоговых поступлений любому поселению сильно не хватает, но разве это снимает ответственность с глав районов? Например, в Ягодном Комсомольского района Хабаровского края очистные сооружения с 1980-х нуждаются в модернизации, а в посёлке Хурба с его шестью тысячами жителей вообще не работают: сбросы идут прямиком в Амур. В соседнем Ульчском районе, в селе Де-Кастри, старые отстойники и фильтры извлекают менее половины отходов, а в райцентре Богородское и в Аннинских Минеральных Водах их очистки вовсе нет. Канализацию тут уже 4 года никто не обслуживает. Заместитель главы района Денис Куреня сообщил, что «прорабатывается вопрос» о передаче водоотведения по конкурсу в ООО «ТЭК «Уссури». Но почему это нельзя было сделать сразу, когда упомянутая компания только пришла в район?

По словам главврача санатория «Анненские Воды» Виктора Власова, на его обращения к главе Ульчского района Сергею Иващуку предложено… нанимать технику и самим очищать колодцы. А пока вокруг уникального санатория на минерально-термальных водах (здесь улучшают здоровье до 4 тысяч граждан в год) стоит вонь из-за забитой канализации. «В 2004-м был уже готов проект под новый санаторный корпус и новые очистные, завезли стройматериалы, – рассказывает главврач, – но тогдашний губернатор Виктор Ишаев начинание по каким-то причинам отменил».

Ситуация в Богородском не лучше. К централизованной канализации подключены несколько многоквартирных домов, больница, поликлиника, ресторанно-гостиничный комплекс «Пять звёзд». Имеются три стока в Амур. Чтобы понять, как «система» работает, можно подойти к «Пяти звёздам» и дебаркадеру – хоть противогаз надевай. Кстати, лет сорок назад около Богородского обитали даже черепахи. Их давно нет, поскольку они признают лишь чистую воду.

Самое удивительное, что райсуд по иску прокуратуры в 2018 и 2020 годах обязывал районную власть построить очистные сооружения в Богородском, Аннинских Водах, Де-Кастри до 2023 года. Общая смета – примерно полмиллиарда рублей. Но нигде строительство даже не начато. Разгадка проста: у района денег нет, он на дотации. Старожилы вспоминают, как 15 лет назад суд по представлению прокуратуры уже обязывал администрацию Богородского района построить очистные, была разработана дорогостоящая проектно-сметная документация, но денег так и не выделили. За четыре последних года возросло финансирование по федеральной программе комплексного развития сельских территорий, но даже при этом его объемы не могут удовлетворить всех. Видимо, более активными должны быть сами регионы. Отсюда вопрос: как краевое министерство ЖКХ собирается решать канализационные проблемы в Ульчском и других отдалённых районах? К сожалению, получить ответ даже через официальное письмо пока не удалось.

В замкнутом круге

Многие города, даже крупные, сохраняют черты сельского уклада в частных застройках. Увы, они нередко мало ухоженны, существуют без муниципальной заботы. Доходит до курьёзов. В Краснофлотском районе Хабаровска есть Штормовая улица, но на её прибрежной части нет… муниципальной дороги. С 1950-х здесь начался самострой, в 1990-е его узаконили, а после памятного потопа 2013 года жители вскладчину отсыпали и утрамбовали грунтовую дорогу – около 150 метров до асфальта на улице Правобережной. Постепенно грунтовку смыли паводки, теперь проезд затруднён, а на пожарной машине или скорой помощи вовсе не доберёшься.

Домов на этом отрезке Штормовой всего пять, но вполне крепких, с земельными наделами и хозяйственными постройками. Владельцы, кроме одного, имеют квартиры и в других районах, но больше живут именно на Штормовой и мечтают, чтобы к ним провели асфальт или (что лучше!) бетонированную дамбу-дорогу, гарантирующую проезд, защиту домов и береговой линии: растущий размыв между домами грозит обрушениями.

Из беседы с заместителем мэра по Краснофлотскому району Сергеем Ивашкиным я узнал, что дорога на Штормовой не принята на казённый учет, то есть не паспортизирована и не стоит на балансе, из-за чего мэрия не может вкладывать в её ремонт бюджетные средства. Оказалось, в частном секторе района около половины из 140 переулков и улиц пребывают в таком правовом положении. «Даже если дорога на Штормовой была бы паспортизирована, – уточняет Сергей Иванович, – нет смысла делать её без берегоукрепления. А этим должно заниматься краевое министерство природных ресурсов». Похоже, замкнутый круг.

Заместитель Ивашкина по ЖКХ Михаил Ташматов говорит, что на этом участке вообще не должно быть жилых объектов, поскольку после паводка 2013 года он отнесён к зоне затопления. По его словам, все пострадавшие получили квартиры, поэтому проживание там незаконно. Столь же категоричен замначальника городского управления дорог Александр Лютов. Между тем, как рассказали и показали мне жители, в качестве компенсации за потоп 2013-го только один человек с этой улицы получил от государства квартиру, остальные, включая купивших или построивших дома после паводка, имеют на свои строения и участки документы с кадастровыми номерами. Вообще-то в зоне возможного затопления более половины прибрежной черты Хабаровска. Не случайно вблизи центра города достраивается дамба. Но и остальное нуждается в защитном берегоукреплении, а не в сносе и переселении, включая и Штормовую улицу.

Известно, что Амур – река полноводная, коварная. Отвечает за «предотвращение негативного воздействия» реки Министерство природных ресурсов края, а оно, по данным природоохранной прокуратуры, до сих пор не установило береговую линию Амура в черте Хабаровска. Значит, о берегоукреплении можно лишь мечтать, и не только жителям Штормовой. А чиновники края и города пока не могут договориться о совместных действиях на береговой линии в рамках закона.

А если всем вместе?

Вода водой, но есть и обычный мусор. Во многих местах растёт число бесхозных свалок в сельской местности: без всякой приёмки, сортировки, контроля. Прокуратура периодически ставит вопросы перед главами поселений, но у тех нет ни денег на решение проблемы, ни полномочий. В самом Хабаровске тоже ещё хватает мусора, особенно в местах частной застройки. Как и кострищ, оставляемых любителями шашлычков.

Чего ждать? До сих пор в крупных городах региона внимание власти больше обращено на многоэтажки, основные улицы и площади, а окраины живут как бы сами по себе. Возможны ли изменения? Например, на упомянутой Штормовой один бизнесмен с учётом живописности места готов вложиться в яхт-клуб и зону отдыха, но без изначальных муниципальных инвестиций в дамбу-дорогу проект неосуществим. А почему бы не совместить частные и государственные возможности?

Поделюсь ещё одним соображением: чем больше налогов и полномочий остаётся на муниципальном уровне, начиная с сельских поселений, городков и микрорайонов, тем больше выявляется возможностей и желания самим решать бытовые, хозяйственные вопросы, развивать реальную экономику. И тем меньше желающих бросить родные края ради нередко обманчивых перспектив сияющих мегаполисов.

Южно-Сахалинск – Владивосток – Хабаровск