Юлия Скрылёва

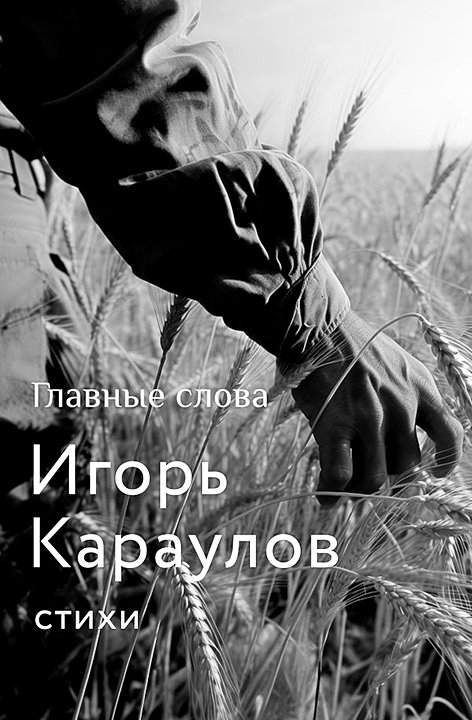

Игорь Караулов. Главные слова. – М.: АСТ, 2024. – 240 с. – 2000 экз. – (Мысли о Родине).

Для того чтобы донести до читателя самые важные, самые сокровенные мысли, не обязательно кричать во весь голос. Достаточно выбрать единственно верные слова, самые простые, но проникающие прямо в сердце. Книга стихотворений русского поэта и публициста Игоря Караулова «Главные слова» подкупает в первую очередь доверительной интонацией. Читаешь – и словно беседуешь со старинным другом, верным прежде всего самому себе:

Не колеблем ни веком,

ни ветром,

я для важного дела храним

с той минуты, как вороном,

вепрем –

кем, не помню –

назвался твоим.

Ещё одна важная особенность этого поэтического сборника – его тесная связь не только с отечественной, но и с мировой литературной традицией. Стихотворения Игоря Караулова, включённые в книгу, без сомнения, самоценны. Однако, путешествуя по её страницам, то и дело встречаешься со знакомыми персонажами и сюжетами: «Мы выучили все их имена, / их адреса разметили на карте. / Но сгинул Холмс, и Ватсону хана, / и запропал профессор Мориарти», «Надоело делать то, что звалось экономикой, / устали быть Сизифами подземные гномики», «В парк уходят поздние трамваи / вместе с телом доктора Живаго. / Если ты внутри ещё живая, / удержись от гибельного шага», «В столе у Маяковского хранится пистолет, / стреляющий воздушными шарами», «Теперь мы по разным планетам, / порой в перекрестье прицела. / А всё же хорошим поэтом / была Ахмадулина Белла». Это делает стихи ещё более «твоими», то ли из-за «радости узнавания» и неожиданного соприкосновения с собственным читательским опытом, то ли от осознания того, что автор не отдаляется от читателя, отправившись в недосягаемые выси и указывая оттуда, как и что делать «простым смертным», а стоит с ним на одной ступени: «А нам пора кормить зверей, / и к чаю кончились лимоны. / Нарвём десяток фонарей, / пока не видят фараоны?»

При всём своём внимании к прошлому Игорь Караулов – поэт современный. На события дня сегодняшнего он откликается очень остро («Когда войну мы вгоним в гроб / и хоронить сойдёмся вместе. / Когда её бугристый лоб / расстрига-ветер перекрестит. / Когда её в донецкий кряж / зароем, чтоб не восставала, / и терриконовый пейзаж / над ней сомкнётся без прогала. / Мы возвратимся в города / и павильоны соки-воды / собой заполним без труда, / как землю мирные народы. / И сок гранатовый никак / нам не напомнит о разрывах, / и о внезапности атак, / и о случайностях счастливых…». Или: «Бывает мучителен долгий маршрут, / но радость прольётся в итоге / и кожу с нас больше живьём не сдерут / за то, что играем, как боги. / И флейты военной не молкнет рассказ, / понятен без лишнего слова. / Глаза закрывает – и видит Донбасс. / Глаза открывает – и снова»), а историю – страны и литературы – переосмысляет через слово: «Сказали: «тайны Бытия», / а мне послышалось: «Батыя». / Я помню, родина моя, / твои мелодии простые».

Понятия родного языка, речи – основополагающие в поэзии Игоря Караулова:

Владеет землёй,

кто готов в неё лечь,

а воздух – удел беглеца.

Земля распахнулась,

как русская речь,

роднее не помню лица.

Следующий пример отсылает нас к строкам Тютчева. Узнаёшь первую строчку – «Эти бедные селенья» – и хочешь продолжить её знакомым «Эта скудная природа / Край родной долготерпенья – / Край ты русского народа». Но автор предлагает свой вариант, подменяя ожидаемую, привычную поэтическую реальность – новой, созвучной одновременно и эпохе Тютчева, и дню сегодняшнему:

Эти бедные селенья,

тут и там уже коттеджи,

на холме особняки.

Русский люд живёт в надежде:

заготовили соленья,

точат быстрые коньки.

Стихи Игоря Караулова написаны преимущественно в классической традиции. Однако в одном из трёх разделов книги, «Волшебный возница», читатель встретит произведения в иной манере:

Когда ты приедешь в наш город

что-нибудь

непременно произойдёт

Например, ты приедешь

в наш город

а меня заберут в участок

за очередную выходку

против общественного порядка

вольный выкрик в толпе

или граффити

И вот я сижу за решёткой

фараон не даёт мне пить

а тебя ко мне не пускают…

Поэт глубоко переживает всё, что происходит с ним и с его страной, но не расплёскивает чувства, будто воду из ведра: «Я никогда слезами не сорю». И тому есть исчерпывающее объяснение: «Людское горе больше наших слёз, / и среди ночи, сердцем каменея, / я чувствую, как я к земле прирос, / и не моя слеза плывёт над нею». Сдержанный внешне, скупой на сантименты, в действительности он – как натянутая струна, как оголённый провод.

«Поэзия в живое не стреляет, / на этом свете ей не нужен враг. / Поэзия всё время поправляет / бронежилет, сидящий кое-как», – пишет Игорь Караулов. Но именно за стихи (в том числе!) можно и смерть принять: «Теперь настало время выбирать / не депутата и не ветчину, / а выбирать, за что нам умирать. / Выходит так, что снова за страну. / За три берёзки или три ольхи, / снегами припорошенную даль. / Не за стихи? Пускай и за стихи, / в родном пейзаже малую деталь». А вот финальная строфа: «За ту страну, что выйдет из огня – / по нашим спинам – чище и ясней. / За ту страну, что нового меня / однажды восстановит из камней». Эти слова убеждают нас, что возрождение, обновление, пусть даже доставшееся непростым путём, неизбежно. А значит, жизнь – победит.