Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

Мандельштам

А мы такие зимы знали,

Вжились в такие холода…

Эренбург

Из нашего далека, из XXI века, некоторые всё чаще оглядываются на 1937-й – на тот период нашей истории, который почти официально называется Большой террор.

Его запланировал Сталин, когда потребовал назначить Ежова главой НКВД, а тот под грифом «совершенно секретно» издал приказ № 00447 о проведении специальной операции НКВД СССР по репрессированию антисоветских элементов. И всего за год с небольшим – с августа 1937-го до ноября 1938-го – было арестовано 1 700 000, расстреляно 400 тысяч (потери, сравнимые с большой войной). Но ещё раньше – в августе 1936-го и в январе 1937-го – на весь мир прогремели и потрясли страну первые два из трёх «Московских процессов». Были названы агентами иностранных спецслужб, приговорены и немедленно расстреляны недавние вожди, соратники Ленина, руководители партии и правительства.

Тогда даже тупые всё хорошо понимали. Каждый ночной стук в дверь жутким холодом стискивал сердца.

* * *

В марте 1937-го Заболоцкий, уже известный поэт, публикует в журнале стихотворение «Ночной сад» – то ли пейзаж, то ли жанровая сценка.

О сад ночной, таинственный орган,

Лес длинных труб, приют виолончелей!

О сад ночной, печальный караван

Немых дубов и неподвижных елей!

Сад целый день метался и шумел.

Был битвой дуб, и тополь – потрясеньем.

Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,

Переплетались в воздухе осеннем.

Железный Август в длинных сапогах

Стоял вдали с большой тарелкой дичи.

И выстрелы гремели на лугах,

И в воздухе мелькали тельца птичьи.

И сад умолк, и месяц вышел вдруг,

Легли внизу десятки длинных теней,

И толпы лип вздымали кисти рук,

Скрывая птиц под купами растений.

О сад ночной, о бедный сад ночной,

О существа, заснувшие надолго!

О вспыхнувший над самой головой

Мгновенный пламень звёздного осколка!

Какое время гремело/горело на дворе, выше сказано довольно. Обвиняемым Пятакову, Радеку и другим агентам немецкого фашизма 30 января 1937-го вынесли смертный приговор, а 1 февраля уже расстреляли. Так что к моменту публикации стишка «Ночной сад» прошло после казни всего полтора месяца.

До следующего, самого знаменитого 3-го «Московского процесса» (официальное название: «Процесс антисоветского право-троцкистского блока», неофициальное – «Дело Бухарина», хотя там был 21 обвиняемый, в том числе Рыков, Ягода, трое знаменитых врачей – «отравителей Горького») оставался ровно год. Там, кстати, опять всем подряд вменялось предательство, пособничество фашизму, звучали имена Гиммлера, Гесса, постоянно упоминали Гитлера.

* * *

Сад – особый объект. Он только кажется природой. На самом деле он – создание. Первый сад – райский – создан Богом. Остальные – дело рук человеческих. В том числе Гефсиманский, где обречённый на казнь умоляет: «Чашу эту мимо пронеси!»

Сад Заболоцкого (см. первую строку стихотворения) действительно таинственный. Не говоря уже о виолончелях, трубах, органе (что они играют «печальному каравану» – не Шопена ли?), но что это за сад, где ни яблонь, ни вишен, ни груш, ни крыжовника со смородиной? Что ж это за сад, где дубы, ёлки, липы, тополя, да ещё луга, где идёт охота? Какой простор! – широка страна моя родная!

И как это в ночном саду целый день идёт охота?

И что это за Август «в воздухе осеннем»?

Иосиф Бродский сформулировал аксиому: «Поэзия предлагает наивысшие из возможных стандарты для любого лингвистического действия – особенно на бумаге». Лингвистические действия на бумаге – это писанина. Скобки голосом не поставишь, а уж заглавную букву и подавно.

В ночном саду Заболоцкого относительно Августа сомнений быть не может. Это не летний месяц в воздухе осеннем; заглавная буква не случайна. Это император – Божественный Август (полный титул: «император Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, великий понтифик; наделён властью трибуна 14 раз, властью императора 13 раз; пятикратный консул, корифей всех наук, отец отечества». (Ради шутки тут Нерону добавлен титул корифея всех наук, остальное исторически точно.)

Была казнена бывшая жена Нерона – Октавия. Начались процессы по оскорблению императорского величия, к смерти приговорили множество римлян. Были казнены и старые политические противники Нерона. Светоний Транквилл пишет: «Он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно».

Повторим центральную строфу:

Железный Август в длинных сапогах

Стоял вдали с большой тарелкой дичи.

И выстрелы гремели на лугах,

И в воздухе мелькали тельца птичьи.

Железный Август в длинных сапогах (прямо видишь, как «сияют его голенища») пожирает добычу, сам не стреляет, но стрельба идёт повсюду; птицы мечутся в панике, не умея ни спрятаться, ни удрать.

Птицы? Это такая же охота на птиц, как у Высоцкого охота на волков.

Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрав,

К небесам удивлённые морды задрав:

Или сверху возмездье на нас пролилось,

Или света конец – и в мозгах перекос, –

Только били нас в рост из железных стрекоз.

В ком сердце есть, тот всегда понимал, о чём речь; тем более сейчас, когда столь многие рванули за флажки, а другие (рванувшие раньше) утверждают: волки, конечно, не должны бежать от охотников, должны броситься на двустволки, сбить вертолёт чем-нибудь…

Прежде чем разбираться дальше, надо восстановить «Ночной сад» в его первозданном виде – прочесть его таким, каким он был опубликован в марте 1937-го.

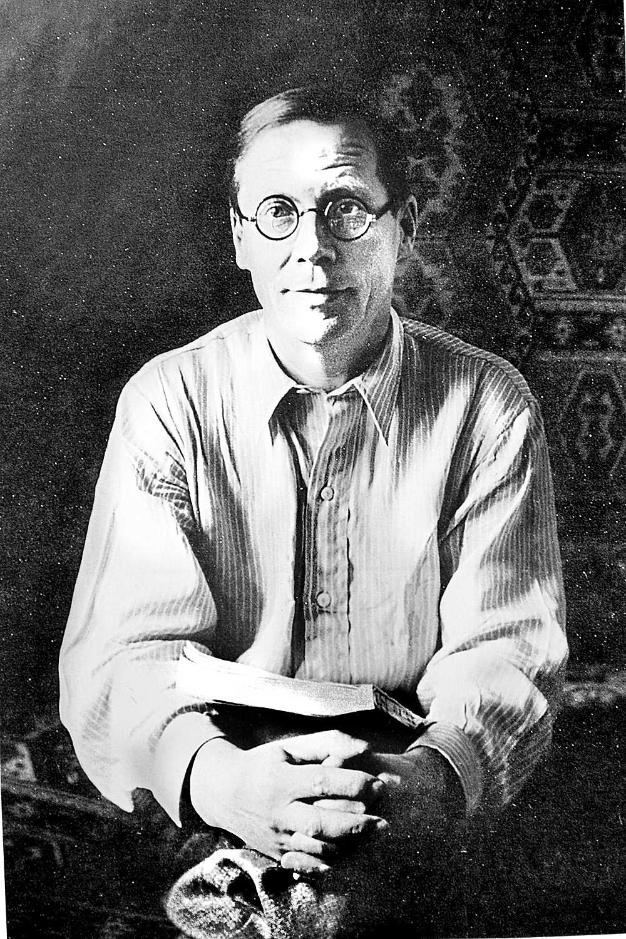

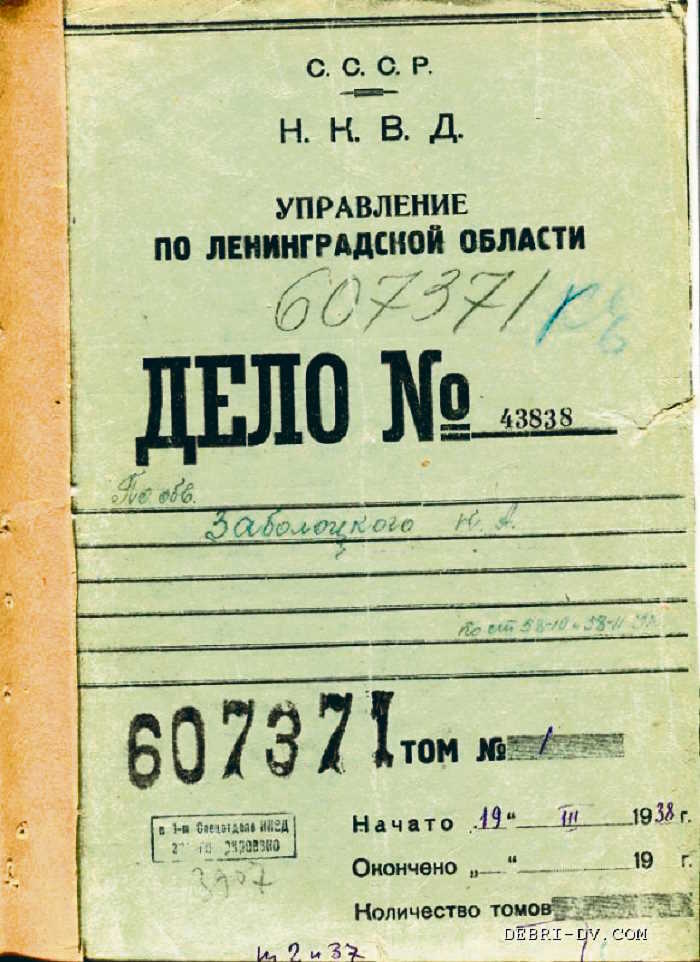

Ровно через год, в 1938-м, Заболоцкого арестовали, пытали, но он выдержал пытки, не признал «создание контрреволюционной организации», поэтому не расстреляли; годы в ГУЛАГе, а потом – после разоблачения сталинских преступлений, в 1957-м «Ночной сад» был напечатан снова. Однако цензура на вчерашнего зэка смотрела строго. Железного Августа чудом удалось отстоять, но последние две строфы потерпели катастрофу. С тех пор «Ночной сад» печатают так, как его изуродовали в 1957-м. Но в оригинале было так:

И сад умолк, и месяц вышел вдруг,

Легли внизу десятки длинных теней,

И души лип вздымали кисти рук,

Все голосуя против преступлений.

О сад ночной, о бедный сад ночной,

О существа, заснувшие надолго!

О ты, возникшая над самой головой

Туманных звёзд таинственная Волга!

«Души лип» превратились в «толпы лип» – важная разница: были одушевлённые – стали дрова. А уж «скрывать под купами растений» и «голосовать против преступлений» – разница, как между дачей и бараком в зоне.

Расстрелянные существа, уснувшие надолго (до второго пришествия), у Заболоцкого возносились в небо, и там из них возникал русский Млечный Путь по имени Волга. После правки остался исчезающий след «звёздного осколка»…

О, зоркость цензора! – Убрать Волгу! Не надо географии! Пусть это происходит нигде!

Цензор был не дурак. Если Волга, то, значит, СССР. А если СССР, то, значит, это не римский Август, а родной…

Когда сотни писателей во всех газетах голосуют за расстрел, призывают к расстрелу (даже в стихах!), у Заболоцкого «вздымая кисти рук, все голосуют против преступлений». Да, голосуют души деревьев, но нам ли не уметь читать такие аллегории?

В длиннющем предисловии к сборнику Заболоцкого, который вышел на излёте хрущёвской оттепели и где был напечатан изуродованный «Ночной сад», читателю на всякий случай чётко объясняли, как следует понимать это стихотворение:

«Фигура «железного Августа» словно сошла с декоративного панно, говорящего об обилии благ земных. И смолкают в следующих строфах, как бы умиротворяясь в ночной тишине, отголоски яркого и в то же время тревожного дня».

«Декоративное панно», «обилие земных благ», «умиротворение»… что-то подлое есть в такой извращённой трактовке.

Крупнейший литературовед Ефим Эткинд (на войну ушёл добровольцем в 1942-м; свидетель защиты на процессе Бродского в 1964-м; помогал Солженицыну; в 1974-м лишён гражданства и выслан из СССР) в эмиграции опубликовал статью о Заболоцком, где отметил, что словосочетание «железный Август» вызывает в памяти советских людей прозвище председателя ЧК Дзержинского Железный Феликс, однако, пишет Эткинд, «железный» – синоним слова «стальной». «Железный Август» – Сталин».

…Касательно Августа: в русской поэзии у Заболоцкого был предшественник, ссыльный поэт.

______________________________________________________________________________________

Пушкин – брату.

Октябрь 1822 г. Из Кишинёва.

«…Жуковскому я писал, он мне не отвечает; министру я писал – он и в ус не дует – о други, Августу мольбы мои несите! но Август смотрит сентябрём…»

______________________________________________________________________________________

Это была далеко не последняя мольба к друзьям: заступитесь за меня перед владыкой. И все эти мольбы были тщетны.

Чтимый (и читаемый) нами Бродский когда-то написал: «Будучи высшей формой человеческой речи, поэзия не только самый сжатый, но и наиболее конденсированный способ передачи человеческого опыта».

В том же номере журнала, где железный Август, Заболоцкий напечатал стихотворение «Начало зимы». Там адский холод, острый, как бритва, убивает речку. Но и слепому ясно: описаны физиологические подробности смерти истощённого зэка.

Зимы холодное и ясное начало

Сегодня в дверь мою три раза простучало.

Я вышел в поле. Острый, как металл,

Мне зимний воздух сердце спеленал,

Эти четыре строчки – по Бродскому – настоящий конденсат, 96 градусов.

Здесь «ясное» – не безоблачное/солнечное, это ж не утро, не начало дня. Это начало зимы, понятное начало. В дверь стучит не друг, не гость, но ледяное безличное «оно».

Стук в дверь – самый страшный звук 1930 х. Люди жили, «шевеля кандалами цепочек дверных» (Мандельштам). Гениальный Шостакович, рассказывал мне Ю.П. Любимов, не спал ночами, стоял с чемоданчиком на лестничной площадке возле лифта, чтобы, когда придут брать, не разбудили родных. Сотни тысяч не спали – ждали стука в дверь. Страх дежурил у всех, муза – мало у кого.

И ещё: не ноги замёрзли и не уши. Зимний воздух сердце спеленал. Это холод ужаса.

Но я вздохнул и, разгибая спину,

Легко сбежал с пригорка на равнину,

Сбежал и вздрогнул: речки страшный лик

Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник.

Заковывая холодом природу,

Зима идёт и руки тянет в воду.

Река дрожит и, чуя смертный час,

Уже открыть не может томных глаз,

И всё её беспомощное тело

Вдруг страшно вытянулось и оцепенело

И, еле двигая свинцовою волной,

Теперь лежит и бьётся головой.

Я наблюдал, как речка умирала,

Не день, не два, но только в этот миг,

Когда она от боли застонала,

В её сознанье, кажется, проник.

В печальный час, когда исчезла сила,

Когда вокруг не стало никого,

Природа в речке нам изобразила

Скользящий мир сознанья своего.

Точно с теми же подробностями лагерный фельдшер Шаламов в колымском рассказе «Шерри-бренди» позже изобразил умирание Мандельштама.

И уходящий трепет размышленья

Я, кажется, прочёл в глухом её томленье,

И в выраженье волн предсмертные черты

Вдруг уловил. И если знаешь ты,

Как смотрят люди в день своей кончины,

Ты взгляд реки поймёшь. Уже до середины

Смертельно почерневшая вода

Чешуйками подёргивалась льда.

И я стоял у каменной глазницы,

Ловил на ней последний отблеск дня.

Огромные внимательные птицы

Смотрели с ёлки прямо на меня.

И я ушёл. И ночь уже спустилась.

Крутился ветер, падая в трубу.

И речка, вероятно, еле билась,

Затвердевая в каменном гробу.

1935

Это, конечно, смерть человека. И не в постели. Вот вам и могила Мандельштама – вторая речка, предсказанная за три года до.

Финал статьи Эткинда: «…два стихотворения в Ленинграде 1937 года представляют собой литературный подвиг Заболоцкого, поступок отчаянного храбреца».

Справедливо. Но если эти аллегории (эти шифровки) – подвиг, отчаянная храбрость, то как назвать стихи про кремлёвского горца, где никаких аллегорий, где всё в лоб, в пах, в глаз. Выйти на Красную площадь с плакатом или прийти туда с канистрой бензина, облить себя и поджечь…

Странно, что Эткинд не заметил других ушей, торчащих из-под колпака очередного юродивого. В стихотворении четырежды (с напором восклицательных знаков) повторяется «ночной!», «ночной!», а на картинке белый день, солнце сияет, а иначе какая может быть охота на птичек? Кто ж ночью увидит, как в воздухе кувыркаются тельца убитых?

То же и с умирающей речкой. Эткинд удивляется: «Стихотворение о конце (о смерти) парадоксально озаглавлено словом «Начало».

Нет ошибки, нет парадокса, всё просто. Полное название стихотворения не «Начало», а «Начало зимы».

Это наступает темнота паучья, наступает ледниковый период и ледяная Колыма, и шахты за полярным кругом…

А в комнате опального поэта

Дежурят страх и Муза в свой черёд.

И ночь идёт,

Которая не ведает рассвета.

Ахматова. Воронеж, 4 марта 1936 г.

Тут Воронеж – это не география, а название; это место ссылки Мандельштама, которому стихотворение и посвящено. И это не про время суток. Это про Время.

«Ночь идёт» – это приближается или продолжается? Конечно, продолжается, ибо давно наступила. Для Ахматовой – уж точно не позже 26 августа 1921 года, когда был расстрелян её муж Гумилёв. Эти строки про ночь без рассвета ещё черней, ещё беспросветней, чем «запроданы рябому чёрту на три поколения вперёд» Мандельштама. Стихотворение «Воронеж» она посвятила ему, надписав «О.М.».

А Заболоцкий вышел из ГУЛАГа, но прожил недолго. Умер в 55. Реабилитирован посмертно.

Александр Минкин