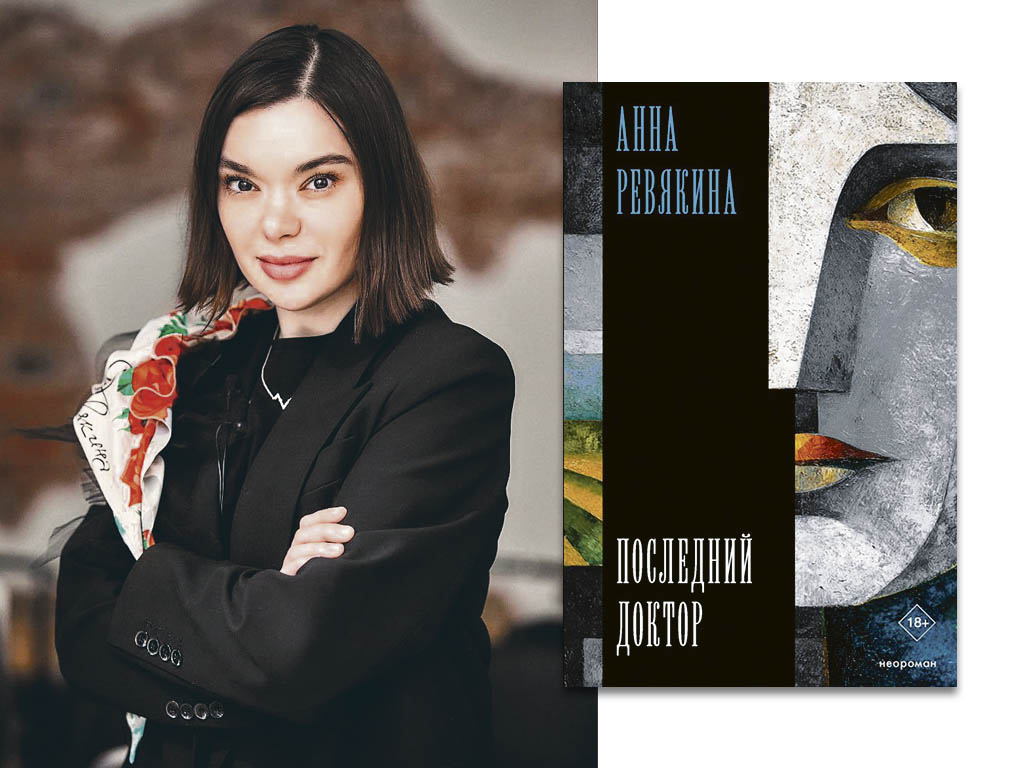

Анна Ревякина. Последний доктор.

– АСТ, КПД – 192 с. – (Неороман).

В декабре этого года в издательстве «КПД» вышла повесть Анны Ревякиной «Последний доктор». Матвей Раздельный, литературный критик, поэт, прозаик и публицист, участник СВО в составе отряда «Родня», рассуждает о книжной новинке.

Не хочется употреблять набивший оскомину термин «магический реализм», когда соприкасаешься с магическим в реальности, а это именно тот случай.

Знаменитая донецкая поэтесса выпускает в достаточной степени объёмный прозаический текст, в котором кричат о себе гендер и профдеформация автора, однако ни у кого, полагаю, язык не повернётся маркировать его «женской прозой» или «прозой поэта», так как он напрочь лишён субкультурности.

Второе чудо: повесть «Последний доктор» писалась Анной Ревякиной в стол и была обнаружена ею спустя много лет, поэтому здесь нужно говорить, скорее, не о книжной новинке, а о найденном кладе.

Англоязычный эпиграф, с ходу настраивающий читателя на жанр «европейского романа», тоже таит в себе сюрприз: сочинённые до киевского Евромайдана строчки об осени, превращающей девочек в мальчиков, а женщин в мужчин, дышат предвоенным ощущением.

При этом «…доктор» – произведение строго мирного времени. Да и европейскость тут относительная, несмотря на временный побег главной героини в Европу («отключив телефон на границе с Польшей, я погрузилась в сонную тишину автомобильной трассы на Берлин»), обсуждение ею полотен итальянца Антонелло да Мессины и голландцев Ван Гога и Рембрандта (вполне в духе диалога князя Мышкина с Рогожиным о картине Ганса Гольбейна «Тело мёртвого Христа в гробу» в «Идиоте» Достоевского), а также упоённое чтение «витиевато гениальных» западных (пусть и неевропейских) писателей Маркеса, Миллера, Хемингуэя и отчасти западного Набокова.

«Последний доктор» – это повесть о XXI веке, сочинённая в традиции русских рассказов века XIX, настоянных на зарубежной и отечественной классике того времени.

Возьмём хотя бы «Офелию» Аполлона Григорьева, впервые опубликованную в 1846 году. Там наличествуют прямые отсылки как к шиллеровской «Поруке» и, понятное дело, шекспировскому «Гамлету», так и к пушкинскому «Каменному гостю» и гоголевскому «Ревизору».

Сравните это с «…доктором», где с мыслями главной героини о творчестве колумбийского и американских писателей соседствуют разбросанные по тексту рассуждения вокруг «Анны Карениной» Л.Н. Толстого, например, «стала бы сожалеть Анна Каренина о поезде, под который не удалось кинуться?» или что рёбра хрустят, «подобно хребту кобылы Фру-Фру под амбициями красивого Вронского».

Обратите внимание на сюжет «Офелии»: один молодой человек рассказывает другому (попутно демонстрируя дневниковые записи) о своей любви к девушке, у которой имеется жених.

Не напоминает ли это сентиментальный роман в письмах «Страдания юного Вертера», сочинённый Гёте в 1774 году? И не походит ли «Последний доктор» Анны Ревякиной на отзеркаленного «…Вертера» мнимо эпистолярным (о чём позже) монологом главной героини в адрес возлюбленного и новостью о трагической смерти в финале?

К слову, сравните цитаты: «Город сам по себе мало привлекателен, зато природа повсюду вокруг несказанно прекрасна» (это из начала «…Вертера») и «Город наш ничем не славен и никем не славен» в сочетании с «Город обладает правильным городосложением, компактно вписан в атласы, прекрасен на картах таксистов…» (обе фразы – из начала «…доктора»).

Хотя заключение, что город ничем и никем не славен, в случае с «…доктором» весьма спорно, ибо в городе этом, оставленном в произведении безымянным, угадывается, конечно, Донецк: «Ему дали странное, не обкатанное имя, чужеродное для языка и слуха» (очевидно, имеется в виду Юзовка), «потом имя поменяли, потом поменяли ещё раз, потом ещё, и, наконец, было решено остановиться» (Сталин – Сталино – Донецк).

С другой стороны, не следует забывать, что повествование в «…докторе» ведётся не от имени автора, а от лица главной героини – Любови Стемницкой. À propos: у Офелии (на самом деле Лизы) в рассказе Аполлона Григорьева была фамилия Склонская. Нельзя ли и тут усмотреть нечаянную рифму: «стемнело», «склонилось солнце»?

Возвращаясь к «…Вертеру», замечу, что у Пастернака, упоминаемого в «Последнем докторе» в контексте перечисления встречающихся в литературе специалистов, получивших медицинское образование («Это же Пастернак в роли Юрия Андреевича Живаго. Он ведь тоже доктор, как и Вы…»), имеется стихотворный цикл «Разрыв» со следующей знаменитой (которая даст название не менее знаменитой повести Валентина Катаева) фразой: «Уже написан Вертер…»

Но на этом пересечения с русской классикой не заканчиваются. Анна Ревякина, являясь неутомимым генератором идей, умеет придумывать, подобно Достоевскому, прочно отпечатывающиеся в голове «теорийки».

Скажем, теория «неразделённой любви как райского яблока», то есть идеала (ведь «разделённое яблоко, утратив идеальную космическую форму, никогда не станет целым, быстро обветрится, порыжеет, станет невкусным на вид и рано или поздно отправится в мусорное ведро»), в состоянии посоперничать с теорией «целого кафтана» из «Преступления и наказания», где персонаж Лужин предлагает не рвать указанный предмет одежды с целью поделиться им с ближним, потому что оба тогда останутся «наполовину голы».

А тема двойничества пусть и далеко не нова, а кроме того эпизодична, развивается в «…докторе» по неожиданному вектору: от демонстрации возможной ошибки при идентификации братьев-близнецов из древнегреческой мифологии – Гипноса («обласканного и любимого, улыбающегося доброй улыбкой вечного врачевателя, мальчика в белых струящихся одеждах») и Танатоса («угрюмого, молчаливого мальчика в чёрном, свидетеля множества войн, больничного скитальца, незримого часового в операционных и хосписах») до описания «сцены из супружеской жизни», в которой Клим Прекрасный, прибегая к бытовому насилию, обрекает себя на разжалование в Климы Драчливые.

Ещё одна «теорийка»: «эффект торта», «который не стремится стать жирным боком или животом, а лишь баюкает вкусовые рецепторы, чтобы потом <…> ухнуть в самую раскалённую домну, где желудочный сок и прочие пищеварительные приспособления сделают своё дело».

Я уже заговаривал о мнимо эпистолярном монологе главной героини «…доктора». Теперь поясню, что монолог этот состоит не из писем, как, например, в «Бедных людях», а из хаотичных мыслей, как в «Кроткой» того же Достоевского.

Однако если в «Кроткой» читатель погружается в поток сознания мужчины, который так или иначе довёл до самоубийства свою жену (не захотевшую обманывать его «полулюбовью под видом любви или четверть-любовью»), то в «…докторе» наблюдается отчасти противоположная картина: читатель погружается в поток сознания девушки, доведённой не до само-, но, допустим, «омонимичного убийства» (Любовь Стемницкая почти в буквальном смысле умирает от любви).

Монолог же этот произносится девушкой посмертно, в момент вскрытия тела её возлюбленным – патологоанатомом по профессии. И если в «Кроткой» мы не слышим версии умершей, то здесь – версии возлюбленного умершей, потому что его прямая речь исчерпывается финальным текстом протокола вскрытия.

Зато фамилия патологоанатома – Краст – проясняет читателю сразу несколько нюансов. Во-первых, склонность главной героини к самообману. Очарованная предметом своего обожания, она весьма превратно истолковывает происхождение его фамилии: «Это всё потому, что даже предки Ваши были прекрасны, уже тогда в те давние, позабытые, припорошенные пеплом столетий времена люди ценили красоту, как нечто лю´бое взгляду, и отмечали это в прозвищах, которые позже закрепились за целыми семьями».

Да что там! Стемницкая, судя по некоторым её изречениям, даже не понимает, что уже скончалась: «В какой-то степени свойственный мне инфантилизм питает именно эта суровая действительность, на излёте третьего десятка я по-прежнему употребляю выражение «когда вырасту…», хотя скоро придётся его трансформировать в «когда состарюсь…»

Во-вторых, crust в переводе с английского означает «корка» либо «струп». Оцените убийственный символизм с убийственной же игрой слов: в кабинете «последнего доктора» на протяжении всей повести «живой труп» (не как у Толстого, а всамделишный, пусть и с не успевшей покинуть его душой) исповедуется «живому струпу» (патологоанатому Красту), который до самого конца не знает, что под «коркой» вскрываемого им тела таится мёртвый (так и не вышедший из материнской утробы) ребёнок – его ребёнок.

И станет ли это для Краста незаживающей раной, читатель может только догадываться.

Новая (с поправкой на эффект «назад в будущее») ярчайшая книга Анны Ревякиной раскрывает её автора не то что с неожиданной, а чуть ли не с противоположной привычному образу стороны: вроде бы поэтесса, а написала серьёзную, вязкую прозу; вроде бы дончанка, постоянно решающая формулу донецкого текста, а здесь её родной город лишён названия и будто вынесен за скобки; вроде бы ярчайшая представительница (и создатель термина!) «кевларового века», а тут – ни строчки о войне и упоминание Z исключительно как общей первой буквы в словах «зуб» и «время» по-немецки.

В итоге «Последний доктор», отсылающий практически ко всей мировой культуре и искусству и при этом вступающий в противоречие с намелькавшим аватаром автора, обладает уникальными интонацией и инструментарием: Анна Ревякина, используя медицинский и экономический словари для выстраивания психологической прозы, внезапно не только возрождает эпоху романтизма, но выводит её на принципиально иной, современный (к тому же с глубоко личными переживаниями) уровень.