Характер Валеры напоминал гармошку, привычную для него сызмальства, как крик деревенского петуха за окном или звон молочной струи в дойном ведре.

То распахнётся гармонь, взбудоражив притаившуюся мелодию в своих мехах, то, выплеснув её без остатка, замрёт в опустошении.

Валера мог явить русскую натуру во всех крайностях, в бесшабашности и боязливости, в высочайшем взлёте и нижайшем падении. И укротить безудержность своего характера он так и не смог до конца жизни, да и не очень-то к этому стремился. Он пил, порой крепко, но никогда не опускался во хмелю до непотребства и оскорблений кого-либо, даже если его откровенно задевали; во всех своих влюблённостях был искренен, щедр и неистов; и все свойства его мягкой, сострадательной, восторженной и общительной души сквозили и в его ролях.

Охрипший, обречённо тяжёлый голос в телефонной трубке:

– Андрюша, гулял три дня. Где, что – не помню. Пришёл домой, дымящийся от скверны. Начал читать Евангелие. Вслух. Тамара не выдержала, ушла. Может, приедешь?

– Ты приведи себя в порядок, поспи. Вообще… возьми себя в руки. – Хотел добавить «если не противно», но удержался: юмор тут был вряд ли уместен…

– В руках-то я себя держу, но, чувствую, вырвусь… Моя беда: я к себе требователен, но не исполнителен.

– Я вообще-то за город собрался, – сообщил я. – Уже на выезде…

– С собой меня заберёшь? – вопросил он мрачно. Добавил с волевой интонацией: – Пить не будем!

– Предупреждаю: за день не управимся.

– Это уже не страшно…

Дорога наша лежала через Сергиев Посад с его злато-бирюзовой лаврой, но трасса на подъезде к городу была перегорожена машиной ГАИ – то ли ждали приезда начальства, то ли велись некие милицейские мероприятия.

– В объезд! – заорал, свирепо размахивая полосатой палкой, гаишник, приближаясь к моему «жигулю».

Валера опустил стекло. Высунулся в оконце. Подмигнул милиционеру. И, уловив миг своего узнавания на его физиономии, начавшей покрываться патиной приятного удивления, беспечно произнёс:

– Меня-то, заслуженного милиционера СССР, по прямой в город пропустите?

Гаишник расплылся:

– Да вас – хоть куда… Только не гоните, там военная колонна на выезде…

– Вот, – сказал я, объезжая милицейскую машину, – налицо преимущества знаменитостей. Не надо никаких ксив. Стекло опустил, ослепил физиономией – проблема закрыта.

– Да, – кивнул Валера. – Но иногда мне нравится дождь… Зонтом прикрылся, идёшь, никто тебя глазами не ест, никто с рукопожатиями не суётся… Помнишь, я с тростью раньше ходил? И собачку мою, фокстерьера? Я тогда ещё мало снимался… А тут мне роль Махно предложили. В «Салют, Мария!». Я волосы отрастил по плечи, шапку-кубанку приобрёл… Ну, чтоб в образ войти. Вечером оделся и с этой тростью, в кубанке и сапогах пошёл фокстерьера выгуливать. Меня пожилая пара стороной обходит, и вдруг я слышу: «Петя, кстати. Этот придурок живёт в нашем подъезде».

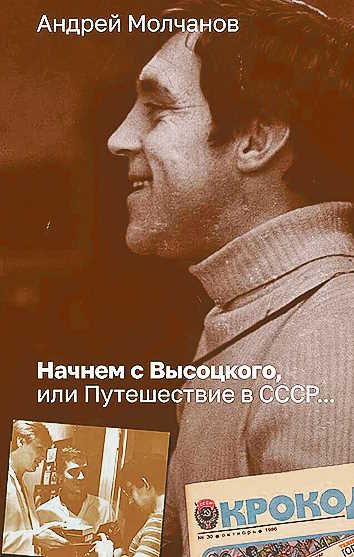

Я невольно усмехнулся. Вспомнился Высоцкий: «Когда Валера берёт в руки гармошку, в нём пробуждаются все его деревенские корни и он превращается в полного придурка».

Ну, если не роль придурка, то роль человека блаженного, не от мира сего, ему действительно удавалась походя. И одна из первых ролей, в фильме «Пакет», собственно, являлась предтечей образа знаменитого Бумбараша, прославившего Валеру ослепительно, попал он им в какую-то народную, близкую миллионам сограждан суть, выразив её частью собственной души. И Моцарт в «Маленьких трагедиях» получился в той же манере, но в других гранях, и получился бы, уверен, Гамлет, если бы на рожон не полез Высоцкий и не отступился бы от своей затеи Любимов…

– Эта история с Гамлетом у меня в глотке сидит! – говорил Валера. – Ну, посуди сам. Приходит Володя к Любимову и ледяным тоном сообщает ему, что вынужден уехать в Париж на неопределённое время и, дескать, крутитесь без меня как хотите. И это, мол, не просьба в предоставлении отпуска, а констатация факта. Любимов взвёлся: перевёрстывать планы из-за капризов или личных мотивов актёров – бред! А раз так, в «Гамлете» будет дублёр, подать сюда Золотухина. Репетируйте, Валерий. А как же Высоцкий? А это неважно. Вот вам роль. Хотите отказаться – пишите заявление об уходе. Конечно, никто бы меня не уволил. И, сознаюсь, вторым планом я понимал, что спектакль сделаю. Собою, своим пониманием образа, опытом всего сыгранного… И Высоцкий потом согласился, что мог бы я вылепить своего принца датского, и это была бы интересная работа. Но ведь тогда – взвился! Всё, ты мне не друг, ты предатель! Он же собственник дичайший! И разброс у него в настроении – от запредельной щедрости до въедливой мелочности. На гастролях как-то нам сувениры местные устроители подарили, чепуху всякую… В том числе ножички от артели умельцев. Володи с нами не было, отлучился, я его ножик взял, а после – банкет, суета, и куда-то я его заховал, ножик этот. Так он мне за него истерику закатил: где мой нож?! Сутки успокоиться не мог… На Татю Иваненко – не посмотри! А когда Гарик Кохановский к ней по пьянке клеился, а потом перед ним покаялся, лишь отмахнулся: ты же ведь по нетрезвому делу, какие проблемы.

Я вспомнил свой эпизод с Иваненко, кивнул хмуро.

– Лучше грешным быть, чем грешным слыть! – подытожил Валера. – Надо мне было этого Гамлета сыграть! А то ушаты дерьма на меня вылились, а за что?! Между прочим, в реальном смысле… Мне его поклонники письма присылали. Открываю, а там их анализы… Это – не поклонники. Это – фанатики с зашкаливающей психикой! И, кстати, Семёныча от их восторгов и низкопоклонства воротило как от рвотного.

Я поймал себя на мысли, что мы говорим о Высоцком, будто он ещё с нами: живой, близкий, доступный. Впрочем, таким он для нас и останется до конца уже наших дней…

Мы ехали по узкой извилистой дороге, ведущей на Углич, поражаясь, что в этом пространстве, по этой же земле, ныне залитой асфальтом, перемещались кареты, везущие царевича Димитрия, спасающуюся от чумы царицу Марию, следовавшую в Калязин, объявленный столицей Руси; двигалось польское войско, принявшее бой возле моей деревеньки на берегу Жабни с ратниками Скопина-Шуйского, – и ничего, даже призрачных теней не оставил от былого неумолимый ластик времени, стирающий всех и вся, дабы в оголённости прошлого произросло неизбежное в своей гибели настоящее.

Похожее чувство охватило меня, когда в 2011-м, опять-таки в августе, я приехал в театр к Золотухину, откуда мы намеревались направиться в ближайший ресторан перекусить. Театр был пуст, сезон ещё не начат; Валерий принимал в своей гримёрке каких-то знакомых, а я прошёл в полутёмный зал с занавешенными простынями полотен креслами, вышел на сцену и присел на её изгвазданный от прошлых декораций дощатый настил, невольно припомнив, сколько страстей бушевало под этими сводами, сколько людских масс поместил в себе этот зал, в сей миг – словно замерший в своём сонном и гулком таинстве…

И сколько ушло тех, кто когда-то впервые вступал на эту сцену с волнением исполнения доверенной роли и заканчивал свой жизненный путь тут же, среди прощальных гробовых венков… И вот – сцена опять пуста и готова для новых лицедейств, грома аплодисментов, взрывов смеха и музыки и, увы, новых прощальных венков. Но духа той, прежней Таганки семидесятых, я, как ни старался, не ощутил. Искрящееся вино прошлой жизни пролилось и исчезло, и я пребывал на донышке пустого бокала… И почему-то мистически остро ощутилось, что те, кто ушёл, уже далеко-далеко и возврата сюда для них нет.

Но сейчас мы ехали с Валерой на север, мимо корабельных сосновых лесов к Волге. Машину загнали на участок, под кущи тёрна, усыпанного ягодными гроздями, налитыми седым фиолетом, вошли в прохладный сумрак бревенчатого дома, в запахи его: застоялой без топки печи, старого дерева, угасших свечей в подстаканнике на полке в красном углу под зачернённой сажей иконкой – наследством от прошлых хозяев.

Я распахнул окно. На смежном дворе хлопотали люди: сосед перевозил престарелую мать к себе в город, на квартиру. Вещи заносили в кузов жестяной машины военного типа, в народе именуемой буханкой. Матрац, кухонная утварь, телевизор…

– А это ты чего с собой припасла? – спрашивал сын, поднимая с травы длинный плоский предмет, упакованный в старую простыню.

– Обыкновенно что, пила саморучная, – отвечала старуха.

– И зачем тебе она в городе? У тебя там все удобства, электричество, центральное отопление…

– А ежели война? – донёсся невозмутимый ответ. – Разбомбят твоё электричество с центральной отопкой, чем дрова пилить будешь? А? То-то!

– Кто разбомбит?

– Найдутся – кто! За этим у нас дело никогда не стояло!

Мы с Валерой переглянулись озорно.

– Вот это театр! – сказал он. – Вот это тексты! И такого золота в каждой деревне – вёдрами. А мы чего-то вымучиваем, придумываем…

– Завтра, – сказал я, – меня должен навестить один мой приятель. Вот за этим балаболом надо точно всё записывать. Этот тебе такого понавешает.

– И кто такой?

– Некто Володя Полунин. Майор, боевой пловец.

– А пока пловца нет, может, на реку сходим? – оживился Валера. – Удочки есть?

– Удочками, – сказал я, – тут развлекается несовершеннолетняя публика. Но на реку мы сходим. И улов гарантирую. Но – позже…

Разъяснение относительно «позже» Валера получил ближе к полуночи, когда мы под робким сиянием ущербной луны шли к берегу в компании местного жителя дяди Жени – кряжистого лысоватого мужичка, опытнейшего рыболова и совестливого браконьера в плане умеренного отношения к добываемым природным ресурсам.

– Рыба ведь как, – рассуждал дядя Женя, выволакивая из кустов свою видавшую виды лодочку. – Она ж за ночь, как огурец, не вырастает, хотя воду любит куда больше его, паскуды пупырчатой. Но если огурец – закуска вторичная, то рыба – это уже блюдо из категории вторых и первых, то есть питательная масса для непосредственного жизнеобеспечения организма. Потому брать её надо столько, сколько организму её потребуется, но не больше. У меня в доме ещё пара организмов: жена и внук. Далее следует арифметика необходимого белкового продукта, выражающегося в… Ну, в общем, пару щук, пару судаков, ещё по паре налимов, лещей и линей – вот неделя, считай, закрыта.

Мы уселись в лодку, заворожённо глядя на звёздное августовское небо. Дядя Женя смочил водой уключины вёсел. Мне был вручён увесистый крюк, привязанный к канату, – им ловилась за верхнюю нить притопленная в глубинах реки сеть, поставленная ещё прошлой ночью.

Речная волна тёрлась о песчаный берег сонно и вкрадчиво, словно убаюкивала сама себя.

– За сутки рыбки набралось, – говорил дядя Женя, отгребая от берега. – Накормлю всех, как Христос паству, пока на другой лодке не отправлюсь в пределы магдалинские запредельные… – Он внезапно уронил вёсла и трижды перекрестился на сияющие небеса. Глаза его стали истовы.

Валера покосился на него недоумённо, но с пониманием.

– Как бы нам с тобой в пределы магаданские не угодить, – сказал я. – Статья «браконьерство», часть вторая, в составе организованной группы сообщников…

В этот момент ночная тишина дрогнула от внезапно заурчавшего в далёкой темени лодочного мотора, в небо словно вонзился длинный жёлтый луч прожектора, метнулся в нём заполошно, а после лёг на воду, дрожа в её ряби и словно нащупывая нашу тихую лодчонку.

– Чтоб тебе типун на помело, чёрт ты речистый! – выразился в мой адрес дядя Женя, лихорадочно скидывая с себя одежду. – Рыбнадзор! Крюк спрячь под телогрейку!

– А ты куда?

Дядя Женя, оставшийся в одних сатиновых трусах до колен, перевалился через борт в воду, сказав:

– Плыву к бакену, за ним схоронюсь… – Сплюнул попавшую в рот воду. – Они меня очень хорошо знают, грядут неприятности.

– А мы?

– Сидите тихо! – донёсся ответ уже из черноты реки. – Вы – творческие люди, совершаете ночное катание по реке перед отходом ко сну.

– А вам – не чихать и не кашлять! – напутствовал его Валера.

– У меня есть носки, которые старше тебя, а ты меня учишь! – донеслось в ответ.

В этот момент свет прожектора упёрся в нашу лодку, рёв движка перешёл в октаву уверенного приближения к цели, и через считаные минуты перед нами качался на разбуженной воде боевой баркас рыбнадзора, представлявший собой внушительную посудину с застеклённой будкой и стационарным дизельным агрегатом. На борту находились двое крепких мужчин в брезентовых робах и высоченных сапогах с отворотами. Один из мужчин держал в руках тяжёлое двуствольное ружье. Второй – пожарный багор, которым довольно бесцеремонно подтащил наше беспомощное судёнышко к жестяному борту своего правоохранительного плавсредства.

– Где рыба?! – прозвучал требовательный вопрос.

– Мы не справочное бюро, – сказал я. – И не магазин «Океан». Мы участники лирического променада по водной глади.

– Приехали на дачу, решили развеяться, – покладистым тоном откликнулся Валера, утрамбовывая пяткой под лавку ком дяди Жениного облачения.

Я посмотрел в сторону лениво покачивающегося бакена в облезлой оранжевой краске. Дядя Женя скрывался за его пустотелым бочонком искусно, как опытный партизан в тревожной засаде.

Один из рыбнадзоровцев, наклонившись, вгляделся в безмятежный лик моего друга.

– Что за дела? – пробормотал оторопело. – Вы это… чего… Вы же Золотухин!

– И я тоже рад вас приветствовать! – бодро произнёс Валера.

– Вот так и встречи под луной… – изумился второй рыбнадзоровец. – Это как же такое случается в жизни?

– Времени на отдых у нас мало, используем каждый миг, – поведал Валера скорбно. – А вы-то здесь почему?

– Снимаем браконьерские сети, – доложили суровым голосом. – Служба!

– И много сняли?

– Три!

– С рыбой?

– А как же!

– Может, поделитесь рыбкой с городским населением? – В Валере тут же пробудилась его неизбывная практическая смётка. – Истосковались без свежего фосфора, прозябаем на мороженой треске… Её из холодильника вынимаешь, а у неё в глазах немой вопрос: какой сейчас год?

Ответственные лица переглянулись.

Приподнявшись, я заглянул в глубь баркаса, узрев кучу спутанных сетей и блеск увесистых рыбьих туш во всём их разнообразии.

– Чего ж не поделиться с таким человеком, – сказал рыбнадзоровец с ружьём. – Это даже нелепо обсуждать. Но у меня тоже просьба имеется. Вы нам спойте, а? Ну, хоть куплет… Это ж просто не верится, это ж вроде как сон мне снится…

– Зачем куплет? – сказал Валера. – Можно и всю песню…

Я подумал о дяде Жене, изнемогающем в холодной августовской воде. Дядя Женя, вероятно, исполнение полной песни сейчас категорически не одобрял, мысленно заклиная народного артиста обойтись именно что коротким, как залп, куплетом.

– Ну, получите, уважаемые сограждане! – объявил Валера, и над чёрной водной ширью грянул его сильный тугой голос:

Счастье вдруг, в тишине,

Постучалось в двери…

Представители власти замерли в немом восхищении, вслушиваясь в каждое раскатистое слово, а я в который раз убедился, что административные работники у нас млеют перед богемой, а богема – перед административными работниками.

Закончив, солист подытожил через одышку:

– Моя песенка спета. Прошу выплатить гонорар.

– А? – словно вынырнули из забытья охранители природных богатств.

– Где рыба, говорю!

– Так это… Из сети её выпутать надобно, значит…

Я взял багор и, перевесившись через борт баркаса, самым наглым образом подтащил к себе сети. И чуть не ахнул, сразу же признав в одной из них имущественный признак дяди Жениного снаряжения. На этой снасти красовались поплавки, сделанные из раскрашенных снежинками пластиковых шариков, подаренных дяде Жене в объёме картофельного мешка работником фабрики ёлочных игрушек за пару вяленых икряных лещей ещё прошлым летом.

– Мужики, – сказал я. – Чего нам с этой рыбой сейчас мазаться? Дайте нам её с сетью, мы дома всё выпутаем, а сеть завтра сожжём, она нам всё одно ни к чему!

– Точно сожжёте? – спросили настороженно.

– Ну, не в Москву же её везти на балконе сушить!

– А если деревенским отдадите? Тут есть один чёрт лысый, Евгений Карпыч! Ему дай, он завтра же ей точнейшее применение найдёт!

Я, не теряя времени, вытягивал на себя заветную сеть.

– Да и рыбы там – два пуда! – горестно комментировал сотрудник, совершая незаконченные телодвижения в сторону ускользающего от него конфиската. – Не меньше ведь!

– У нас семьи большие, – заверил его Валера с ободряющей улыбкой. – Справимся!

Покряхтев удручённо, рыбнадзоровцы, пожав нам руки, завели свой дизель и вскоре исчезли за арочным мостом, на месте впадения Жабни в Волгу.

Из-за бакена показался сиреневый утопленнический лик дяди Жени.

– Гребите сюда, я уже околел! – просипел он через силу. – И за пятку меня кто-то хватанул, не дай бог, сомище у нас объявился, с бакеном на дно утянет!

– А может, это русалка? – предположил Валера.

– Скорее! Пока вас дождусь, ваша русалка научится на шпагат садиться!

Мокрого, стучащего остатками зубов дядю Женю мы кулём уложили на дно лодки, спешно направившись к береговой заводи.

– Спасли кормилицу! – перебирая деревянными пальцами сеть, воздыхал главный деревенский рыболов. – Спасли родимую!

Головы судакам и щукам отчленяли в сарае топором на дубовой колоде – никакой нож не совладал бы с хребтами матёрых рыбин. Улов поделили поровну. Свою долю мы уместили в подпол, в бочку с крапивой.

– Чтоб я так пел, как вы живёте. Никаких снастей не надо. Лишь рот раскрыл – еда образовалась, – сказал дядя Женя на прощание…

Умяв к полуночи со сковородки двух румяных увесистых лещей, попили привезённого мной из Индии гималайского чайку и улеглись спать.

Утром, как, собственно, я и предчувствовал, Валеру одолели муки совести по покинутой жене, вспомнились кинопробы, назначенные на завтрашний день, и пришлось искать попутную машину в Москву, ибо я ожидал гостей, а «жигуль» мой стоял во дворе на приколе с малой толикой горючего: с бензином на колонках начались безысходные перебои, и в деревне я заправлялся у местных водил с близкого космического объекта – то бишь высившегося над лесом радиотелескопа. В стране неистовствовал сухой закон, за водкой давились в колыхающихся очередях, крепло партизанское движение алкоголиков, именуемое самогоноварением, и здесь, в деревне, канистра бензина обходилась в поллитровку привезённого из столицы первача, посему на дачу я неизменно приезжал с пятилитровой банкой собственноручно изготовленного зелья, меняя алкогольные градусы на октановые числа.

Сравнивая прошлое с временами актуальными, стоит заметить: кто при Горбачёве за водкой стоял, тот в нынешних пробках не ноет!

– Рыбу возьми, – сказал я Валере.

– Вот об этом я и размышляю, – откликнулся он. – Явление второе. Приезжаю бог весть откуда, в чешуе и крапиве, с рыбьими хвостами…

– Зато трезвый и с добычей. Скажешь: забочусь о семье, специально поехал на Волгу за свеженькими судаками и щуками.

– Сказать-то я скажу… Но версии всё равно возникнут. С возрастом у женщин слабеют ушные мышцы. И лапша перестаёт держаться… Моя-то знает, что мужики как куры. Десять метров от дома, и они уже ничьи. Но ехать надо! Хотя приятнее ехать домой, когда тебя там ждут, а не поджидают… – Он задумчиво глядел в окно на засохшие гроздья сирени в палисаднике.

Я тоже следовал его взгляду, поражённый каким-то странным ощущением узнаваемости происходящего, красиво именуемым дежавю. Всё вокруг как в детстве у деда в деревне: позднее лето, зелень, кузнечики, река и – какая-то тоска, словно перед тягостной неизбежностью… Ах, да! – ведь скоро в школу! А Валере – уже сегодня… И деваться некуда. Если в паспорте стоит отметка о браке, считай, что это как штамп «военнообязанный».

– На начало сезона в театр придёшь? – спросил меня Валера, стоя у раскрытой дверцы машины.

Я неопределённо пожал плечами.

– Понял, – вздохнул он.

Проводив друга, вернулся в дом, гулко и грустно опустевший без него.

Эта гулкая грусть нахлынула на меня, когда в марте 2013-го, с утра, мне позвонил его сын Денис, сказав:

– Всё, отец умер. Сейчас грянет всякого рода суета… Мы хоть и были готовы к этому дню, но всё равно потеряны, а вы в нашей семье единственный, кто сможет всё как-то организовать…

Это его в «нашей семье» сбило мне дыхание. Вот как закончилось наше братство, Валера… Хотя… почему закончилось?