Константин Ковалёв-Случевский

Одно из сочинений композитора Дмитрия Бортнянского стало особо известным при его жизни и после кончины вплоть до настоящего времени. Оно заняло почётное место среди важнейших произведений, имеющих влияние на культурную и общественную жизнь России. Это знаменитый гимн «Коль славен наш Господь».

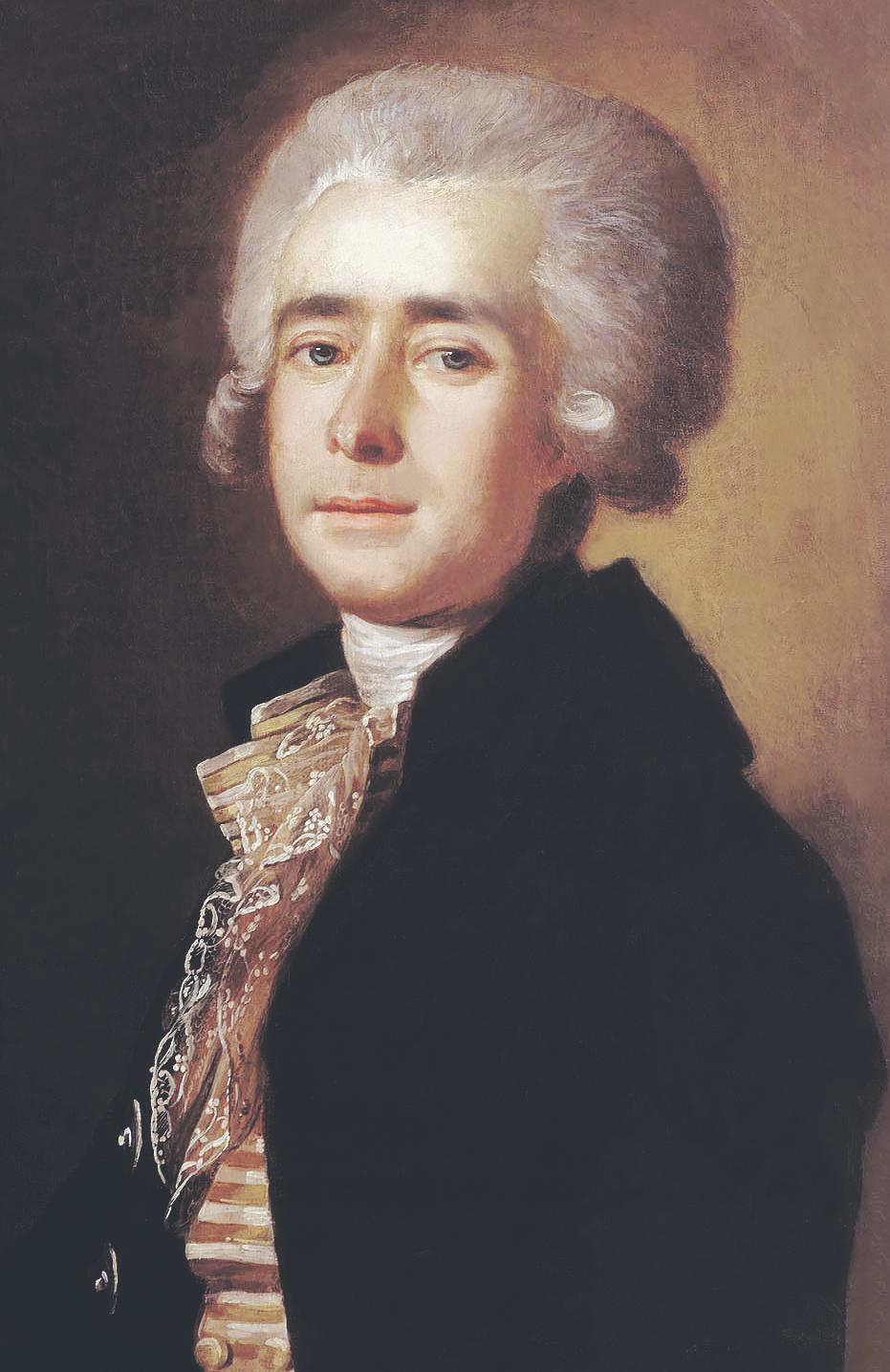

Весной 1794 года в России появилось песнопение, которое было одухотворённым. Это был как раз гимн «Коль славен», автором текста которого стал поэт Михаил Матвеевич Херасков. Музыку к нему написал Дмитрий Степанович Бортнянский. Гимн появился в годы короткого правления императора Павла I.

Завершался XVIII век. Бортнянский – уже известный в России и за её пределами музыкант, композитор, регент и знаток искусств – сочинял в разных жанрах. Особый жанр песенного творчества – гимны – получил довольно широкое распространение. Связано это было, в частности, с деятельностью масонских обществ, на рубеже XVIII и XIX столетий упрочивших своё положение в России, невзирая на гонения, которым подвергла их Екатерина II, угадавшая в масонстве угрозу государству, его суверенитету и самобытности. Большинство наиболее важных масонских лож ушло в подполье, сохраняя идеологию и организационную структуру.

Обратились с просьбой создать гимн к Дмитрию Степановичу Бортнянскому, тогда уже известнейшему композитору России. Он не состоял в списках ни одной из современных ему масонских лож. Однако его знаменитые гимны, такие, как «Предвечный и необходимый» на слова Ю.А. Нелединского-Мелецкого, «Гимн Спасителю» на слова Д.И. Хвостова, а также ставший затем наиболее популярным в общегосударственном масштабе гимн «Коль славен наш Господь», написанный на слова М.М. Хераскова, считались масонскими.

«Виной» популярности гимна «Коль славен» было не столько его словесное содержание, сколько прекрасная распевная мелодия. Эти качества определили его своеобразную всенародность, и на некоторое время за гимном «Коль славен» закрепилась репутация общегосударственного, российского. В начале XIX века он считался неофициальным гимном Российской империи, пока не был принят в 1816 году первый вариант другого гимна – «Боже, царя храни!» со словами В.А. Жуковского на мотив британца Генри Кэри (фактически на мотив гимна Британской империи). Статус государственного гимна (почти официального, но не утверждённого таковым самим императором) для «Коль славен» активно поддерживался со времён правления Павла I. Император не принимал гимн-полонез Державина – Козловского «Гром победы раздавайся!» Его раздражало, что в гимне звучал припев, во время которого все офицеры (до того, как Павел взошёл на императорский трон) вставали и поднимали бокалы со словами: «Славься сим, Екатерина! Славься добрая к нам мать!» Гимн Бортнянского стал активно распространяться в духовной и в военной среде. И если «Гром победы» ушёл из официальной жизни довольно скоро, то «Коль славен» не был забыт и во время правления сына Павла Петровича – императора Александра I, который в детстве учился музыке у Бортнянского.

Гимн «Коль славен» впервые был исполнен публично 29 ноября 1798 года, когда состоялось торжество принятия русским императором Павлом I звания Великого магистра Ордена святого Иоанна Иерусалимского. Император стал главой так называемого Мальтийского ордена и в тот памятный день принял и возложил на себя знаки Великого магистра: рыцарскую мантию, корону, меч и крест. На парадной церемонии вдруг зазвучало песнопение, которое заставило умолкнуть шумный зал.

В тот же день был обнародован Указ об официальном учреждении в России Ордена святого Иоанна Иерусалимского.

Итак, текст Хераскова удачно лёг на мелодию Бортнянского...

Коль славен наш Господь в Сионе,

Не может изъяснить язык.

Велик Он в небесах на троне,

В былинках на земле велик.

Везде, Господь, везде Ты славен,

В нощи, во дни сияньем равен.

Гимн Бортнянского активно исполнялся в просвещённой среде, в кругах аристократии, при государственных церемониалах. Его пели на вечерних службах, а также во время молитвы в войсках и на крестных ходах. Песнопение нередко исполняли в моменты военных церемоний: посвящений юнкеров в офицеры, встрече «зари» («вечерней зари») или при «спуске флага с церемонией» после артиллерийского залпа и сигнала горнов, который иногда заменял команду: «На молитву, шапки долой!», или во время погребения старших офицеров (данная традиция могла вернуться в Россию в виде «бумеранга» уже после того, как гимн стал известен в военных кругах Европы).

Хор капеллы под управлением Бортнянского позднее участвовал также в отпевании убиенного императора Павла Петровича – Великого магистра. Поэтому с гимном «Коль славен» связана «траурная» тема, ведь его исполняли затем во время торжественных похорон известных в России лиц. В масонских ложах этому придавалось особое значение. Как известно, музыку для масонских погребальных обрядов писал Моцарт. Существует текст траурного гимна той эпохи, который хранится в Государственном историческом музее в Москве. Он также исполнялся на мотив Бортнянского «Коль славен».

Отец духов, Творец вселенной,

И жизнь, и смерть в Твоих руках!

Чрез грех, в состав облекшись бренный,

Мы телом смертны, тлен и прах.

Ты дух наш, созданный Тобою,

Зовёшь к блаженству и покою.

Прусский король Фридрих Вильгельм испросил у императора Александра I разрешение использовать «Коль славен» в прусской армии, что и делалось с 1813 года до Первой мировой войны.

Гимн «Коль славен» быстро и легко вошёл в обиход практически всех сословий российского народа, в особенности благодаря своей распевной мелодии. Более того, он по праву после 1917 года считался и считается, во-первых, гимном русской эмиграции («Боже, царя храни!» за пределами СССР пели мало, так как царя уже не было), а во-вторых – в отличие от всех меняющихся со временем официальных гимнов страны – духовным гимном России. Подобную трактовку автор слышал многократно в разных местах и на разных континентах в среде русских эмигрантов, включая постоянное исполнение там «Коль славен».

Одна из записей зарубежных исполнений «Коль славен», осуществлённая хором Организации российских юных разведчиков (разновидность скаутов) в Буэнос-Айресе (Аргентина), была впервые в СССР публично воспроизведена автором на телевидении осенью 1991 года как «гимн русской эмиграции» и произвела сильное впечатление на телезрителей (судя по отзывам и письмам).

Известно, что официальным государственным гимном России впервые императорским указом был объявлен «Боже, царя храни», сочинённый гораздо позднее, в 1833 году, А.Ф. Львовым. Однако известность сочинения Дмитрия Степановича позволяла гимну «Коль славен» многие десятилетия спустя существовать наряду с официальным... Интересен факт, что А.Ф. Львов способствовал популярности гимна «Коль славен» в русской армии. Именно он в 1842 году, когда руководил Придворной певческой капеллой, подал рапорт императору о разночтениях в партитуре «Коль славен». Военные оркестры играли его по-разному. Тогда в массовом порядке были изданы ноты песнопения. Это способствовало тому, что «Коль славен» стал церемониальным гимном.

В начале XIX столетия, временами до октября 1917 года, мелодия гимна Бортнянского «Коль славен» исполнялась (вызванивалась) колоколами курантов на Спасской башне Московского Кремля, как правило, каждый день – в полдень (есть версия, что он исполнялся ежедневно в 15.00 и в 21.00, а в 12.00 и в 18.00 звучала знаменитая мелодия марша Преображенского полка).

Среди примечательных фактов, связанных с историей исполнения гимна Бортнянского «Коль славен», есть и такой: Дмитрий Шостакович неслучайно наметил его мотив в известной песне начала 1950-х «Родина слышит, Родина знает» (слова Е. Долматовского).

Гимн «Коль славен» был исполнен во время похорон А.И. Солженицына в Донском монастыре в Москве 6 августа 2008 года военным церемониальным оркестром в тот момент, когда гроб был уже опущен и могила засыпана землёй. Исполнение мотива куплета и припева произошло в присутствии семьи писателя и президента России. Это произошло в исполнение Указа Президента РФ 2007 года о новом «Уставе гарнизонной и караульной служб Вооружённых сил Российской Федерации», по которому в некоторые торжественные моменты должен исполняться гимн «Коль славен».

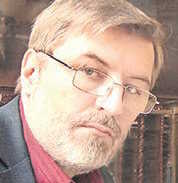

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Константин Ковалёв-Случевский – писатель, историк, культуролог – отмечает 70-летие. Член Союза писателей с 1988 года, автор более 30 книг, восемь из которых вышли в серии «ЖЗЛ». Лауреат Патриаршей литературной премии, премии Александра Невского за исторические книги, первой премии «Золотой Витязь», а также премии имени Ф.М. Достоевского за книгу «Николай Чудотворец», трижды получал премию «Лучшие книги года», за первое в России полное жизнеописание княгини Людмилы и её внука Вячеслава – покровителей Чехии – награждён медалью Кирилла и Мефодия от Церкви Чешских земель и Словакии. Некоторые книги переведены на иностранные языки.

Желаем нашему автору здоровья и очередных творческих достижений!