Проникновенны, злободневны и созвучны мысли великих русских мыслителей середины ХIХ века для нас, людей, живущих в ХХI столетии. Едва ли найдется в нашей современной, бурной и стремительно меняющейся жизни хоть одна значимая тема, о которой не высказались бы наши провидцы и пророки.

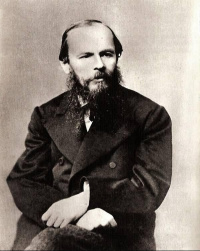

И Ф.М.Достоевский, и Ф.И.Тютчев помогают нам и сегодня постигать главные тайны бытия и человека. Огромную роль в творчестве Достоевского и Тютчева играло освоение и осмысление сквозь христианскую призму свидетельств величия и нищеты человеческого существования:

Всесилен я и вместе слаб,

Властитель я и вместе раб,

Добро иль зло творю – о том не рассуждаю,

Я много отдаю, но мало получаю,

И в имя же свое собой повелеваю,

И если бить хочу кого,

То бью себя я самого.

Тютчев здесь как будто говорит о современном ему человеке, но за образом этого человека, о котором сказано в первом лице, угадывается глубоко выстраданное «я» самого поэта.

Интерес Достоевского и Тютчева друг к другу был взаимным. Еще в январе 1856 года из Семипалатинска Достоевский сообщал А.Н.Майкову (поэту, сослуживцу Тютчева по Комитету цензуры иностранной) свои впечатления по прочтении «Стихотворений Ф.И.Тютчева» (изданных в Санкт-Петербурге, 1854 г.): «Скажу вам по секрету, по большому секрету: Тютчев очень замечателен… Многие из его стихов превосходны».

Романы Достоевского не остались незамеченными Тютчевым и его семьей. 27 августа 1866 г. дочь Мария из Овстуга сообщает отцу о своих впечатлениях от прочитанных глав романа «Преступление и наказание»: «…право, это слишком хорошо, чтобы распыляться на гомеопатические дозы». Здесь она намекает на то, что роман печатался небольшими частями в течение всего 1866 года (в 1-12 номерах «Русского вестника»).

В ноябре 1866 г. Тютчев пригласил Майкова привезти поэму «Странник» (из быта раскольников-бегунов). Тютчев назвал поэму «Раскольник». Достоевский считал ее шедевром, отмечая «глубокое и богатое» изображение раскола. В 1894 Майков вспоминал: «Любопытно, что этого «Странника» очень любил Тютчев, слышал его в разных местах и раз пять просил прочесть у него в доме разным лицам. Помню, что многое я переделывал и исправлял по его указаниям и замечаниям. Пойди ведь, кажется европеец был, а как чуял русский дух и владел до тонкости русским языком». В первой публикации поэма была посвящена Федору Тютчеву.

В том же году при личной встрече Тютчев высказал Достоевскому свое мнение о романе «Преступление и наказание», сравнивая его с «Отверженными» В.Гюго: «Тютчеву казалось «Преступление и наказание» выше. Я горячо защищал свое мнение». Через 10 лет Достоевский вспоминал: «…покойник Тютчев на меня один раз рассердился, сказавши, что мой роман выше».

В сентябре 1867 в письме к старшей дочери Анне Тютчев послал отрывок из письма Достоевского к Майкову с изложением его разговора с И.С.Тургеневым о романе «Дым». 16-18 августа Достоевский писал: «Его книга «Дым» меня раздражила». Крайне негативным было отношение к этому роману и Тютчева, написавшего в стихотворении с аналогичным названием:

…И вот опять к таинственному лесу

Мы с прежнею любовью подошли.

Но где же он? Кто опустил завесу,

Спустил ее от неба до земли?

Что это? Призрак, чары ли какие?

Где мы? И верить ли глазам своим?

Здесь дым один, как пятая стихия,

Дым – безотрадный, бесконечный дым.

В феврале 1868 г. Тютчев познакомился с началом романа Достоевского «Идиот» (ч.1 гл.VII). С огромным интересом ожидал поэт его продолжения. Майков писал Достоевскому: «…Имею сообщить Вам известие очень приятное: успех. Возбужденное любопытство, интерес многих лично пережитых моментов, оригинальная задача в герое… обещание чего-то сильного в Настасье Филипповне, и многое, многое – остановило внимание всех, с кем говорил я, между прочим – Тютчев, Ламанский, Скабичевский…»

В феврале 1868 г. Тютчев познакомился с началом романа Достоевского «Идиот» (ч.1 гл.VII). С огромным интересом ожидал поэт его продолжения. Майков писал Достоевскому: «…Имею сообщить Вам известие очень приятное: успех. Возбужденное любопытство, интерес многих лично пережитых моментов, оригинальная задача в герое… обещание чего-то сильного в Настасье Филипповне, и многое, многое – остановило внимание всех, с кем говорил я, между прочим – Тютчев, Ламанский, Скабичевский…»

10 мая 1872 г. художник В.Г.Перов писал П.М.Третьякову: «Достоевский и Майков находят, что для Вашей галереи необходимо иметь портрет старика Тютчева, как первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушкина, и который выше Гейне. Даже Достоевский выразился так, что, не имея его портрета, можете сказать себе: «слона-то я и не приметил».

23 июля 1873 г. в Петербурге был опубликован некролог Достоевского о Тютчеве.

Многое сближало Достоевского и Тютчева. Оба были глубоко убеждены, что «раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до «судорог бешенства». Данная истина оставалась для них абсолютно бесспорной, как и мысль, что без совершенных личностей не может быть и совершенного общества, что для братства необходимы братья и что с «несовершенными» людьми не осуществятся никакие «великодушные идеи».

О том, насколько эта мысль владела Тютчевым, можно судить по его словам в передаче А.В.Плетневой: «Между Христом и бешенством нет середины».

Эта альтернатива сходна с высшей логикой Достоевского (Ставрогин в «Бесах»), неоднократно писавшего, что, «раз отвергнув Христа, начав возводить свою «вавилонскую башню» без всякой религии, человек кончит антропофагией». И по Тютчеву, и по Достоевскому, без веры в Бога невозможны нормальное развитие, гармоничный ум и подлинная жизнеспособность личности, общества, государства, ибо именно в ней удовлетворяется глубинная, более или менее осознанная, потребность человека в обретении не теряемого со смертью смысла жизни, естественно укрепляются духовные начала и утверждается высшая нравственная норма бытия.

В свете вечности, безусловных ценностей и обретается человеческое в человеке. Забывая Бога и отрываясь от своих корней (в терминологии Тютчева сверхъестественного в глубине всего естественного; от соприкосновения с миром иным – в лексике Достоевского), человек утрачивает высшую нравственную форму бытия, истинную свободу, теряет способность постоянного различения добра и зла и становится «бешеным», ибо безысходно блуждает в поисках иллюзорного бессмертия и подлинно разумного оправдания жизни.

Точка зрения Достоевского подчеркивает, в русле какой традиции и какого подхода находилось мышление Тютчева. А Тютчев, как никто другой, остро ощущал «несчастие человека без Бога, но пребывал на пороге «двойного бытия», на грани веры и безверия. Из совокупности его собственных признаний, свидетельств родных и современников, влияния ставрогинского состояния человека эпохи («безверием палим и иссушен»), выстраивается сложный духовный облик нашего великого поэта-мыслителя, писавшего:

Когда пробьет последний час природы,

Состав частей разрушится земных:

Все зримое опять покроют воды,

И Божий лик изобразится в них!

Нина ДЕБОЛЬСКАЯ, научный сотрудник музея Ф.И.Тютчева «Овстуг»