В феврале 2019 года состоялась ежегодная научно-практическая конференция, посвященная творческому наследию выдающегося поэта Юрия Кузнецова. Ее участники определили тему следующей кузнецовской конференции – «Юрий Кузнецов и Победа». Тема эта очевидна и выбрана с учетом 75-летия победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. При исследовании образа Победы в творчестве Юрия Кузнецова, я столкнулся с неожиданными и интересными открытиями. Прежде всего, приведу все места, где встречается слово «победа». Их всего-навсего четыре. Интересующие нас слова выделим полужирным шрифтом.

В поэме «Дом» читаем:

Прошел на Запад шум шагов,

На край иной земли.

Померкли языки штыков,

И вишни расцвели.

Был полк вином победы пьян

И верностью подруг.

Пришел Степанчиков Степан,

Но без обеих рук…

Второе место в той же поэме:

Победа! Сталин поднял тост.

Возник перед зерцалом.

«Я пью!..» – ему он произнес

И чокнулся бокалом.

И гром по свету разнесло.

Я видел Русь с холма:

Мария плакала светло,

И строились дома…

Или вот «Стихи о генеральном штабе»:

Кровь святая бумаги кропит,

Дым и пепел победы летит,

Светит слава, эпоха глядит,

Как губами война шевелит

В тишине Генерального штаба.

Там же:

Оглянувшись на слово «вперёд»,

В окружении вдов и сирот,

Победители пьют за народ,

За отвагу и трезвый расчет,

За мозги Генерального штаба.

Поразительно, но факт: слово «победа» участвует в создании разных художественных образов, но самого акцентированного художественного образа Победы нет! Для сравнения обратимся к стихотворению «Сказание о Сергии Радонежском».

Земли не касаясь, с звездой наравне

Проносится всадник на белом коне,

А слева и справа

Погибшие рати несутся за ним,

И вороны-волки, и клочья, и дым –

Вся вечная слава.

Как филины, ухают дыры от ран,

В дубах застревает огонь и туман

Затекшего следа.

Глядит его лик на восток и закат,

Гремит его глас, как громовый раскат:

«Победа! Победа!»

Храни тебя чет, коли ты не свернул

В терновник, заслышав неистовый гул,

Храни тебя нечет!

Уйдешь от подковы – копыто найдет,

Угнешься от ворона – волк разорвет,

А буря размечет.

Но если ты кликнешь на все голоса:

«Победа! Победа!» – замрут небеса

От вещего слова.

На полном скаку остановится конь,

Копыта низринут туманный огонь –

То пыль с Куликова!

Мифологическая массивность образа Победы такова, что невольно останавливаешься, словно наскочил на скалу. Объемная мощь образа просто пронизывает тело насквозь и заставляет его трепетать. Но это – поле Куликово! Ничего подобного, даже на порядок ослабленного, в стихах о Второй мировой у Кузнецова нет.

Что же есть? Есть образ Войны. Образ Войны, прочувствованный и воссозданный в слове, – многозначный, многоцветный и многослойный. Мир войны обладает четкой, порой кристаллической структурой. Ученые делят оболочки Земли на литосферу, гидросферу и атмосферу, а затем еще делят атмосферу на тропосферу, стратосферу и так далее. Подобно этому тело войны у Кузнецова очень точно и тонко расслоено на слои быта и бытия, духовная атмосфера тоже расслоена на несмешиваемые, словно хрустальные, слои. Герои живут и действуют в разных слоях, например, некий герой стихотворения от взрыва снаряда переходит из «литосферы в атмосферу»:

На высоту комет и грез

Могильный червь взлетал.

Герои могут перемещаться в поэтическом мире Кузнецова сложным путем, могут жить сразу в нескольких слоях сразу, но они всегда ограничены. Кузнецов же, творец своего мира, видит все пространство войны целиком. Кузнецов творит сразу два мира – мир видимый и невидимый. «На высоту комет и грез…» «Комета» – предмет мира видимого, «грезы» – субъекты мира невидимого. Словно Бог, Кузнецов дарует своим героям свободу выбора, и они живут и действуют сами по себе. Словно Бог Кузнецов незримо живет в каждом из них и рядом с каждым. Вот отрывок из стихотворения «Жертва Алексея Ващенко»:

Алексей! Между злом и добром

Твоя рота идет напролом.

Твоя рота отмечена Богом.

Что за черт твою душу засек!

Это ад приоткрыл свой глазок,

Это дзот распластал твою роту.

Ни вперед, ни назад, хоть убей.

Жизнь твоя подбирается к дзоту.

Так воскрес в тебе Бог-Человек

И закрыл своим телом навек

Амбразуру всезрячего дзота.

Во вселенских сетях бытия

Это место – одна ячея.

Заняла ячею твоя рота.

Война – не единственная и даже не центральная тема Юрия Кузнецова. Однако, на мой взгляд, именно эта тема помогла ему обрести свой поэтический язык. Вторая мировая для страны была событием всеохватывающим. В первые годы после войны никому не надо было рассказывать, что она такое. Через нее практически прошел весь народ: кто-то воевал, кто-то побывал в немецком плену и затем в лагерях НКВД, кто-то работал на оборону. Детям тоже не надо было рассказывать, что такое «папу убили фрицы», что такое хлебные карточки. В определенном смысле необходимости в осмыслении этой трагедии не было. Снималось немалое количество художественных фильмов, которые из нашего времени кажутся слишком сентиментальными и на девять десятых состоящими из военной и идеологической пропаганды. Вся страна пела песни Великой Отечественной войны, не замечая, что самой Войны в песнях нет. Как отметил Вадим Кожинов это не песни о войне, а песни, порожденные войной. А то, чего не было в фильмах и песнях, у людей всплывало само из памяти.

Время шло. Атмосфера войны постепенно улетучивалась – происходила неумолимая биологическая смена поколений. Одновременно росло осознание масштаба Войны, ее скрытых от поверхностного взгляда причин, ее глубинного смысла и последствий. Юрий Кузнецов говорил о безотцовщине, как об общенародном явлении. Постепенно всплывали из-под грифа «совершенно секретно» военные и демографические потери. Вторая мировая война вставала перед глазами думающих интеллигентных людей поистине геологическим сдвигом в истории страны, да и в мире заодно. Кузнецов писал о своей поэтической судьбе: «Я родился в прозаическом двадцатом веке. Впрочем, он тоже героический, но по-своему. И в нем оказался только один богатырь – русский народ. Он боролся с чудовищами и даже с собственной тенью». Это, конечно, и о Второй мировой. Весь нынешний мировой порядок (или – беспорядок) оплачен в первую очередь русской кровью. Но как это выразить в искусстве? «Они были такими молодыми, полными сил, а их убили. Могли бы жить и жить», – подобный лирический, сентиментальный смысл подавляющего большинства произведений о Войне совершенно не устраивал такую крупную творческую личность, как Кузнецов. Он проникал вглубь. У Юрия Кузнецова, как у сына погибшего фронтовика, было живое чувство Войны. Такое не умственное, не придуманное, интимное – «тактильное» – ощущение ничем не заменишь, оно либо есть, либо его нет. При этом Кузнецов имел свое собственное представление как о войне целиком, так и об отдельных ее периодах и военных операциях.

Таким образом, в личности Юрия Кузнецова соединились два потока – личное трагическое знание войны и масштабный умственный взгляд на громадное историческое событие, как бы с высоты птичьего полета. Именно соединение этих потоков позволило Юрию Кузнецову начать поэтическое осмысление Войны в категории символа. «Символ – это бытие, которое больше себя самого», – так определял символ Павел Флоренский. В символе сочетается земное событие (или предмет) и его небесная (неземная, божественная) часть. Это сразу дает представление о невероятной трудности работы с символом – далеко не каждое событие многогранно и годится для создания символа. Надо иметь проницающий – «рентгеновский» – поэтический взгляд на жизнь, чтобы просвечивать быт на глубину бытия. Такой взгляд был у Юрия Кузнецова. «Символ яснее виден на трагическом изломе эпох», – заметил тот же Флоренский. Любопытно в этом плане стихотворение «Опора» – символ, сотворенный из слов:

На дно своих скорбей глядят глаза

У тех людей воздетыми руками,

Бичуемых ветрами и снегами,

Им даже слезы вытереть нельзя.

Земные руки их напряжены,

Как будто небо держат над собою.

Они такими вышли после боя.

Никто не виноват. Окружены.

Но мертвая земля прозрела вдруг,

И мертвый воздух разорвали звуки:

«Они сдаются? Поднимают руки?

Пусть никогда не опускают рук!»

И тяжесть свыше снизошла на них,

Они кремнели, рук не опуская…

Из всех опор невидимого рая

Есть и такая – не слабей других.

Тема Войны, глубоко и всесторонне прочувствованная, была для Кузнецова постоянным источником вдохновения. Она давала толчок к развитию многих его поэтических образов. Порой эти образы кажутся парадоксальными. У Кузнецова, как и у каждого художника, есть размышления о природе творчества. Многие люди считают творчество чем-то «добавочным» по отношению к жизни. Вроде бы оно может быть, а может и не быть. Творчество, получается, никак не соотносится с онтологией (сущностью) бытия, являясь неким дополнительным украшением, «архитектурным излишеством», а не «несущей конструкцией» жизни. Таким образом, художественное творчество, по распространенному мнению, является цирковым жонглированием образами. Главная причина трагичности земной жизни – смертность человека. Смерть есть разрыв земного мира и небесного. Существует ли иной мир или нет – достоверно человек узнает только после смерти. Именно преодоление этого непреодолимого на данный момент разрыва двух миров – «мира видимого и невидимого» – есть основное содержание и цель художественного творчества. Творчество – это религия в самом чистом, первозданном смысле этого слова. В стихотворении «Связист Путилов» Юрий Кузнецов воссоздает в слове подвиг бойца:

Принимаю по русскому нраву

Я сержанта Путилова славу.

Встань, сержант в золотую строку!

Стихотворение рассказывает о подвиге солдата, который при восстановлении связи в условиях боя был смертельно ранен. Умирая, он зажал концы разорванного провода зубами, тем самым выполнив задание и восстановив связь. В финале этого, вроде бы, исключительного военного стихотворения, Кузнецов вдруг выводит читателя на тему поэтического творчества:

Связь полка ожила и запела

Песню мертвых, а значит – живых…

Кто натянет тот провод на лиру,

Чтоб воспеть славу этому миру?..

Был бы я благодарен судьбе,

Чтобы вольною волей поэта

Я сумел два разорванных света:

Тот и этот – замкнуть на себе.

Вне всяких сомнений, Юрию Кузнецову удалось «замкнуть на себе» «два разорванных света» во всей полноте, которая доступна земному человеку на данном этапе времени. За переход из земного мира в мир творческий в физическом теле человека отвечает сердце. Вдова поэта рассказала, что когда Юрия Кузнецов скончался, то было произведено, как и положено, вскрытие. Патологоанатом, проводивший эту операцию, спросил: «Он работал грузчиком? У него сердце изношено до последней степени, как у грузчика». Такова земная цена за создание того огромного символического мира, который мы называем поэзией Юрия Кузнецова.

Он относится к тем крупным и глубоким личностям, размышления над творчеством и судьбой которых сопровождают русского культурного человека всю жизнь. Многие качества, которые у обычного человека едва видны, находятся в зачаточном состоянии, у гения выпуклы и невероятно развиты. Ибо гений – это правильно развитая человеческая личность. Так вот, еще одно наблюдение на тему «Кузнецов и Война». Судьба русского народа и его культуры в ХХ веке – судьба невероятная во многих отношениях. В том числе – по количеству испытаний. Кузнецов не раз повторял: «Русская культура дореволюционная – это дворянская культура. Она была сметена революцией». К концу 30-х годов великая русская литература девятнадцатого века еще как-то держалась в силу своего мирового признания, но живая, «текущая» культура была просто «закатана в бетон». Дышать в таком состоянии ей оставалось недолго. Парадокс – а весь ХХ век России – это век парадоксов, – но именно вторая фаза страшной и огромной мировой войны дала русской культуре некоторую свободу. Когда потребовался патриотический подвиг русского народа, именно тогда удалось отвоевать во внутренней жизни страны некоторое, как показало будущее, очень ограниченное временное пространство для живого дыхания культуры. Образно можно сказать, что отец Юрия Кузнецова отвоевал для сына возможность творить, раздвинул «бетон», создав свободную воздушную полость, и уже в этой воздушной полости Юрий Кузнецов смог произнести свое полновесное поэтическое слово.

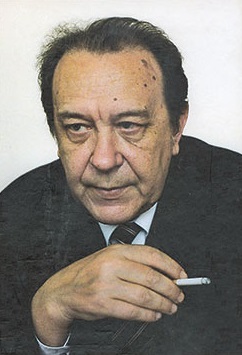

Дмитрий ОРЛОВ