Памятники Достоевскому, 200-летний юбилей которого отмечается в этом году в России, есть не только в нашей стране. Они установлены ещё и в Европе, например в Баден-Бадене и Висбадене. Их автор – известный петербургский скульптор и живописец Гавриил Гликман. На родине широкой публике он больше известен как создатель памятников Ленину в Разливе, Газу в Ленинграде, Неизвестному Солдату на подступах к Москве, Чайковскому в Клину; скульптурных портретов Д. Шостаковича, Е. Мравинского, М.А. Иоффе, других известных персон. Выполненная им в 1950 году мраморная фигура «Пушкин-лицеист» экспонировалась в Эрмитаже и причислена к одному из лучших скульптурных изображений великого поэта.

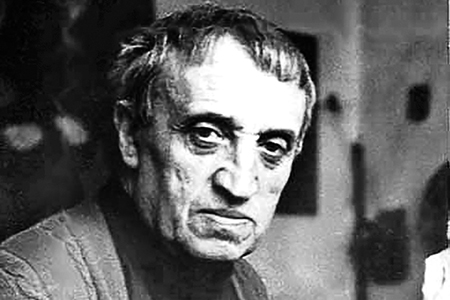

Но мастер ощущал, что скульптура не способна в полной мере отразить его мировоззрение, и в начале 60-х годов стал писать картины, которые демонстрировал у себя в мастерской. Однажды он пригласил туда мою маму-искусствоведа и разрешил прихватить меня. В назначенное время мы с ней оказались в доме на Песочной набережной, у квартиры, где на покрытой кожзаменителем входной двери была металлическая табличка с надписью: «Художественная мастерская. Союз художников СССР». Дверь открыл сам Гликман, крупный мужчина с лицом, напоминавшим Демона Врубеля. И взгляд у него был вполне демонический, по крайней мере, мне так показалось. Рукопожатие его было впечатляющим.

Картины, которые нам предстояло увидеть, стояли повёрнутыми лицом к стене, а напротив были расставлены стулья. Гликман ожидал ещё гостей, а пока предложил осмотреть свои скульптурные работы. Первое, что бросилось в глаза, – сразу несколько скульптурных портретов Мравинского, причём наиболее выразительной мне показалась самая маленькая скульптура. Я не замедлил это озвучить, на что Гликман ответил снисходительно: «Эскиз всегда недосягаем».

Портрет Мравинского

В мастерской появились ещё двое гостей. В одном я сразу узнал великого режиссёра и художника Николая Павловича Акимова. Другой оказался композитором Майзелем, его балет «Далёкая планета» в то время шёл в Мариинском (тогда Кировском) театре. Следом за ними впорхнула очень красивая женщина лет около сорока. Сразу после её появления Гликман предложил всем сесть, а сам встал напротив нас, сложив руки на груди, и произнёс:

– Картины, которые я вам сейчас покажу, не могут покинуть стены моей мастерской. Их не берут на выставки, так как в них недостаточно реализма. Их не покупают, потому что публика о них ничего не слышала. Увидеть их можно только в моей мастерской, и потому я называю демонстрацию своих картин сеансами тщеславия…

Он взял в руки крайнюю картину из стопки у стены и, повернув её к нам лицом, повесил на один из многочисленных шурупов, ввёрнутых в стену. Это был портрет Мравинского, на этот раз живописный. На скульптурных портретах, которые я только что видел, он казался сильным и властным человеком, чья энергетика могла заполнить пространство от оркестра до последнего ряда любого зала. На живописном же портрете Мравинский был иным. Его крупное красивое лицо застыло в трагической маске, в глазах были ужас и отчаяние.

– Нет, такого Мравинского вы никогда не видели. Это он в год, когда у него умерла жена.

Убедившись, что портрет произвёл впечатление, Гликман повесил на стену следующую картину. Это тоже был портрет, но в изображённом на нём обладателе абсолютно голого черепа я не сразу распознал Стравинского из-за его странного, сияющего разными красками фрака.

– Это пыль дорог множества городов и стран, которые он посетил за свою долгую артистическую жизнь, – пояснил Гликман. – Стравинский позировал мне, когда приезжал в Ленинград, и остался доволен своим портретом.

Все мы гоняемся за своей рыбой

Гликман повесил на стену сразу ещё две картины. На одной из них мальчик и старик на старой лодке гнались по морю за гигантской рыбой, а на другой – вытаскивали то, что от этой рыбы оставили акулы. Сюжет был явно навеян романом «Старик и море» Хемингуэя, которого тогда обожали, а в художественной среде даже панибратски называли Хемом.

– Вот так все мы гоняемся за своей рыбой, а достаются нам одни кости, – прочувствованно произнёс Гликман и повесил на стену ещё две картины. На одной худой еврейский юноша, согнувшись под тяжестью вещевого мешка, брёл к месту будущей военной службы. Картина называлась «Мойша идёт на войну». На другом полотне убитые горем старик и старуха стояли у скромного надгробного памятника, на котором выбито: «Мойша Кац».

Демонстрация картин продолжалась более часа. К концу сеанса вся стена оказалась увешанной картинами, и как достойное дополнение к ним со сложенными на груди руками перед нами, теперь уже молча, стоял их творец и смотрел на нас с детской незащищённостью. Он словно говорил: «Я вам показал всё, что мог. Если не понравилось, прошу меня извинить. Но, если мои картины вам понравились, расскажите своим знакомым, что есть такой художник Гликман – думающий, страдающий, владеющий ремеслом и начисто лишённый публики».

– А где ваш Рихард? – вдруг очнулся не сказавший до этого ни слова Майзель. Речь шла, как я понял, о композиторе Рихарде Штраусе.

– Я его уничтожил, – ответил Гликман с некоторой надменностью. Мол, ваша оценка, композитор Майзель, не так уж для меня важна.

– Что же вы наделали, дорогой Гаврила Давыдович! – чуть не заплакал потрясённый Майзель. – Я мечтал, что когда-нибудь разбогатею и куплю вашего Рихарда. Матильда Николаевна (видимо, очень значительная персона) будет чрезвычайно расстроена.

Мандельштам в тюремной рубашке

Когда Майзель умолк, Николай Павлович Акимов, сидевший весь сеанс с непроницаемым лицом, спросил у Гликмана, какие тот использует краски. Тот ответил. Пока шёл их профессиональный разговор, я разглядел на стене странный женский портрет. Лицо женщины на нём было ужасно: ввалившиеся щёки, зубы, как у вампира, глубоко впавшие злые глаза.

– Кого вы здесь изобразили? – спросил я Гликмана, который об этой работе во время показа не сказал ни слова.

– Это портрет молодой женщины-археолога, моей знакомой. Она здесь была и сказала, что моя живопись никому не нужна и пойдёт на межэтажные перекрытия.

– Она действительно такая страшная? – спросил я с опаской.

– Возможно, кто-то считает её хорошенькой, но я увидел её именно такой. Говорят, у меня дар – взглянуть и увидеть сущность человека, сочетания предметов, да чего угодно.

Он пронзительно взглянул на меня, и я понял, что и моя сущность ему ясна, он готов её показать в красках, если мне это по карману.

В мастерской Гликмана я, к сожалению, больше никогда не был, однако регулярно встречал мастера в филармонии (стены которой украшали и украшают сейчас созданные им вдохновенные памятники Баху и Бетховену), на выставках в Эрмитаже и Русском музее, летом в Репино под Ленинградом, в поездах Ленинград – Москва. В середине шестидесятых годов он регулярно показывал в разных НИИ диапозитивы своих работ, и на одном таком показе я присутствовал. Больше всего мне тогда запомнились портреты Мандельштама в тюремной рубашке и Цветаевой с петлёй на шее.

К сожалению, не на родине

Гликман мечтал о персональной выставке, но это было невозможно. Дмитрий Дмитриевич Шостакович шутил: «Вам, Гавриил Давыдович, надо спрятать свои картины в тайный бункер до поры до времени». В 1968 году Гликману всё же удалось выставить свои картины в Ленинградском доме композиторов, но через два дня выставку закрыли с большим скандалом, а его карьера успешного скульптора оказалась под угрозой.

Последний раз я видел Гликмана незадолго до его отъезда за границу в 1980 году. Мы случайно встретились на Невском, и он мрачно сказал:

– Уезжаю насовсем. Картины с собой брать не разрешают. Куда их девать, ума не приложу. Я их вам оставлю. Вы не против? Тогда я вам на днях позвоню. Номер телефона у меня есть.

Но он не позвонил. А через несколько лет я услышал, что после ряда переездов Гликман поселился в Мюнхене, где успешно работает и в живописи, и в графике, и в скульптуре. Двадцать три года он прожил там, и за это время в разных странах Европы и в Америке прошло более 70 персональных выставок его произведений. Он умер в 2003-м, на девяностом году жизни, полностью выполнив, как мне кажется, свою жизненную программу. К сожалению, не на родине.

Ныне о Гаврииле Давидовиче Гликмане пишут, используя эпитеты «удивительный», «гениальный» и даже «великий», но точнее других отозвался о нём (кстати, на страницах «Литературной газеты») Даниил Александрович Гранин: «Портреты его поражали не сходством, в них раскрывалось что-то высшее, бог знает что, драма человека, или его гениальность, или время, но обязательно какая-то сверхличностная суть».

Памятник Достоевскому в Висбадене