Игорь Мощицкий

«Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей…» – вопрошал молодой Белинский в 1834 году. А в 1961 м этот же вопрос со свойственным только ей придыханием задала молодая красавица-актриса Татьяна Доронина со сцены БДТ. И почему-то нет сомнений в том, что в ответ зрители спектакля Товстоногова по пьесе Володина «Моя старшая сестра» мысленно, но всем сердцем восклицали «Да!» и внимали призыву её и Белинского: «О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нём, если можете!..»

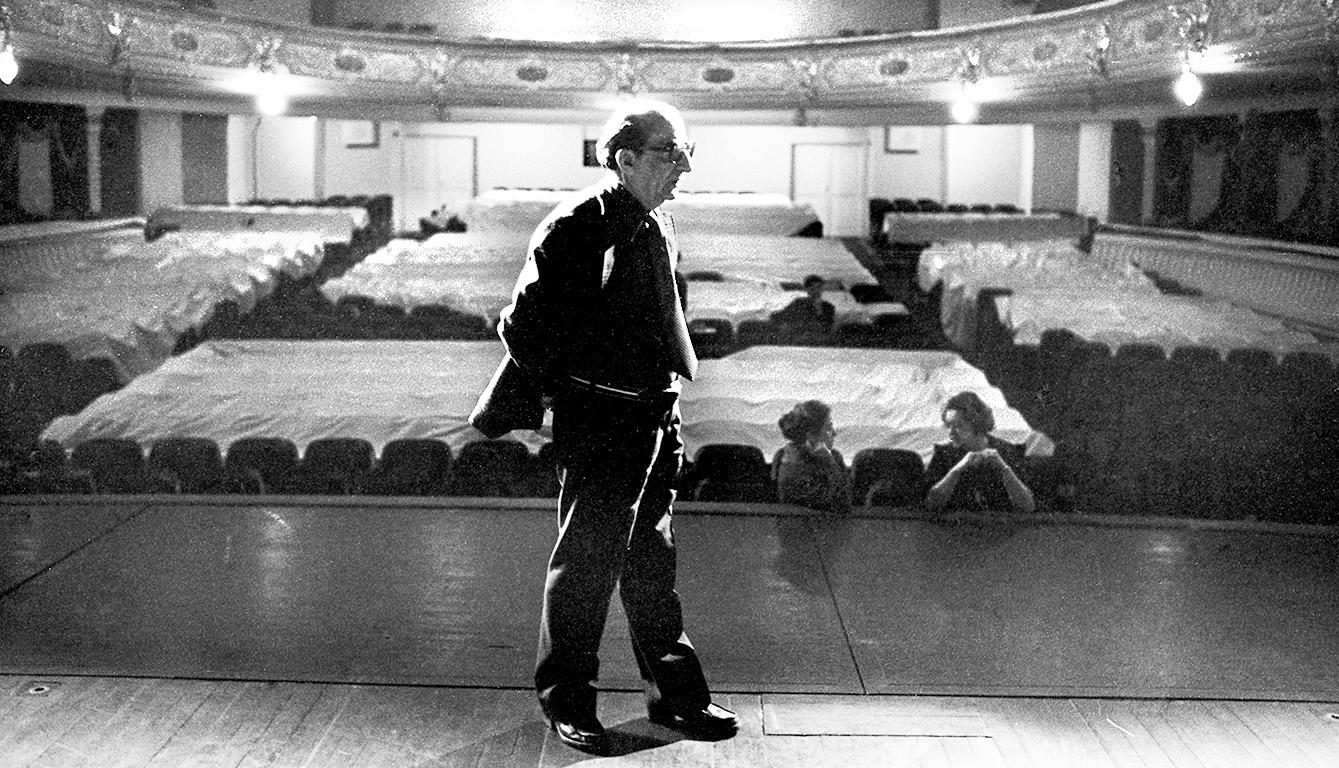

Идти в театр, чтобы умереть, никто не собирался, но Большой драматический времён Георгия Александровича Товстоногова в Ленинграде любили, как после ни один другой театр.

Впервые я услышал это имя по радио, когда, будучи третьеклассником, слушал передачу «Театр у микрофона». Как раз подошло семидесятилетие со дня рождения дорогого и любимого товарища Сталина, и три ленинградских театра: Пушкинский (ныне вновь Александринский), Новый театр (сейчас – театр Ленсовета) и театр имени Ленинского комсомола (теперь он – Балтийский дом) откликнулись на то событие грандиозными постановками. Эфиры всех трёх спектаклей мне очень понравились, особенно «Из искры» по пьесе Шалвы Дадиани, поставленный недавно возглавившим театр имени Ленинского комсомола Г.А. Товстоноговым. Там товарищ Сталин (Е.А. Лебедев) на зловредную реплику какого-то ничтожного интеллигента о примате свободы личности под аплодисменты зала отвечал с неповторимой сталинской интонацией: «Разумеется. И как свободный человек я только что подвергся нападению совершенно свободных полицейских». Товстоногова и Лебедева удостоили тогда Сталинской премии, а через четырнадцать лет, в 1963 году, тот же Евгений Лебедев блистательно сыграл Гитлера в пьесе Бертольда Брехта «Карьера Артура Уи»; воистину великий актёр может исполнить всё!

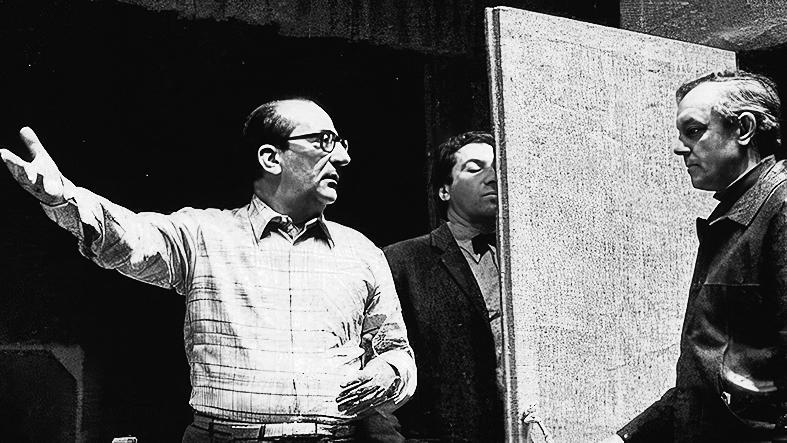

В 1956 году Георгий Александрович возглавил БДТ. Для дебюта он выбрал очень смешную комедию А. Жери «Шестой этаж». За ней последовала мелодрама «Безымянная звезда» М. Себастиана, где блеснул актёрской иронией Владислав Стржельчик, с блеском игравший до этого на сцене Большого драматического исключительно романтических героев. Далее была героическая трагедия «Эзоп» с замечательным Полицеймако, чей герой перед выбором «свобода или смерть» произносил примечательную фразу: «Где здесь пропасть для свободных людей?!» А в 1957 м на сцене БДТ появился легендарный спектакль «Идиот» со Смоктуновским в роли князя Мышкина. Ходила легенда, что Пырьев, увидев Смоктуновского – Мышкина, отказался снимать вторую серию своего «Идиота» с Яковлевым, хотя и князь Яковлева был хорош.

В 1959 году вышел спектакль Товстоногова по пьесе Александра Володина «Пять вечеров». Георгий Александрович незадолго до прихода в БДТ ставил в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола «Фабричную девчонку» того же Володина – спектакль, получивший большой резонанс. В то время Александр Моисеевич Володин в Технологическом институте руководил ЛИТО, где я был старостой, и рассказывал нам, что свою «Девчонку» (так он называл пьесу) написал, побывав по заданию редакцию в фабричном женском общежитии.

– Вы не представляете, что могут наговорить четыре женщины за три месяца. Мне хватило на две пьесы и ещё осталось, – улыбался тогда Александр Моисеевич.

В пьесе «Пять вечеров» его творческий метод остался действенным. «Есть у нас оригинальные типы, – говорил Слава, племянник главного героя. – Например, Игорь – это личность. Прежде всего умён. Хотя некоторые считают, что это кажется, потому что он в очках. Между прочим, пишет любопытные стихи».

Этим несчастным Игорем был я, и потом сокурсники шутили, что Мощицкий наконец вошёл в советскую литературу…

Моим любимым спектаклем того периода был и остаётся «Горе от ума», поставленный Г.А. Товстоноговым в 1962 году. Гас свет, и на тюлевой занавеске под звуки вальса Грибоедова возникал эпиграф: «Чёрт догадал меня родиться в России с умом и талантом. А.С. Пушкин» (цитата из письма к жене 18 мая 1836 г.»). Освещалась сцена, и вбегал Чацкий (С. Юрский), весь в предвкушении радостной встречи. Но планшет сцены поворачивался, и он видел холодную неприступную Софью (молодую прекрасную Доронину). Далее всё не как в школе. Молчалин (Кирилл Лавров) житейски умнее Чацкого. Да все в том спектакле умнее Чацкого: и рассудительный Фамусов (В. Полицеймако), и молодой обаятельный Скалозуб (В. Кузнецов), и опустившийся Горич (Е. Копелян), и Софья (Т. Доронина). Неудивительно, что им всем Чацкий казался безумным, и в конце спектакля они превращались в злобные шипящие маски (работы скульптора Дегтярёва), при виде которых затравленный Чацкий падал в обморок. Это падение перед моими глазами до сих пор: Юрский, цирковой парень, падал на спину без малейшей страховки, и для меня загадка, каким чудом он оставался невредим.

Помню, как на выходе я увидел своего институтского преподавателя с державшей его под руку дамой, повторявшей:

– Сегодня настоящий праздник! Праздник!

Правда, через какое-то время праздник оказался подпорчен. Пришлось убрать тюлевую занавеску с эпиграфом – начальству он категорически не понравился, а объяснения, что, мол, слова Пушкина относились к николаевской России, «верхи» не устроили. А в 1965 году в БДТ случилась беда серьёзней. Товстоногов поставил «Римскую комедию» по уже шедшей в Театре им. Евгения Вахтангова пьесе Леонида Зорина о противостоянии римского сатирика Диона и императора Домициана. Главные роли играли великие Сергей Юрский, Владислав Стржельчик и Евгений Лебедев. Тема «художник и власть» показалась господам из Смольного опасной, поэтому спектакль публика не увидела.

Георгий Александрович собрался было переехать в Москву (его приглашали возглавить МХАТ), но, к счастью, передумал. И зрители, посещавшие Большой драматический, в спектакле, поставленном к 50-летию Октябрьской революции по пьесе Д.Н. Аля «Правду! Ничего, кроме правды!», смогли услышать и встретить аплодисментами слова Джона Рида: «Закон, принятый при жизни одного поколения, может быть неприемлем для другого поколения».

Георгия Александровича Товстоногова не стало 23 мая 1989 года. Он проработал в БДТ тридцать три года (с 1956 по 1989 г.), выпустив 111 спектаклей. Среди них «История лошади» по повести Л.Н. Толстого «Холстомер», «Пиквикский клуб» по Ч. Диккенсу, «Дядя Ваня» А.П. Чехова, «Амадеус» П. Шеффера, «Смерть Тарелкина» – опера-фарс А.Н. Колкера по мотивам комедии А.В. Сухово-Кобылина и множество других знаменитых спектаклей. Попасть на них было трудно, билетик спрашивали аж на Невском проспекте…

Прошли годы; всё изменилось и все изменились, но «театр полон, ложи блещут». Правда, театральный тусовщик не изменился со времён Пушкина: «Онегин на сцену в большом рассеянье взглянул, отворотился – и зевнул, и молвил: «Всех пора на смену…»

Я же после смерти Георгия Александровича не был в любимом театре много лет, не хотел бередить душу. Но однажды оказался на спектакле «Лес» А.Н. Островского в постановке А.Я. Шапиро и был потрясён. Нет, не спектаклем, хотя он был хорош, и играли замечательные артисты С. Дрейден, А. Толубеев, С. Лосев. Меня потряс финал. Актёры Счастливцев и Несчастливцев, выгнанные из поместья Гурмыжской, присаживались на скамейку перед дальней дорогой. Медленно гас свет, и по трансляции звучал голос Товстоногова, читавшего стихи Григола Орбелиани из спектакля «Ханума»: «Только я глаза закрою – предо мною ты встаёшь! Только я глаза открою – над ресницами плывёшь»! Товстоногова сменял Юрский: «Не образумлюсь… виноват, и слушаю, не понимаю, как будто всё ещё мне объяснить хотят…» Юрского сменял Луспекаев, другие знаменитые артисты БДТ…

Зажёгся свет, и оказалось, что у многих зрителей на глазах слёзы, в том числе и у меня.