Воспоминания Льва Лазаревича Хургеса (1910–1988) – героя испанской авантюры 1936– 1937 гг. и узника Колымы и многих других тюрем и лагерей – начинаются в Москве с его 14-летнего возраста. Именно тогда поразила его первая и всепоглощающая, на всю жизнь, любовь – страсть к радиоделу и радиолюбительству, любовь, которая со временем – особенно после встречи с Эрнестом Кренкелем – перешла в «законный брак», став профессией. Воспоминания насквозь проникнуты атмосферой этой всепоглощающей «любовной горячки».

Вот пунктиром вехи его последующей – «семейной», но весьма бурной – жизни коротковолновика. Поступив радистом на гражданский авиафлот (так называли тогда гражданскую авиацию), он летал на самолётах «Максим Горький», «Крокодил» и других и только по чистой случайности – из-за наложения полёта на собственный день рождения – не оказался на борту «Максима Горького» в день его трагической аварии. В большинстве остальных полётов воздушной громадины он участвовал, в том числе и тогда, когда над Москвой катали французского коллегу – Антуана де Сент-Экзюпери.

В ноябре 1936 года он был направлен радистом-добровольцем в Испанию, где храбро воевал на стороне республиканцев. Работодатель – Разведупр (нынешнее ГРУ) – настаивал на полной конспирации путешествия, так что домашним было заявлено о секретной экспедиции в Арктику.

Как только он, в звании майора, вернулся на родину в мае 1937 года и сел в поезд Феодосия – Москва, его тотчас же, на станции Джанкой, взяли под локоток, задали пару вопросов и любезно предложили ознакомиться на досуге с восточными достопримечательностями одного небезызвестного архипелага.

Этот двойной – испано-колымский – след глубоко отпечатался на всей последующей жизни Л.Х.

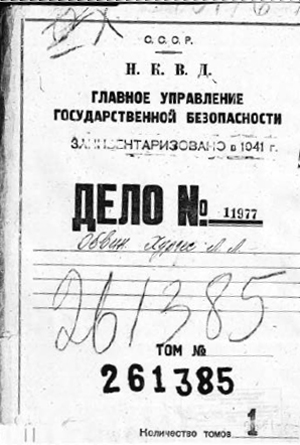

По доносу его бывшего командира в Испании Хургеса судили и приговорили к восьми годам. Вот как выглядел его личный «архипелаг ГУЛАГ». Тюрьмы – Симферопольская, московские Лубянка и Бутырка, Полтавская, Новочеркасская, Иркутская, Новосибирская и ярославские Коровники. Транзитные лагеря – Владивосток, Магадан, Находка. Колымские лагпункты – Скрытый, Мальдяк, Линковый, «23-й километр» и «72-й километр». Лагеря на материке – в Свободном, при Рыбинском мехзаводе и в Переборах.

Бесспорной кульминацией этого эксклюзивного тура стала Колыма, куда он попал в конце лета 1938 года. Здесь его и застало 22 июня 1941 г. – день нападения Германии на СССР. Тому, как из колымской перспективы смотрелась и слышалась война, и посвящён публикуемый здесь фрагмент из воспоминаний Л. Хургеса.

Конец воровской вольницы

…В пригожий и проклятый день 22 июня 1941 года, ничего не подозревая, иду я по лагерю и встречаю Васю. Не оценив его сумрачный и растерянный вид и пребывая в хорошем настроении, я шутя шлёпнул Васю пониже спины. Он обернулся и как-то странно произнёс: «Что, разве мало, что нас немцы бьют, так ещё и евреи взялись?» – «Что? – удивился я. – Какие немцы?» – «А ты разве не знаешь? – недоумённо спросил Вася. – Ведь сегодня началась война с Германией!» Я прямо присел!..

Вскоре о начавшейся войне знал уже весь лагерь. И хотя находились в нём преимущественно «враги народа», довольных или ухмыляющихся лиц не было. Все были единодушны в своём негодовании по поводу вероломства фашистов и надеялись, что это им так не пройдёт и что самое позднее к осени наши будут в Берлине. Но пока вести были неутешительными: наши отступали, оставляя один город за другим.

Тень войны нависла и над нашим лагерем: резко ужесточились меры борьбы со злостными отказчиками от работы. Если раньше за такой отказ водворяли в ШИЗО сроком до пяти суток, то теперь за это уже судил трибунал НКВД по статье 58, параграф 14 (контрреволюционный саботаж), и, как правило, приговор был один – расстрел. Каждый день на вечерних поверках стали зачитываться длиннющие приказы со списками зэков, расстрелянных за контрреволюционный саботаж: то были преимущественно уголовники- рецидивисты, что легко угадывалось по фамилиям: Иванов, он же Петров, он же Сидоров и т.д. Сладкая жизнь бытовиков-уркачей кончилась. Уж теперь не полежишь днём в бараке, коротая время за картишками. Не вышел на работу – статья 58, параграф 14, и к стенке.

Руководство лагерей сразу же повело беспощадную борьбу с главарями преступного мира, и даже наш Садык Шерипов, почуявший, что ветер дует не в его паруса, организовал ударную бригаду из здоровенных лбов – уголовников, которая под его руководством тут же начала показывать образцы высокой производительности труда.

Ну как там под Москвой?..

С военной точки зрения Колыма была совершенно беззащитна, и чтобы полностью овладеть ею, было достаточно нескольких японских дивизий. А ведь кусочек для японцев весьма лакомый: тут и грандиозные запасы золота, на которое они могли бы приобрести в нейтральных странах всё, что им нужно для ведения большой войны, и громадное количество обиженных коммунистами людей, из которых запросто можно было организовать послушную администрацию, и множество кадровых военных, готовых, по логике японцев, помочь им в формировании войск для борьбы с Советами, и т.д.

К счастью, японцы никаких агрессивных намерений не выказывали. Наши же почти сразу после 22 июня начали принимать некоторые превентивные меры: первым делом из лагеря вывезли куда-то всех крупных военных. По слухам, их отправляли на материк для дальнейшего использования в действующей армии (во всяком случае, сами они этого хотели бы). Но потом выяснилось, что их просто перевели в особо режимный лагерь для бывших военных в глубь колымской территории, подальше от моря, откуда всегда можно было ожидать нападения японцев.

Вскоре начали к нам поступать недобрые весточки от родных из дома: все были очень удивлены, узнав о начале эвакуации населения, учреждений и предприятий, даже из столь пока далёкой от фронта Москвы.

Тень войны

Но тень войны сгущалась и над нами: через некоторое время мы узнали, что наш лагерь «23-й километр», ввиду близости от моря, ликвидируется. Начальство решило разместить здесь военный городок, а зэков эвакуировать в глубь территории. После надлежащей медкомиссии всех нас переведут: тех, кто поздоровей и без явных признаков инвалидности – на отдалённые прииски, остальных – совсем слабых и калек – на 72-й километр от Магадана, где строится стекольный завод.

Почти каждый день на одной или двух автомашинах ЗИС-5 небольшие, по двадцать пять – пятьдесят человек, партии зэков отправлялись к подножию горы Дунькин пуп, или на «72-й километр». Первыми увезли наиболее крепких, способных хоть как-то валить лес и строить временные бараки для зэков и дома для лагерной охраны и администрации. Поскольку я обслуживал электростанцию и электромоторы деревообделочного цеха, занимающегося теперь изготовлением чурок для газогенераторных автомобилей (их парк на Колыме теперь неизмеримо вырос), то и эвакуирован я был с одним из самых последних этапов.

На «72-м километре» к этому времени уже было построено довольно большое количество бараков для зэков, огороженных двойным рядом заборов с колючей проволокой и с вышками для наружной охраны по углам, а также городок для вольных. На первых порах здесь моя специальность оказалась лишней – моторов в лагере не было, а линейных монтёров там уже набрали.

Стеклозавод

Ввиду срочной эвакуации почти всей промышленности и большей части населения с оккупированных фашистами территорий появилась большая нужда в оконном стекле: им нужно было снабжать в первую очередь вновь запущенные на востоке предприятия и жилые посёлки при них, так что здесь было уже не до Колымы. Снабжение Дальстроя этим дефицитнейшим товаром фактически прекратилось: выкручивайтесь, мол, сами, как сможете. И Колыма выкручивалась: значительная часть продуктов питания доставлялась сюда в консервированном виде, в том числе в стеклянных банках. Обратно на материк банки не возвращались, и на утильных складах их скопилось громадное количество. Их-то и должен был переплавлять в оконное стекло наш завод. Технология не была сложной: бой банок закладывался в большую так называемую ванную печь и газом от специального газогенератора, работавшего на обычных дровах, нагревался до плавления. Затем специалисты-стеклодувы из зэков набирали на конец специальной трубки комок этой кашицы и ртом выдували так называемую халяву – цилиндр длиною метр-полтора и диаметром полметра. От такой халявы отрезали потом дно и верх, резали оставшийся цилиндр по образующей, расправляли в лист, резали эти листы на стандартные размеры и в специальной печи производили термообработку и остуживание, после чего стекло отправляли на склад, а потом потребителям.

К моему приезду строительство завода шло полным ходом, и к началу 1942 года его должны были запустить. Руководил всей стройкой опытный строитель стекольных заводов инженер Заикин, из зэков-контриков. Сначала меня направили на стройку, но поскольку своей не зажившей ещё рукой я не мог работать ни ломом, ни лопатой, ни топором, то Заикин меня забраковал, и пришлось мне самому подыскивать себе работу в лагере, чтобы не загреметь на лесоповал, куда брали и безруких.

«Затируха»

Перспектива находиться полдня на лютом колымском морозе, даже на лёгкой работе (уборка сучьев и т.п.), меня не прельщала. Пусть пайка будет поменьше, но только под крышей, а не на морозе. Рацион нам с началом войны урезали, но мы уже знали, как голодают наши семьи на воле да и всё вольное население на материке, так что нам, как говорится, сам бог велел. Совершенно исчез из нашего меню даже намёк на какое-либо мясо, да и кусок солёной рыбы стал большой редкостью.

Кормили нас преимущественно «затирухой». Муку на Колыме зачастую, из-за отсутствия достаточного количества складов, хранили под водой. При этом верхний слой муки, смачиваемый водой (преимущественно морской), почти сразу же превращался в водонепроницаемую корку, а дальше мука уже была вполне пригодна к употреблению. Мешок с мукой извлекали из воды, разрезали, верхнюю корку выбрасывали, а неиспорченную муку пускали в дело. Таким образом, отпадала необходимость в постройке складов, да и мука оставалась сохранней, ведь грызуны не могли её достать. Если до войны защитную корку просто выбрасывали, то с началом войны кому-то из начальства пришла в голову гениальная идея – варить из этой корки суп-«затируху» для зэков. Мешки очищались от корки, её толкли, конечно, не очень тщательно, если в «затирухе» были комки (мы их называли «самородки»), для вкуса подбавляли процентов пять крупы и варили в котлах.

Резко снизили и рацион хлеба: выполнявшим норму на земляных работах давали по 800 граммов, строителям – каменщикам, плотникам и другим – по 600, а остальным, работающим в лагере, – по 450. Я понимал, что и на стройке, и на лесоповале мне не 800 или 600 граммов светит, а, скорее всего, общая яма. Поэтому я подыскивал себе работу полегче, пусть и за пайку в 450 граммов.

Важнейшее из всех искусств: туфта

Тут меня выручил мой старый знакомый по «23-му километру», бывший наш нормировщик Вася Верёвкин. Как бытовик, да ещё и грамотный, он здесь заведовал так называемым тарифно-нормировочным бюро и вёл учёт и оплату лесоповальных и земляных работ. Грамотные люди ему были очень нужны, и, несмотря на то что ему совали только бытовиков, всё же он смог взять меня в своё бюро.

На первое время дал он мне для обсчёта шесть бригад землекопов. Я сел за стол, обложился справочниками и взялся за работу. Как придурку, мне сразу же дали пайку в 600 граммов, и я был вполне доволен судьбой. Работа была для меня совершенно незнакомой, Верёвкину со мной заниматься было некогда, и первую неделю каждый день я сидел в конторе до девяти вечера, благо там было теплее, чем в бараке.

Когда в конце недели я принёс Верёвкину обсчёт, он схватился за голову. «Что ты наделал, засранец? – заорал он. – Ведь ты шесть наших лучших бригад посадил на штрафную пайку – триста граммов хлеба! Они же тебя убьют, когда узнают!» Я недоумённо посмотрел на Верёвкина: «Василий Георгиевич, я всё очень точно подсчитал по их выработке и нормам. Откуда же я возьму им выработку, если её у них нет?» «Идиот! – заорал Верёвкин. – Ведь если всё считать по этим нормам, то через неделю вся Колыма, заключённая и вольная, сдохнет с голоду. У нас всё держится на туфте, вспомни же знаменитую поговорку: без туфты и аммонала не построить нам канала! И неспроста туфта стоит даже впереди аммонала!» И пришлось нам вдвоём остаться на ночь переделывать мою работу, ведь если не сдадим к утру расчёты, то шесть бригад, а это больше ста человек, получат штрафные пайки, и тогда нам несдобровать!

Стал меня Верёвкин учить ремеслу. «Вот смотри, ты писал – перевозка в тачках на расстояние до 250 метров, а это норма по пять кубометров на человека. Разве могут наши люди дать такую выработку, да ещё из нормы, рассчитанной на восьмичасовой рабочий день, нормально живущих и питающихся профессиональных землекопов, а ведь наши – полукалеки, голодные, замёрзшие, да и работа-то не на российском грунте, а на колымской гальке с мерзлотой. Уж тут как ни старайся, но и четверть нормы никто выполнить не сможет!» «Так как же быть? – спросил я у Верёвкина. – Ведь они же действительно работают на тачках. Я был на участке и сам это видел». «А плевать мне на тачки! – ответил Верёвкин. – Ты пиши им: переноска грунта в мешках по сложному рельефу местности, а это уже норма в пять раз меньше».

И я уселся за пересчёт. Через несколько часов мои бригады уже выполнили недельную норму на 280%! «Эка хватил! – почесал затылок Верёвкин. – За это нас с тобой в два счёта отсюда выгонят на лесоповал, если не сразу в ШИЗО. Вижу, ничего у тебя пока не получается, давай опять пересчитаем вместе, нет у тебя ещё опыта».

Сели считать вместе. И тут я понял всю глубину искусства Верёвкина: комбинируя перевозкой на тачках, переноской на носилках, переноской в мешках, Верёвкин вывел всем моим бригадам законные 108% выработки, подвёл черту под расчётами и, с удовлетворением шлёпнув меня пониже спины, произнёс: «Вот так-то надо работать, господин инженер! Это тебе не радио рассчитывать, здесь головой работать надо!»

Тяга на фронт

С самого начала войны среди зэков, преимущественно среди контриков, коммунистов и комсомольцев, обозначилась тяга на фронт. Все были полны желания хоть простыми рядовыми, хоть в штрафном батальоне, но защищать свою Родину от фашистов. Но ни от кого заявлений не принимали, как не принимали их от бытовиков и от вольняшек. Дело было в том, что с началом войны Колыма была объявлена особо важным промышленным объектом: золото по-прежнему было нужно как воздух. Возможности пополнять естественную убыль зэков на Колыме, как это делалось в 1930-е годы, уже не было, фронт «пожирал» все людские ресурсы, вот и наложили запрет: никого с Колымы не выпускать. В виде исключения разрешили отправиться на фронт нескольким десяткам работников Дальстроя, да ещё проштрафившимся стрелкам охраны трибунал заменял наказание штрафбатом, с немедленной отправкой на фронт.

С ухудшением положения на фронтах ужесточился и до того не очень либеральный режим содержания зэков. Резко сократилось снабжение продуктами питания, а вещдовольствие прекратилось вовсе.

Вскоре пришёл конец и моей лёгкой жизни. Как-то утром Верёвкин пришёл хмурый и, глядя мимо меня, сказал: «Ну вот, Лёва, нам пора расставаться. Пришёл из управления строжайший приказ: всю 58-ю статью использовать только на общих работах. Как я ни спорил за тебя – ничего. Но единственное, чего я смог добиться, так это определить тебя в лаптёжный цех».

Лаптёжный цех

На следующее утро я уже был в лаптёжном цехе. Необходимость организации такого цеха возникла к концу лета 1941 года. С началом войны Дальстрою сильно урезали снабжение зэков валенками: солдатам на фронте приходилось бесконечно труднее, чем даже нам на Колыме. Но лютые колымские морозы не шутят, надо всё же во что-то обувать и зэков. И вот нашли выход: зэкам вместо валенок решили выдавать сшитые из негодных старых бушлатов и телогреек чулки – чуни, а чтобы они не так быстро рвались, поверх них надевали обычные деревенские лапти, но только сплетённые не из лыка, а из крепкой верёвки, запас которой в Нагаевском порту был неограничен.

Под лаптёжный цех отвели самый большой барак в лагере. Брали в него всех, если хотя бы одна рука была цела: взяли инвалида без обеих ног, моего друга по «23-му километру» Жору Капранова. Часть зэков расплетала куски толстых корабельных канатов на отдельные тонкие плети, а остальные на специальных разборных колодках, с помощью так называемых кочедыков – кривых шильев с отверстием в острие, плели верёвочные лапти… Специальные инструкторы обучали новичков азам искусства лаптеплетения.

Поставили и меня на плетение лаптей. Довольно скоро я превзошёл эту технику и спустя несколько дней уже честно зарабатывал свою максимальную на этой работе пайку – 450 граммов хлеба. Работа была тяжёлая, но под крышей, к тому же сидячая, так что можно было, не нарушая темпа, беседовать со своими соседями. Норма была полтора лаптя за смену (12 часов). Пальцы у меня были хорошо разработаны (сказались годы учения игре на рояле), и спустя некоторое время я стал даже перевыполнять норму, делая до двух с половиной лаптей, за что давали талон на получение дополнительного черпака «затирухи» в столовой.

И всё-таки: как там под Москвой?..

Наверное, самым трудным месяцем войны был октябрь 1941 года. Несмотря на отдалённость фронтов, мы, зэки, на Колыме чувствовали тяжесть времени очень реально: фашисты рвались к Москве, были на её окраинах. Кто-то пустил слух, что Япония уже подготовилась к нападению на СССР с востока и в качестве сигнала ждёт падения Москвы. В этом случае оккупация Колымы будет для японцев лёгкой военной прогулкой, а тогда уже нам, контрикам, от нашей охраны пощады ждать нечего. Эвакуировать нас некуда, да и некогда будет, ведь находились мы всего в 72 километрах от моря, то есть в паре часов езды для танков: перед отступлением наши же стрелки ВОХРа перещёлкают нас как куропаток. Все окончательно повесили носы и обречённо ждали неизбежной развязки.

С отчаяния некоторые даже пытались совершить с лесоповала побег, но это было просто самоубийство: куда убежишь без одежды и продуктов? Да и что будешь делать зимой в глухой тайге на пятидесятиградусном морозе? Несмотря на всё это, люди были настолько доведены до отчаяния, что бежали. Бежали куда глаза глядят, бежали на верную смерть. Как говорили ещё в 1939 году, по колымским лагерям в бегах числилось около сорока тысяч человек1, причём на материке ни одного из беглецов не обнаружили: значит, все они предпочли погибнуть в тайге, чем пополнить собою ямы для покойников на колымских золотых приисках. Ещё на «23-м километре» рассказывали, что сидевшие вместе с нами в мальдякских тюремных бараках бандиты-рецидивисты Афоня-Борода, Гришка-Воробей, Ванька-Колыма и Ванька-Чума впоследствии совершили групповой побег. Несмотря на то что дело было летом и у них были не только ножи и топоры, но и взятая у убитого ими стрелка винтовка, они вскоре, не сумев найти для себя в тайге никакого пропитания, решили поедать друг друга. Кинули жребий, он пал на Гришку-Воробья. Хоть он и отчаянно сопротивлялся и даже поранил Ваньку-Чуму, но совместными усилиями его всё же зарезали и съели, однако хватило его ненадолго. Повторять жеребьёвку больше никто не хотел, и несколько дней они шли по тайге совершенно обессилевшие, в ожидании того, что кто-то из них сам упадёт от слабости и можно будет без драки добить его и съесть. В одиночку этого не сделаешь, сговориться тоже нельзя, вот и следили друг за другом даже ночью. У каждого ножи и топоры, но сил нападать уже не было.

В таком полубезумном состоянии их случайно обнаружил проходивший по тайге наряд стрелков. Взяли их, как говорится, голыми руками, да они, пожалуй, и сами были рады, что кончилась их таёжная жизнь. Их судили трибуналом по совокупности: за побег, убийство стрелка ВОХР, людоедство, и, конечно, расстреляли.

И всё же было несколько случаев, когда наши доходяги с лесоповала – с голодухи, отчаяния или страха перед неминуемой смертью в случае нападения японцев – уходили в глубь тайги. Тогда конвой, отведя остальных в лагерь, должен был вместо отдыха идти в тайгу искать беглецов и не имел права возвращаться в казарму, пока беглецов не поймают. Понятно, что ослабевшие, голодные и фактически раздетые доходяги далеко уйти не могли, и через пару часов конвоиры обнаруживали их греющимися у костра. Озверевшие стрелки в таких случаях в плен беглецов не брали, а, избив ногами и прикладами, тут же пристреливали.

И вот на другое утро у проходной вахты на рогожах лежало несколько трупов, с голыми посиневшими ногами и с табличками на груди «беглецы», и все выходящие за зону на работу зэки могли это лицезреть.

Но для нас, лаптёжников, вопрос о побеге даже не стоял на повестке дня: за зону нас не выводили, и мы уже давно примирились с мыслью, что если японцы нападут на Советский Союз, то мы покойники, отчего с душевным трепетом ловили любую весточку о боях под Москвой.

Павел Полян, историк, писатель, публицист

1 Цифра сильно завышена.